Selon Belon, le chevalier, calidris, a été ainfi nommé

parce qu’il a les jambes fort longues, & qu’il pa-

roît aufli haut monté qu’un cavalier. On en diftingue

<leux fortes, le rouge & le noir. Le premier eft appelle

chevalier rouge , ou chevalier aux pies rouges ,

parce qu’il a les pattes de cette couleur & le b ec, à

l ’exception du deffus qui eft noirâtre. Il a le ventre

blanc ; les plumes de la tête & du cou, celles qui

font fous les ailes & fous le croupion , font de couleur

cendrée. La racine dès plumes de cet oifeau eft

noire ; il a deux taches de la même couleur fur les

tempes, & une blanche fous les fourcils. Les doigts

de devant font joints par une membrane, & celui de

derrière eft petit. Cet oifeau ayant le corps fort petit

en comparaifon de la longueur de fes jambes, il

ne faut pas s’étonner s’il court fort legerement. On

le trouve dans les prairies & fur le bord des rivières

& des étangs ; il fe met ordinairement dans l ’eau j-uf-

qu’aux cuiffes. Cet oifeau eft excellent à manger;

c ’eft un des meilleurs oifeaux de riviere.

Le chevalier noir a dès fa naiffance les pattes noires

& le bec, excepté auprès de la tête ; la partie

de la piece fupérieure qui y touche eft rougeârre ;

fon plumage a aufti plus de noir; le corps eft d’une

couleur cendrée noirâtre. Belon, hifi. de la nat, des

oifeaux , liv. IV.

Willughby foupçonne que ces deux fortes de chevaliers

pourroient bien être le mâle & la femelle de

la même efpece, & que dans ce cas le chevalier aux

pies rouges feroit la femelle. Voye^ O iseau. ( / )

C hev alier , (/««.) c’eft le nom d’une piece aux

échecs. Voye^ Ech e cs .

CHEVALIS, f. m. termes de riviere, paffages pratiqués

dans les rivières, fur - tout lorfque les eaux

étant trop baffes, la profondeur ordinaire du lit ne

fuffit pas.

CHEVALTE, en termes de Blanchifferie , c’eft le

pié du fupport de la grelloiiere. Voye{ l'art. Blanch

ir , 6* lesfig. PI. de Blanchifferie des toiles.

CHEVANCE, f. f. ([Jurijpr.) dans quelques coutumes

, lignifie les biens d’un homme, & tout ce qu’il

poffede. Voye^ l'ancienne coutume de Bourges , chap.

xljv. Nivernois , tit. xxxv. art. i. & en l'article z. des

articles réformés de la coutume du duché de Bourgogne.

Ducange en fon appendix , à la fin defon gloffaire grec.

Brodeau fur Paris, art. 88. n. <8. Beaumanoir, coût,

de Beauvaifis, dit quelquefois chevifjance pour che-

vance. Voye{ les affifes de Jérufalem, p. iyi. & Joinville

, p. zo . dern. édit. (A')

CHEVANCHEAU d'èglife, ( Jurifp. ) dans la coû-

tume de Hainaut, ch. vif. & cviij. lignifie le chevet ou

choeur de l'églife. Cette coutume porte que c’eft aux

collateurs à réparer le chevancheau, s’il n’y a titre au

contraire. Voye[Lzunere, gloff. Dans quelques éditions

on lit cancheau au lieu de chevancheau ; ce que

je croirois qui vient de canceau ou cancel, plutôt que

de chevet. ÇA )

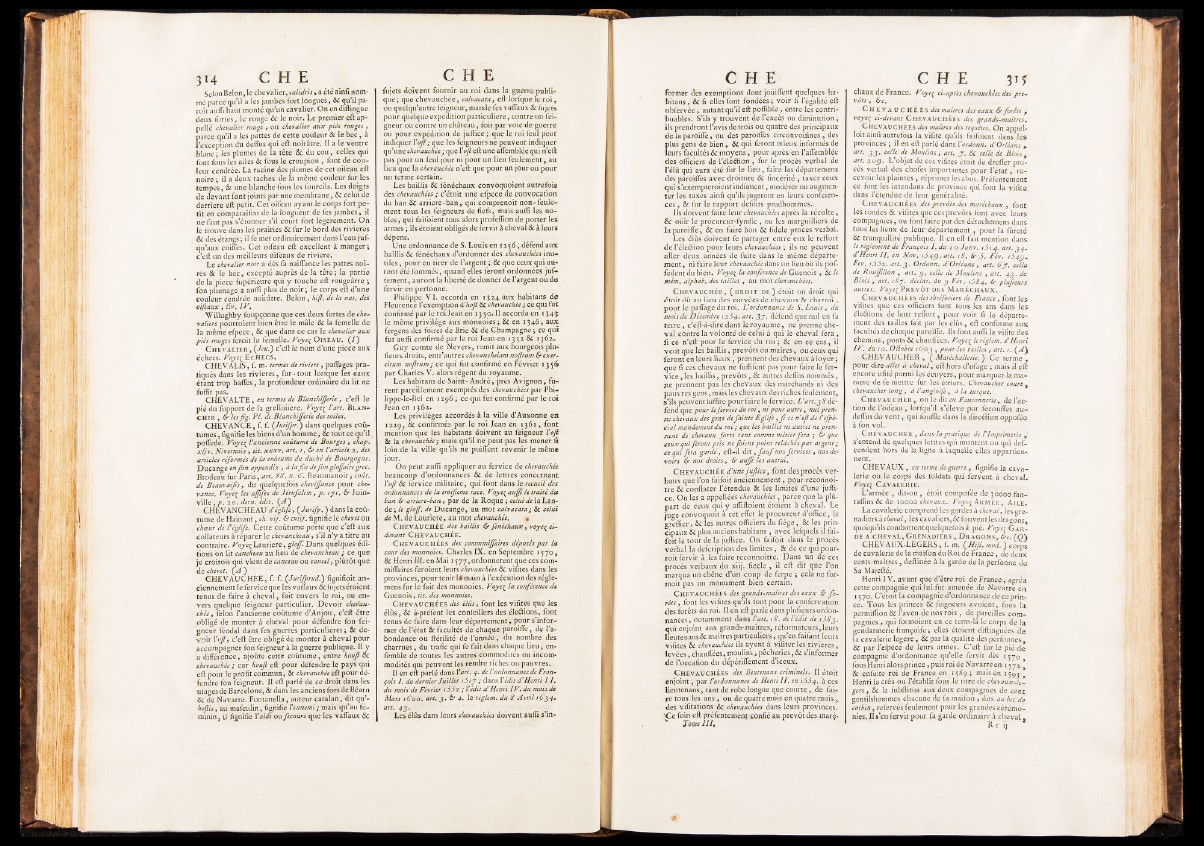

CHEVAUCHÉE, f. f. ÇJurifprudJ) fignifioit anciennement

le fer vice que les vaffaux &: fujets étoient

tenus de faire à cheval, foit envers le roi, ou en vers

quelque feigneur particulier. Devoir chevauchée,

félon l’ancienne coutume d’Anjou, c’eft être

obligé de monter à cheval pour défendre fon feigneur

féodal dans fes guerres particulières; & devo

ir Y ofi, c’eft être obligé de monter à cheval pour

acco'.mpagner fon feigneur à la guerre publique. Il y

a différence, ajoûte cette coûtume, entre houfi oc.

chevauchée ; car houfi eft pour défendre le pays qui

eft pour le profit commun, & chevauchée eft pour défendre

fon feigneur. Il eft parlé de ce droit dans les

ufages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn

& de Navarre. Fontanella, auteur catalan, dit qu’-

hofiis, au mafculin, fignifie l’ennemi ; mais qu’ au féminin

, il fignifie l'aide ou fecours que les vaffaux ôc

fujets doivent fournir au roi dans la guérre publique

; que chevauchée, calvacata, eft lorfque le ro i,

ou quelqu’autre feigneur, mande fes vaffaux & fujets

pour quelque expédition particulière, contre un feigneur

ou contre un château, foit par voie de guerre

ou pour expédition de juftice ; que le roi feul peut

indiquer l'ofi ; que les feigneurs ne peuvent indiquer

qu’une chevauchée ; que l'ofi eft une affemblée qui n’eft

pas pour un feul jour ni pour un lieu feulement, au

lieu que la chevauchée n’eft que pour un jour ou pour,

un terme certain.

Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois

des chevauchées ; c’étoit une efpece de convocation

du ban & arriéré-ban, qui comprenoit non-feulement

tous les feigneurs de fiefs, mais aufli les nobles,

qui faifoient tous alors profeflion de porter les

armes ; ils étoient obligés de lervir à cheval & à leurs

dépens.

Une ordonnance de S. Louis en 1 15 6, défend aux

baillis & fénéchaux d’ordonner des chevauchées inutiles

, pour en tirer de l’argent ; & que ceux qui au*,

ront été fommés, quand elles feront ordonnées juf-

tement, auront la liberté de donner de l’argent ou de

fervir en perfonne.

Philippe V I . accorda en 13x4 aux habitans de

Fleurence l’exemption à'ho f i &c chevauchée ; ce qui fut

confirmé par le roi Jean en 13 50. Il accorda en 1345.

le même privilège aux monnoies ; & en 1346, aux

fergens des foires de Brie & de Champagne ; ce qui

fut aufli confirmé par le roi Jean en 1351 & 1361.

Guy comte de Nevers, remit aux bourgeois plu-

fieurs droits, entr’autres chevaucheiam nofiram & exer-

citum nofirum; ce qui fut confirmé en Février 1356

par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint - André, près Avignon, furent

pareillement exemptés des chevauchées par Phi-

lippe-le-Bel en 1296 ; ce qui fut confirmé par le roi

Jean en 1361.

Les privilèges accordés à la ville d’Auxonne en

1229, & confirmés par.le roi Jean en 136 1 , font

mention que les habitans doivent au feigneur l'ofi

& la chevauchée ; mais qu’il ne peut pas les mener fi

loin de la ville qu’ils ne puiffent revenir le même

jour.O

n peut aufli appliquer au fervice de chevauchée

beaucoup d’ordonnances & de lettres concernant

Y ofi & fervice militaire, qui font dans le recueil des

ordonnances de la troifieme race. Voye{ auffi le traité dît

ban & arriere-ban., par de la Roque ; celui de la Lande;/

« gloff. de Ducange, au mot calvacata; & celui

de M. de Lauriere, au mot chevauchée. •

CHEVAUCHÉE des baillis & fénéchaux, voye^ ci-

devant C hev au ch ée.

C h ev au ch ées des commmiffaires députés par la

cour des monnoies. Charles IX. en Septembre 1570 ,

& Henri III. en Mai 1577, ordonnèrent que ces com-

miffaires feroient leurs chevauchées & vifites dans les

provinces, pour tenir l#main à l’exécution des régle-

mens fur le fait des monnoies. Voye^ la conférence de

Guenois, tit. des monnoies.

C hevauchées des élus, font les vifites que les

élûs, & à-préfent les conleillers des élections, font

tenus de faire dans leur département, pour s’informer

de l’état & facultés de chaque paroiffe, de l’abondance

ou ftérilité de l’année, du nombre des

charrues, du trafic qui fe fait dans chaque lieu, en-

femble de toutes les autres commodités ou inconn

modités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.

Il en eft parlé dans l'art. 4. de l'ordonnance de François

1. du dernier Juillet l ô t j ; dans l'édit d'Henri 11.

du mois de Février tfiSz ; l'édit d'Henri IV . du mois de

Mars 1(800. art. f . & 4. le réglem. du 8 Avril *634.

art. 431 • • ■

Les élûs dans leurs chevauchées doivent aufli. s’in-

Former des exemptions dont joiiiffent quelques habitans

, & fi elles font fondées ; voir fi l’égalité eft

obfervée, autant qu’il eft poflible, entre les contribuables.

S’ils y trouvant de l’excès ou diminution ,

ils prendront l’avis de trois ou quatre des principaux

de la paroiffe, ou des paroiffes circonvoifines , des

plus gens de bien, & qui feront mieux informés de

leurs facultés & moyens, pour après en l’affemblée

des officiers de l’éleftion , fur le procès verbal de

l’élu qui aura été fur le lieu, faire les départemens

des paroiffes avec droiture & fincérité , taxer ceux

qui s ’exempteroient indûment, modérer ou augmenter

les taxes ainfi qu’ils jugeront en leurs confidences

, & fur le rapport defdits prudhommes.

Ils doivent faire leur chevauchées après la récolte,

& oiiir le procureur-fyndic, ou les marguilliers de

la paroiffe, & en faire bon & fidele procès verbal.

Les élûs doivent fe partager entre eux le reffort

de l’éleftion pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent

aller deux années de fuite dans le même département

, ni faire leur chevauchée dans un lieu oit ils pof-

fedent du bien. Voye[ la conférence de Guenois , & le

mém. alphab. des tailles , au mot chevauchées.

. C hev au ch ée, ( d r o it d e ) étoit un droit qui

étoit dû au lieu des corvées de chevaux & charroi,

pour le paffage du roi. Vordonnance de S. Louis, du

mois de Décembre 1ZÔ4. art. 3 j . défend que nul en fa

terre, c’eft-à-dire dans le royaume, ne prenne cheval

contre la volonté de celui à qui le cheval fera ,

li ce n’eft pour le fervice du roi ; & en ce ca s, il

veut que les baillis, prévôts ou maires-, ou ceux qui

feront en leurs lieux, prennent des chevaux à loyer ;

que fi ces chevaux ne fuffifent pas pour faire le fervice

, les baillis, prévôts, & autres deffus nommés,

ne prennent pas les chevaux des marchands ni des

pauvres gens, mais les chevaux des riches feulement,

s’ils peuvent fuffire pour faire le fervice. L'art. 38 défend

que pour le fervice du roi, ni pour autre, nulpren-

71e chevaux des gens de fainte Èglife , j i ce n'efi de l'efpé-

cial mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent

de chevaux forts tant comme métier fera ; 6* que ■

ceux qui feront pris ne foient point relâchés par argent;

ce qui fera gardé, eft-il d it , fa u f nos fervices , nos devoirs

& nos droits, & auffi les autrui.

C hev au ch ée d'une juftice, font des procès verbaux

que l’on faifoit anciennement, pour reconnoî-

tre & conftater l’étendue & les limites d’une juftice.

On les a appellées chevaluchées, parce que la plupart

de ceux qui y afliftoient étoient à cheval. Le

juge convoquoit à cet effet le procureur d’office, le

greffier, & les autres officiers du fiége, & les principaux

& plus anciens habitans , avec lefquels il faifoit

le tour de la juftice. On faifoit dàns le procès

verbal la defeription des limites , & de ce qui pour-

roit fervir à les faire rèconnoître. Dans un dé cès

procès verbaux du xiij. fieclë , il eft dit que l’on

marqua un chêne d’iin coup de ferpe ; cela ne for-

moit pas un monument bien certain.

C hevauchées des grands-maitres des eaux & .forêts

, font les vifites qu’ils font pour la confervation

<les forêts du roi. Il en eft parié dans plufieurs ordonnances,

notamment dans l'art. 18. de l'édit de 1683.

qui enjoint aux grands-maîtres, réformateurs,leurs

lieutenans& maîtres particuliers, qu’en faifant leurs

vifites & chevauchées ils ayent à vifiter les rivières,

levées, chauffées, moulins, pêcheries, & s’informer

dé l’occafion du dépériffement d’iceux.

CHEVAUCHÉES des lieutenans criminels. Il étoit

enjoint, par C ordonnance de Henri II. en 1884. à ces

lieutenans, tant de robe longue que courte, de faire

tous les ans , ou de quatre mois en quatre mois ,

des vifitations & chevauchées dans leurs provinces.

■ Ce foin eft préfentement confié au prévôt des març-

fome I I I ,

chaux de France. Voye^ ci-après chevauchées des prévôts

, &c.

CHEVAUCHÉES des maîtres des eaux & forêts ,

voye^ ci-devant CHEVAUCHEES des grands-maîtresè

C hevauchées des maîtres des requêtes. On appel-

loit ainfi autrefois la vifite qu’ils faifoient dans les

provinces ; il en eft parlé dans Yordonn. d'Orléans ,

art. 3 3 . celle de Moulins, art. y . & celle de Blois,

art. z oc). L’objet de ces vifites étoit de dreffer procès

verbal des chofes importantes pour l’é ta t , recevoir

les plaintes , réprimer les abus. Préfentement

ce^ font les intendans de province qui font la vifite

dans l’étendue de leur généralité.

CHEVAUCHÉES des prévôts des maréchaux , font

les rondes & vifites que ces prévôts font avec leurs

compagnies, ou font faire par des détachemens dans

tous les lieux de leur département , pour la fureté

& tranquillité publique. Il en eft fait mention dans

le réglement de François I. du z o Janv. iS 14. art. 34*

d'Henri I I . en Nov. 1Ô49. art. 18. & 5. Fév. 164c)-

Fev. ifiSz. art. 3 . Ordonn. d'Orléans , art. 'Gy. celle,

de Rouffillon , art. c). celle de Moulins , art. 4 3 .d e

Blois, art. 187. déclar. du c) Fév. 1684. & plufieurs

autres. Voye{ Pr e vÔT DES MARÉCHAUX.

C hevauchées des tkréforiers de France, font les

vifites que ces officiers font tous les ans dans les

élevions de leur reffort, pour voir fi le département

des tailles fait par les élûs, eft conforme aux

facultés de chaque paroiffe. Ils font aufli la vifite des

chemins, ponts & chauffées. Voye£ le réglem. d'Henri

IV. du 1 o. Octobre 1 (803 , pour les tailles , art. 1. (A\

CHEVAUCHER , .( Maréchallerie. ) Ce :erme ,

pour dire aller à cheval, eft hors d’ufage ; mais il eft

encore ufité parmi les écuyers, pour marquer la maniéré

de fe mettre fur les étriers. Chevaucher court,

chevaucher, l,ong, à L'angloife, à la turque.

CHEVAUCHER, on le dit en Fauconnerie, de l’action

de l’oifeau , lorfqu’il s’élève par fecouffes au-

deffus du v en t, qui foufïïe dans la direélion oppofée

à fon vol.

C hev au ch er , dans la pratique de C Imprimerie J

s’entend de quelques letttes qui montent ou qui descendent

hors de l'aligne à laquelle elles appartiennent.

CH EVAUX, en terme de guerre , fignifie la cavalerie

ou le corps des foldats qui fervent à cheval.

Voye{ C a v a lerie;

L’armée , dit-on, étoit compofée de 30ooofan-

taflins & de; x o o o o chevaux. Voye^ Armée , A ile.

La cavalerie comprend les gardes à cheval, les grenadiers

à cheval, les cavaliers, &fouvent les dragons,

quoiqu’ils combattent quelquefois à pié. Voye? Ga r de

a ch e v a l , G renadiers , D r a g o n s , & c.YQ )

CHEVAUX-LEGERS, f. m, ( H f i . mod. ) corps

de cavalerie de la maifon du Roi de France, de deux

cents maîtres , deftinée à la garde de la perfonne de

Sa Majefté.

Henri IV . avant que d’être roi de France, agréa

cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre erx

1570. C’étoit la compagnie d’ordonnance de ce prince.

Tous les princes & feigneurs avoient, fous la

permiflion & l’aveu de nos rois , de pareilles compagnies,,

qui formoient en ce tems-là le corps de la

gendarmerie françoife ; elles étoient diftinguées de

la cavalerie Iegere, & par la qualité desperfonnes,

& par l’efpece de leurs armes. C ’eft fur le pié de

compagnie d’ordonnance qu’elle fervit dès 1570

fous Henri alors prince, puis roi de Navarre en 157 z y

& enfuite roi de France en 1589 ; mais en 1593

Henri la créa ou l’établit fous le titre de chevaux-le-

gers, Sc la fubftitua aux deux compagnies de cent

gentilshommes chacune de fa maifon, dits au bec de

corbin, refervés feulement pour les grandes cérémonies,

II s’en fervit pour fa garde ordinaire à cheval #

n - *