avec de grands traits lumineux dirigés Vers le haut

& le bas de cette lumière, & ces grands traits font

les portions du cône réfléchies par chaque paupière ;

mais les paupières ne troublent ainfi la vue que

quand on les ferme exprès, & encore l’objet n’a ces

grands traits de lumière qu’en-deffùs & en-deflous,

parce que les paupières dans cet état de dignement

interceptent les rayons du cône lumineux de la chandelle.

La vue eft un fens qui fe trompe lui-même, &

qu’on trompe perpétuellement. Article de M. le Che=-

valier de JAUCOURT.

CLIMACTÉRIQUE , (Année) adj. Divination,

année critique ou période de l’âge de l’homme, dans

laquelle les Aftrologues prétendent qu’il fe fait dans

le corps une altération confidérable qui conduit à

des maladies, à la mort, ou qui fignale cette année

par des accidens funeftes.

Nous ajoutons cette derniere claufé, parce due

Evelius qui a fait un volume entier fous le titre de

annus dimaclcrictis, y décrit la perte qu’il fit par le

feu qui prit à fon obfervatoire, & que cet accident

lui arriva dans fa plus grande climactérique.

Ce mot vient du grec xXi^etxTvç ou xXty.a.xTnpïxxi,

dérivé de , degré ou échelle; parce qu’on monte

de fept en fept ou de neuf en neuf ans, pour arriver

à l’année qui s’appelle climactérique.

Ainfi la première année climactérique de la vie de

l’homme, c’eft, félon quelques-uns, la feptieme : les

autres font des multiples de celle-ci ; favoir 14 , 21 ,

28, 3 5 ,4 1 , 49, 56, 6 3 ,7 0 , 77, 84. Mais les années.

6 3 & 84 font nommées en particulier grandes

climactériques, & l’on croit que le danger de mort y

eft beaucoup plus grand que dans les autres.

Selon d’autres auteurs, l’année climactérique fe

compte de neuf en neuf ; c’eft pour ce la , difent-ils,

que la foixante-troifieme de la quatre-vingt-unieme

font les plus dangereufes , parce que dans l’une le

nombre de fept, & dans l’autre le nombre de neuf,

fe trouvent répétés neuf fois.

Cette opinion eft fort ancienne : AuJugelle I’attri*

bue anx Chaldéens, qui pouvoient l’avoir reçûe de

Pythagore , fi peut-être dans fes voyages ce philo-

fophe ne l’emprunta pas d’eux ; car on fait que fa

philofophie étoit fondée en grande partie fur les rapports

de les propriétés des nombres, & qu’il attri-

buoit fur-tout au nombre fept une vertu particulière.

Marfile Ficin penfe en avoir trouvé le fondement,

en difant qu’il a été afligné à chaque planete une année

pour dominer fur le corps de l’homme chacune

à fon tour ; & que comme de toutes les planètes Saturne

eft la plus mal-faifante, toutes les feptiemes

années qui lui appartiennent, doivent être par cette

raifon très-dangereufes, de fur-tout les 49, 56, de

63 années où l’on eft déjà avancé fur l’âge : mais

peut-être eut-on fort embarraffé Marfile Ficin, en

lui demandant pourquoi les planètes dominoient fur

le corps de l’homme, & pourquoi les influences de

Saturne étoient plus funeftes que celles des autres

planètes.

Cependant des hommes fort éclairés ont eu foi à

ces influences. Augufte, fi l’on en croit Suetone, fe

réjoiüffoit d’avoir paffé fans danger fa grande climactérique,

c’eft-à-dire fa foixante & troifieme année

, car il mourut âgé de 76 ans. Quelques-uns ont

prétendu que les*années climactériques étoient aufli

fatales au corps politique ; & on pourrait en convenir,

s’il étoit prouvé qu’elles le font au corps naturel.

On en étoit affez perfuadé il n’y a pas deux fiecles,

c’eft-à-dire du tems de la ligue ; car M. de Thou de

Mezerai racontent que Jean Bodin, fi connu par fa

démonomanie, & qui étoit avocat du roi à Laon,

voulant faire déclarer cette ville en faveur de la ligue

& contre Henri III. fit un difeours aux habita ns

affemblés, où il s’attacha à lever leurs fcrupules ; de

après s’être déchaîné contre le roi qu’il ofa traiter de

traître & d'hypocrite, « il tira, dit M. de Thou,, des

v circon'ftances préfer.tes un préfage a fiez funefte à

» la fucceflion à la couronne ; car il dit que l’année

» foixante & troifieme de l’hommê étoit fon année

» climactérique, & ne manquoit guerè de hti être fii-

» nefté ; qu’ainfi, comme on Comptoit parmi nous

>r foixante & trois rois depuis Pharamond jüfqu’à

» Henri III. il fembloit que ce prince dût être fatal

» à la France, & que ce fût par lui que la couronne

» dût fortir de fa maifon ». I>e Thou, hiß. t. X C IV .

Mezerai dit à-peu-près la même chofe dans, fon abrégé

chronologique, fous l’an 1589. De pareils raifon-

nemens ne furprennent pas de la part de Bodin, &

les impreflions qu’ils firent ne doivent pas paraître

étranges dans un fiecle infatué de l’Aftrologie judiciaire.

Au refie plufieurs auteurs célébrés ont écrit fur

Xannée climactérique ; entr’autres Platon, Cicéron,

Macrobe, Aulugelle, auxquels on peut ajoûter faint

Auguftin, faint Ambroife, le vénérable Bede, Boe-

ce , &c. de parmi les modernes, Argol, Magir, de

Saumaife, de annis dimactericis. (G)

CL IMAT, f. m. ( Géogr. ) portion ôu zone de la

furface de la terre, terminée par deux cercles paralleles

à l’équateur, de d’une largeur telle que le

plus long jour dans le parallele le plus proche du

pôle, furpaffe d’une certaine quantité, par exemple,

d’une demi-heure, le plus long jour dans le parallele

le plus proche de l’équateur. Voye^ T erre , Paral-

LELLE , &C.

Les climats fe prennent donc depuis l ’équateur

jufqu’aux pôles, & font comme autant de bandes ou

de zones paralleles à l’équateur : mais il y a à la rigueur

plufieurs climats dans la largeur de chaque zone.

Un climat n’eft différent de celui qui eft le plus

proche de lu i, qu’en ce que le. plus grand jour d’été

eft plus long ou plus court d’une demi-heure dans"

l’un que dans l’autre. Chambers.

L’intervalle du premier climat eft de 8“ 3° , dé

celui du dernier n’a pas plus de Pour concevoir

la raifon de cette inégalité, qui procédé d’une propriété

de la fphere, il faut s’imaginer que dans la

fphere droite la moitié du tropique du cancer, qui

eft au-deffous de l’horifon, eft divifée en quarante-

huit parties égales, chaque partie étant de 3d 45/,

qui valent un quart-d’heure: de plus, qu’il y a une

de ces parties vers l’orient, & une vers l’occident,

les plus proches de l’horifon, qui toutes deux enfem-

ble font une demi-heure de tems, qui répond à l’intervalle

d’un climat. Cela pofé, on voit que la raifon

de l’inégalité des climats procédé de la feCtion plus ou

moins eblique du tropique par l ’horifon, félon les

différentes élévations du pôle, qui font que l’horifon

coupant moins obliquement le tropique aux parties

égales de 3d 45' prifes du côté d’orient & d’occident

proche l’horifon immobile, il en réfulte une plus

grande différence des hauteurs du pôle, que lorfque

le tropique eft coupé plus obliquement p$r l’horifon

aux mêmes points de 3d 5'. Ainfi cette différence

des hauteurs au pôle, qui correfpond à la demi-heure

des premiers climats, étant plus grande vers l’équateur

que vers les cercles polaires où font les derniers

climats, cela rend leur intervalle très-inégal, de

bien plus grand vers l’équateur que vers les pôles.

Comme les climats commencent à l’équateur, le

premier climat dans fon commencement a , par cette

raifon, précifément douze heures de jour à fon plu»

grand jour ; de à fa fin, il a douze heures & demie à

fon plus grand jour. M. Formey.

Le fécond dimat qui commence où le premier fi*

ftk , â douze heures & demie de jour àfoft plus grartd

jour, de à fa fin il a treize heures de jour à fon plus

grand jour ; de ainfi des. autres climats d’heures qui

Vont jufqu’au cercle polaire où fe termine ce que les

’Géographes appellent les climats d'heures, de où commencent

les climats des mois. Vbye^ Heure.

Comme les climats d’heures font des efpac.es compris

entre deux cercles parallèles à l’équateur, qui

ont leur plus grand jour plus long d’une demi-heure

dans four fin que dans leur commencement ; de même

les climats de mois, font dés efpaces terminés par

deux cercles parallèles au cercle polaire, fitués par-

delà ce cercle, de dans lefquels le plus grand jour

eft plus long d’un mois, ou de trente jours, à la fin

qu’au commencement. Voyeç M ois. Chambcrs.

Les anciens ne donnoient le nom de climat qu’aux

endroits de la terre qu’ils, çroyoient habitables. Ils

eftimoient qu’une partie de la Zone torride vers l’équateur

, de une partie de la Zone tempérée par-delà

le 5od. de latitude, étoient inhabitables, & ils n’a-

voieqt que fept climats« Ils pofoient le commencement

du premier à 1 zd. 4 i /. de latitude, où le plus

long jour d’été eft de douze heures trais quarts ; de

la fin du feptieme climat alloit vers les çod. de latitude

, où le plus long jour eft de 16 heures 20'. Pouf

mieux diftinguer leurs climats, ils en faifoient paf-

fer le milieu par les lieux les plus confidérables du

vieux continent : favoir, le premier par Meroé en

Ethiopie, le fécond par Sienne en Egypte, le troifieme

par Alexandrie aufli en Egypte, le quatrième

par l’île de Rhodes, le cinquième par Rome, le fi-

xieme par le Pont-Éuxin , de le feptieme de dernier

par l’embouchure du Borifthene. A ces fept climats

on en ajouta depuis encore deux autres ; favoir le

huitième, paffant par les monts Riphées dans laSar-

matie afiatique, de le neuvième par le Tanaïs. Les

anciens, comme les modernes, ont encore divifé la

terre en de plus petits efpaces, que l’on nommé parallèles

des climats, afin de lés diftinguer des autres

parallèles de l’équateur. Ces parallèles ne font que

des demi-climats, defquels l’elpace ne contient qu’un

quart-d’heure de variation dans les plus longs jours

d’été de chacun de ces parallèles.

Les modernes, qui ont voyagé bien plus avant

vefs les pôles > ont mis trente climats de chaque côté

; & quelques-uns d’eiitr’eux ont fait les différences

d’un qüart-d’heure feulement, au lieu d’une demi

heure. M. Formey.

Lorlqu’on détermine les climats, ôn n’a point égard

ordinairement à la réfra&ion. Voyt{ Ré f r a c t io n .

On donne vulgairement le nom de climat à une

terre différente d’une autre, par rapport aux faifons,

aux qualités de la terre, ou même aux peuples qui

y habitent, fans aucune relation aux plus grands

jours d’été.

Abulfeda, àtitéuf arabe, diftingue la première ef-

pece de ces climats par le nom de climat réel, de l’autre

par celui de climat apparent.

On compte ordinairement vingt-quatre climats

de demi-heure de douze de demi-mois. Chacim des

efpaces de ces derniers comprend quinze jours de

différence entre les plus longs jours d’été de l’un de

de l’autre de ces climats; car fous les cercles polaires

, le plus long jour d’été eft de vingt-quatre heures

oü d’un jour aftfonomique ; & le plus long jour

fous les pôles contient 180 jours aftfonomiques, qui

font fix mois i de forte qu’après avoir établi la difi

férence de ces climats de la quantité de quinze jours,

il eft évident qu’il en faudra douze depuis les cercles

polaires jufqu’aux pôles ; le premier defquels

commencera aux cercles polaires, de le dernier finira

aux pôles. Et pour diftinguer l’étendue de ces

douze climats, il faut encore imaginer douze cer-r

des parallèles à l’équateur par le commencement de

la fin de chacim de ces intervalles y lè premier defquels

fera le cercle polaire, où eft le commencement

du premier de ces climats ; de le dernier fera éloigné

du pôle de i d. 59/. qui déterminera le commencement

du dernier climat, dont le pôle fera la fin. Les

tables fuivantes feront connoîtfe l’étendue de tous

les climats, avec leurs degrés de latitude, & l’inter»,

valle compris entr’eux. M. Formey.

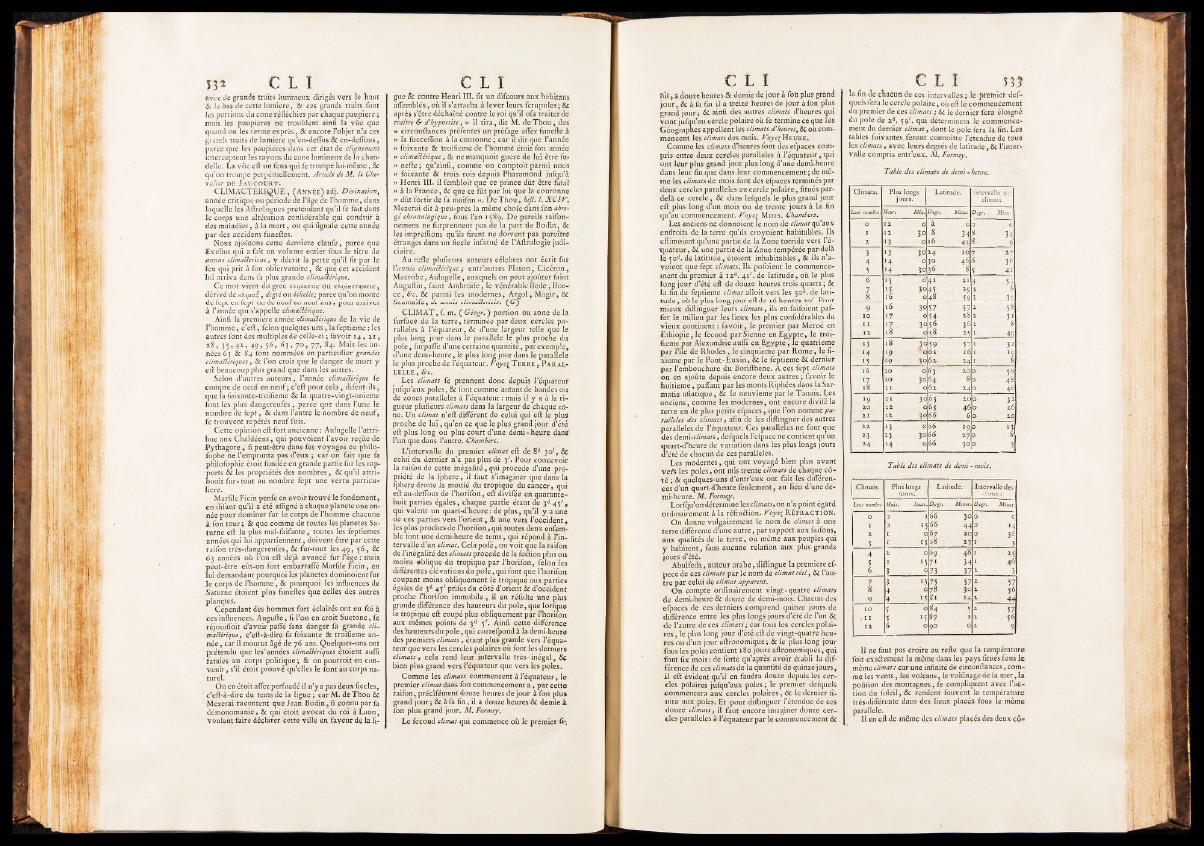

Table des climats de demi- heure.

Climats. Plus longs

jours.

Latitude. intervalle de

: Climats.

Leur nombre. Heur Min. Degr. Minut Degr. Minu:

O 12 O à 0 0 0

I 12 3D 8 34 8 34

2 !3 O16 43 9

3 !3 30 24 10 7 : 27

4 *4 O30 46 6 36

5 M 30 36 8 42

6 M O4 * 4 53

7 >5 39l45 29 4 b

8 16 4» . 59 5 30

9 16 30 57 57 2 58

10 l7 H 28 2 31

IJ 17 39 56 36 2

12 18 58 25 I 49

*3 18 30 59 : 57 I 32

14 ‘9 *0 61 16 I 19

r9 30 6z 24 I

16 20 063 20O t 6

17 20 30 64 8O 48

18 21 62 24 O'. ' 40

M 21 30 3 20 0 32

2Q 22 «4 46 0 26

BSHH '■ 22 ... m 66 6 0 20

22 *3 0 66 *9 0 13

13 23 30 66 3.70 8

M 24 p 66 30 0

Table des climats de demi mois.

Climats. Plus longs Latitude. Intervalle des

! jours. climats

Leur nombre Mois. Jours Vfir. Minut Degr. Minut.

O 66 30 Ô c

I 3 I 66 44 O H

2 1 C 67 20O 36

1. - 1 . M68 *3 r 3

4 2 0 48 1.1 1 *5

5 2 M7l 34 I 46

6 3 c 73 37 2 3

7 3 M 75 57 2 17

8 4 0 78 30 2 56

9 4 *5 81 x4 2 44

I l 10 S 0 84 5 2 17

.1 1 5 M 87 i 2 56

12 6 O90 O12 9

Il ne faut pas croire au refte que la température

foit exactement la même dans les pays fitués fous le

même climat: car une infinité de circonftances, comme

les vents, les volcans, le voifinage de la mer, la

pofition des montagnes, fe compliquent avec l’action

du foleil, & rendent fouvent la température

très-différente dans des lieux placés fous le même

parallèle.

Il en eft de même des climats placés des deux cô