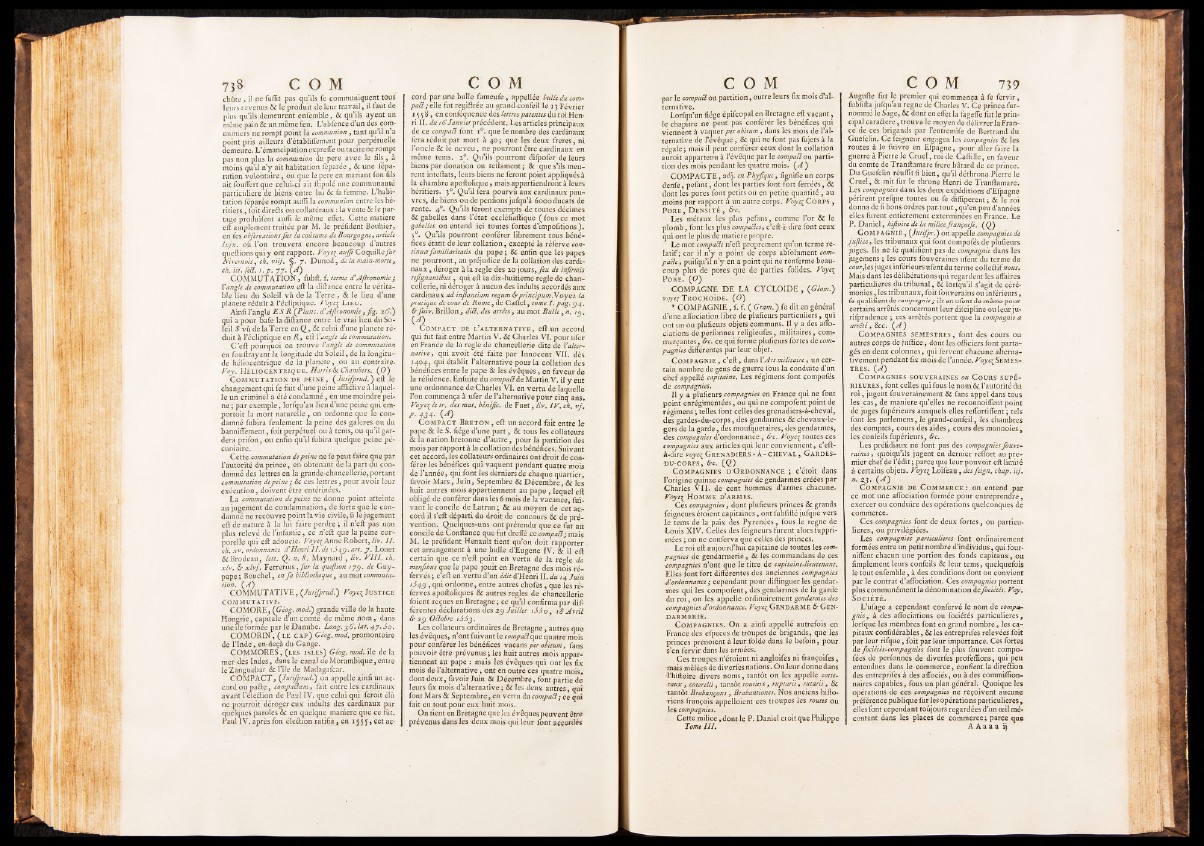

73$ C O M

chiite, il ne fuffit pas qu’ils fie communiquent tous

leurs revenus & le produit de leur travail, il faut de

pius qu’ils demeurent enfemble, & qu’ils ayent un

même pain & un même feu. L’abfence d’un des com-

muniers ne rompt point la communion , tant qu’il n’a

point pris ailleurs d’établilTement pour perpétuelle

demeure. L ’émancipation expreffe ou tacite ne rompt

pas non plus la communion du pere avec le fils, à

moins qu’il n’y ait habitation féparée , & une fepa-

ration volontaire, ou que le pere en mariant fon fils

ait fouffert que celui-ci ait ftipulé une communauté

particulière de biens entre lui & fa femme. L’habitation

féparée rompt aulîi la communion entre les heritiers,

foit direfts on collatéraux : la vente & le partage

produifent aulîi le même effet. Cette matière

eft amplement traitée par M. le préfident Bouhier,

en fes obfervations fur la coutume de Bourgogne, article

Ixjx. oii l’on trouvera encore beaucoup d’autres

queftions qui y ont rapport. Voyez aujji Coquille fur

Nivémois, ch. vüj. § . y. Dunod, de la main-morte ,

ck. iii- wUBËBÈBê_„ . . . C COMMUTATION, fiubft. f. terme d Aflronomie ;

f angle de commutation eft la diftance entre le véritable

lieu du Soleil vu de la Terre , & le lieu d’une

planète réduit à l’écliptique. Voyez Lieu.

Ainfi l’angle E S R {Plane, d'Aflronomie, fig. zG.~)

qui a pour bafe la diftance entre le vrai lieu du Soleil

S vu de la Terre en Q , & celui d’une planete réduit

à l’écliptique en A , eft l’angle de commutation.

C ’eft pourquoi on trouve Sangle de commutation

en fouftrayant la longitude du Soleil, de la longitude

héliocentrique de la planete, ou au contraire.

Voy. Héliocentrique. Harris & Chambers. (O)

C ommutation de peine, ( Jurifprud. ) eft le

changement qui fe fait d’une peine affliâive à laquelle

un criminel a été condamné, en une moindre peine

; par exemple, lorfqu’au lieu d’une peine qui em-

portoit la mort naturelle, on ordonne que le condamné

fubira feulement la peine des gaîeres ou du

banniflement, foit perpétuel ou à tems, ou qu’il gardera

prifon, -ou enfin qu’il fubira quelque peine pécuniaire.

Cette commutation de peine ne fe peut faire que par

l’autorité du prince, en- obtenant de la part du condamné

des lettres en la grande-chancellerie, portant

commutation de peine ; & ces lettres, pour avoir leur

exécution, doivent être entérinées.

La commutation de peine ne donne point atteinte

au jugement de condamnation, de forte que le condamné

ne recouvre point la vie civile, fi le jugement

eft de nature à la lui faire perdre ; il n’eft pas non

plus relevé de l’infamie, ce n’eft que la peine corporelle

qui eft adoucie. Voyez Anne Robert, liv. II.

ch. xv. ordonnance d’Henri I I. de 1649. art. J ' Louet

&Brodeau, lett. Q_. n. 8. Maynard , liv. VIII. ch.

xlv. (y %lvj, Ferrerius yfur la queflion iyc). de Guy-

pape.; Bouchel, en fa bibliothèque, au mot commutation.

{A')

COMMUTATIVE, {Jurifprud.') Voyez Justice

commutative.

COMORE, ( Géog. mod.) grande ville de la haute

Hongrie, capitale d’un comté de même nom, dans

uneîlé formée par le Danube. Long. 3 (f. lat. 4 7 .5o.

COMORIN, ( le cap) Géog.mod. promontoire

de l’Inde, en-deçà du Gange.

CQMMORES, (les isles) Géog. mod. île de la

mer des Indes, dans le canal de Morambique, entre

le'Zanguebar & Fîle de Madagaficar.

COM PA C T, ( Jurifprud.) on appelle ainfi un accord

ou pafte, compaïlum, fait entre les cardinaux

avant l’éleÛion de Paul IV. que celui qui feroit élu

lie pourroit déroger eux induits des cardinaux par

quelques paroles & en quelque maniéré que ce fût.

Paul IV, après fon élection ratifia, en 15 5 5, cet aç-

C O M

cord par une bulle fameufe, appellée bulle du compact;

elle fut regiftrée au grand-confeil le 13 Février

1558, en conféquence des lettres patentes dit roi Henri

II. du 16Janvier précédent. Les articles principaux

de ce compact font i p. que le nombre des cardinaux

fera réduit par mort à 40 ; que les deux freres, ni

l’oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en

même tems. z°. Qu’ils pourront difpofer de leurs

biens par donation ou teftament ; & que s’ils meurent

inteftats, leurs biens ne feront point appliqués à

la chambre apoftolique , mais appartiendront à leurs

héritiers. 30. Qu’il fera pourvu aux cardinaux pauvres,

de biens ou de penfions jufqu’à 6000 ducats de

rente. 40. Qu’ils feront exempts de toutes décimes

& gabelles dans l’état eccléfiaftique ( fous ce mot

gabelles on entend ici toutes fortes d’impofitions ).

5°. Qu’ils pourront conférer librement tôus bénéfices

étant de leur collation, excepté la réferve continua

familiaritatis du pape ; & enfin que les papes

ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux

, déroger à la réglé des 10 jours, feu de infirmis

rejignantibus , qui eft la dix-huitieme réglé de chancellerie,

ni déroger à aucun des induits accordés aux

cardinaux ad inflantiam regum &principum.V oyez la

pratique de cour de Rome, de Caftel, tome I . pag. 9 4 .

& fuir. Brillon , dict. des arrêts, au mot Bulle .n . iq.

■ - K

Compact de l’alternative, eft un accord

qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour ufer

en France de la réglé de chancellerie dite de l’alternative,

qui avoit été faite par Innocent VII. dès

1404, qui établit l’alternative pour la collation des

bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de

la réfidence. Enfuite du compact de Martin V. il y eut

une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle

l’on commença à ufer de l’alternative pour cinq ans.

Voyez le tr. des mat, bénéfle. de Fuet, liv. IV . ch. vj.

f . 434- {■ *)

C ompact Breton , eft un accord fait entre le

pape & le S. fiége d’une part, & tous les collateurs

& la nation bretonne d’autre, pour la partition des

mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant

cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer

les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois

de l’année, qui font les derniers de chaque quartier,

favoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les

huit autres mois appartiennent au pape, lequel eft

obligé de conférer dans les 6 mois de la vacance, fui-

vant le concile de Latran ; & au moyen de cet accord

il s’eft départi du droit de concours & de prévention.

Quelques-uns ont prétendu que ce fut ail

concile de Confiance que fut dreffé ce compact; mais

M. le préfident Henault tient qu’on doit rapporter

-cet arrangement à une bulle d’Eugene IV. & il eft

certain que ce n’eft point en vertu de la réglé de

menfibm que le pape jouit en Bretagne des mois ré-

fervés ; c’eft en vertu d’un édit d’Henri II. du 14 Juin

1S49 , qui ordonne, entre autres chofes, que les ré-

ferves apoftoliques & autres réglés de chancellerie

foient reçues en Bretagne ; ce qu’il confirma par différentes

déclarations des 2 c) Juillet i55 o , 18 Avril

& zç) Octobre 1SS3.

Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que

les évêques, n’ontfuivant le compactasse quatre mois

pour conférer les bénéfices vacans per obitum, fans

pouvoir être prévenus ; les huit autres mois appartiennent

au pape : mais les évêques qui ont les fix

mois de l’alternative, ont en outre ces quatre mois,

dont deux, favoir Juin & Décembre, font partie de

leurs fix mois d’alternative ; & les deux autres, qui

font Mars & Septembre, en vertu du compact; ce qui

fait en tout pour eux huit mois.

On tient en Brètagne que les évêques peuvent être

prévenus dans les deux mois qui leur font accordés

C O M

par le compact ou partition, outre leurs fix mois d’alternative.

Lorfqu’un fiége épifcopal en Bretagne eft vacant,

le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices qui

viennent à vaquer per obitum, dans les mois de l’alternative

de l’evêque, & qui ne font pas fujets à la

régale ; mais il peut conférer ceux dont la collation

auroit appartenu à l’évêque par le compact ou partition

des mois pendant les quatre mois. ( A )

COMPACTE, adj. en Phyfîque, lignifie un corps

denfe, pefant, dont les parties font fort ferrées, &

dont les pores font petits ou en petite quantité , au

moins par rapport à un autre corps. Voyez Corps ,

Pore, Densité, & c.

Les métaux les plus pefans, comme l’or & le

plomb, font les plus compactes, c’ eft-àdire font ceux

qui ont le plus de matière propre.

Le mot compacte n’eft proprement qu’un terme relatif;

car il n’y a point de corps abfolument compacte

, puifqu’il n’y en a point qui ne renferme beaucoup

plus de pores que de parties folides. Voyez

Pore. (O)

COMPAGNE DE LA CYCLOIDE , (<Géom.)

voyez Trochoïde. (O)

* COMPAGNIE, f. f. ( Gram. ) fe dit en général

d’une aflociation libre de plufieurs particuliers, qui

ont un ou plufieurs objets communs. Il y a des aflo-

ciations de perfonnes religieufes, militaires, commerçantes,

&c. ce qui forme plufieurs fortes de compagnies

différentes par leur objet.

C ompagnie , c’eft, dans l’Art militaire, un certain

nombre de gens de guerre fous-la conduite d’un

chef appellé capitaine. Les régimens font compofés

de compagnies.

Il y a plufieurs compagnies en France qui ne font

point enrégimentées, ou qui ne compofent point de

régimens ; telles font celles des grenadiers-à-cheval,

des gardes-du-corps, des gendarmes & chevaux-le-

gers de la garde, des moufqueraires, des gendarmes,

des compagnies d’ordonnance, &c. Voyez toutes ces

compagnies aux articles qui leur conviennent, c’eft-

à-dire voyez Grenadiers - à - cheval , Gardes-

du-corps, &c. (Q)

C ompagnies D’Ordonnance ; c’étoit dans

l’origine quinze compagnies de gendarmes créées par

Charles V I I . de cent hommes d’armes chacune.

Voyez Homme d’armes.

Ces compagnies, dont plufieurs princes & grands

feigneurs étoient capitaines, ont fubfifté jufque vers

le tems de la paix des Pyrénées, fous le régné de

Louis XIV. Celles des feigneurs furent alors fiuppri-

mées ; on ne conferva que celles des princes.

Le roi eft aujourd’hui capitaine de toutes les compagnies

de gendarmerie, & les commandans de ces

■ compagnies n’ont que le titre de capitaine-lieutenant.

Elles font fort différentes des anciennes compagnies

J!ordonnance ; cependant pour diftinguer les gendarmes

qui les compofent, des gendarmes de la garde

du ro i, on les appelle ordinairement gendarmes des

„compagnies d’ordonnance. Voyez GENDARME & GENDARMERIE.

Compagnies. On a ainfi appellé autrefois en

France des efpeces de troupes de brigands, que les

princes prenoient à leur folde dans le befoin, pour

s’en fervir dans les armées.

Ces troupes n’étoient ni angloifes ni françoifes,

■ mais mêlées de diverfes nations. On leur donne dans

Thiftoire divers noms, tantôt on les appelle cotte-

raupc , coterelli, tantôt routiers , ruptarii, rutarii, &

•tantôt Brabançons , Brabantiones. Nos anciens hifto-

•riens françois appelloient ces troupes les routes ou

les compagnies.

Cette m ilice, dont le P. Daniel croit que Philippe

Tome I I I .

C O M 739

Augufte fut le premier qui commença à fe fervir,

fubfifta jufqu’au régné de Charles V. Ce prince, fur-

nommé le Sage, & dont en effet la fageffe fut le principal

cara&ere, trouva le moyen de délivrer la France

de ces brigands par l’entremife de Bertrand du

Guefclin. Ce leignenr engagea les compagnies & les

routes à le fuivre en Efpagne, pour aller faire la

guerre à Pierre le Cruel, roi de Caftille, en faveur

du comte de Tranftamare frere bâtard de ce prince.

Du Guefclin réuffitfi bien, qu’il déthrona Pierre le

Cruel, & mit fur le throne Henri de Tranftamare.

Les compagnies dans les deux expéditions d’Efpagne

périrent prefque toutes ou fe diffiperent ; & le roi

donna de fi bons ordres partout, qu’en peu d’années

elles furent entièrement exterminées en France. Le

P. Daniel, hifloire de la milice françoife. (Q)

C ompagnie , (Jurifpr.) on appelle compagnies de

juflice, les tribunaux qui font compofés de plufieurs

juges. Ils ne fe qualifient pas de compagnie dans lés

jugemens ; les cours fouveraines ufent du terme de

cour^ les juges inférieurs ufent du terme collectif nous.

Mais dans les délibérations qui regardent les affaires

particulières du tribunal, & lorfqu’il s’agit de cérémonies

, les tribunaux, foit fouverains ou inférieurs,

fe qualifient de compagnie; ils en ufent de même pour

certains arrêtés concernant leur difeipline ou leur ju-

rifprudence ; ces arrêtés portent que la compagnie a

arrêté y & c . {A )

C ompagnies semestres , font des cours ou

autres corps de juftice, dont les officiers font partagés

en deux colonnes, qui fervent chacune alternativement

pendant fix mois de l’année. Voyez Semestres.

(A )

C ompagnies souveraines ou Cours supérieures

, font celles qui fous le nom & l’autorité du

ro i, jugent fouverainement &c fans appel dans tous

les cas, de maniéré qu’elles ne reconnoiffent point

de juges fupérieurs auxquels elles reffortiffent ; tels

font les parlemens, le grand-confeil, les chambres

des comptes, cours des aides, cours des monnoies,

les confeils fupérieurs, &c.

Les préfidiaux ne font pas des compagnies fouveraines

y quoiqu’ils jugent en dernier reffort au premier

chef de l’édit ; parce que leur pouvoir eft limité

à certains objets. Voyez Loifeau, des feign. chap. iij.

n . Z 3 . ( A )

C ompagnie de C ommerce: on entend par

ce mot une aflociation formée pour entreprendre,

exercer ou conduire des opérations quelconques de

commerce.

Ces compagnies font de deux fortes, ou particulières,

ou privilégiées.

Les compagnies particulières font ordinairement

formées entre un petit nombre d’individus, qui four-

niflent chacun une portion des fonds capitaux, ou

Amplement leurs confeils & leur tems, quelquefois

| le tout enfemble, à des conditions dont on convient

par le contrat d’aflociation. Ces compagnies portent

plus communément la dénomination defociétés. Voy.

Société.

L’ufage a cependant confervé le nom de compagnie

y à des affociations ou fociétés particulières,

lorfque les membres font en grand nombre, les capitaux

confidérables, & les entreprifes relevées foit

par leur rifque, foit par leur importance. Ces fortes

de fociétés-compagnies font le plus fouvent compo-

fées de perfonnes de diverfes profeflions, qui peu

entendues dans le commerce, confient la direâion

des entreprifes à des affociés, ou à des commiflion-

naires capables, fous un plan général. Quoique les

opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune

préférence publique fur les opérations particulières ,

elles font cependant toujours regardées d’un oeil mécontent

dans les places de commerce; parce que

Ii

«

il!