elle eft arbitraire comme celle de tous les autres, crimes

: quelques concr.ffionnaireïs n’ont été condamnes

qu’à une peine pécuniaire, d’autres au banniffeiricnt

pu aux galeres, quelques-uns ont même été punis à ç

mort ; cela dépend des jcirçonftances.

Voyezl'ordonnance de 163ÿ . a r t> 84* celle & Orléans

, art. 43. y J . 132. B lo is , art. g 4. 114. iSy J U

réglement du Confeil du mois de Novembre 1 S o i y a rt. 43.

le diction4 . des a r rê ts, au m o t c o n a tio n . ( A )

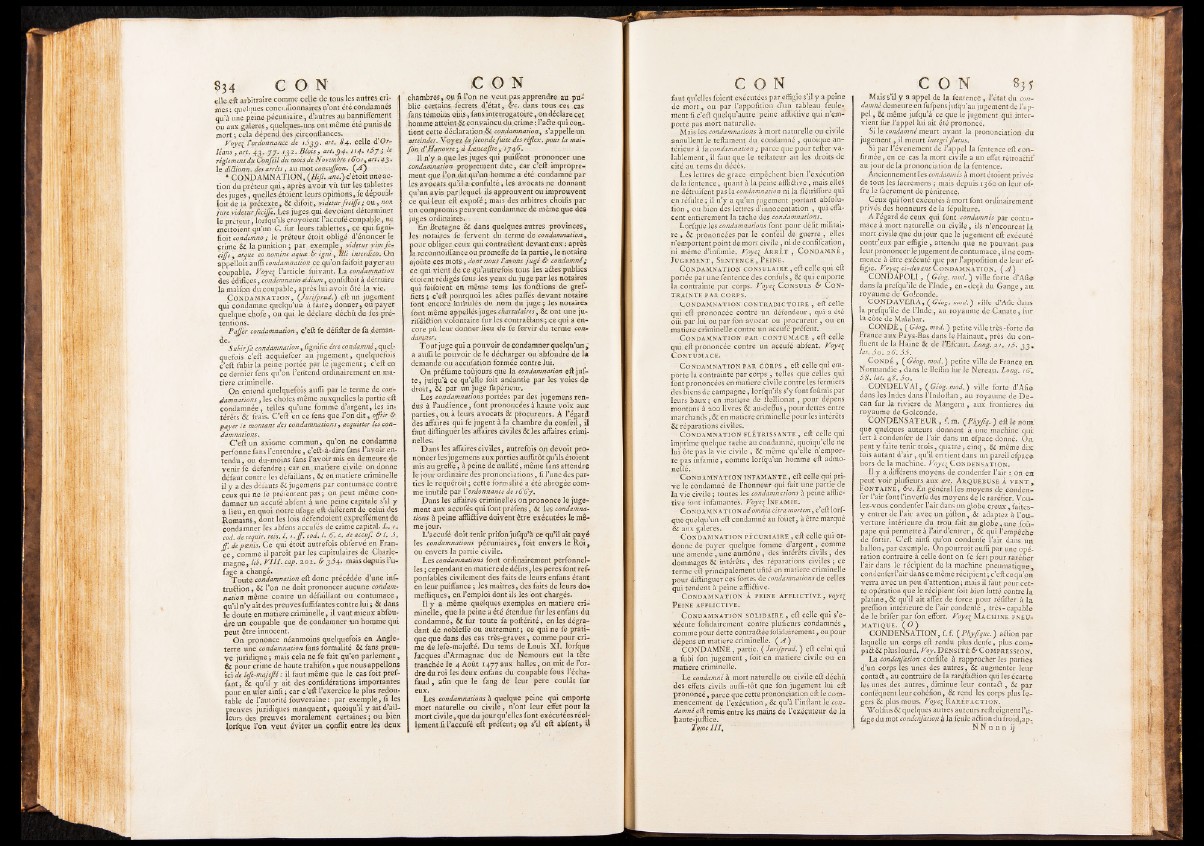

* CONDAMNATION, (Hift. anc.) c’étoituneae-

tion du préteur qui, après avoir vû fur les tablettes

des juges, quellesétoient leurs opinions,fe dépouil-

loit de fa .prétexte, & difoif, yidttur feciffe; ou, non

jure videtur feciffe. Les juges, qui dévoient déterminer

le préteur, lorl'qu’ils çroyoient l’açcufé coupable v ne

mettoient qu’un C. fur leurs tablettes, ce qui figni-

fioit condemno ; le préteur étoit obligé d’énoncer le

crime & la punition ; par exemple, videtur yitn f e ciffe

, atque eo no mine aqutz & ig n i, tlli interdico. On

appelloit aufli condamnation ce qu’on faifoit payer au

coupable. Voyez l’article fuivant. La condamnation

des édifices, condemnatio àdium, confiftoit à détruire

la maifon du coupable, après lui avoir ôté lu vie.

C o n d am n a t io n , ( Jurifprud.) eft un jugement

qui condamne quelqu’un à faire, donner, ou payer

quelque chofe, ou qui le déclare déchu de les prétentions.

Paffer condamnation, c’eft fe délifter de fa .demande.

Subir f a condamnation, fignifie être condamné, quelquefois

c’eft acquiefcer au jugement, quelquefois

c’eft fubir la peine portée par le jugement ; c’eft en

ce dernier fens qu’on l’entend ordinairement en matière

criiuine.He.

On entend quelquefois aufti par le terme t e condamnations

, les chofes même auxquelles la partie eft

condamnée, telles qu’une fomme d’argent, les intérêts

& frais. C’eft en ce fens que l’on dit, offrir &

payer le montant des condamnations y acquitter les condamnations.

C ’eft un axiome commun, qu’on ne condamne

perfonne fans l’entendre, c’eft-à-dire fans l’avoir entendu,

ou du-moins fans l’avoir mis en demeure de

yenir fe défendre ; car en matière civile on dpnne

défaut contre les défaillant, & en matière criminelle

il y a des défauts & jugemens par contumace contre

çeux qui ne fe préièntent pasj on peut meme condamner

un accule .abfent à une peiiie capitale s’il y

a lieu, en quoi notre ufage eft différent de celui des

Romains, dont les lois defendoient expreffément de

condamner les abfens accufés de crime capital. L . 1.

çod. de requir. reis. L i . f f eod. I. 6. c. de accuf. & l. 5.

f f depoenis. Ce qui étoit autrefois obfervé en France

comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne,

lib. VIH. cap. 202. & 3 64• mais depuis l’u-

fage a changé. W Ê Ê Ê Ê k . .

Toute condamnation eft donc precedee d une înl-

truâion, & l’on ne doit prononcer aucune condamnation

même contre un défaillant ou contumace,

qu’il n’y ait des preuves fuffifantes contre lui ; & dans

le doute en matière criminelle, il vaut mieux abfou-

dre un coupable que de condamner tin homme qui

peut être innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre

une condamnation fans formalité & fans preu-

y e juridique ; mais cela ne fe fait qu’en parlement,

& pour crime de haute trahifon » que nous appelions

ici de left-majefié : il faut même que le cas foit préfixant,

& qu’il y ait des confidérations importantes

pour en ufer ainfi ; car ç ’eft l’exercice le plus redoutable

de l ’autorité fouveraine : par exemple , fi les

preuves juridiques manquent, quoiqu’il y ait d’ailleurs

des preuves moralement certaines ; ou bien

^orfque l’on veut éviter un conflit entre les deux

chambres j oji fi l’on ne veut pas apprendre aupu-

blic ;ce,çtains^fe.cr§ts gd’état,. fyc. dans tous ces cas

fans, témoin^ QÜjs, fansintetrogatoire, on déclare cet

homme atteint (^convaincu du çrime : l’aéle qui contient

cette déclaration & condamnation, s’appelle un

atteinder. Voyez -lafécond^ fuite desrefex. pour la maifon

d'Hanovre ; à Lancaflre | i y 46.

Il n’y a.que les juges qui .puiffent prononcer une

condamnation proprement dite, car c’eft improprement

que l’on .dit,qu’un homme a été condamné par

les avo.cats qu’ifa con&ilté, les avocats.ne donnant

qu’un ayis par (lequel ils approuvent ouimprouvent

gp qui leur eft expofé; mais des arbitres choifis par

un compromis,peuvent condamner de .même.que des

juges ordinaires. ;

En Bretagne.& dans quelques autres provinces,'

les notaires fe fervent du terme de condamnation,

pour obliger, ceux qui contractent devant eux : après

la reconnoilfanceou promeffe de la partie, le notaire

ajoute .ces mots, dont nous I avons jugé & condamné ;

ce qui vient de ce qu’autrefois tous les a#es publics

étoient rédigés fous les yeux du juge par les notaires

qui faifoient en même tems les fondions de greffiers

; c’eft pourquoi les a#es paffés devant notaire

font encore intitulés du nom du juge ; les notaires

font même appelles juges chartulaires, & ont une ju-

xifdidion volontaire fur les contraftans ; ce qui a encore

pu leur donner lieu de fe fervir du terme condamner.

Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu’un y

a aufli le pouvoir de le décharger ou 'abfoudre de la

demande ou accufation formée contre lui.

On pré fume toujours que la condamnation eft jufi-

te, jufqu’à ce qu’elle foit anéantie par les voies de

droit , ôt par un juge fupérîeur.

Les condamnations portées par des jugemens rendus

à l’audience, font prononcées à haute voix aux

parties, ou à leurs avocats & ptocureurs. A l’égard

1 des affaires qui fe jugent à la chambre du confeil, il

faut diftinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.

Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer

les jugemens aux parties auflitôt qu’ils étoient

mis au greffe, à peine de nullité, même fans attendre

ie jbur ordinaire des prononciations, fi l’une des parties

le requérôit ; cette formalité a été abrogée comme

inutile par l’ordonnance de / G Gy.

Dans les affaires criminelles on prononce le jugement

aux accufés qui font préfens, & les condamna-

tions à peine affli#ive doivent être exécutées le même

jour.

L’accufé doit tenir prifon jufqu’à ce qu’il ait payé

les condamnations pécuniaires, foit envers le Roi,

ou envers la partie civile.

Les condamnations font ordinairement perfonnel-

les ; cependant en matière de délits, les peres font ref-

ponfables civilement des faits de leurs enfans étant

en leur puiflance ; les maîtres, des faits de leurs do*

meftiques, en l’emploi dont ils les ont chargés.

Il y a même quelques exemples en matière criminelle,

que la peine a été étendue fur les enfans du

condamne, & fur toute fa poftérité, en les dégradant

de nobleffe ou autrement ; ce qui ne fe pratique

que dans des cas très-graves, comme pour crime

de lefe-majefté. Du tems de Louis XI. lorfquç

Jacques d’Armagnac duc de Nemours eut la tête

tranchée le 4 Août 1477aux halles, on mit de l’ordre

du roi les deux enfans du coupable fous l’échafaud

, afin que le fang de leur pere coulât fur

eux. # : '

Les condamnations à quelque peine qui emporte

mort naturelle ou civile, n’ont leur effet pour la

mort civile, que du jour qu’elles font exécutées réellement

fi l’accufé eft préfent; op s’il eft abfent , U

faut qu’elles foient exécutées par effigie s’il y a peine

de mort, ou par l’appofition d’un tableau feulement

fi c’eft quelqu’autre peine affliâive qui n’emporte

pas mort naturelle.

Mais les condamnations à mort naturelle ou civile

annullent le teftament du condamné , quoique antérieur

à fa condamnation ; parce que pour tefter valablement,

il faut que le teftateur-ait les droits de

cité au tems du décès.

Les lettres de grâce empêchent bien l’exécution

de la fentence, quant à la peine affliûive, mais jelles

.ne détruifent pas la condamnation ni la flétriffure qui

en réfulte ; il n’y a qu’un jugement portant abfolu-

tion , ou bien des lettres d’innocentation , qui effacent

entièrement la tache des condamnations.

Lorfque les condamnations font pour délit militaire

, & prononcées par le confeil de guerre , elles

n’emportent point de mort civile, ni de confiscation,

ni même d’infamie. V,oye%_ A rrêt , C ondamne ,

Ju g em en t , Sen t en c e ,.Peine.

C ondam nation consulaire , eft celle qui eft

portée par une.fentence des, confuls, & qui emporte

la.contrainte par corps. Voye£ C onsuls & C ontr

ain te par CORPS.

C o ndam nation co n t r a d ic to ir e , eft celle

qui eft prononcée contre un défendeur , qui a été

oiii par lui ou par fon avocat ou procureur, où en

matière criminelle contre un accufé préfent.

- C ondam nation par co n tum a ce , .eft celle

qui. eft prononcée contre un accufé abfent. Voye^

C o n tum a ce , )

C ondamnation par corps , eft celle qui emporte

la contrainte par corps , telles que celles qui

font prononcées en matière civile contre les fermiers

des biens de campagne, lorfqu’ils s’y font fournis par

leurs baux ; eh matière, de ftellionat, pour dépens

môntans à zoo livres & au-deflus, pour dettes entre

marchands, & en matière criminelle pour les intérêts

& réparations civiles. -

C o ndam nation f létrissante , eft celle qui

imprime quelque tache au condamné, quoiqu’elle ne

lui ôte pas la vie civile , & même qu’elle n’emporte

pas infamie, comme lorfqu’un homme eft admo-

nefté.

C o nd am natio n in famante , eft celle qui prive

le condamné de l’honneur qui fait une partie de

la yie civile ; toutes les condamnations à peine afflictive

font infamantes. Voÿe^ Infamie.

C ondam nation a d omnia citra mortem, c’eftlorf-

que quelqu’un eft condamné au foiiet, à être marqué

& aux galeres.

C o n d am na tio n p é cu n ia ir e , eft celle qui ordonne

de payer quelque fomme d’argent, comme

une amende , une aumône, des intérêts civils, des

dommages & intérêts , des réparations civiles ; ce

terme eft principalement ufité en matière criminelle

pour diftinguer ces fortes de condamnations de celles

qui tendent à peine affliûive.

C ondam nation À peine a f f l ic t iv e , voye^

Peine a f f l ic t iv e .

C o ndam nation solidaire , eft celle qui s’exécute

folidairement contre plufieurs condamnés ,

comme pour dette contraûée folidairement, ou pour

idépens en matière criminelle. ( A )

CONDAMNÉ, partie. ( Jurifprud. ) eft celui qui

a fubi fon jugement, foit en matière civile ou en

matière criminelle.

Le condamné à mort naturelle ou civile eft déchu

des effets civils aufli-tôt que fon jugement lui eft

prononcé, parce que cette prononciation eft le commencement

de l’exécution, & qu’à l’inftant.le condamné

eft remis entre les piains de l’exécuteur de la

Jiaute-juftice.

Tqjnt I I I ,

Mais's’il y a appel de la fentence, l’état du condamné

demeure en fufpens jiifqu’au jugement de l’appel

, & même jufqu’à ce que le jugement qui intervient

fur l’appel lui ait été prononcé.

Si le condamné meurt avant la prononciatiori du

jugement, il meurt integri Jla tu s.

Si par l’évenement de l’appel la fentence eft confirmée

, en ce cas la mort civile a un effet rétroaftif

au jour de la prononciation de la fentence.

Anciennement les condamnés à mort étoient privés

de tous les facremens ; mais depuis 1360 oh leur offre

le facrement de pénitence.

Ceux qui font exécutés à mort font ordinairement

privés des honneurs de la fépulture.

A l’égard de ceux qui font condamnés par contumace

à mort naturelle ou civile, ils n’encourent la

mort civile que du jour que le jugement eft exécuté

contr’eux par effigie , attendu que ne pouvant pas

leur prononcer le jugement cle contumace, il ne commence

à être exécuté que par l’appofition de leur effigie.

Voye[ ci-devant CONDAMNATION. ( A Y

CONDAPOLI, ( Géog. mod. ) ville; forte d’Afiet

dans la prefqu’île de l’Inde, en - deçà du Gange, an,

royaume de Goîconde.

CONDAVERA, (G é o g . mod.') ville d’Afie dans

la prefqu’île de l’Inde.-, au royaume de Canate, fur

la côte de Malabar.

CONDÉ, (G éo g . m o d .) petite ville très-forte de

France aux Pays-Bas dans le Hainaut, près du confluent

de la Haine & de I’Efcaut. L on g. 2 1 . iS . 3 3 J

la t. S o .% 6.65. .............. ' ' . \ ,

C ondé , ( Géog. mod. ) petite ville de France.en

Normandie , dans le Befîin fur le Nereau. L on g . / (T.

58. la t. 4 8 . S o .

CONDELVAI, (G é ô g .m o d .) ville forte d’Afie

dans les Indes dans l’Indoftan, au royaume de Dé-

can fur la riviere de Mangera, aux frontières du

royaume de Goîconde.

CONDENSATEUR, f. m. (P h y jîq . ) eft le nom'

que quelques auteurs donnent à. une, machine qui:

fert à condenfer de l ’air dans un efpace donné. On.

peut y faite tenir trois, quatre, cinq, & même dix:

fois autant d’air, qu’il en tient dans un pareil efpaca

hors de la machine. Voyez C ondensation.

Il y a différens moyens de, condenfer l’air : on en

peut voir plufieurs aux ar t. A rquebuse À v e n t ,

Fo n ta in e , & c. En général les moyens de condenfer

l’air font l’inverfe des moyens de le raréfier. Voulez

vous condenfer l’air dans un glpbe creux, faites-

y entrer de l’air avec un pifton,.& adaptez à l’ouverture

intérieure du trou fait au globe , une /oû-

pape qui permette à l’air d’entrer, & qui l’empêche

de fortir. C’eft ainfi qu’on condenfe l’air dans un

ballon, par exemple. On pourroit aufli par une opération

contraire à celle dont on fe fert pour raréfier

l’air dans le récipient de la machine pneumatique,

condenfer l’air dans ce même récipient ; c’eft ce qu’pn

verra avec un peu d’attention ; mais il faut pour cette

opération que le récipient foit bien lutté contre la

platine, & qu’il ait allez de force pour réfifter à la

preffion intérieure de l’air condenlé , très-capable

de le brilèr par fon effort. Voyez Ma chin e pneum

a t iq u e . ( O )

CONDENSATION, f.f. (P h y fq u e .) aftion par

laquelle un corps eft rendu plus denfe, plus comparée

pluslourd. Voy. D ensité & C ompression»

La condensation confifte à rapprocher les parties

d’un corps les unes des autres, & augmenter leur

conta#, au contraire de la raréfaâion qui les écarte

les unes des autres, diminue leur conta# , & par

conféquent leur cohéfion, & rend les corps plus légers

& plus mous. Voyez Ra r é f a c t io n .

Wolfius & quelques autres auteurs reftreignentl’u-

fage du mot condenfation à la feule a#ion du froid,ap-

NNnnn ij '