qui n’en eft pas. Nous favons par expérience que les

additions rares qui font de la négligence des copiftes,

confiftent en répétitions, 6c les autres fautes, en

omiffionscorruptions, tranfpolitions, &c. mais ce

n’eft pas de ces inexa&itudes qu’il s’agit ici. D ’ail-

leurs Jofephe eft conforme aux Septante 6c au fa-

maritain, en comptant la durée des vies de chaque

patriarche en particulier. Mais, dira-t-on, on retrouve

dans la fomme totale, celle de l’hébreu. Il

faut en convenir, & c’eft dans cet hiftorien une faute

très-bifarre. Mais il me femble qu’il eft plus fimple

de fuppofer que Jofephe s’eft trompé dans une réglé

d’arithmétique que dans un fait hiftorique , & que

par conféquent l’erreur eft plutôt dans le total que

dans les fommes particulières. M. Arnaud, qui avertit

en marge de là tradu&ion qu’il a corrigé cet endroit

de Jofephe fur les manufcrits, s’eft Bien gardé

de toucher à la durée des vies , 6c d’en retrancher

les cent ans. Il les a feulement füppléés dans le réful-

tat de l’addition.

Nous inviterons en paffant quelques-uns des membres

favans de l’académie des infcriptions 6c belles-

lettres , de nous donner un mémoire d’après l’expe-

rience 6c la raifon, fur les fautes qui doivent naturellement

échapper aux copiftes. Et pourfuivant

notre objet, noüs remarquerons encore que dès les

premiers tems qui. ont fuivi le déluge, on voit dans

le texte hébreu meme des guerres & des tributs im-

pofés fur des peuples fubjugués, & que le tems marqué

par c e texte paroît bien court, quand on le compare

avec les évenemens qu’il renferme. Les trois

enfans de Noé fe font fait une poftérité immenfe ;

les peuples ont ceffé de connoître leur commune origine

; ils fe font regardés comme des étrangers, 6c

traités comme des ennemis ; 6c cela dans l’intervalle

de trois cents foixante-fept ans. Car l’hébreu, n’en

accorde pas davantage au fécond âge. Ce fécond

âge n’eft que de trois cents foixante-fept ans. L hébreu

ne compte que trois cents foixante-fept ans depuis

le déluge jufqu’à la fortie d’Abraham hors de la

ville de Haran ou Charan en Méfopotamie ; 6c Sem

en a v é cu , félon le même texte, cinq cents deux depuis

le déluge. La v ie des hommes qui lui ont fuccé-

dé immédiatement dans ce fécond âge, étoit de quatre

cents ans. Noé lui-même en a furvécu après le

déluge trois cents cinquante. Ainfi les royaumes fe

feront fondés ; les guerres fe feront faites de leur

tems ; ou ils auront méconnu leurs enfans ; ou c’eft

en vain qu’ils auront crié à ces furieux : malheureux

que faites-vous , vous êtes freres , & vous vous égorgé f l

Abraham aura été contemporain de Noé ; Sem aura

vû Ifaac pendant plus de trente ans, & les enfans

d’un même pere fe feront ignorés du vivant meme

de leur pere ; cela paroît difficile à croire. Et fi. la rapidité

de ces évenemens ne nous permet pas de pen-

fer qu’on s’eft trompé fur la naiffance d’Adam & les

•tems qui ont précédé le déluge, elle forme une grande

difficulté lur la certitude de ceux qui l’ont fuivie.

Combien cette difficulté ne s’augmente-t-elle pas encore

par la promptitude & le prodige de la multiplication

des enfans de Noé ! Il ne s’agit pas ici de la

fable de Deucalion & de Pirrha, qui changeoient en

hommes les pierres qu’ils jett'oient derrière eux, mais

d’un fait, 6c d’un fait inconteftable, qu’on ne pour-

roit nier fans fe rendre coupable d’impiété.

Ce n’eft pas tout que les obje&ions tirees des faits

précédens ; voici d’autres circonftances qui ne feront

guere moins fentir le befoin d’étendre là durée

du fécond âge. C ’eft une monnoie d’argent publique,

qui a fon coin, fon titre , fon poids, & fon

cours long-tems avant Abraham. La Genefe en fait

mention comme d’une chofe commune 6c d’une origine

ancienne, à l’occafion du tombeau qu’Abra-

ham acheta des fils de Heth. Voilà donc les mines

découvertes, & la maniéré de fondre, de purifier ÿ

& de travailler les métaux, pratiquée. Mais il n’y a

que ceux qui connoiffent le détail de ces travaux qui

fâchent combien l’invention en fuppofe de tems, 6c

combien ici l’induftrie des hommes marche lentement.

Convenons donc que, quand on ne renonce pas

au bon fens, à la raifon, 6c à l’expérience, on a de

la peine à concevoir tous ces évenemens à la maniéré

de quelques auteurs. Rien ne les embarraffe ,

les miracles ne leur coûtent rien ; & ils, ne s’apper-

çoivent pas que cette reffource eft pour & contre,

& qu’elle ne lert pas moins à lever les difficultés qu’ils

propofent à leurs adverfaires, qu’à lever celles qui

leur font propofées.

Mais que difent le bon fens, l’expérience, & la

raifon? qu’en fuppofant, comme il eft jufte, l’autorité

de l’Ecriture fainte, les hommes ont vécu enfem-

ble long-tems après le déluge ; qu’ils n’ont formé

qu’une fociété jufqu’à ce qu’ils ayent été affez nombreux

pour fe féparer ; que quand Dieu dit aux enfans

de Noé de peupler la terre & de fe la partager ,

il ne leur ordonna pas de fe difperfer çà & là en fo-

litaires, 6c de laifîer le patriarche Noé tout feul ;

que quand il les bénit pour croître, fa volonté étoit

qu’ils ne s’étendiffent qu’à mefure qu’ils croîtroient ;

que l’ordre, croijfe^, multiplie£, & rempliffe£ toute la

terre , fuppofe une grande multiplication aéhielle ; &

que par conféquent ceux q ui, avant la confufion des

langues, envoyent Sem dans la Syrie ou dans la

Chaldée, Cam en Egypte, 6c Japhet je ne fais où ,

fondent là-delfus des chronologies de royaumes, font

regner Cam en Egypte fous le nom de Meneç , & lui

donnent, après foixante-neuf ans au plus écoulés,

trois fucceffeurs dans trois royaumes différens ; que

ces auteurs, dis-je, fuffent-ils cent fois plus habiles

que Marsham, nous font l’hiftoire de leurs imaginations

, & nullement celle des tems.

Que difent le bon fens, la raifon, l’expérience *

6c la fainte Ecriture? qùe les hommes choifirent après

le déluge une habitation commune dans le lieu le plus

. commode dont ils fe trouvèrent voifins. Que la

plaine de Senhaar leur ayant plû, ils s’y établirent ;

que ce fut-là qu’ils s’occupèrent à réparer le dégât

& le ravage des eaux ; que ce ne fut d’abord qu’une

famille peu nombreufe ; puis une parenté compoféè

de plufieurs familles ; dans la fuite un peuple : 6c

qu’alors trop nombreux pour l’étendue de la plaine ,

& affez nombreux pour fe féparer en grandes colonies

, ils dirent : « Puifque nous fommes obligés de

» nous divifer, travaillons auparavant à un ouvra-

» ge commun, qui tranfmette à nos defcendans la

» mémoire de leur origine, 6c qui foit un monument

» éternel de notre union ; élevons une tour dont le

» fommet atteigne le ciel ». Dêffein extravagant,

mais dont le fuccès leur parut fi certain, que Moyfe

fait dire à Dieu dans la Genefe : Confondons leur langage;

car ils ne cejferont de travailler qu'ils n'ayent

achevé leur ouvrage. Ils avoient fans doute proportionné

leur projet à leur nombre ; mais à peine ont-

ils commencé ce monument d’orgueil , que la.

confufion des langues les contraignit de l’abandonner.

Ils formèrent des colonies; ils fe tranfporte-

rent en différentes contrées,~ entré lefquelles la né-

ceffité de fubfifter mit plus ou moins de diftance.

D’un grand peuple il s’en forma plufieurs petits. Ces

petits s’étendirent ; les diftances qui les' féparoient

diminuèrent peu-à-peu, s’évanouirent; & les membres

épars d’une meme famille fe rejoignirent, mais

après des fiecles fi reculés, que chacun d’eux fe trouva

tout-à-coup voifin d’un peuple qu’il ne connoif-

foit pas, & dont il ignoroit la langue, les idiomes

s’étant altérés parmi eux, comme nous voyons qu’il

eft arrivé parmi nous. Nous avons appris à parler

de nos peres ; nos peres avoient appris des leurs, Sc

ainfi de fuite en remontant ; cependant s’ils reffufci-

toient, ils n’entendroient plus notre langue, ni nous

la leur. Ces colonies trouvèrent entr’elles tant de di-

verfité, qu’il ne leur vint pas en penfée qu’elles par-

toient toutes d’une même. tige. Ce voifinagc étranger

produifit les guerres ; les arts exiftoient déjà. Les

difputes fur l’ancienneté d’origine commencèrent. Il

y en eut d’affezfous pourfe prétendre aborigènes de

la terre même qu’ils habitoient. Mais les guerres qui

femblent fi fort divifer les hommes, firent alors par

un effet contraire, qu’ils fe mêlèrent, que les langues

achevèrent de le défigurer, que les idiomes fe

multiplièrent encore, 6c que les grands empires fe

formèrent.

Voilà ce que le bon fens, l’expérience, 6c l’Ecriture

font penfer ; ce que l’antiquité prodigieufe des

Chaldéens, des Egyptiens, & des Chinois, autori-

fe; ce que la fable même, qui n’eft que la vérité cachée

fous un voile que le tems épaimt 6c que l’étude

déchire , femble favorifer ; mais tout cela n’eft pas

l’ouvrage de trois fiecles que le texte hébreu compte

depuis le déluge jufqu’à Abraham. Que dirons-nous

donc à ceux qui nous objecteront ce texte , les guerres

, le nombre des peuples, les a rts, les religions,

les langues, &c. répondrons-nous avec quelques-

uns, que les femmes ne manquoient jamais d’accoucher

régulièrement tous les neuf mois d’un garçon

6c d’une fille à-la-fois ? -ou tâcherons-nous plûtôt

d’affoiblir, finon d’anéantir cette difficulté, en fou-

tenant les Septante 6c le texte famaritain contre le

texte hébreu, & en accordant cent ans de plu sïu x

patriarches ? Mais quand les raifons qui précèdent

ne nous engageroient pas dans ce parti, nous y ferions

bien-tôt jettés par les dynafties d’Egypte, les

rois de la Chine, 6c d’autres chronologies qu’on ne

fauroit traiter de fabuleufes, que par petiteffe d’efi-

prit oti défaut de leélure, & qui remontent dans le

tems bien au-dé-là de l’époque du déluge, félon le

Calcul du texte hébreu. Eh, laiffons au moins mourir

les peres avant que de faire regner les enfans ;

& donnons aux enfans lé tems d’oublier leur origine

& leur religion, & de fe méconrioître, avant que de

les armer les uns contre les autres.

Secondement, il me femble qu’il faudroit placer

la naiffance de Tharé, pere d’Abraham, à la cent

vingt-neuvieme année de l’âge de Nacor, grand-

pere d’Abraham, quoique le texte famaritain la faffe

remonter à la foixante-dix-neuvieme, 6c que le texte

des'Septante la mette à la cent foixante-dix-neuvieme

, lé texte hébreu à la vingt-neuvieme, 6c Jofephe

à la cent vingtième. Cette grande diverfité permet

de préfumer qu’il y a faute par-tout ; 6c rien

n’empêche de foupçonner que le famaritain a oublié

le centenaire, 6c de corriger cette fauté de copifte

par les Septante 6c par Jofephe, qui ne l’ont pas

omis. Quant aux chiffrés qui fuivent le centenaire,

il fe peut faire que l’hébreu foit plus exaft; Jofephe

en approche davantage, 6c les neuf ans peuvent

avoir été omis dans Jofephe. On croira, fi l’ori veut

encore, que le famaritain 6c les Septànte doivent

remporter, puifqu’ils fe trouvent conformes dans le

petit nombre. Dans ce cas , tout fera fautif dans cet

endroit, excepté les Septante, 6c Tharé fera né à la

tent foixânte-dix-neuvieme année de l’âge de Nacor

Ion père.

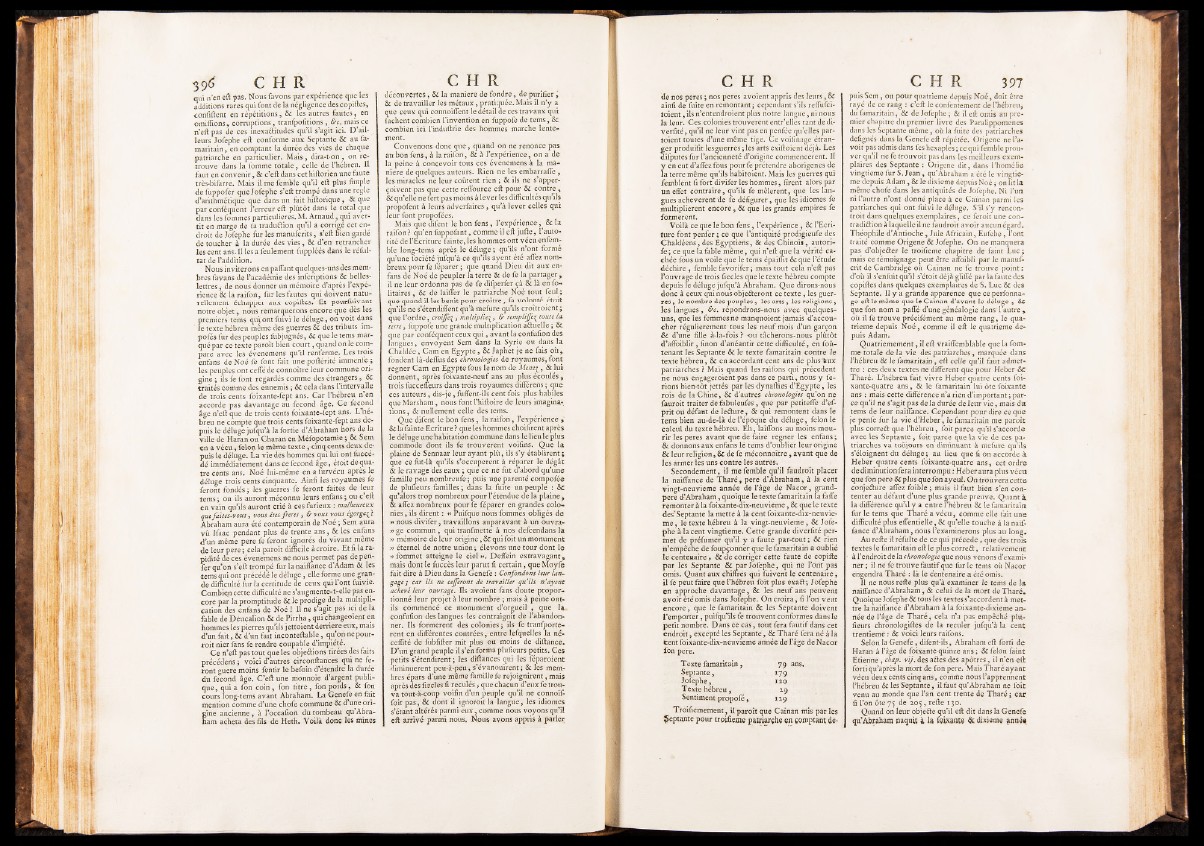

Texte famaritain, 79 ans.

Septante, 179

Jofephe, i zo

Texte hébreu, 19

Sentiment propofé, 119

Troifiemement, il paroît que Caïnan mis par les

{Septante pour troifieme patriarçhç en comptant depuis

Sem, ou pour quatrième depuis N o é, doit être

rayé de ce rang : c’eft le confentement de l’hébreu*

du famaritain, 6c de Jofephe ; & il eft omis au premier

chapitre du premier livre des Paralippomenes

dans les Septante même, où la fuite des patriarches

defignés dans la Genefe eft répétée. Origene ne l’a-

voit pas admis dans fes hexaples ; ce qui femble prouver

qu’il ne fe trouvoit pas dans les meilleurs exemplaires

des Septante : Origene dit, dans l ’homélie

vingtième fur S. Jean, qu’Abraham a été le vingtième

depuis Adam, & le dixième depuis Noé ; on lit la

même chofe dans les antiquités de Jofephe. Ni l’un

ni l’autre n’ont donné place à ce Caïnan parmi les

patriarches qui ont fuivi le déluge. S’il s’y rencon-

troit dans quelques exemplaires, ce feroit une contradiction

à laquelle il ne faudroit avoir aucun égard.

Théophile d’Antioche, Jule Africain, Eufebe, l’ont

traité comme Origene & Jofephe. On ne manquera

pas d’obje&er le troifieme chapitre de faint Luc ;

mais Ce témoignage peut être affoibli par le manuf*

crit de Cambridge où Caïnan ne fe trouve point :

d’où il s’enfuit qu’il s’étoit déjà gliffé par la faute des

copiftes dans quelques exemplaires de S. Luc 6c des

Septante. Il y a grande apparence que ce perfonna-

ge eft le même que le Caïnan d’avant le déluge , 6c

que fon nom a paffé d’une généalogie dans1 l’autre ,

où il fe trouve précifément au même rang, le quatrième

depuis N o é, comme il eft le quatrième depuis

Adam.

Quatrièmement, il eft vraiffemblable que la fomme

totale de la vie des patriarches, marquée dans

l’hébreu & le famaritain, eft celle qu’il faut admettre

: ces deux textes ne different que pour Heber 6c

Tharé. L’hébreu fait vivre Heber quatre cents foi-

xante-quatre ans, & le famaritain lui ôte foixante

ans : mais cette différence n’a rien d’important ; parce

qu’il ne s’agit pas de la durée de leur v ie , mais du

tems de leur naiffance. Cependant pour dire ce que

je penfe fur la vie d’Heber, le famaritain me paroît

plus correft que l’hébreu, foit parce qu’il s’accorde

avec les Septante, foit parce que la v ie de ces patriarches

va toujours en diminuant à mefure qu’ils

s’éloignent du déluge ; au lieu que fi on accorde à

Heber quatre cents foixante-quatre ans, cet ordre

de diminution fera interrompu : Heber aura plus vécu

que fon pere & plus que fon ayeul. On trouvera cette

conjeftùre affez foible ; mais il faut bien s ’en contenter

au défaut d’une plus grande preuve. Quant à.

la différence qu’il y a entre l’hébreu 6c le famaritain

fur le tems que Tharé a v écu , comme elle fait une

difficulté plus effentielle, 6c qu’elle touche à la naiffance

d’Abraham, nous l’examinerons plus au long.

Au refte ilréfulte de ce qui précédé, que des trois

textes le famaritain eft le plus correél, relati vement

• à l’endroit de la chronologie que nous venons d’examiner

; il ne fe trouve fautif que fur le tems où Nacor

engendra Tharé : là le centenaire a été omis.

Il rie nous refte plus qu’à examiner le tems de la

naiffance d’Abraham, & celui de la mort de Tharé.

Quoique Jofephe & tous les textes s’accordent à mettre

la naiffance d’Abraham à la foixante-dixieme année

de l’âge de Tharé * cela n’a pas empêché plufieurs

chroriologiftes de la reculer jufqu’à la cent

trentième : & voici leurs raifons.

Selon la Genefe, diferit-ils, Abraham eft forti de

Haran à l’âge de foixante-quinze ans ; & félon faint

Etienne, chap. vij. des aâes des apôtres, il n’en eft

forti qu’âprès la mort de fori pere. Mais Tharé ayant

vécu deux cents cinq ans, Corinne nous l’apprennent

l’hébreu & les Septante, il faut qu’Abraham ne foit

venu au monde que l’an cent trente de Tharé ; car

fi l’on ôte 75 de 205, refte 130.

Quand on leur objette qu’il eft dit dans la Genefe

qu’Abraham naquit à la fixan te & dixième année