74* C O M

d quoiqu’établies & protégées par l’état, font per-

» dre à la nation une branche de fon commerce.

>» 3°. Qu’on peut étendre avec fuccès notre com-

» merce dans toute la Chrétienté, fans établir de

» compagnies.

» 4°. Que nous avons plus déchu, ou li l’on veut,

» que nous avons fait moins de progrès dans les bran-

» ches confiées à des compagnies limitées, que dans

» celles où tous les fujets de S. M. indifféremment

» ont eu la liberté du négoce,

» On fait contre cette liberté diverfes objections,

» auxquelles il eft facile de répondre.

Première objection. » Si tous ceux qui veulent faire

» un commerce en ont la liberté, il arrivera que de

» jeunes gens, des détaillans, 6c d’autres voudront

» s’ériger en marchands ; leur inexpérience caufera

» leur ruine & portera préjudice au commerce, par-

» ce qu’ils achèteront cher ici pour vendre à bon

» marché dans l’étranger ; ou bien ils achèteront à

» haut prix les denrées étrangères, pour les reven-,

» dre à leur perte.

» A cela je réponds, que c’eft une affaire perfon-

» nelle, chacun doit être fon propre tuteur. Ces per-

» fonnes, après tout, ne feront dans les branches de

>> commerce qui font aujourd’hui en compagnies, que

» ce qu’elles ont fait dans celles qui font ouvertes à

» tous les fujets. Les foins des légiflateurs embraf-

» fent la totalité du peuple, & ne s’étendent pas aux

» affaires domeftiques. Si ce qu’on allégué fe trouve

,, v rai, que nos marchandifes fe vendront au-dehors

» à bon marché, & que les denrées étrangères feront

» données ici à bas prix, j’y vois deux grands avanie

tages pour la nation.

II. objection. » Si la liberté eft établie, les bou-

» tiquiers ou détaillans qui revendent les denrées

» que nous importent en retour les compagnies , au-

» ront un tel avantage dans ces commerces fur les

» marchands, qu’ils s’empareront de toutes les affai-

» res.

» Nous ne voyons rien de pareil en Hollande, ni

» dans nos commerces libres ; tels que celui de Fran-

» ce , de Portugal, d’Efpagne, d’Italie, 6c de toutes

» nos colonies : de plus, cela ne peut arriver. Un

» bon détail exige des capitaux fouvent confidéra-

» b lés, 6c il eft d’une grande fujétion ; le commerce

„ en gros de fon côté révendique les mêmes foins :

» ainfi il eft très-difficile qu’un homme ait tout-à-la-

» fois affez de tems 6c d’argent pour luivre égale- ;

» ment ces deux objets. De plufieurs centaines de

» détaillans qu’on a vû entreprendre le commerce

» étranger, il en eft très-peu qui au bout de deux ou

» trois ans d’expérience, n’ayent renoncé à l’une de

„ ces occupations pour s’adonner entièrement à l’au-

» tre. Quoi qu’il en foit, cette confidération eft peu

„ touchante pour la nation, dont l’intérêt général

» eft d’acheter à bon marché, quel que foit le nom

» ou la qualité du vendeur, foit gentilhomme, négo-

» ciant ou détaillant.

II I . objection. » Si les boutiquiers ou autres gens

» ignorans dans le commerce étranger, le peuvent

» faire librement, ils négligeront l’exportation de

» nos productions, & feront entrer au contraire des

» marchandifes étrangères, qu’ils payeront en ar-

» gent ou en lettres de change ; ce qui lèra une perte

» évidente pour la nation.

» Il eft clair que ces perfonnes ont comme toutes

» les autres, leur intérêt perfonnel pour première

*» loi ; fi elles trouvent de l’avantage à exporter nos

» productions, elles le feront ; s’il leur convient

» mieux de remettre de l ’argent ou des lettres de

» change à l’étranger, elles n’y manqueront pas :

» dans toutes ces chofes, les négocians ne fuivront

i> point d’autres principes.

IK. objection. » Si le commerce eft libre, que ga-

C O M

» gnera-t on par l’engagement de fept années de fer-

» v ices, & par les lommes que les parens payent ?

» un marchand pour mettre leurs enfans en appren-

» tiffage ? quels font ceux qui prendront un tel parti à

» Le fervice de fept années, 6c l’argent que don-

» nent les apprentis, n’ont pour objet que l’inftruc-

»tion de la jeuneffe qui veut apprendre l’art ou la

» fcience du commerce, & non pas l’acquifition d’un

» monopole ruineux pour la patrie. Cela eft fi v rai,

» qu’on contraûe ces engagemens avec des négo-

» dans qui ne font incorporés dans aucune commu-

» nauté ou compagnie; 6c parmi ceux qui y font in-

» corporés, il en eft auxquels on ne voudroit pour

»rien au monde confier des apprentis; parce que

» c’eft la condition- du maître que l’on recherche >

» fuivant fa capacité, fa probité , le nombre, & la

» nature des affaires qu’il fait, fa bonne ou fa mau-

» vaife conduite, tant perfonnelle que dans fon do-

» meftique.

V. objection. » Si le commerce eft rendu libre, ne

» fera-ce pas une injuftice manifefte à l’égard des

y, compagnies de négocians,-qui par eux-mêmes ou

» par leurs prédéceffeurs ont dépenfé de grandes

» fommes pour obtenir des privilèges au-dehors,

» comme font la compagnie de Turquie 6c celle de

» Hambourg ?

» Je n’ai jamais entendu dire qu’aucune compa-

» gnie fans réunion de capitaux, ait débourfé d’ar-

» gent pour obtenir fes privilèges, qu’elle ait con-

» llruit des fortereffes, ou-fait la guerre à fes dépens.

» Je fai bien que la compagnie de Turquie entretient

» à fes frais un ambaffadeur & deux confuls ; que de

» tems en tems elle eft obligée de faire des préfens

»au grand-feigneur, ou à fes principaux officiers ;

» que la compagnie de Hambourg eft également te-

» nue à l’entretien de fon miniftre ou député dans

» cette ville: auffi je penfe qu’il feroit injufte que des

» particuliers euffent la liberté d’entreprendre ces

» négoces, fans être foûmis à leur quote part des

» charges des compagnies refpe&ives. Mais je ne con-

» çois point par quelle raifon un fujet feroit privé de

» ces mêmes négoces, en fe foumettant aux régle-

» mens 6c aux dépenles communes des compagnies >

» ni pourquoi fon affociation devroit lui coûter fort

»cher.

Sixième objection. » Si l’entrée des compagnies eft

» libre, elles fe rempliront de boutiquiers à un tel

» point, qu’ils auront la pluralité des fuffrages dans

» les affemblées : par ce moyen les places de direc-

» teurs 6c d’afîiftans feront occupées par des perfon-

» nés incapables, au préjudice des affaires commu-

» nés.

» Si ceux qui font cette objeftion font négocians

» ils favent combien peu elle eft fondée : car c’eft

» beaucoup fi une vingtaine de détaillans entrent

» dans une année dans une affociation ; & ce nom-

» bre n’aura pas d’influence dans les élevions. S’il

» s’en préfente un plus grand nombre, c’eft un bon-

» heur pour la nation, 6c ce n’eft point un mal pour

» les compagnies ; car l’intérêt eft l’appât commun de

» tous les hommes ; & ce même intérêt commun fait

» defirer à tous ceux qui s’engagent dans un corn-

» merce , de le voir réglé & gouverné par des gens

» fages & expérimentés. Les voeux fe réuniront toû-

» jours pour cet objet ; 6c la compagnie des Indes en

» fournit la preuve , depuis que tout anglois a pu

» y entrer en achetant une â â ion , & en payant cinq

» livres pour fon affociation. Les contradicteurs fur

» cette matière ont dû fe convaincre que la compa-

» gnie a été appuyée fur de meilleurs fondemens

» 6c mieux gouvernée infiniment que dans les tems

» où l’affociation coûtoit cinquante livres fterlings.

» Le fuccès a juftifié cet arrangement, puifque la

» nouvelle compagnie étayée par des principes plus

C O M

» profitables, a triplé fon capital ; tandis que I’an-

» cienne plus limitée, a déchû continuellement, &

» enfin s’eft enfevelie fous fes ruines, quoique eom-

» mencée avec plus de fuccès ».

Ce qui regarde les diverfes compagnies de l’Europe

, eft renvoyé au commerce de chaque état. Cet

article eft de M. V. D . F.

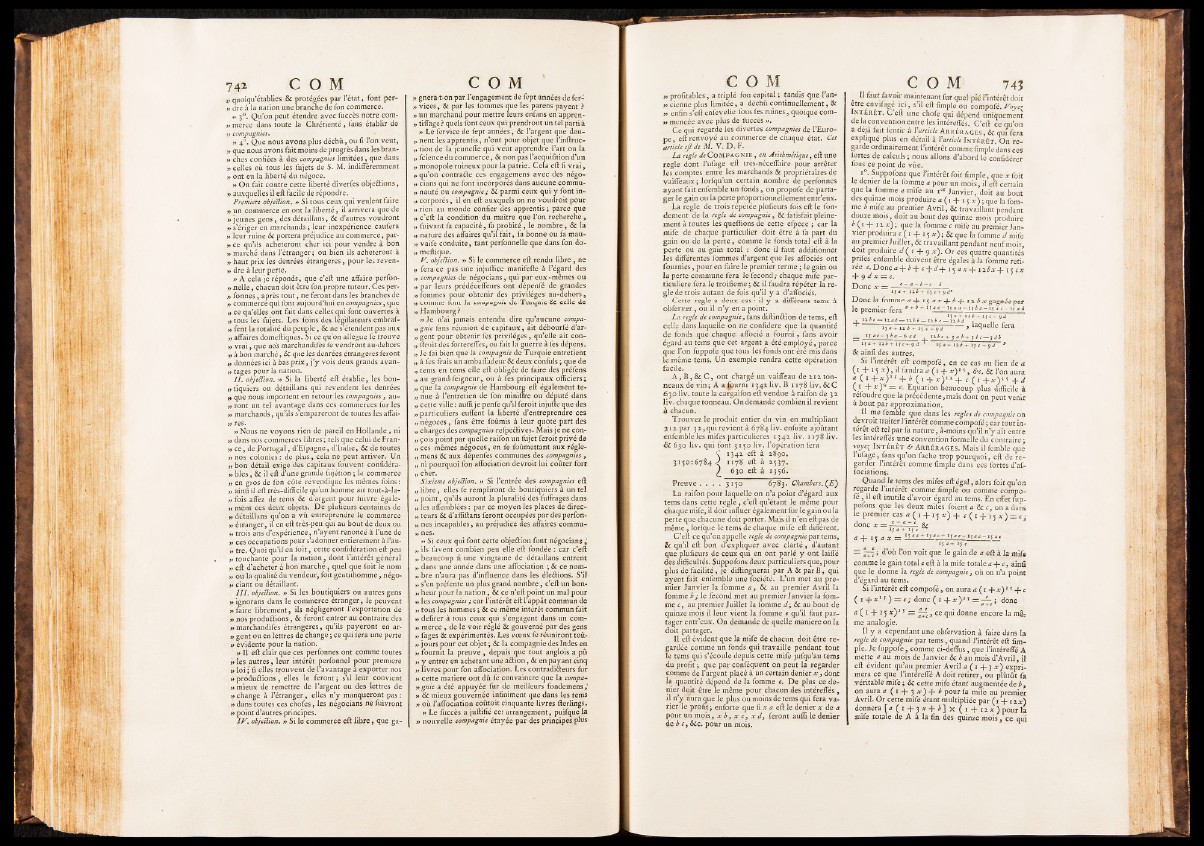

La réglé de C om pagn ie , en Arithmétique, eft une

réglé dont l’ufage eft très-néceffaire pour arrêter

les comptes entre les marchands & propriétaires de

vaiffeaux ; lorfqu’un certain nombre de perfonnes

ayant fait enfemble un fonds, on propofe de partager

le gain ou la perte proportionnellement entr’eux,

La réglé de trois répétée plufieurs fois eft le fondement

de la réglé de compagnie, 6c fatisfait pleinement

à toutes les queftions de cette efpece ; car la

mife de chaque particulier doit être à fa part du

gain ou de la perte, comme le fonds total eft à la

perte ou au gain total : donc il faut additionner

les différentes fommes d’argent que les affociés ont

fournies, pour en faire le premier terme ; le gain ou

la perte commune fera le fécond,* chaque mife particulière

fera le troifieme ; 6c il faudra répéter la réglé

de trois autant de fois qu’il y a d’affociés.

Cette réglé a deux cas : il y a différens tems à

obferver, ou il n’y en a point.

La réglé de compagnie, fans diftinCtion de tems, eft

celle dans laquelle on ne confidere que la quantité

de fonds que chaque affocié a fourni, fans avoir

égard au tems que cet argent a été employé, parce

que l’on fuppofe que tous les fonds ont été mis dans

le même tems. Un exemple rendra cette opération

facile.

A , B , & C , ont chargé un vaiffeau de z i z tonneaux

de v in; A a fourni 134Z liv. B 1178 liv. & C

6 ro liv. toute la cargaifon eft vendue à raifon de 31

liv. chaque tonneau. On demande combien il revient

à chacun.

Trouvez le produit entier du vin en multipliant

3.1 z par 3 z , qui revient à 6784 liv. enfuite ajoûtant

enfemble les mifes particulières 134Z liv. 1178 liv.

& 630 liv. qui font 3150 liv. l’opération fera

C 134Z eft à z8po.

3150:6784 1178 eft à Z537.

/ 630 eft à 1356.

Preuve. . . . 3150 6783. Chambers.{E)

La raifon pour laquelle on n’a point d’égard aux

tems dans cette rég lé, c’eft qu’étant le même pour

chaque mife, il doit influer également fur le gain ou la

perte que-çhacune doit porter. Mais il n’en eft pas de

même, lorlque le tems de chaque mife eft différent.

C ’eft ce qu’on appelle réglé de compagnie par tems,

& qu’il eft bon d’expliquer avec clarté, d’autant

que plufieurs de ceux qui en ont parlé y ont laiffé

des difficultés. Suppofons deux particuliers que, pour

plus de facilité, je diftinguerai par A & par B , qui

ayent fait enfemble une fociété. L’un met au premier

Janvier la fomme a , 6c au premier Avril la

fomme b ; le fécond met au premier Janvier la fomme

c, au premier Juillet la fomme d; 6c au bout de

quinze mois il leur vient la fomme e qu’il faut partager

entr’eux. On demande de quelle maniéré on la

doit partager.

Il eft évident que la mife de chacun doit être regardée

comme un fonds qui travaille pendant tout

le tems qui s’écoule depuis cette mife jufqu’au tems

du profit ; que par çonféquent on peut la regarder

comme de l’argent placé à un certain denier x , dont

la quantité dépend de la fomme e. De plus ce denier

dpjt être le même pour chacun des intéreffés,

il n’y aura que le plus ou moins de tems qui fera varier

ie profit; enforte que fi x a eft ie denier x de a

pour un mois, x b3 x c , x d3 feront auffi le denier

4e b Cy & c , pour un mois.

C O M 743

| P favoir maintenant fur quel pié l’intérêt doit

etre envifage ic i, s’il eft fimple ou compofé. Poye^

In t érê t. C ’eft une chofe qui dépend uniquement

^ convention entre les intéreffés. C ’eft ce qu’on

a déjà fait fentir à l’article A rrérages, & qui fera

expliqué plus en détail à Yarticle Intérê t. On regarde

ordinairement l ’intérêt comme fimple dans ces

fortes de calculs ; nous allons d’abord le confidérer

fous ce point de vûe.

■ 1°. Suppofons que Kntérêt foit fimple, que * foit

le denier de la fomme a pour un mois, il eft certain

que la fomme «z mife au i er Janvier, doit au bout

des quinze mois produire « (1 + 15 x ) ; que la fomme

b mife au premier Avril, & travaillant pendant

douze mois., doit au bout des quinze mois produire

b (1 4- i z x ) ; que la fomme c mife au premier Janvier

produira c ( 1 + 15 x') ; 6c que la fomme d mife

au premier Juillet, 6c travaillant pendant neuf mois,

doit produire d ( 1 4- 9 x'). Or ces quatre quantités

prifes enfemble doivent être égales à la fomme retirée

e. Donc a-\-b-\~ c-\-d-{- 15 ax-\- ixbx-\- 15c:*:

+ 9 d x = e.

Donc * = - <Ç_

Donc la fomme a- f- i ^ a x r j - b - f - n b x gagnée par

le premier fera a + b+ a e - is * * - 1; b a - 1; a c - i f „ a

e — 1 xab — 1:

- , laquelle fera

___ I f a e - 3 b a - 6 ad 12 b e + 3 a b + 3 bc — 3 dl

I J a + 1 2 6 + I J C + 9 d 15 a-t- 12 b ■+■ i j c + ç) d 9

& ainfi des autres.

Si l’intérêt eft compofé, en ce cas au lieu de a

U ,+ > 5 *) ., ilfaudra a ( i + & l’on aura

a, + d

VIr'*'*r)9 = e• Equation beaucoup plus difficile à

refoudre que la précédente,mais dont on peut venir

a bout par approximation.

Il me femble que dans les réglés de compagnie on

devroit traiter l ’intérêt comme compofé ; car tout interet

eft tel par fa nature, à-moins qu’il n’y ait entre

les intéreffés une convention formelle du contraire ;

voyei In t érê t & A rrérages. Mais il femble que

1 ufage, fans qu’on fâche trop pourquoi, eft de regarder

l’interet comme fimple dans ces fortes d’af-

fociation$.

Quand le tems des mifes eft égal, alors foit qu’on

regarde l ’intérêt comme fimple ou comme compofé

, il eft inutile d’avoir égard au tems. En effet fup-

pofons que les deux mifes foient a 6c c, on a dans

le premier cas a ( i + 15 x ) + c ( 1 + 1 5 x') - e j

donc x = Yj'a+ 1 5 &

a -4- iç a x = 1 JJac+ Il ae a*

Imsmiaam

= — ^ d’où l’on voit que le gain de a eft à la mife

comme le gain total c eft à la mife totale a -f- c, ainfi

que le donne la regle de compagnie, où on n’a point

d’égard au tems.

Si l’intérêt eft compofé, on aura a ( 1 - f x ) 1 1 4- c

( i + x 1J ) == e ; donc ( 1 - f x ) 1J = A~e ; donc

<* ( 1 + 15 * ) 1 * ?= , ce qui donne ençore la mê;

me analogie.

Il y a cependant une obfervation à faire dans la

réglé de, compagnie par tems, quand l’intérêt eft fimple.

Je fuppofe , comme ci-deffus, que l’intéreffé A

mette a au mois de Janvier & b au mois d’Avril, il

eft évident qu’au premier Avril a ( 1 -f- 3 x') exprimera

ce que l’intereffé A doit retirer, ou plûtôt fa

véritable mife ; 6c cette mife étant augmentée de b ,

on aura a ( 1 4 - 3 * ) + * pour la mife au premier

Avril. O r cette mife étant multipliée par (1 + i z * )

donnera [<* ( i + 3 * -M ] X ( i - f i z * ) pour la

mife totale de A à la fin des quinze mois, ce qui