pellant compreffion tout ce qui fe fait par l’application

d’une force extérieure. Voye^ Compression.

L’air fe condenfe aifément, foit par le froid , foit

artificiellement; pour l’eau, elle ne fe condenfe jamais

; & elle pénétré les corps les plus folides , 1 or

même , plutôt que de rien perdre de fon volume.

Eau.

On trouva à l’obfervatoire pendant le grand froid

de l’année 1670, que les corps les plus durs, jusqu'aux

métaux , au v e r re , & au marbre meme ,

etoient fenfiblement condenfés par le froid, & qu’ils

étoient devenus plus durs & plus caffans qu’aupara-

vant ; ce qui dura jufqu’au dégel, qu’ils reprirent

leur premier état.

L’eau eft le feul fluide qui paroiffe fe dilater par

le froid ; tellement que lorfqu’elle eft gelée, elle oc-

cupe plus de place qu’elle n’en occupoit auparavant :

mais on doit attribuer cet effet plutôt à l’introduction

de quelque matière étrangère, comme des particules

de l’air environnant, qu’à aucune raréfaâion

particulière de l’eau caufée par le froid. V?ye{ Froid

& C ongélation.

Si on fait entrer beaucoup d’air dans un vafe fermé

, ce vafe deviendra plus pefant ; & fi enfuite on

laiffe échapper l’air, il fortira avec beaucoup de violence

, &: le vafe reprendra fa première pefanteur.

Or il fuit de cette expérience, i° . que l’air étoit réduit

à un moindre volume que celui qu’il occupe ordinairement

, & qu’il eft par confequent comprefli-

ble. Pour la roefure de fa compreflion, voye^ C ompression

& Air.

2°. Qu’il eft forti autant d’air qu’il en étoit entré ,

ce que prouve le rétabliffement de la pefanteür du

vafe ; donc l’air comprimé fe reftitue dans fon premier

é ta t, fi la force comprimante eft ôtée, & eon-

féquemment il eft élaftique. Voye% Elasticité.

3°. Que puifque le poids du vafe eft augmenté

par l’air in jeâ é, l’air eft par conféquent pefant, &

qu’il preffe perpendiculairement à l’horifon les corps

environnans, félon les lois de la gravité. V Grav

it é .

40. Que c’eft un figne certain de la compreflion

de l’air quand en ouvrant l’orifice d’un vaiffeau, on

obferve qu’il en fort de l’air.

L/àir condenfe produit des effets direâement op-

pofés à ceux de l’air raréfié. Les oifeaux y paroif-

fent plus gais & plus vivans que dans l’air ordinaire,

&c. Chambers. (O )

CONDIGNITÉ, f. f. ( Théologie.) mérite de condignité

, ou , comme s’expriment les fcholaftiques ,

mérite de condigno. C ’eft le mérite auquel D ie u , en

vertu de fa promeffe & 'de la proportion des bonnes

oeuvres avec fa grâce, doit une récompenfe à titre

de juftice. Cette condignité exige des conditions de

la part de l’homme , de la part de l’a â e méritoire,

& de la part de Dieu. De la part de l’homme, les

conditions font, i° . qu’il foit jufte ; 20. qu’il foit encore

dans là v o ie , c’eft-à-dire fur la terre. L’aâe

méritoire doit être libre, moralement b on, furnatu-

rel dans fon principe, c’eft-à-dire fait par le mouvement

de la grâce, & rapporté à Dieu. Enfin de la

part de D ieu , il faut qu’il y ait une promeffe ou obligation

de rçcompenfer. De ces principes, les Théologiens

concluent que l’homme ne peut mériter de

condigno , ni la première grâce fanâifiante, ni le don

de la persévérance, mais que les juftes peuvent mériter

la v ie éternelle d’un mérite de condignité. V?ye{

Grâce,M érite, &c. (G)

CONDINSKI ou ÇONDORA, (Géog. mod.) province

à l’orient de la Ruflie avec titre de duché. Elle

eft remplie de forêts & de montagnes ; les habitans

font idolâtres,& payent au czar un tribut en fourrures

&c pelleteries.

CONDIT, f. m. {Pharmacie,} on entend par condit,

en Pharmacie, la même chofe que l’on entend

en général par le mot de confiture.

Les Apothicaires confifoient autrefois un grand

nombre de racines, d’écorces, de fruits, &c. qu’ils

renfermoient fous la dénomination de condit, tant

pour les ufages de la Medecine, que pour les délices

de la bouche.

Mais à préfent à peine trouve-t-on deux ou trois

condits dans les boutiques des Apothicaires ; ils ne

gardent guere fous cette forme que la racine tferin-

giurn, celle de fatyrium, & celle de gingembre, qu’ils

reçoivent toute confite des Indes. Voye^ la maniéré

de confire l’une ou l’autre des deux premières racines.

Prenez des racines de fatyrium ou â’eringium bien

nettoyées & bien mondées, une livre, par exemple ;

faites-les bouillir jufqu’à ce qu’elles Soient bien ramollies

dans une fuffilante quantité d’eau commune,

après quoi vous les retirerez de l’eau & les égoutterez

bien. Vous ferez cuire dans l’eau de la décoâion

une livre & demie de fucre , que vous clarifierez

avec le blanc d’oeuf , après quoi vous y ajouterez

vos racines, & ferez bouillir le tout enfemble jufqu’à

ce que le firop ait une confiftance fort épaiffe ;

vous yerferez le tout, racines & firop, dans un pot,

que vous ne fermerez qu’après un refroidiffement

parfait.

Les conferves, qu’on pourroit ranger fous le nom

générique de condit, different de l’efpece de confiture

que nous venons de décrire, par le manuel de leur

préparation. Voye1 C onserve, {b )

* CONDITEUR, (Mytk. ) conditor ; dieu champêtre

qui veilloit après les moiffons à la récolte des

grains, ainfi que fon nom l’annonce. On appelloit

aufli conditor le chef des faâions du cirque. Voyez

Cirque.

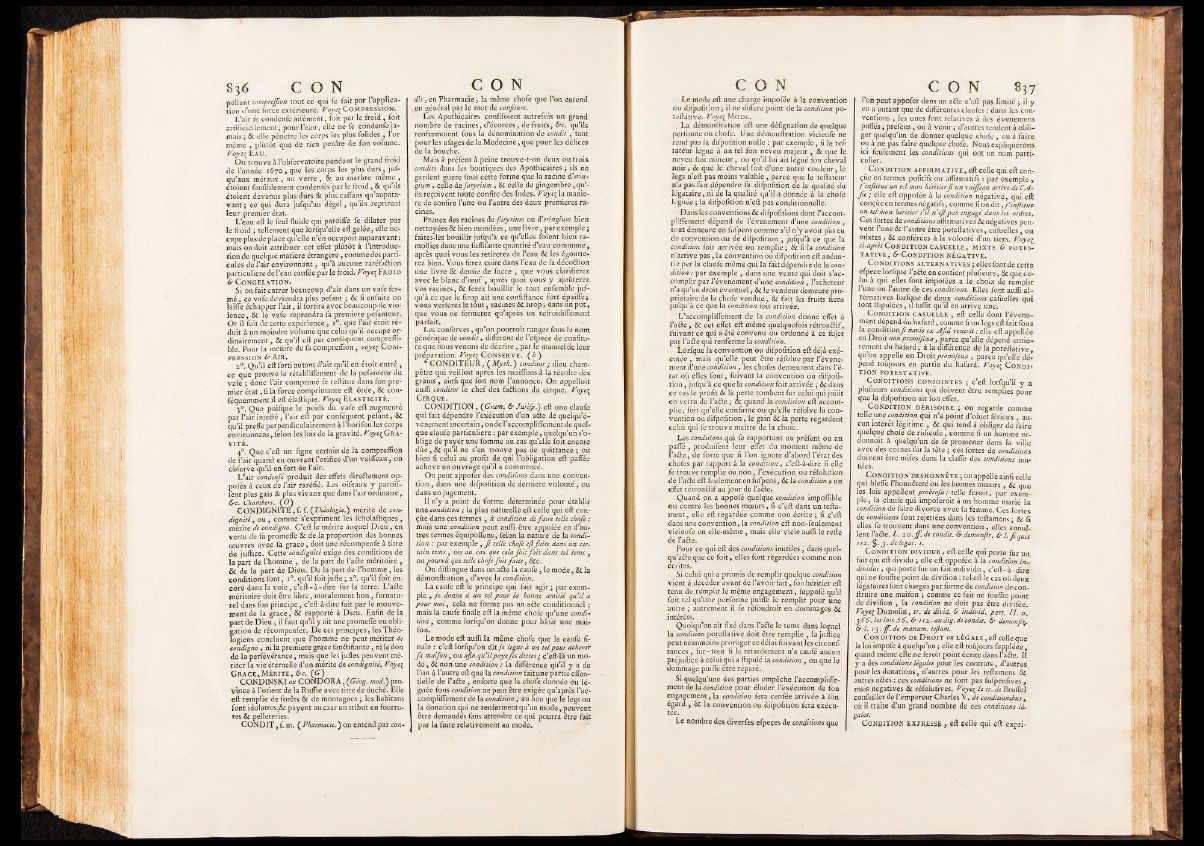

CONDITION, (Gram. & Jurifp.) eft une claufe

qui fait dépendre l’exécution d’un a été de quelqu’é-

venement incertain, ou de l’accompliffement de quelque

claufe particulière : par exemple, quelqu’un s’oblige

de payer une fomme au cas qu’elle foit encore

due, & qu’il ne s’en trouve pas de quittance ; ou

bien fi celui au profit de qui l’obligation eft paffée

achevé un ouvrage qu’il a commencé.

On peut appofer des conditions dans une convention

, dans une difpofition de dernière volonté, ou

dans un jugement.

Il n’y a point de •tforme déterminée pour établir

une condition ; la plus naturelle eft celle qui eft conçue

dans ces termes , à condition de faire telle chofe ;

mais une condition peut aufli être appofée en d’autres

termes équipollens, félon la nature de la condition

: par exemple, f i telle chofe efi faite dans un certain

tems , ou au cas que cela foit fait dans tel tems ,

ou pourvu que telle chofe foit faite, &c.

On diftingue dans un aâe la caufe, le mode, & la

démonftration, d’avec la condition.

La caufe eft le principe qui fait agir ; par exemple

, je donne à un tel pour la bonne, amitié qu'il a

pour moi, cela ne forme pas un a été conditionnel ;

mais la caufe finale eft la même chofe qu’une condition

, comme lorfqu’on donne pour bâtir une mai?

fon. Le mode eft aufli la même chofe que la caufe finale

: c’eft lorfqu’on dit je légué à un tel pour achever

fa maifon, ou afin qu'il payefesdettes ; c’eft-là un mode

, & non une condition : la différence qu’il y a dé

l’un à l’autre eft que la condition fait une partie effen-

tielle de l’aéte , enforte que la chofe donnée ou léguée

fous condition ne peut être exigée qu’après l’ac-

compliffement de la condition ; au lieu que le legs ou

la donation qui ne renferment qu’un mode, peuvent

être demandés fans attendre ce qui pourra être fait

par la fuite relativement au mode.

Le mode eft une charge impofée à la convention

ou difpofition ; il ne différé point de la condition po-

teftative. Voye^ Mode.

La démonftration eft une défignation de quelque

perfonne ou chofe. Une démonftration vicieufe ne

rend pas la difpofition nulle : par exemple, fi le tef-

tateur légué à un tel fon neveu majeur , & que le

neveu foit mineur, ou qu’il lui ait légué fon cheval

noir > & que le cheval foit d’une autre couleur, le

legs n’eft pas moins valable , parce que le teftateur

n’a pas fait dépendre fa difpofition de la qualité du

légataire, ni de la qualité qu’il a donnée à la chofe

léguée ; la difpofition n’eft pas conditionnelle.

Dans les conventions & difpofitions dont l’accom-

pîiffement dépend de l’évenement d’une condition ,

tout demeure eh fufpens comme s’il n’y avoit pas eu

de convention ou de difpofition , jufqu’à ce que la

condition foit arrivée ou remplie ; & fi la condition

n’arrive pas, la convention ou difpofition eft anéantie

per la claufe même qui la fait dépendre de la condition

: par exemple , dans une vente qui doit s’accomplir

par l’évenement d’une condition, l’acheteur

n’a qu’un droit éventuel-, & le vendeur demeure propriétaire

de la chofe vendue, & fait les fruits liens

jufqu’à ce que la condition foit arrivée.

L ’accompliffement de la condition donne effet à

l’a â e , & cet effet eft même quelquefois rétroaâif,

fuivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce fujer

par l’aâe qui renferme la condition.

Lorfque la convention ou difpofition eft déjà exécutée

, mais qu’elle peut être réfolue par l’évenement

d’une condition, les chofes demeurent dans l’état

ôii elles font, fuivant la convention ou difpofition

, jufqu’à ce que la condition foit arrivée ; & dans

ce cas le profit & la perte tombent fur celui qui joiiit

en vertu de l’aâe ; & quand la condition eft accomplie,

foit qu’elle confirme ou qu’elle réfolve la convention

ou difpofition, le gain & la perte regardent

celui qüi fe trouve maître de la choie.

Les conditions qui fe rapportent au préfent ou au

paffé , produifent leur effet du moment même de

l ’a â e , de forte que fi l’on ignore d’abord l’état 'des

chofes par rapport à la condition, c’eft-à-dire fi elle

fe trouve remplie ou non, l’exécution ou réfolution

de l’aâe eft feulement en fufpens, & la condition a un

effet rétroaâif au jour de l’aâe.

Quand on a appofé quelque condition impoflible

ou contre les bonnes moeurs, fi c’eft dans un tefta-

ment, elle eft regardée comme non écrite ; fi c’eft

dans une convention, la condition eft non-feulement

vicieufe en elle-même, mais elle vicie aufli le refte

de l’aâe.

Pour ce qui eft des conditions inutiles, dans quel-

qu’aâe que ce foit, elles font regardées comme non |

écrites.

Si celui qui a promis de remplir quelque condition

vient à décéder avant de l’avoir fait, fon héritier eft

tenu de remplir le même engagement, fuppofé qu’il

foit tel qu’une perfonne puiffe le remplir pour une

autre ; autrement il fe réfoudroit en dommages &

intérêts.

Quoiqu’on ait fixé dans l’aâe le tems dans lequel

la condition poteftative doit être remplie , la juftice

peut néanmoins proroger ce délai fuivant les circonf-

tances , fur-tout fi le retardement n’a caufé aucun

préjudice à celui qui a ftipulé la condition, ou que le

dommage puiffe être réparé.

Si quelqu’une des parties empêche l’accompliffement

de la condition pour éluder l’exécution de fon

engagement, la condition fera cenfée arrivée à fon

egard , & la convention ou difpofition fera exécutée

.L

e nombre des diverfes efpeces de conditions que

l’on peut appofer dans un aâe n’eft pas limité ; il y

en a autant que de différentes claufes : dans les conventions

, les unes font relatives à des évenemens

paffés, préfens, ou à venir ; d’autres tendent à obliger

quelqu’un de donner quelque chofe , ou à faire

ou à ne pas faire quelque choie. Nous expliquerons

ici feulement les conditions qui ont un nom particulier.

a C o nd ition a f f irm a t iv e , eft celle qui eft conçue

en termes pofitifs ou affirmatifs : par exemple ,

) infiitue un tel mon héritierfi un vaiffeau arrive de l'A -

fie ; elle eft oppofée à la condition négative, qui eft

conçue en termes négatifs, comme fi on d i t infiitue

un tel mon héritier s'il n efi pas engagé dans les ordres.

Ces fortes de conditions affirmatives & négatives peuvent

l’une & l’autre être poteftatives, cafuelles, ou

mixtes, & conférées à la volonté d’un tiers. Voyez

ci-après C o nd ition CASUELLE, MIXTE & POTESTATIVE,

& C o nd ition n é g a t iv e .

C o n d i t i o n s a l t e r n a t i v e s ; elles font de cette

efpece lorfque l’aâe en contient plufieurs, & que celui

à qui elles font impofées a le choix de remplir

l’une ou l’autre de ces conditions. Elles font aufli alternatives

lorfque de deux conditions cafuelles qui

font ftipulées, il fuffit qu’il en arrive une.

C o n d i t i o n c a s u e l l e , eft celle dont l’évenement

dépend du hafard, comme fi un legs eft fait fous

la conditionf i navis ex Afiâ venerit : elle eft appellée

en D roit non promifeua , parce qu’elle dépend entièrement

du hafard; à la différence de la poteftative,

qu’on appelle en Droit promifeua , parce qu’elle dépend

toûjours en partie du hafard. Voye{ C o n d i t

i o n p o t e s t a t i v e .

C o n d i t i o n s c o n j o i n t e s ; c’eft lorfqu’il y a

plufieurs conditions qui doivent être remplies pour

que la difpofition ait fon effet.

C o n d it ion d ér iso ir e .; on regarde comme

telle une condition qui n’a point d’objet férieux aucun

intérêt légitime , & qui tend à obliger de faire

quelque chofe de ridicule, comme fi un homme or-

donnoit à quelqu’un de fe promener dans la ville

avec des cornes fur la tête ; ces fortes de conditions

doivent être mifes dans la claffe des conditions inutiles.

C o nd ition déshonnête ; on appelle ainfi celle

qui bleffe l’honnêteté ou les bonnes moeurs , & que

les lois appellent probrofa : telle feroit, par exemple

, la claufe qui impoferoit à un homme marié la

condition de faire divorce avec fa femme. Ces fortes

de conditions font rejettées dans les teftamens • & fi

elles fe trouvent dans une convention , elles annul-

lent l’aâe. L. zo .ff. de condit. & demonfir. & l.fiquis

u z . § . 3 . de légat. 1.

C ondition dividue , eft celle qui porte fur un

fait qui eft dividu ; elle eft oppofée à la condition in-

dividue, qui porte fur un fait individu, c’eft-à-dire

qui ne fouffre point de divifion : tel eft le cas où deux

légataires font chargés par forme de condition de con-

ftruire une maifon ; comme ce fait ne fouffre point

de divifion , la 'condition né doit pas être divifée.

Voye^ Dumolin, tr. de divid. & individ. part. II. n.

$8 6. les lois 56. & n z . au dig. de condit. & demonfir^

& l. 13. ff. de manum. tefiam.

C o n d it ion de D ro it ou l é g a l e , eft celle que

la loi impofe à quelqu’un ; elle eft toûjours fuppléée ,

quand même elle ne feroit point écrite dans l’aâe. Il

y a des conditions légales pour les contrats, ^d’autres

pour les donations, -d’autres pour les teftamens &

autres aâes : ces conditions ne font pas fufpenfives ,

mais négatives & réfolutives. Voye^ le tr. de Bruffel

confeiller de l’empereur Charles V . de conditionïbus,

où il traite d’un grand nombre de ces conditions IL

gales.

C ondition expresse , eft celle qui eft expri