xvj Errata pour lés deux premiers Volumes*

Vauvenargues qui a pour titre, Introduction à la con-

noijfance de l'efprit humain. Paris 1746, avec approbation

8c privilège du Roi. Le paflage dont il s’agit

fe trouve mot pour mot dans ce livre à la page 60 ;

le journalise de Trévoux qui a rendu un compte

très-détaillé du livre de M. de Vauvenargues en Janvier

1747, dit que l'auteur honore p a r -T ov T la Religion

& la vertu ; ce mot par-tout fuppofe qu’il a lu

attentivement l’ouvrage. Ce même paflage lui a paru

fcandaleux dans l’Encyclopédie en Février 1752.

C ’eft bien ici qu’il étoit néceflaire que l’auteiir de

Y article A m O u R indiquât les fources où il avoit

p u i f e . ç

Article A n n u it é , après le mot parvenir, p. 4 86.

col. 1. lig. 7. ajouteç: Quand je dis qu’il n’y a point

de.méthode direélé pour réfoudre ce problème , je

parle feulement en général de tous ceux où l’inconnue

fe trouve en expofant, 8c où l’équation a plu-

fieurs termes : mais il y a des cas particuliers où on

peut en venir à bout par les logarithmes. Par exemp

le , dans ce cas on écrira ainli l’équation b =

0~/îr~) * ( b + o- — [ ^ - 1 ) ; d’où l’on tire log.

l = i°g- ? + ■ »g-— + lo g .'(if+ « - t a p i r 1] ) ;

on aura donc log. n 8c par conféquent n , dès qu’on

connoîtra u , b , -L.

Article Armee ROYALE fpng. 694. col. 1. lig. 27.

au Lieu de ordinairement, life[ quelquefois.

A la fin de Varticle A r u n d e l , ajoute[ : Thomas

Arundel maréchal d’Angleterre, a fait apporter du

Levant les marbres qu’on appelle d’Arundel, & qui

font connus de tous les favans. Ils contiennent les

principales époques de l’hiftoire des Athéniens. ,

A la fin de Tarticle A u t o r i t é , a j o u t e L’ou-

vrage anglois d’où on a prétendu que cet article

avoit été tiré, n’a jamais été ni lu , ni v û , ni con-

nu par l’auteur. Au relie il ell bon d’expliquer notre

penfee. Nous n’avons jamais prétendu que l’autorité

des princes, légitimes ne vîiït-point de E>ieu,.nous

avons feulement voulu-la dillinguer de celle des

ufurpateurs <jui enlevent la couronne aux princes

légitimes, à qui les peuples font toujours obligés

d’obéir, même dans leur d ifgrace, parce que l’autorité

des princes légitimes vient de D ieu , 8c que

celle des ufurpateurs ell un mal qu’il permet. Le ligne

que l’autorité vient de Dieu ell le confente-

ment d©6peuples, c’ell ce confentëment irrévocable

qui a alluré la couronne à Hugues Capet & à fa

pollerité. En un mot, nous n’avons prétendu dans

notre article A u t o r i t é que commenter & développer

ce paflage, tiré d’un ouvrage imprimé par

ordre de Louis X IV . & qui a pour titre, traité des

droits de la reine fur différens états de la monarchie

d Efpagne , part. I .p . 169. édit, de 166y in-12.« Que

n la loi fondamentale de l’état forme un liaifon ré-

» ciproque & éternelle entre le prince & fes defcerl-

» dans, d’une part, 8c les fujets & leurs defeend’ans,

» de l’autre, par une espece de contrat qui deRine

» le fouverain à régner & les peuples à obéir . . . .

» Engagement folennel dans lequel ils fe fontdon-

» nés les uns aux autres pour s’entr’aider mùtüèlle-

» ment ».

A l'article Ba g u e t t e DE TAMBOUR , p. \4.c0l.

2. lig. 4. au lieu de leger, life^ pefant.

A l'article Bassins à plomb ,/». 124. col. u lig.

24. lifci&t l’on alïùrera deflùs ces murs les tables de

plomb.

A l'article Ba t t e r ie ,/ȉge 149. col. a. lig, iq. au

lieu de pouces, life{ pies.

BERME ou RELAIS, (Hydraulique. ) ell une retraite

de quatre à cinq pies qu’on laiffe en-dehors

entre le pié d’une jettée ou d’un rempart, & l’ef-

carpe du folle pour recevoir la terre qui s’éboule.

Elle ne fe pratique ordinairement que dans les tou-

vrages de terre. (K )

BUSES, (Hydrauliq. ) dans une digue font com-

pofées de gros arbres de dix-huit pouces de diamètre,

coupés par tronçons, fciés fur leur largeur,

pour les creufer de cinq pouces de profondeur 8c

de dix de largeur. On rejoint ces tronçons par entailles

bien calfatées 8c goudronnées avec des che*

villes de bois ; ce qui forme un corps ou conduite

pour communiquer l’eau d’un réfervoir fupérieur

dans une éclufe, ou pour la jetter quand elle ell fu-

perflue. (A )

A L'article C a l c in a t io n ,/». 543. col. 1. lig. 4.

au lieu de blanchit : on purifie, lift1 blanchit ou purifie.

Même article, p. 544. col. 2. lig. 24. efface^ de.

Même article, lig. 40. les, liftç ces.

A Carticle CALENDRIER,/». 553; col. 2. lig. 17.'

au lieu de d’automne, lift{ de printems.

A L'article CARTÉSIANISME, p. 725. col. 2. lig.

48. au lieu de admis, lifè[ rëjëtté.

I A l ’article C AS IRRÉDUCTIBLE, lift{ xypantout

où l'imprimeur a mis zy.

A l ’article^ C a z im i , page 795. col. 1. lig.dern. au

lieu de 3 2. Hfej 16.

Nous avons averti que le diffionnaire de Trévoux

eft en grande partie copié du Furetiere;de

Bafnage. Ainfi quand nous citerons dans la fuite le

diûîonnàire de T ré vou x, c ’eft feulement parce que

le nom de celui-ci eft plus connu, & faps prétendre

faire tort à l’autre qui a été fon modèle. Plufieurs

des articles de l’Encyclopédie qu’on a prétendu être

imités ou copiés du T révoux, font eux-mêmes imites

ou copiés de Bafnage. De ce dernier nombre font

entr’autres Armoiries , Abyfmc,. (Blafon.) Avocat,

(en partie) Amiral, & c . qu’on a particulièrement

relevés. P trac impofuit Jupiter nobis duas , Sec.

E N C Y C L O P -

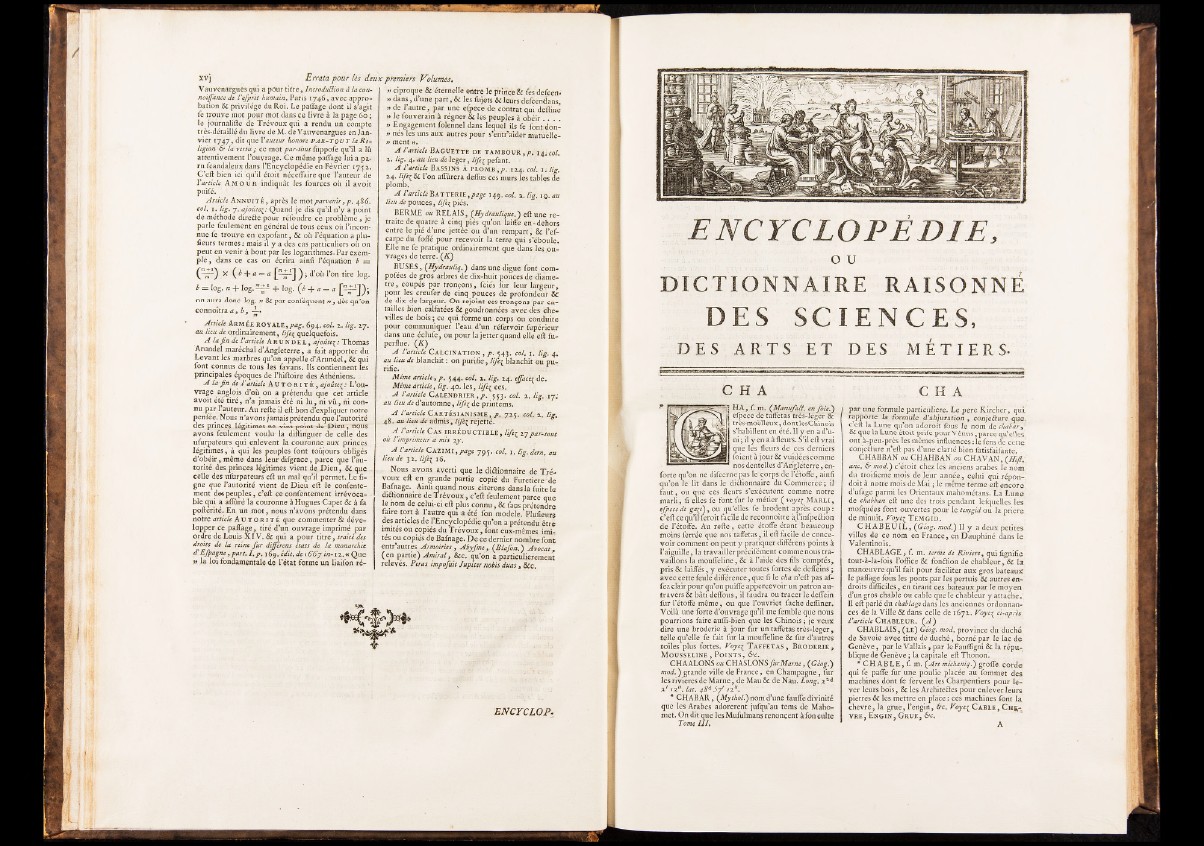

ENCYCLOPÉDIE,

O U

DIC T IONNAIR E RAI SONNÉ

DES SCIENCES,

D E S A R T S E T DE S MÉ T I E R S -

C H A

HA , f. m. ('Mdnûfact. en Joie.')

efpece de taffetas très-léger &

très-moelleux, dontlesChihois

s’habillent en été. Il y en a d’uni;

il y en a à fleurs. S’il ell vrai

que les fleurs de çês derniers

loie.nt à jour 8c vuidées!comme

nos dentelles d’Ânglëterrè, en:

forte qu’on ne difeerne pas le corps de l’éloffè, ainfi

qu’on le lit dans le dictionnaire du Commerce ; il

faut, ou que ces fleurs s’exécutent comme nôtre

marli, fi elles fe font fur le métier ( voyej Marli ,

efpece de gaçf) , ou qu’elles fe brodent après coup :

c ’ell ce qu’il feroit facile 4e reconnoître à,l’infpe£lion

de l’étoffe. Au relie , cette étoffe étant beaucoup

moins ferrée que nos taffetas, il ell facile de concevoir

comment on peut y pratiquer dilférèfis points à

l ’aiguille, la travailler précifément comme nous travaillons

la moufleline, 8c à l’aide des fils comptés,

pris & làilfés, y exécuter toutes fortes de deffeins ;

avec cette feule différence, que fi le cha n’ell pas af-

fez clair pour qu’on puilfe appercevoir un patron au-

travers & bâti deffous, il faudra ou tracer le delfein

fur l’étoffe même, ou que l’ouvrief fâchédelïïner.

Voilà une forte d’ouvrage qu’il me femblë que nous

pourrions faire aufli-bien que les Chinois ; je veux

dire une broderie à jour fur un taffetas très-leger,

telle qu’elle fe fait fur la moufleline 8c fur d’autres

toiles plus fortes. Voye^ T a f f e t a s , Br o d er ie ,

Mousseline , Point s , &c.

CHA ALONS ou CHASLONS fur Marne, (’Géog. )

mod. ) grande ville de France, en Champagne, fur

les rivières de Marne, de Mau 8c de Nau. Long. z * d

f iz " . lat. df.8dóy' i z 11.

* CHA BAR, (Mytkol. ) nom d’une fauffe divinité

que les Arabes adorèrent jufqu’au tems de Mahomet.

On dit que les Mufulmans renoncent à fon culte

Tome III.

C H A

I par une formule particulière. Le pere Kircher, qui

rapporte la formule d’abjuration , conjeélure que.

c’eft la Lune qu’on adôroit fous le nom de chabarf

ÔC que la Lune cto'it prife pour Vénus, parce qu’elles

ont àrpeu-près les mêmes influences : le fens de cette

conjefture n’ell pas d’une clarté bien fatisfaifante.

CHABBAN ou CHAHBAN ou CHAVAN, (Hift;

anc. & mod.) c’étoit chez les anciens arabes le nom

du troifieme mois de leur année , celui qui répon-.

doit à notre mois de Mai ; le même terme ell encore

d’ufage parmi les Orientaux mahométans. La Lune

de chabban ell une des trois pendant lefquelles les

mofquées font ouvertes pour le tenfgid ou la priere

de minuit. Voyer T em g id .

C H A B E U I L , (Géog. mod.) Il y a deux petites

villes de ce nom en France, en Dauphiné dans le

Valentinois.

CHABLAGE, f. m. terme de Riviere, qui lignifie

tout-à-la-fois l’office & fonélion de chableur, 8c la

manoeuvre qu’il fait pour faciliter aux gros bateaux

le paflage fous les ponts par les pertuis & autres endroits

difficiles, en tirant ces bateaux par le moyen

d’un gros chable ou cable que le chableur y attache.'

Il ell parlé du chablage dans les anciennes ordonnances

de la Ville 8c dans celle de 1672. Voye^ ci-après

l'article C hableur. (A')

CHABLAIS, ( le) Géog. mod, province du duché

de Savoie avec titre de duché, borné par le lac de

Genève, par le Vallais, par le Fauflxgni 8c la république

de Genève ; la capitale ell Thonon.

* C H A B L E , f. m. (Art méchaniq.) groflé. corde

qui fe paffe fur une poulie placée au fommet des

machines dont fe fervent les Charpentiers pour lever

leurs bois, 8c les Architeéles pour enlever leurs

pierres 8c les mettre en place : ces machines font la

chevre, la grue, l’engin, &c. Voye{ C a b l e , C hr-

v r e > En g in , Grue, &c.

A