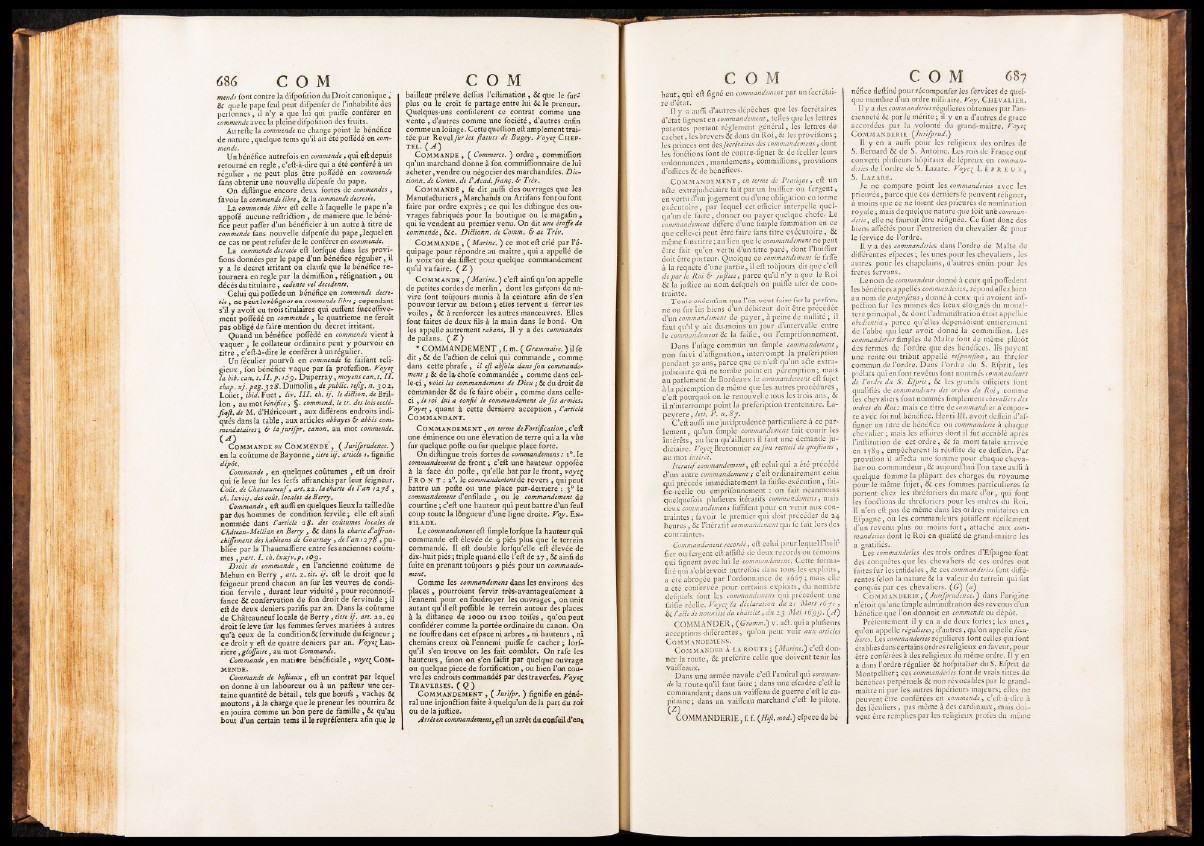

menât font contre la difpofition du Droit canonique,'

& que le pape feui peut difpenfer de l’inhabilité des

personnes, il n’y a que lui qui puiffe conférer en

commende avec la pleine difpofition des fruits.

Aurefte la commende ne change point le bénéfice

de nature, quelque tems qu’il ait été poffédé en commende.

Un bénéfice autrefois en commende, qui eft depuis

retourné en réglé, c’eft-à-dire qui a été conféré à un

régulier » ne peut plus être poffédé en commende

fans obtenir une nouvelle difpenfe du pape.

On diftingue encore deux fortes de commendes ,

fàvoir la commende libre, & la commende décrétée.

La commende libre eft celle à laquelle le pape n’a

appofé aucune reftriâion, de maniéré que le bénéfice

peut paffer d’un bénéficier à un autre à titre de

commende fans nouvelle difpenfe du pape, lequel en

ce cas ne peut refufer de le conférer en commende.

La commende décrétée eft lorfque dans les provi-

fions données par le pape d’un bénéfice régulier, il

y a le decret irritant ou claufe que le bénéfice retournera

en réglé par la démiflion, réfignation, ou

décès du titulaire, cedente vel decedente.

Celui qui poffede un bénéfice en commende décrétée

, ne peut le réfigner en commende libre ; cependant

s’il y avoit eu trois titulaires qui euffent fucceflive-

ment poffédé en commende , le quatrième ne ferait

pas obligé de faire mention du decret irritant.

Quand un bénéfice poffédé en commende vient à

vaquer , le collateur ordinaire peut y pourvoir en

titre , c’eft-à-dire le conférer à un régulier.

Unféculier pourvû en commende fe faifant religieux

, fon bénéfice vaque par fa profeffion. Voye{

la bib. can. t. II. p .ib g . Duperray, moyens can. t. II.

chap. x j. pag.328. Dumolin, de public, rejîg. n. 3 02.

Loiiet, ibid. Fuet, liv. I I I . ch. ij. le diction, de Brillon

, au mot bénéfice , § . commend. le tr. des lois ecclé-

Jiafi. de M. d’Héricourt, aux différens endroits indiqués

dans la table, aux articles abbayes & abbés com-

mendataires ; & la jurifpr. canon. au mot commende.

( ^ ) t

C ommande ou C ommende , ( Jurifprudence. )

en la coûtume de Bayonne, titre iij. article 1. fignifie

dépôt.

Commande , en quelques coutumes , eft un droit

qui fe leve fur les ferfs affranchis par leur feigneur.

Coût, de Chateauneuf 9 art. 22. la charte de Van 12 78 ,

ch. Ixviij. des coût, locales de Berry.

Commande, eft aufti en quelques lieux la taille due

par des hommes de condition fervile ; elle eft ainli

nommée dans l'article 28 • des coutumes locales de

Chdteau-Mellian en Berry , & dans la charte cVaffran-

chijfement des habitons de Gournay , de Van 1278 , publiée

par la Thaumafliere entre fes anciennes coûtu-

mes , part. I . ch. Ixxjv.p. 10g.

Droit de commande, en l’ancienne coûtume de

Mehun en Berry , art. 2. tit. ij. eft le droit que le

feigneur prend chacun an fur les veuves de condition

fervile , durant leur viduité , pour reconnoif-

fance & conservation de fon droit de fervitude ; il

eft de deux deniers parifis par an. Dans la coûtume

de Châteauneuf locale de Berry, titre ij. art. 22. ce

droit fe leve fur les femmes ferves mariées à autres

qu’à ceux de la condition & fervitude du feigneur;

ce droit y eft de quatre deniers par an. Voyt^ Lau-

riere, glojfaire, au mot Commande.

Commande, en matière bénéficiai, voyc{ Comm

e n d e .

Commande de bejliaux, eft un contrat par lequel

on donne à un labôureur ou à un pafteur une certaine

quantité de bétail, tels que boeufs , vaches &

moutons, à la charge que le preneur les nourrira &

en jouira comme un bon pere de famille, & qu’au

bout d’un certain tems il le repréfentera afin que le

bailleur prélevé deffus l’eftimation, & que le fur-

plus ou le croît fe partage entre lui & le preneur.

Quelques-uns confiderent ce contrat comme une

vente , d’autres comme une fociété, d’autres enfin

comme un loiiage. Cette queftion eft amplement traitée

par RevelJ'ur les fiatuts de Bugey. Voye{ C hept

e l . ( A )

C ommande , ( Commerce. ) ordre , commiflion

qu’un marchand donne à fon commiffionnaire de lui

acheter, vendre ou négocier des marchandifes. Die-

tionn. de Comm. de VAcad.franç. & Trév.

C ommande , fe dit auffi des ouvrages que les

Manufacturiers, Marchands ou Artifans font ou font

faire par ordre exprès ; ce qui les diftingue des ouvrages

fabriqués pour la boutique ou le magafin ,

qui le vendent au premier venu. On dit une étoffe de

commende y & c . Dicliohn. de Comm. & ae Trév.

C ommande , ( Marine. ) ce mot eft crié par l’équipage

pour répondre^aü maître , qui a appelle de

la yeùrotr-étt-ûffîet'pour quelque commandement

cpfil va faire. ( Z )

C ommande , ( Marine. ) c’eft ainli qu’on appelle

de petites cordes de merlin, dont les garçons de navire

font toûjours munis à la ceinture afin de s’en

pouvoir fervir au befoin ; elles fervent à ferrer les

vo ile s , & à renforcer les autres manoeuvres. Elles

font faites de deux fils à la main dans le bond. On

les appelle autrement rubans. 11 y a des commandes

de palans. ( Z )

* COMMANDEMENT , f. m. ( Grammaire. ) il fe

d i t , & de l’aérion de celui qui commande , comme

dans cette phrafe , il ejl abfolu dans fon commandement

; & de 1& chofe commandée , comme dans celle

ci , voici les commandemens de Dieu ; & du droit de

commander & de fe faire obéir, comme dans celle-

ci , le roi lui a confié le commandement de fes armées.

Voye^ y quant à cette derniere acception, l'article

C om m an d a n t.

C ommandement ,«x terme de Fortification, c’eft

une éminence ou une élévation de terre qui a la vûe

fur quelque pofte ou fur quelque place forte.

On diftingue trois fortes de commandemens : i° . le

commandement de front ; c’eft une hauteur oppofée

à la face du pofte, qu’elle bat par le front, voye^

F R O N T : i ° . le commandenient de revers , qui peut

battre un pofte ou une place par-derriere : 30 le

commandement d’enfilade , ou le commandement de

courtine ; c’eft une hauteur qui peut battre d’un feul

coup toute la lôngueur d’une ligne droite. Voy. Enfilad

e.

Le commandement eft fimple lorfque la hauteur qui

commande eft élevée de 9 piés plus que le terrein

commandé. Il eft double lorfqu’elle eft élevée de

dix-huit piés ; triple quand elle l’eft de 2 7, & ainli de

fuite en prenant toûjours 9 piés pour un commandement.

Comme les commandemens dans les environs des

places, pourraient fervir très-avantageufement à

l’ennemi pour en foudroyer les ouvrages , on unit

autant qu’il eft poffible le terrein autour des places

à la diltance de 1000 ou 1200 toife s , qu’on peut

confidérer comme la portée ordinaire du canon. On

ne fouffre dans cet efpace ni arbres > ni hauteurs , ni

chemins creux oh l’ennemi puiffe fe cacher ; lorf-

qu’il s’en trouve on les fait combler. On rafe les

hauteurs, linon on s’en failit par quelque ouvrage

ou quelque piece de fortification, ou bien l’on couvre

les endroits commandés par destraverfes* Voyeç

T raverses. ( Q )

C ommandement , ( Jurifpr. ) lignifie en général

une injonction faite à quelqu’un de la part du çoir

ou de la juftice.

Arrêt en commandement, çft un arrêt du copfeil d’en*

haut, qui eft ligné en commandement par un fecrétai-

re d’état. ' , . ,, .

Il y a auffi d’autres depeches que les lecretaires

d’état fignent en commandement, telles que les lettres

patentes portant réglement général, les lettres de

cachet, les brevets dons du R oi, & les provifions ;

les princes ont des fecrétaires des commandemens, dont

les fondions font de contre-figner & de fceller leurs

ordonnances, mandemens, commilfions, provifions

d’offices & de bénéfices.

C ommandement, en terme de Pratique, eft un

ade, extrajudiciaire fait par un huiffier ou fergent,

en vertu d’un jugement ou d’une obligation en forme

exécutoire, par lequel cet officier interpelle quelqu’un

de faire, donner ou payer quelque chofe. Le

commandenient différé d’une fimple fommation en ce

que celle-ci peut être faire fans titre exécutoire, &

même fans titre ; au lieu que le commandement ne peut

être fait qu’en vertu d’un titre.paré, dont l’huiflîer

doit être porteur. Quoique ce commandement fe faffe

à la requête d’une partie, il eft toujours dit que c’eft

de par le Roi & jujlice, parce qu’il n’y a que le Roi

& la juftice au nom defquels on puiffe ufer de contrainte.

Toute exécution que l’on veut faire fur la perfon-

ne ou fur les biens d’un débiteur doit être précédée

d’un commandement de payer, à peine de nullité ; il

faut qu’il y ait du-moins un jour d’intervalle entre

le commandement & la faifie, ou i’emprifonnement.

Dans l’ufage commun un fimple commandement,

non fuivi d’aflignation, interrompt la prefeription

pendant 30 ans, parce que ce n’eft qu’un aûe extrajudiciaire

qui ne tombe point en péremption ; mais

au parlement de Bordeaux le commandement eft fujet

à la péremption de même que les autres procedures,

c’eft pourquoi on le renouvelle tous les trois ans, &

il n’interrompt point la prefeription trentenaire. La-

peyrere, lett. P. n. 8f i : '

C ’eft aufti une jurifprudence particulière à ce parlement,

qu’un fimple commandement fait courir les

intérêts, au lieu qu’ailleurs il faut une demande judiciaire.

Voyei Bretonnier en fon recueil de quefiions ,

au mot intérêt.

Itératif commandement, eft celui qui a ete précédé

d’un autre commandement , c’eft ordinairement celui

qui précédé immédiatement la faifie-exécution, fai-

fie-réelle ou emprifonnement : on fait néanmoins

quelquefois plufieurs itératifs commandemens, mais

deux commandemens fuffifent pour en venir aux contraintes

; favoir le premier qui doit précéder de 24

heures, & l’itératif commandement qui fe fait lors des

contraintes.

Commandement recordé, eft celui pour lequel l’huif1

fier 011 fergent eft.aflifté de deux records ou témoins

qui fignent avec lui le commandement. Cette formalité

qui s’obfervoit autrefois dans tous.les exploits,

a été abrogée, par l’ordonnance de 1667; mais elle

a été confervée pour certains exploits, du nombre

defquels font les commandemens qui précédent une

faifie-réelle. Voye^la déclaration du 21 Mars 1C71,

& l'acle de notoriété du châtelet, du 23 Mai 1 (%£)$ . (A')

COMMANDER, (Grdmm.) v. a£h qui a plufieurs

acceptions différentes, qu’on peut voir aux articles

C ommandemens.

C ommander À la r o u t e ; (Marine.) c’eft donner

la route, & preferire celle que doivent tenir les

vaiffeaux.

Dans une armée navale c’eft l’amiral qui commande

la route qu’il faut faire ; dans une efeadre c’eft le

commandant; dans un vaiffeau de guerre c’eft le capitaine

; dans un vaiffeau marchand c’eft le pilote.

(Z)C

OMMÀNDERIE, f. f. (JHfi, mod.) efpece de bé •

néfice deftxhé pourrécompenfer les ferviceS de qttel*

que membre d’un ordre militaire. Voy. C hev al ier.

Il y a des commanderiesrégulières obtenues par l’ancienneté

& par le mérité ; il y en a d’autres de grâce

accordées par la volonté du grand-maître. Voye{

C ommanderie ( Jurifprud.)

Il y en a auffi pour les religieux des ordres de

S. Bernard & de S. Antoine. Les rois de France ont

converti plufieurs hôpitaux de lépreux en commun-

deries de l’ordre de S. Lazare. Voyeç L é p r e u x ,

S. L a zar e .

Je ne compare point les commanderies avec les

prieurés, parce que ces derniers fe peuvent réfigner,

à moins que ce ne foient des prieurés de nomination

royale ; mais de quelque nature que foit unfe commanderie,

elle ne fauroit être réfignée. Ce font donc des

biens affettés pour l’entretien du chevalier & pour

le fervice de l’ordre.

Il y a des commanderies dans l’ordre de Malte de

différentes efpeces ; les unes pour les chevaliers, les

autres pour les chapelains, d’autres enfin pour les

freres fervans.

Le nom de commandeur donné à ceux qui poffedent

les bénéfices appellés commanderies, répond affez bien

au nom depmpojitus, donné à ceux qui avoient inf-

peftion fur les moines des lieux éloignés du monaf-

tere principal, & dont l’adminiftration étoit appellée

obedientia-y parce qu’eUes dépendpient entièrement

de l’abbé qui leur avoit. donné la commiflion. Les

commanderies fimples de Malte font de même plûtôt

des fermes de l’ordre que des bénéfices. Ils payent

une rente ou tribut appelle refponjion, au thréfor

commun de l’ordre. Dans l’ordre du S. Elprit, les

prélats qui en font revêtus font nommés commandeurs

de l'ordre du S. Efprit, & les grands officiers font

qualifiés de commandeurs des ordres du Roi, comme

lès chevaliers font nommés fimplement chevaliers des

ordres du Roi: mais ce titre de commandeur n’emporte

avec foi nul bénéfice. Henri III. avoit deffein d’af*

ligner un titre de bénéfice ou commanderie à chaque

chevalier ; mais les affaires dont il fut accablé après

l’inftitution de cet ordre, & fa mort fatale arrivée

en 1589, empêchèrent la réuflite de ce deffein. Par

proyifion il affe&a une fomme pour chaque chevalier

ou commandeur, & aujourd’hui l’on taxe auffi à

quelque fomme la plûpart des charges du royaume

pour le même fujet, & ces fommes particulières fe

portenti'chez les thréforiers du marc d’o r , qui font

les fondrions de thréforiers pour les ordres du Roi.

Il n’en eft pas de même dans les ordres militaires en

Efpagne, oit les commandeurs joiiiffent réellement

d’un revenu plus ou moins fort, attaché aux commanderies

dont le Roi en qualité de grand-maître les

a gratifiés.

Les commanderies des trois ordres d’Efpagne font

des conquêtes que les chevaliers de ces ordres ont

faites fur les infidèles, & ces commanderies font différentes

félon la nature & la valeur du terrein qui fut

conquis par ces chevaliers. (G ) (a)

■ C om m ANDERIE, ( Jurifprudence. ) dans l’origine

n’étoit qu’une fimple adminiftration des revenus d’un

bénéfice que l’on donnoit en commende ou dépôt.

Préfentement il y en a de deux fortes; les unes,

qu’on appelle régulières; d’autres, qu’on appelle fécu-

lieres. Les commanderies régulières font celles qui font

établies dans certains ordres religieux en faveur, pour

être conférées à des religieux du même ordre. Il y en

a dans l’ordre régulier & hofpitalier du S. Efprit de

Montpellier ; ces commanderies font de vrais titres de

bénéfices perpétuels & non révocables par le grand-

maître ni par les autres fupérieurs majeurs; elles ne

peuvent être conférées en commende, c’eft-à-dire à

des féculiers, pas même à des cardinaux, mais doivent

être remplies par les religieux profès du même

ilfi