de fer-blanc ou de laiton qu’on pend au cou des chevaux

qui font en pâture, pour pouvoir entendre où

ils font quand ils s’égarent dans les forêts.

CLAIR ANGUE, f. f. GRATTES, ou VERVEUX

EMMANCHÉ, (Pêche.') eft un inftrument dont on

fe fert pour la pêche. On le peut rapporter à l’efpece

des bouteux, quoique par fa figure il femble appartenir

à l’efpece des verveux. La pêche de la clairangue

fe pratique à Vayres, dans le reffort de l’amirauté de

Bordeaux.

Les pêcheurs de ce lieu repréfenterent que dans

le tems de la pêche, les payfans, les tonneliers,

les charpentiers, les vignerons ,■ & les métayers qui

font bordiers de ces côtes, venoient dans de petites

plates qu’ils nommoient gabarots , faire la pêche ; 6c

que plufîeurs d’entr’eux qui la pratiquoient à pié , fe

fervoient d’un infiniment qu’ils appelaient clairan-

gue ou gratte , efpece de petit verveux emmanché

d’un pieux ou petite perche longue de dix à douze

pies au moins, dont le fac étoit fait de mailles aufli

ferrées que celles des rets, des havenets à efquires

de baecalant de Bordeaux, ou des plus petites trul-

lotes à pêcher les chevrettes : ils ajoûterent qu’avec

cet inftrument ils pêchoient aufli le frai &c les poif-

fons du premier âg e, enforte qu’ils en dépeuploient

la Dordogne.

* CLAIRE, religieufes de fainte Claire ou Clarifie ,

(tjjkijÈ eccl.) elles ont pour fondatrice la fainte dont

elles portent le nom. S. François d’Aflife donna à

fainte Claire l’églife de S. Damien. Les filles qui for-

moient alors cette communauté n’avoient point

adopté de réglé; S. François ne leur en fit une qu’en

1 124. Elles avoient déjà des établiffemens, tant en

Efpagne qu’en France: ces maifons fuivoient l’infti-

tut de S. Benoît, & des conftitutions particulières qu’elles

avoient reçues du cardinal Hugolin ; la réglé de

S. François ne fut que pour la mailon de S. Damien.

La vie de ces religieufes étoit très-auftere.Elles fub-

fiftent aujourd’hui fous deux noms ; les Damianifles,

qui fui vent les conftitutions de S. François dans toute

leur rigueur ; & les Urbanifies, qui n’ont retenu ces

conftitutions qu’avec les tempéramens qu’y a apportés

Urbain IV. •

C l a ir e , f. f. (Chim. b Docim.) on appelle ainfi

la cendre d’os calcinés , leflivée, léchée, & réduite

en poudre impalpable fur le porphyre, dont on enduit

la furface interne des coupelles , non-feulement

pour en remplir les inégalités, mais encore pour

former fur cette furface une efpece de crible à - travers

lequel le plomb & les autres métaux vitrifiés

paffent très-aifément, tandis que l’or & l’argent, ou

tout autre métal qui a encore fa forme métallique ,

y font arrêtés. La claire a encore un autre avantage ,

c ’eft que fi elle eft bien appliquée, elle empêche tous

les accidens qui pourroient arriver aux coupelles

dans iefquelles il fe trouveroit du fable ou d’autres

matières vitrefcibles ; ce qui eft fort ordinaire, fur-

tout fi on s’eft fervi de cendres de bois pour les former.

On voit par-là de quelle conféquence il eft de

préparer avec toute l’attention poflible les cendres

dont on doit faire la claire. Voyeç l'art. C endrée.

On fait calciner les os ou arrêtes dans un creufet

ou vaiffeau de terre bien net, qu’on a foin de couvrir

exaftement ; on donne un feu très-violent pendant

quelques heures ; on jette enfuite les matières

calcinées dans de l’eau pour les lefîiver ou en tirer les

fels, & on les réduit en poudre impalpable. On remet

fur cette cendre de nouvelle eau qu’on a foin de bien

remuer ; on donne le tems à la matière la plus grof-

fiere de tomber au fond de l’eau : après quoi on décante

l ’eau qui fumage, tandis qu’elle eft encore un

peu trouble. On laide féjourner cette eau pendant

vingt-quatre heures dans un vaiffeau propre & à l’abri

de la poulfiere. Au bout de ce tems, lorfque l’eau

eft entièrement claire, on la verfe doucement par

inclination ; on laiffe lécher la fécule blanche qui eft

tombée au fond du vaiffeau, & on la réferve pour

l ’ufage.

Avant de s’en fervir, on la calcine dé nouveau

dans un creufet, & on la pulvérife encore une fois à

fec fur le porphyre, obfervant que le porphyre foit

affez dur pour que les cendres d’os n’en emportent

rien. On prend cette cendre pour en répandre fur la

furface intérieure ou concave des coupelles, lorfqu’-

elles font encore fraîches , & même avant qu’elles

foient retirées du moule ; & pour qu’elle foit diftri-

buée par-tout le plus également qu’il eft poflihle, on

la met dans un petit tamis dé foie, & on en faupou>

dre la coupelle, ayant foin-de n’en faire tomber qu’-

autanc quil en faut pour former une legere couche

quon achevé de rendre unie avec le bout du petit

doigt, s’il en eft befoin, &: qu’on comprime d’un coup

de marteau frappé fur la partie fupérieure du moule

appel-lé moine, que l’on a bien effuyé & féché , s’il

étoit humide, de peur que la claire ne s’y attache ; ôc

fi les coupelles font grandes , & par eonféquent faites

fans moule, on comprimera la claire, en faifant

rouler dans leur cavité une boule d’y voire ou de bois

pefant. Voye^Coupelle. (—) (b)

C la ir e , (fainte) Géog. mod. petite île de l’Amérique

méridionale, dans la mer du Sud.

C laire, ( fainte) Géog. mod. petite île d’Afrique,

l’une des Canaries.

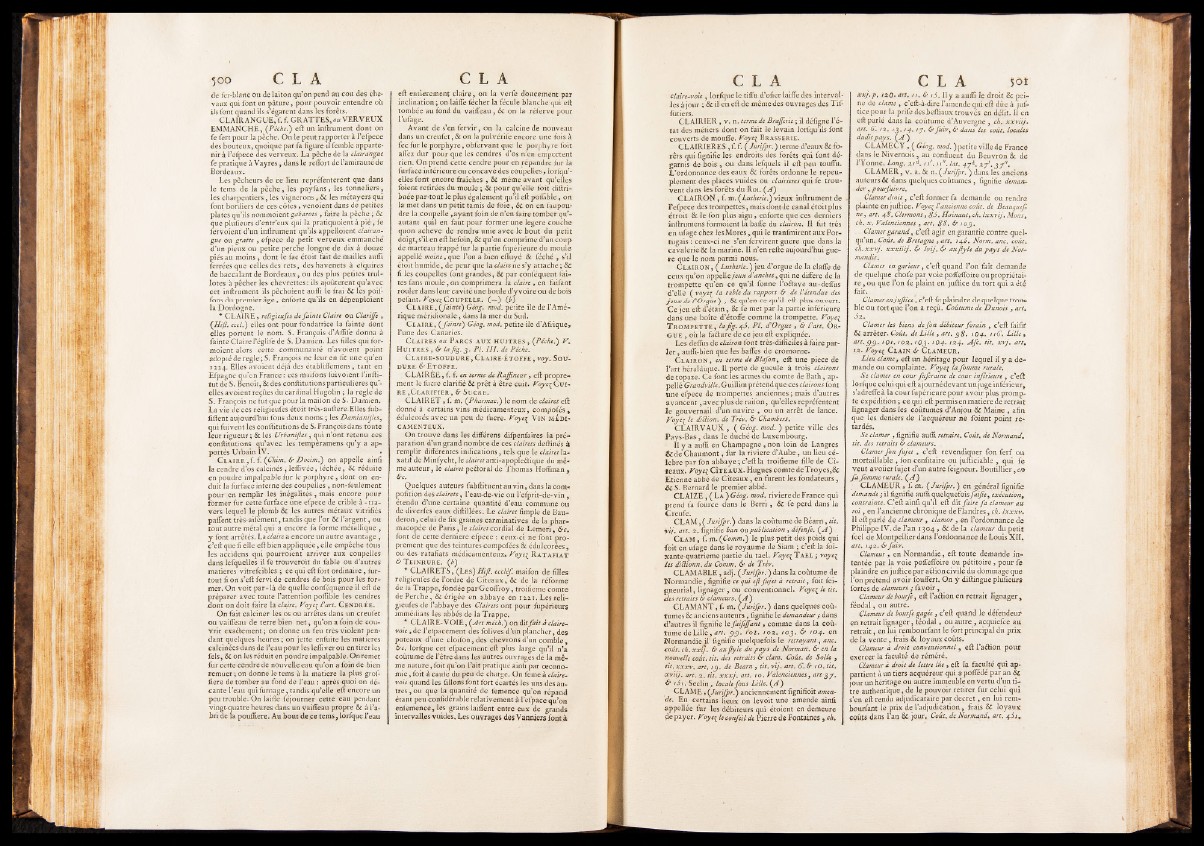

C laires ou Parcs aux h u îtr e s , (Pêche.) V.

Huîtres , 6* La fig. 3 . PL I II. de Pêche.

C laire-sou d u r e ,C laire-é t o f f e , voy. Soudure

& É to f fe .

CLAIREE, f. f. en terme de Raffineur, eft proprement

le fucre clarifié & prêt à être cuit. Voye^ C uire

, C larifier , b Sucre.

CLAIRET, f. m. (Pharmac.) le nom de clairet eft

donné à certains vins médicamenteux, compofés,

édulcorés avec un peu de fucre. Voye£ V in méd icamen

teux.

On trouve dans les différens difpenfaires la préparation

d’un grand nombre de ces clairets deftinés à

remplir différentes indications, tels que le clairet laxatif

de Minfycht, le £/<«>« anti-apopleftique du même

auteur, le clairet pe&oral de Thomas Hoffman ,

&c.

Quelques auteurs fubftituent au v in , dans la com-

pofition des clairets, Teau-de-vie ou l ’efprit-de-vin ,

étendu d’une certaine quantité d’eau commune ou

de diverfes eaux diftillées. Le clairet fimple de Bau-

deron, celui de fix graines carminatives de la pharmacopée

de Paris, le clairet cordial de Lemeri, &c.

font de cette derniere efpece : ceux-ci ne font proprement

que des teintures compofées & édulcorées ,

ou des ratafiats médicamenteux» Voye[ Ra t a f ia t

6-Teinrure. (b)

* CLAIRETS, (Les)Hifl. eccléf. maifon de filles

religieufes de l’ordre de Cîteaux, & de la réforme

de la Trappe, fondée par Geoffroy, troifieme comte

de Perche, & érigée en abbaye en 1221. Les religieufes

de l’abbaye des Clairets ont pour fupérieurs

immédiats les abbés de la Trappe.

* CLAIR E-VOIE, (Art méch.) on ditfait à claire-

voie , de l’elpacement des folives d ’un plancher, des

poteaux d’une cloifon, des chevrons d’un comble

&c. lorfque cet efpacement eft plus large qu’il n’a

coûtume de l’être dans les autres ouvrages de la même

nature, foit qu’on l’ait pratiqué ainfi par oecono-

mie, foit à caufe du peu de charge. On ferne à claire-

voie quand les filions font fort écartés les uns des autres

, ou que la quantité de l'emence qu’on répand

étant peu confiderable relativement à l’efpace qu’on

enfemence, les grains laiffent entre eux de grands

intervalles vuides. Les ouvrages des Vanniers font.à

claire-voie , lorfque le tiffti d’ofier laiffe des intervalles

à jour ; & ili en eft de même des ouvrages des Tif-

futiers.

CLAIRIER, v . n. terme de Brafierie ; il défigne l’état

des métiers dont on fait le levain lorfqu’ils font

couverts de moufle. Voye^ Brasserie.

CLAIRIERES, f. f. ( Jurifpr, ) terme d’eaux & forêts

qui fignifie les endroits des forêts qui font dégarnis

de bois , ou dans lefquels il eft peu touffu.

L ’ordonnance des eaux & forêts ordonne le repeuplement

des places vuides ou clairières qui fe trouvent

dans les forêts du Roi. (A)

CLAIRON , f. m. (Lutherie.) vieux inftrument de

l’efpece des trompettes, mais dont de canal étoit plus

étroit & le fon plus aigu, enforte que ces derniers

inftrumens formoient la baffe du clairon. Il fut très

en ufage chez les Mores, qui le tranfmirent aux Portugais

: ceux-ci ne s’en fervirent guere que dans la

cavalerie & la marine. Il n’en refte aujourd’hui guere

que le nom parmi nous.

C l a ir o n , (Lutherie.) jeu d’orgue de la claffe de

ceux qu’on appelle jeux d’anches, qui ne différé de la

trompette qu’en ce qu’il fonne l’o&ave au-deffus

d’elle ( voyeç la table du rapport b de l'étendue des

jeu x de l'Orgue ) , & qu’en ce qu’il eft plus ouvert.

C e jeu eft d’étain, & le met par la partie inférieure

dans une boîte d’étoffe comme la trompette. Voyei

T r om p e t t e , ta fig. 4S. PL d'Orgue, & l'art. Org

u e , où la fa&ure de ce jeu eft expliquée.

Les deffus de clairon font très-difficiles à faire parler

, aufli-bien que les baffes de cromorne.

C lairon , en terme de Blafon, eft une piece de

l ’art héraldique. Il porte de gueule à trois clairons

de topaze. Ce font les armes du comte de Bath, ap-

pellé Grandville. Guillim prétendque ces clairons font

une efpece de trompettes anciennes ; mais d’autres

avancent, avec plus de raifon, qu’elles repréfentent

le gouvernail d’un navire , ou un arrêt de lance.

Voye^ le diction, de Trév. & Chambers.

CLAIRVAUX , ( Géog. mod. ) petite ville des

Pays-Bas, dans le duché de Luxembourg.

Il y a aufli en Champagne , non loin de Langres

& d e Chaumont, fur la riviere d’Aube, un lieu célébré

par fon abbaye ; c’eft la troifieme fille de Cîteaux.

Voye( C ît eaux. Hugues comte deTroye$,&

Etienne abbé de Cîteaux, en furent les fondateurs,

& S. Bernard le premier abbé.

CLA IZE, ( La ) Géog. mod. riviere de France qui

prend fa fource dans le Berri, & fe perd dans la

Creufe.

CLAM, ( Jurifpr!) dans la coûtume de Béarn, tit.

yij, art. 2. fignifie ban ou publication , défenfe. (A )

C lam , f. m. (Comm.) le plus petit des poids qui

foit en ufage dans le royaume de Siam ; c’eft la foi-

xante-quatrieme partie du tael. VayefTA.Eh ; voyeç

les diclionn. du Comm, & de Trév»

CLAMABLE, adj. (Jurifpr.) dans la coûtume de

Normandie, fignifie ce qui eji fujet à retrait, foit fei-

gneurial, lignager, ou conventionnel. Voye^ le tit.

des retraits & clameurs. (A )

CLAMANT, f. m. (Jurifpr.) dans quelques coû-

tumes & anciens auteurs, fignifie le demandeur ; dans

d’autres il fignifie le faijîjfant, comme dans la coutume

de Lille , art. c>e>. /*oz. 102. 103. & 104. en

Normandie il fignifie quelquefois le retrayant, anc.

coût. ch. xx ij. & auJiyle du pays de Norman. & en la

nouvelle coût. tit. des retraits & clam. Coût, de Solle ,

tit. xxxv. art. ig. de Bearn , tit. vij. art. 6. b 10. lit.

xviij. art. 2. tit. x x x j. art. 10. Valenciennes , artgy.

b 1S1. Seclin, locale fous Lille. (A )

CLAME, (Jurifpr.) anciennement fignifioit amende.

En certains lieux on levoit une amende ainfi

appellée fur les débiteurs qui étoient en demeure

de payer. Voyei le confeil de Pierre de Fontaines, ch.

scxj.p. ï±ù. an. 11. b /J. Il y a aufli le droit & peine

de clame , c’eft-à-dire l’amende qui eft due à juf-

tic.e pour la prife des beftiaux trouves en délit. Il en

eft parlé dans la coûtume d’Auvergne , ch. xxviij.

art. G . 12, 13.14. ty. & fuiv, b dans les coût, locales

dudit pays. (A )

CLAME CY , ( Géog. mod. ) petite ville de France

dans le Nivernois, au confluent du Beuvron & de

l’Yonne. Long. 2 id. 111. n " . lat. 4yd. 2y}. 3 y".

CLAMER, v . a. & n. (Jurifpr. ) dans. les ancien*

auteurs & dans quelques coûtumes , fignifie deman*

der, pourfuivre.

Clamer droit, c’eft former fa demande ou rendre

plainte en juftice. Voye{ l'ancienne coût, de Beauquef-

ne, art. 48. Clermont, 8J. Hainaut, ch. Ixxvij. Mons,

ch. x. Valenciennes , art. 88.. b io,<):.

Clamer garand, c’eft agir en garantie contre quelqu’un.

Coût, de Bretagne , art. 146. Norm. anc. coût-,

ch. xxvj. xxxiiij. & Ivij. & au Jlyle du pays de Normandie.

Clamer en garieur, c’eft quand l’on fait demande

de quelque chofe par voie poffeffoire ou propriétaire

, ou que l’on fe plaint en juftice du tort qui a été

fait. Clamer en juftice, c’eft fe plaindre de quelque trou*

ble ou tort que l’on a reçu. Coûtume de Dunois , art.

$2.

Clamer les biens de fon débiteur forain , c’eft failli*

& arrêter. Coût., de Lille , art, $8. 104. n G,. Lille ,

9 $. 101,102.103. 104. 124. Afc. tit, xvj. art»

12. Vayei C LAIN b CLAMEUR.

Lieu clame, eft un héritage pour lequel il y a de*

mande ou complainte. Voye[ la fomme rurale.

Se clamer en cour fuferaine de cour inférieure , c’eft

lorfque celui qui eft ajournédevant un juge inférieur,

s’adreffeà la cour fupérieure pour avoir plus prompte

expédition ; ce qui eft permis en matière de retrait

lignager dans les coûtumes d’Anjou & Maine , afin

que les deniers de l’acquéreur ne foient point retardés.

Se clamer , fignifie aufli retraire, Coût, de Normand.

tit. des retraits b clameurs, .

Clamer fon fujet , c’eft revendiquer fon ferf ou

mortaillable , fon cenfitaire ou jufticiable , qui fe

veut avoüer fujet d’un autre feigneur. Boutillier, en

fa fomme rurale. (A )

CLAMEUR, f. m. ( Jurifpr. ) en général fignifie

demande ; il fignifie aufli quelquefois faifie, exécution,

contrainte. C’eft ainfi qu’il eft dit faire fa clameur au

roi, en l’ancienne chronique de Flandres, ch, Ixxxv.

Il eft parlé de clameur , clamor , en l’ordonnance de

Philippe IV. de l’an 1304, & de la clameur du petit

feel de Montpellier dans l’ordonnance de Louis XII*

art. 142. & fuiv.

Clameur, en Normandie, eft toute demande intentée

par la voie poffeffoire ou pétitoire, pour fe

plaindre en juftice par aâion civile du dommage que

l’on prétend avoir fouffert. On ÿ diftingue plufîeurs

fortes de clameurs ; favoir,

Clameur de bourfe, eft l’aftion en retrait lignager,

féodal, ou autre.

Clameur de bourfe gagée , c’eft quand le défendeur

en retrait lignager, féodal, ou autre , acquiefce ait

retrait, en lui rembourfant le fort principal du prix

de la vente, frais & loyaux coûts.

Clameur à droit conventionnel, eft l’a&ion pouf

exercer la faculté de réméré.

Clameur à droit de lettre lue , eft la faculté qui appartient

à un tiers acquéreur qui a poffédé par an &

jour un héritage ou autre immeuble en vertu d’un titre

authentique, de le pouvoir retirer fur celui qui

s’en eft rendu adjudicataire par decret, en lui rembourfant

le prix de l’adjudication, frais & loyaux

coû.ts dans l’an U jour* Coût, de Normand, art. 461,