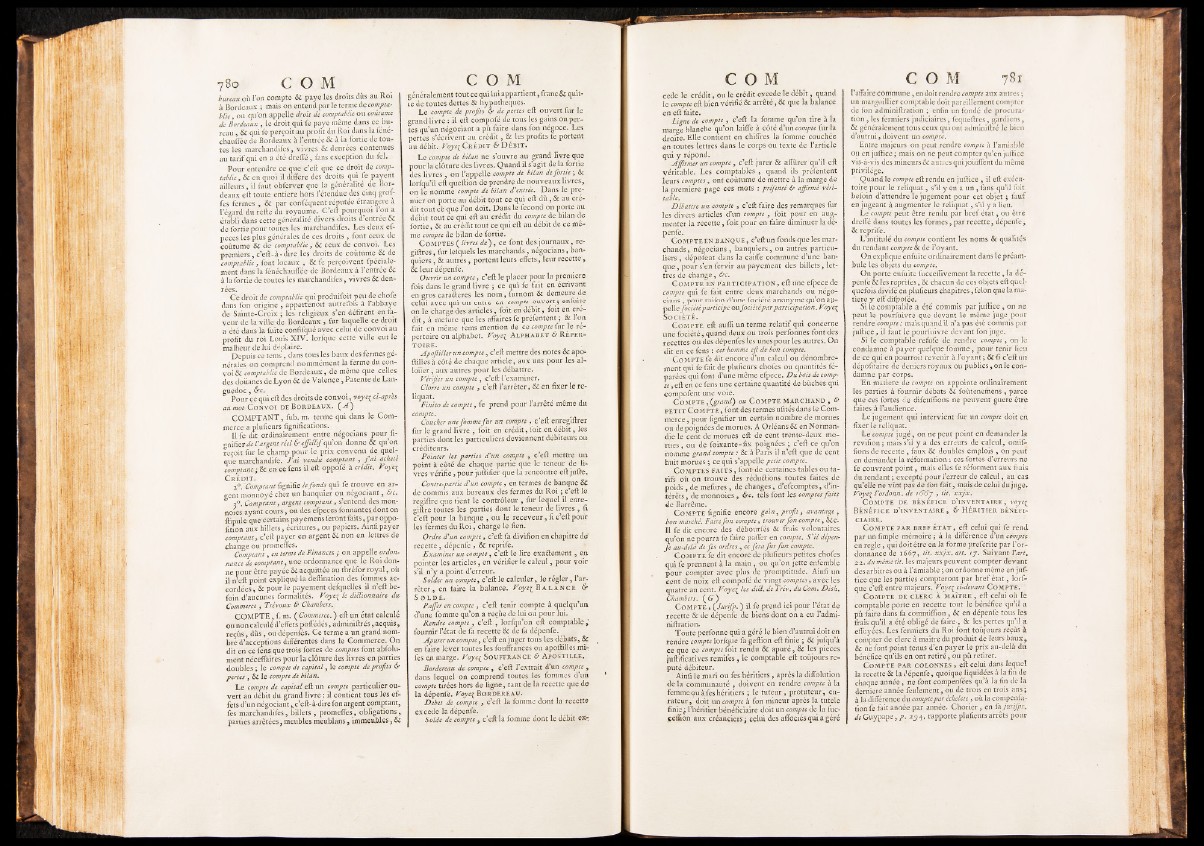

780 C O M

bureau où l’on compte 8c paye les droits dûs au Roi

à Bordeaux ; mais on entend par le terme de compta-

blic y ou qu’on appelle droit de comptablie ou coutume

de Bordeaux , le droit qui fe paye même dans ce bureau

, 8c qui fe perçoit au profit du Roi dans la féne-

chauffée de Bordeaux à l’entrée 8c à la fortie de tour

tes les marchandifes, vivres 8c denrees contenues

au tarif qui en a été dreffe, fans exception du fèl.

Pour entendre ce que e’eft que ce droit de comptablie

, & en quoi il différé des droits qui fe payent

ailleurs, il faut obferver que la généralité de Bordeaux

eft toute entière hors l’étendue des cinq grof- :

fes fermes , 8c par conféquent réputée étrangère à

l’égard du relie du royaume. C ’eft pourquoi l’pn a

établi dans cette généralité divers droits d’entrée 8c

de fortie pour toutes les marchandifes. Les deux ef-

peces les plus générales de ces droits , font ceux de

coûtume 8c de comptablie , 8c ceux de convoi. Les

premiers, c’eft-à-dire les droits de coutume & de

comptablie , font locaux , 8c fe perçoivent fpéciale-

ment dans la fénéchauffée de Bordeaux à l’entrée ôc

à la fortie de toutes les marchandifes, vivres 8c den-

rées.

Ce droit de comptablie qui produifoit peu de chofe

dans fon origine , appartenoit autrefois a 1 abbaye

de Sainte-Croix ; les religieux s’en défirent en faveur

de la ville de Bordeaux , fur laquelle ce droit

a été dans la fuite confifqué avec celui de convoi au

profit du roi Louis XIV. lorfque cette ville eut le

malheur de lui déplaire. ,

Depuis ce tems, dans tous les baux des fermes générales.

on comprend nommément hi ferme du convoi

& comptablie de Bordeaux, de même que celles

des doiianes de Lyon & de V alence, Patente de Languedoc,

&c.

Pour ce qui eft des droits de convoi, voye^ a-après

au mot C o n vo i de Bordeaux. ( A )

COMPTANT, fub. m. terme qui dans le Commerce

a plufieurs lignifications.

Il fe dit ordinairement entre négocians pour lignifier

de l'argent réel 6* effectif qu’on donne & qu’on

reçoit fur le champ pour le prix convenu de quelque

marchandife. J'ai vendu comptant , j ai acheté

comptant; 8c en ce fens il eft oppofé à crédit. Vofe^

C r é d it .

10 .'Comptant fignifie le fonds qui fe trouve en argent

monnoyé chez un banquier ou négociant, 6rc.

?°. Comptant, argent comptant, s’entend des mond

e s ayant cours, ou des efpeces fonnante^ dont on

ftipule que’certains payemens feront faits, par opposition

aux billets, écritures, ou papiers. Ainfi payer

comptant, c’eft payer en argent 8c non en lettres de

change ou promenés. ■

Comptant, en terme dé Finances ; on appelle ordonnance

de comptant, une ordonnance que le Roi donne

pour être payée Sc acquittée au thréfor royal, où

il n’eft point expliqué la deftination des fommes accordées

, & pour le payement defquelles il n’eft be-

foin d’aucunes formalités. Voye{ le dictionnaire du

Commerce , Trévoux & Chambers.

COMPTE, f. m. ( Commerce. ) eft un état calculé

ou non calculé d’effets poffédés, adminiftrés, acquis,

reçus, dûs, oit dépenfés. Ce terme a un grand nombre

d’acceptions différentes dans le Commerce. On

dit en ce fens que trois fortes de comptes font abfolu-

mënt néceflaires pour la clôture des livres en parties

doubles ; le compte de capital, le compte de profits &

pertes , 8c le compte de bilan.

Le compte de capital eft un compte particulier ouvert

au débit du grand livre : il contient tous les effets

d’un négociant %c’eft-à-dire fon argent comptant,

fes marchandifes, billets , promeffes, obligations,

parties arrêtées,meubles meublans, immeubles, 8c

C O M

généralement tout ce qui lui appartient, franc 8c quitte

de toutes dettes & hypotheques.

Le compte de profits & de pertes eft ouvert fur le

grand livre : il eft compofé de tous les gains ou pertes

qu’un négociant a pû faire dans fon négoce. Les

pertes s’écrivent au crédit, & les profits fe portent

au débit* Voye\_ Crédit & D ébit.

Le compte de bilan ne s’ouvre au grand livre que

pour la clôture des livres. Quand il s[agit de la fortie

des livres , on l’appelle compte de bilan de fortie ; &

lorfqu’il eft queftion de prendre de nouveaux livres,

on le nomme compte de bilan d'entrée. Dans le premier

on porte au débit tout ce qui eft dû , & au crédit

tout cfe que l’on doit. Dans le fécond on porte au

débit tout ce qui eft au crédit du compte de bilan de

fortie, & au crédit tout ce qui eft au débit de ce même

compte de bilan de fortie.

C omptes ( livres de ) , ce font des journaux, re-

giftres, fur lefquels les marchands, négocians, banquiers

, & autres, portent leurs effets, leur recette,

8c leur dépenfe. .

Ouvrir un compte, c’eft le placer pour la première

fois dans le grand livre ; ce qui fe fait en écrivant

en gros caractères les nom, furnom & demeure de

celui avec qui on entre en compte ouvert ; enfuite

on le charge des articles, foit en débit, foit en credit

, à mefure que les affaires fe prél’entent ; & l’on

fait en même tems mention de ce compte fur le repertoire

ou alphabet. Voye^ Alphabet & Répertoire.

Apojlillerun compte, c’eft mettre des notes 8c apo-

ftilles à côté de chaque article, aux uns pour les allouer

, aux autres pour les débattre.

Vérifier un compte , c’eft l’examiner.

Clorre un compte , c’eft l’arrêter, 8c en fixer le reliquat.

Finito de compte, fe prend pour l’arrêté même du

compte. {

Coucher une fomme fur un compte , c ’eft enregiftrer

fur le grand livre , foit en crédit, foit en débit, les

parties dont les particuliers deviennent débiteurs ou

créditeurs.

Pointer les parties d'un compte , c ’eft mettre un

point à côté de chaque partie que le teneur de lèvres

v érifie, pour juftifier que la rencontre eft jufte.

Contre-partie d'un compte , en termes de banque &

de commis aux bureaux des fermes du Roi ; c’eft le

regiftre que tient le contrôleur , fur lequel il enre-

giftre toutes les parties dont le teneur de livres , fi

c’eft pour la banque , ou le receveur, fi c’eft pour

les fermes du R o i, charge lè fien.

Ordre d'un compte , c’eft fa divifion en chapitre de

recette, dépenfe , 8c reprife.

Examiner un compte, c’eft le lire exa&ement, en

pointer les articles, en vérifier le calcul, pour voir

s’il n’y a point d’erreur.

Solder un compte, c’eft le calculer, le régler, l’arrêter

, en faire la balance. Voye1 Ba l a n c e &

S o l d e .

Paffer en compte , c’eft tenir compte à quelqu’un

d’une fomme qu’on a reçûe de lui ou pour lui.

Rendre compte, c’eft , lorfqu’on eft comptable

fournir l’état de fa recette 8c de fa dépenfe.

Apurer un compte, c’eft en juger tous les débats, &

en faire lever toutes les fouffrances ou apoftilles mi-,

fes en marge. Voye{ Souffrance & Apostille.

Bordereau de compte , c’eft l’extrait d’un compte ,

dans lequel on comprend toutes les fommes d’un

compte tirées hors de ligne, tant de la recette que dç

la dépenfe. Voyeç Bordereau.

Debet de compte , c’eft la fomme dont la recette

excede la dépenfe.

Solde de compte, c’eft la fomme dont lç débit ex-

C O M

cede le crédit, ou le crédit excede le débit, quand

le compte eût bien vérifié 8c arrêté, 8c que la balance

en eft faite.

Ligne de compte , c’eft la fomme qu’on tire à la

marge blanche qu’on laiffe à côté d’un compte fur la

droite. Elle contient en chiffres la fomme couchée

en toutes lettres dans le corps ou texte de l’article

qui y répond.

Affirmer un compte , c’eft jurer & affûrer qu’il eft

véritable. Les comptables , quand ils préfentent

leurs comptes, ont coûtume de mettre à la marge de

la première page ces mots : préfenté & affirmé véritable.

Débattre un compte , c’eft faire des remarques fur

les divers articles d’un compte , foitspour en augmenter

la recette, foit pour en faire diminuer la dépenfe,

C ojvipte En b a n q u e , c’eft un fonds que les marchands

, ' négocians, banquiers, ou autres particuliers

, dépofent dans la caiffe commune d’une banque

, pour s’en fervir au payement des billets, lettres

de change, &c.

C om p te en p a r t ic ip a t io n , eft une efpece de

compte qui fe fait entre deux marchands ou négocians

, pour raifon d’une fociété anonyme qu’on appelle

fociété participe oufociété par participation. V?ye%

So c ié t é .

C om p te eft: aufli un terme relatif qui concerne

une fociété, quand deux ou trois perfonnes font des

recettes ou des dépenfés les unes pour les autres. On

dit en ce fens : cet homme eji de bon compte.

C om pte fe dit encore d’un calcul ou dénombrement

qui fe fait de plufieurs chofes ou quantités fé-

parées qui font d’une même efpece. Du bois de compte

, eft en ce fens une certaine quantité de bûches qui

compofent une voie.

C om pte yfgrand) ou C om p te march an d , &

p e t it C om p te , font des termes ufités dans le Commerce

, pour fignifier un certain nombre de morues

ou dé poignées de morues. A Orléans 8c en Normandie

le cent de morues eft de cent trente-deux morues

, ou de foixante-fix poignées ; c’eft ce qu’on

homme grand compte ; 8c à Paris il n’eft que de cent

huit morues ; ce qui s’appelle petit compte.

C omptes fa it s , font de certaines tables ou tarifs

où on trouve des rédu&ions toutes faites de

poids , de mefures, de changes, d’efeomptes, d’intérêts,

de monnoies , &c. tels font les comptes faits

de Barrême.

C om pte fignifie encore gain, profit, avantage ,

bon marché. Faire fon compte, trouver fon compte, 8cc.

Il fe dit encore des débourfés 8c frais volontaires

qu’on ne pourra fe faire paffer en compte. S 'il dépenfe

au-delà de fes ordres, ce fera fur fon compte.

C om pte fe dit encore de plufieurs petites chofes

qui fe prennent à la main, ou qu’on jette enfemble

pour compter avec plus de promptitude. Ainfi un

cent de noix eft compofé de vingt comptes, avec les

quatre aù cent. Voyeç les dicl. de Trév. du Corn. Disk.

Chambers. ( (r )

C om pte ,(Jurifp. ) il fe prend ici pour l’état de

recette 8c de dépenfe de biens dont on a eu l’admi-

niftration.

Toute perfonne qui a géré le bien d’autrui doit en

rendre compte lorfque fa geftion eft finie ; 8c jufqu’à

ce que ce compte foit rendu 8c apuré, 8c les pièces

juftificatives remifes, le comptable eft toûjours réputé

débiteur.

Ainfi le mari ou fes héritiers, après la diffolution

de la communauté , doivent en rendre compte à la

femme qu à fes héritiers ; le tuteur, protutéur , curateur

, doit un compte à fon mineur après la tutele

finie j l’héritier bénéficiaire doit un compte de la fuc-

çeffion aux créanciers j celui des affociés qui a géré

C O M 781

l’affaire commune, en doit rendre compte aux autres ;

un marguillier comptable doit pareillement compter

de fon adminiftration ; enfin un fondé de procuration

, les fermiers judiciaires, fequeftres, gardiens,

8c généralement tous ceux qui ont adminiftré le bien

d’autrui, doivent un compte.

Entre majeurs on peut rendre compte à l’amiable

ou en juftice ; mais on ne peut compter qu’en juftice

vis-à-vis des mineurs & autres qui joiiiffent du même

privilège.

Quand le compte eft rendu en juftice , il eft exécutoire

pour le reliquat, s’il y en a un , fans qu’il foit

befoin d’attendre le jugement pour cet objet ; fauf

en jugeant à augmenter le reliquat, s’il y a lieu.

Le compte peut être rendu par bref é ta t, ou être

dreffé dans toutes les formes, par recette, dépenfe,

8c reprife.

L’intitulé du compte contient les noms 8c qualités

du rendant compte 8c de i’oyant.

On explique enfuite ordinairement dans le préambule

les objets du compte.

On porte enfuite fucceflivement la recette, la dépenfe

8c les reprifes, 8c chacun de ces objets eft quelquefois

divifé en plufieurs chapitres, félon que la matière

y eft difpofée.

Si le comptable a été commis par juftice , on ne

peut le pourfuivre que devant le même juge pour

rendre compte : mais quand il n’ a pas été commis par

juftice , il faut le pourfuivre devant fon juge.

Si le comptable refufe de rendre compte, on le

condamne à payer quelque fomme, pour tenir lieu

de ce qui en pourroit revenir à l’oyant ; 8cfi c’eft un

dépôfitaire de deniers royaux ou publics, on le condamne,

par corps.

En matière de compte on appointe ordinairement

les parties à fournir débats 8c foûtenemens , parce

que ces fortes de difcüfixons ne peuvent guere être

faites à l’audience.

Le jugement qui intervient fur un compte doit en

fixer le reliquat.

Le compte jugé, on ne peut point en demander la

revifion; mais s’il y a des erreurs de calcul, omif-

fions de recette , faux 8c doubles emplois , ôn peut

en demander la réformation : ces fortes d’erreurs ne

fe couvrent point, mais elles fe réforment aux frais

du rendant ; excepté pour l’erreur de calcul, au cas

qu’elle ne vînt pas de fon fait, mais de celui du juge.

Voyêrff'ordonn. de i'ooy , tit. xxjx.

C om p te de bénéfice d’ in v en t a ir e , voye%

Bénéfice d’in v en t a ir e , & Héritier bénéfi-

c ia îr e .

C om pte par bref é t a t , eft celui qui fe rend

par un .fimple mémoire ; à la différence d’un compte

en réglé, qui doit être en la forme preferite par l’ordonnance

de 1667, tit. xxjx. art. iy. Suivant l'art,

22. du même tit. les majeurs peuvent compter devant

des arbitres ou à l’amiable ; on ordonne même en justice

que les parties compteront par bref é ta t, lorfque

c’eft entre majeurs. Voye^ ci-devant C om pte.

C ompte de clerc à maître , eft celui où le

comptable porte en recette tout le bénéfice qu’il a

pû faire dans fa commiflion , 8c en dépenfe tous les

frais qu’il a été obligé de faire-, & les pertes qu’il a

effuyees. Les fermiers du Roi font toûjours reçûs à

compter de clerc à maître du produit de leurs baux ,

& ne font point tenus d’en payer le prix au-delà du

bénéfice qu’ils en ont retiré, ou pû retirer.

C om pte par colonnes , eft celui dans lequel

la recette 8t la dépenfe, quoique liquidées à la fin de

chaque année, ne font compenfées qu’à la fin de la

derniere année feulement, ou de trois en trois ans ;

à la différence du compte par échelete, où la compenfa-

tion fe fait année par année. Chorier , en fa jurifpr.

de G uy pape, p. 294, rapporte plufieurs arrêts pour