rien , au lieu que les terminaifons du fubjonCtif font

toûjours fubordonnées à un indicatif exprimé ou

Tous-entendu. Le fubjonCtif eft ainfi appelle , dit

Prifcien, parce qu’il eft toujours dépendant de quel*

que autre verbe qui le précédé, quod alteri verbo om-

nimodo fubjungitur. Perifonius dans fes notes fur la

Minerve de SanCtius, obferve que l’indicatif eft fou-

vent précédé de conjonctions, & que le fubjonCtif

eft toûjours précédé & dépendant d’un verbe de

quelque membre de période. Etiam indicaùvus con-

junctioncs dum, quum , quando, quanquam , f i » &c»

fibi pramijfas habet, & vel maximb Jibi fubjungit alte-

rum vcrbum. Atfubjunctivi proprium eft omnimodo , &

femper J'ubjungi verbo alterius commatis. Perifonius in

Sanclii Minervâ. 1. 1. c. xiij. n. 1. Ainfi confervons le

terme de fubjonCtif, & regardons-le comme mode

adjoint & dépendant, non d’une conjonction, mais

d’un fens énoncé par un indicatif, ( E )

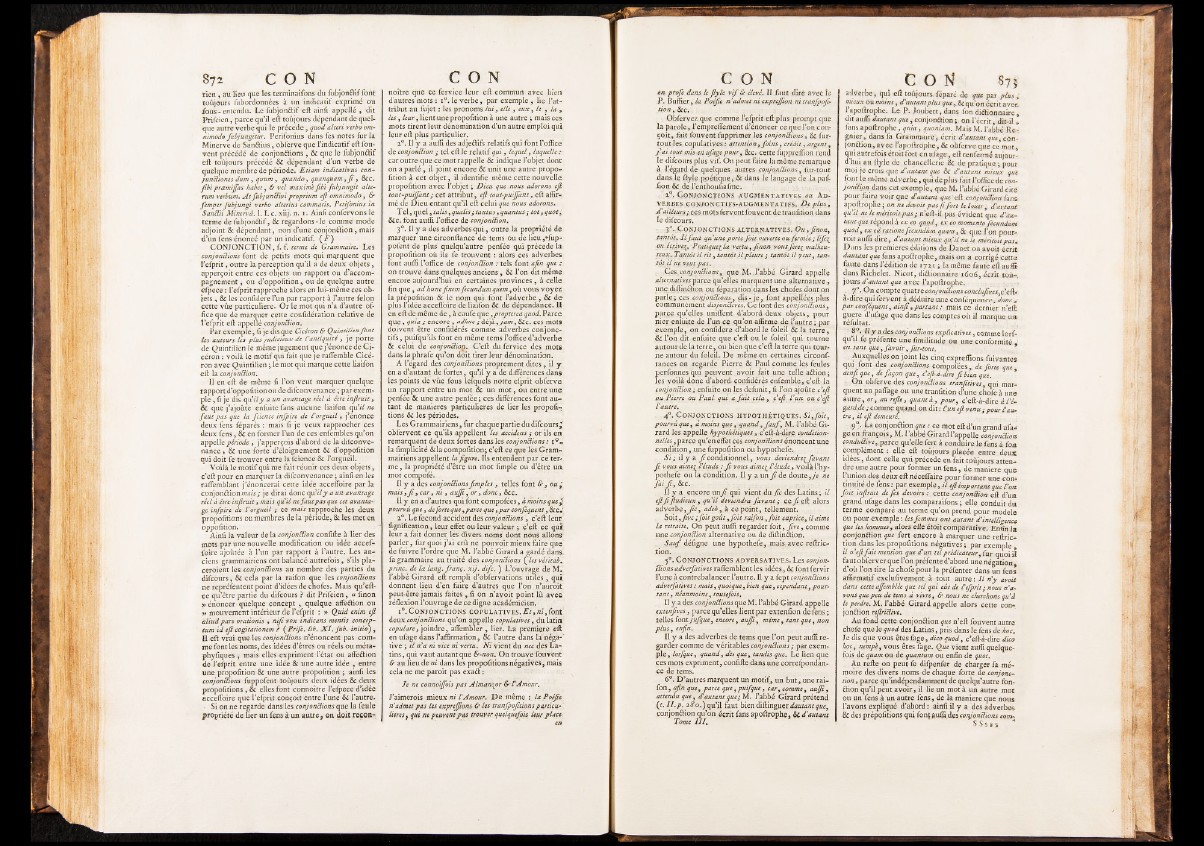

CONJONCTION, f. f. terme de Grammaire. Les

conjonctions {ont de petits mots qui marquent que

l ’efprit, outre la perception qu’il a de deux objets,

apperçoit entre ces objets un rapport ou d’accompagnement

, ou d’oppofition, ou de quelque autre

efpece : l’efprit rapproche alors en lui-même ces objets

, & les confidere l’un par rapport à l’autre félon

cette vue particulière. Or le mot qui n’a d’autre office

que de marquer cette confidération relative de

l ’efprit eft appellé conjonction.

Par exemple, fi je dis que Cicéron & Quintilien font

■ les auteurs Les plus judicieux de 1’antiquité , je porte

de Quintilien le même jugement que j’énonce de Ci*

céron : voilà le motif qui fait que je raflëmble Cicéron

avec Quintilien ; le mot qui marque cette liaifon

eft la conjonction.

Il en eft de même fi l’on veut marquer quelque

rapport d’oppofition où de difconvenance ; par exemple

, fi je dis qu’i/<y a un avantage réel à être infruit,

& que j’ajoute enfuite fans aucune liaifon qu’/ï ne

faut pas que la fcience infpire de l'orgueil, j’énonce

deux fens féparés : mais fi je veux rapprocher ces

deux fens, & en former l’un de ces enfembles qu’on

appelle période , j’apperçois d’abord de la difconvenance

, & une forte d’éloignement èc d’oppofition

qui doit fe trouver entre la lcience Sc l’orgueil.

Voilà le motif qui me fait réunir ces deux objets,

c’eft pour en marquer la difconvenance ; ainfi en les

raflemblant j ’énoncerai cette idée accefloire par la

conjonction mais ƒ je dirai donc qu'ily a un avantage

réel à être infruit, mais qu’il ne faut pas que cet avantage

infpire de l'orgueil ; ce mais rapproche les deux

propofitions ou membres de la période, & les met en

oppofition.

Ainfi la valeur de la conjonction confifte à lier des

mots par une nouvelle modification ou idée accef-

foire ajoutée à l ’un par rapport à l’autre. Les anciens

grammairiens ont balancé autrefois, s’ils pla-

ceroient les conjonctions au nombre des parties du

difcours, & cela par la raifon que les conjonctions

ne représentent point d’idées de cnofes. Mais qu’eft-

ce qu’être partie du difcours ? dit Prifcien, « finon

» énoncer quelque concept , quelque affeCtion ou

» motivement intérieur de l’efprit : » Quid enim e f

aliud pars oratïonis , nift vox indicans mentis concep-

tum id eft cogitationem ? ( Prifc.lib. X l.fu b . initio'),

11 eft vrai que les conjonctions n’énoncent pas comme

font les noms, des idées d’êtres ou réels ou méta-

phyfiques , mais elles expriment l’état ou affeCtion

de l’efprit. entre une idée & une autre idée , entre

une propofition & une autre propofition ; ainfi les

conjonctions fuppofent toûjours deux idées & deux

propofitions, & elles font connoître l’efpece d’idée

accefloire que l ’efprit conçoit entre l’une & l’autre.

- Si on ne regarde dans'.les conjonctions que la feule

propriété de lier un fens à un autre, on doit reçonnoître

que ce fervice leur eft commun avec bien

d’autres mots : i° . le verbe, par exemple , lie l’attribut

au fujet : les pronoms lui, elle , eux, le , la ,

les, leur, lient une propofition à une autre ; mais ces

mots tirent leur dénomination d’un autre emploi qui

leur eft plus particulier.

z°. Il y a aufli des adjeCtifs relatifs qui font l’office

de conjonction ; tel eft le relatif qui, lequel, laquelle ;

car outre que ce mot rappelle & indique l’objet dont

on a parlé, il joint encore & unit une autre propofition

à cet objet, il identifie même cette nouvelle

propofition avec l’objet ; Dieu que nous adorons e f

tout-puiffant; cet attribut, eft tout-puijfant, eft affirmé

de Dieu entant qu’il eft celui que nous adorons.

T e l, quel, talis, qualis; tantus, quant us ; tôt, quotÇ

& c. font aufli l’office de conjonction.

30. Il y a des adverbes q ui, outre la propriété de

marquer une circonftance de tems ou de lieu,»fuppofent

de plus' quelqu’autre penfée qui précédé la

propofition oii ils fe trouvent : alors ces adverbes

font aufli l’office de conjonction : tels font afin que :

on trouve dans quelques anciens, & l’on dit même

encore aujourd’hui en certaines provinces, à celle

fin que, ad hune finem fecundum quem, où vous voyez

la prépofition & le nom qui font l’adverbe, & de

plus l’idée accefloire de liaifon & de dépendance. Il

en eft de même d e, à caufe que ,propterea quod. Parce

que , quia ; encore , adhuc ; déjà , jam , & c . ces mots

doivent être confidérés comme adverbes conjonctifs

, puifqu’ils font en même tems l’office d’adverbe

& celui de conjonction. C’eft du fervice des mots

dans la phrafe qu’on doit tirer leur dénomination.

A l’égard des conjonctions proprement d ites, il y

en a d’autant de fortes, qu’il y a de différences dans

les points de vûe fous lefquels notre efprit obferve

un rapport entre un mot & un mot, ou entre une

penfée & une autre penfée ; ces différences font autant

de maniérés particulières de lier les propofitions

& les périodes.

Les Grammairiens, fur chaque partie du difcours^

obfervent ce qu’ils appellent les accidens ; or ils en

remarquent de deux fortes dans les conjonctions :

la fimplicité &la compofition; c’eft ce que les Grammairiens

appellent la figure. Ils entendent par ce terme

, la propriété d’être un mot fimple ou d’être un.

mot compofé.

Il y a des conjonctions fimples , telles font & , ou J

mais »fi y car y ni , auffi, or, donc» & c .

Il y en a d’autres qui font compofées, à moins que }

pourvu, que , de forte que y par ce que, par conféquent, &c.'

. . 20. Le fécond accident des conjonctions , c’eft leur,

lignification, leur effet ou leur valeur ; c’eft ce qui

leur a fait donner les divers noms dont nous allons

parler, fur quoi j’ai crû ne pouvoir mieux faire que

de fuivre l’ordre que M. l’abbé Girard a gardé dansi

fa grammaire au traité des conjonctions ( les véritab.

princ. de la lang. franç. xij. dife. ) L’ouvrage de M.

l’abbé Girard eft rempli d’obfervations utiles , qui

donnent lieu d’en faire d’autres que l’on n’aurôit

peut-être jamais faites , fi on n’a voit point iû avec

réflexion l’ouvrage de ce digne académicien.

i°. C onjonctions co pu la t iv e s . Et,_hi,(ont

deux conjonctions qu’on appelle copulatives, du latin

copulare, joindre, aflembler, lier. Là première eft

en ufage dans l’affirmation, &: l’autre dans la néga-'

tive ; il n'a ni vice ni vertu. Ni vient du nec des Latins,

qui vaut autant que &-non. On trouve fôuVent

& au lieu de ni dans les propofitions négatives, mais

cela ne me paroît pas exaCt :

Je ne connoiffois pas Almari^or & C Amour.

J’aimerois mieux ni l'Amour. De même : laPoéfic

n'admet pas les expreffions & les tranfpofitiqns particu- '

litres j qui ne peuvent pas trouver quelquefois lepj place

en

in ptofe dans le flyle v if & élevé.. Il faut dirè avec îe

P. Buffier, la Poéfie n'admet ni exprejfion ni tranfpojù-

ùon, &c. .

Obfervezque comme l’efprit eft;plus prompt que

la parole j l’empreflement d’énoncer ce quel’on conçoit,

fait fouve nt fupprimer les conjonctions, furtout

lçs. copulatives : ajtentiçn foins , crédit, argent,

j 'a i tout mis en ufage pour, &ç. cette fuppreiîion rend

le difcours plus vif. On peut faire la même remarqu®

à l’égard de quelques, autres*conjonctions, fur-tout

-dans le ftyje poétique ,-»& dans le langage de la pafi

fion & de l’enthoufiafme.

i° . C o njonctions a u gm en ta t iv e s ou Ad-

.VERBES CONJONCTIESrAUGMENTATIFSk De plus ,

À'ailleurs;.ces mots fervent fouyent de tranfition dans

le difcours.

f. •:3i°f.JÇONJONCTlONS ALTERNATIVES. Ô l l , finon,

Sqntôt.llfaut çqu'une. pofte f oit ouverte op. ferméej life\

PU écrive^. Pratique.£ la. vertu yfinon vous fere^ malheureux.

Tantôt il rit, tantôt il pleure ; tantôt, il peut, tantôt

j l pj, Veut pas,

■ .Cespoqjonçtiops, que M ..l’abbé Girard appelle

alternatives parce qu’elles marquent une alternative ,

une diftinârion ou réparation dans les chçfes donfcpn

parie,; çes conjonctions, dis r je,, font appèllées plus

communément disjonctives. Ce font des conjonctions,

parce qu’elles unifient d’abord deux objets , pour

nier;enluite-4e. l’un ce qu’on affirme de l’autre; par

exemple, on confidere d’abord le foleil & la terre,

& l’on dit enfuite que c’eft ou: le foleil qui tourne

autpur d.e la terre, ou bien que c’eft la terre qui tourne

autour du foleil. De même en certaines cirçonf-

ta.nces on regarde Pierre & Paul comme les feules

perfonnes qui peuvent avoir fait une telle aftion ;

les voilà donc d’abord confidérés enfemble, ç’eft la

conjonction ; enfuite on les defunit, fi l’on ajoûte c'efi

ou Pierre ou Paul qui a fait cela, c’efi l'un qu c'efi

Vautre.

4°. C onjonctions h y po th é t iq u e s .S i,fo it ,

pourvu que, à moins que, quand, fau f, M. l’abbé G irard

les appelle hypothétiques, c’eft-à-dire conditionnelles

, parce qu’en effet ces conjonctions énoncent une

condition, une fuppofition ou hypothefe..

Si ; il y a ^conditionnel, vous deviendrez f ayant

f i vous aimez L’étude : f i vous aimez C étude, voilà l’hy-

pothefe ou la condition. Il y a un f i de doute ,je ne

fai f i , &c.

Il y a encore un f i qui vient du fie des Latins ; -il

eft fiftudieux , qu’i l deviendra f avant ; ce_/?eft alors

adverbe , f i c , adeb, à ce point, tellement.

Soit yfive ; foit goût ,foit raifon ,foit caprice, il aime

la retraite. On peut aufli regarder foit, five , comme

«ne conjonction alternative ou de diftinaion.

, Sauf défigne une hypothefe, mais.avec reftric-

ftion.

50. C onjonctions ad versatives. Les conjonctions

adverfatives raffembl.ent les idées, & font fervir

l ’une à contrebalancer l’autre. Il y a fept conjonctions

adverfatives : mais, quoique, bien que, cependant, pourtant

, néanmoins, toutefois.

Il y a des conjonctions que M. l’abbé Girard appelle

extenfives , parce qu’elles lient par extenfion de fens ;

telles font jufque, encore, auffi, même, tant que, non

plus, enfin.

Il y a des adverbes de tems que l’on peut aufli regarder

comme de véritables conjonctions ; par exemple

, lorfque, quand, dès que, tandis que. Le lien que

ces mots expriment, confifte dans une correfpondan-

ce de tems.

6°. D ’autres marquent un motif, un but, une raifon,

afin que, parce que,puifque, car, comme, auffi,

attendu que, etautant que; M. l’abbé Girard prétend

( t.I I .p . 3.8o.-) qu’il faut bien ààftmgutTdautant que,

çonjonûion qu’on écrit fans apoftrophe, U d'autant

Tome I I I ,

adyerbe; qui eft toujours.-féparé de que par plus ;

mieux ou moins, d autant plus que, & qu’on écrit avec

1 apoftrophe. Le P; Joubert,dans fon diélionnaire ,

dit auffi dautant que ; coiijondian ;: on l’écrit dit-il »

fans apoftrophe, quia, quoniam. Mais M. l’abbé Régnier,

dans fa Grammaire,.écrit d'autant que, con-

jonârion; avec l’apoftrophe, & obfer.ve que ce mot;

qui autrefois étoitfort en ufage, eft renfermé aujourd’hui

au flyle de chancellerie & de, pratique ; pour

moi je crois que d'autant que & d'autant mieux qui.

fout le même, adverbe, qui de pliis fait l’office de con-

J°nMiop■ dan§:.cet exemple, que M .i’abbé Girard cité

pour faire vojr que eVautant que ' eft conjonction fans

apoftropKe ; on ne devoit pas f i fort lt loütr, cCavtant

qu'il ne le méritoiepas; n’eft-il pas évident que d'autant.

que répond à ex eo quçtd, ex èo moments) fecundum

quod, ex eq ratione feCundum quam, &- queTon-pour-

roit auffi dire, d'autant mieux qufU m le méritoit pasi

Dans les premières.éditions de Danet on avoit écrit

dautant que fans apoftrophe, mais on a corrigé cette

faute dans l’édition de 1721 ;.lamême fauté eft auffi

dans Riçhelet. Nicot, dictionnaire 1606, écrit toû-*,

jours d'autant que avec i ’apoftrophe.

- : On compte quatreçonjqhçlipns cônclufiyes.,çjçÇt*

à-dire qui fervent à déduire unç çonféquence, donc ^

par conféquent, ainfi, partant: mais ce dernier n’eft

guere d’ufage que dans les comptes où il marque un>

réfultat.

' 8 ° . Il y a des conjonctions explicatives, comme lorf*

qu il fe prefente une ûmilitude ou une conformité 1

en. tant que, f avoir, fur-tout.

Auxquelles on joint les cinq expreffions fuivantes

qui font des xonjonÜions compofées , de forte que ,

ainfi que, de façon que, c’eft-à-dire f i bien que..

On obferve des conjonctions, tranfitives, qui marquent

un pairage ou une tranfition d’une chofe à une

autre, or, au refie, quanta,. pour, c’eft à-dire 4 /V-

gardde;comme quand on dit : Vun eft venu;pour Vau*

tre, il eft demeure.

■9°. La conjonction qüe c ce mot eft d’un grand ufage

en françojs, M. l ’abbé Girard l’appelle conjonction

çonduclive, parce qu’elle fert à conduire le fejjs à fon

complément : elle eft toûjours placée entre deux

idées, dont celle qui précédé en fait toujours, attendre

une autre pour former un fens, de maniéré que

l’union des deux eft nécelfaire pour former une corn

tinuité de fens : par exemple, i l eft important que l'on

foit inftruit de fies devoirs : cette conjonction eft d’un

grand ufage dans les comparaifons ; elle conduit du

terme comparé au terme qu’on prend pour modèle

ou pour exemple : les femmes ont autant d'intelligence

que les hommes, alors elle étoit comparative. Enfin la

conjonction que fert encore à marquer une reftric-

tion dans les propofitions négatives ; par exemple ;

il n eft fait mention que d'un tel prédicateur, fur quoi il

faut obferver que l’on.préfe.nte d’abord une négation;

d’où l’on tire la chofe pour la préfenter dans un fens

affirmatif exclufivement. à tout autre : Il n’y avoit

dans cette affemblèe que tel qui eût de Vefprit; nous n'a-

vous que peu de tems à vivre, & nous ne cherchoàs qu’à

le perdre. M. l’abbé Girard appelle alors cette conjonction

refiriclive.

Au fond cette conjonction que n’eft fouvent autre

chofe que le quod des Latins, pris dans le fens de hoc.

Je dis que vous êtes fage, dico quod, c’eft-à-dire dico

hoc , nempè, vous êtes lage. Que vient auffi quelquefois

de quam ou de quantum ou enfin de quot.

Au refte on peut.fe difpenfer de charger fa mémoire

des divers noms de chaque forte de conjonction,

parce qu’indépendamment de quelqu’autre fonction

qu’il peut avoir, il lie un mot à un autre mot

ou un fens à un autre fens, de la maniéré que nous

l’avons expliqué d’abord : ainfi il y a des adverbes

& des prépofitions qui fon{ gulR des conjonctions corn*