extrémités. A ces tringles en communiquent d’autres

encore plus menues, i , i , 3 , 4 , &c. aucune de

ces tringles, l'oit grandes, foit petites, ne doit être

mile ni en long , félonie fil dubois, ni même exactement

en travers ; le moins xju’on en peut employer

eft toujours le meilleur ; il luffit qu’il y en ait affez

pour empêcher la table de voiler, ôc pour fervir de

lien aux pièces qui la compofent.

On place enfuite fur le deffus de la table les deux

chevalets a c , d b, jig. 1. favoir le chevalet a c , qui

elt le plus ba s , du côtédufommier, à quatre piésou

quatre piés & demi ou environ de diltance ; l’autre ,

d b, qui elt le plus haut, & qu’on appelle la grande

S , comme l’autre la petite s , doit être collé à environ

quatre ou cinq pouces loin de l’édifie concave

B D C , dont il doit fuivre la courbure. Les chevalets

doivent avoir une arrête fort aiguë du côté de

la partie vibrante des cordes ; ils font garnis fur cette

arrête de pointes de laiton ou de fe r , contre lefquel-

les appuient les cordes ; on perce enfuite un trou R

pour la rofe. La rofe eft un petit ouvrage de carton

très-délié, fait en forme de cuvette ou d’étoile, du

fond de laquelle s’élève une petite pyramide de même

matière : tout cet ouvrage peint & doré, elt percé

à jou r , & ne fert que d’ornement, aufli-bien que

la couronne de fleurs, peinte en détrempe, dont on

l’entoure. Entre les deux chevalets ac 9b d 9 elt un

rang de pointes e d , enfoncées obliquement dans la

table : ces pointes fervent à accrocher les anneaux

■ des cordes de la petite oûave ; de même que des pointes

fichées dans la moulure, qui régné le long de l’é-

cliffe concave B D C , fervent à retenir celles des

deux unifions. Toutes les cordes , après avoir palfé

fur deux chevalets , un de la table, & l’autre du fom-

mier, vont fe tortiller autour de ces chevilles , au

moyen defquelles on leur donne un degré de tenfion

convenable pour les foire arriver au ton qu’elles

doivent rendre.

On colle enfuite la table fur les tringles r , s 9t , u ,

Jig. 2. & la barre E F ; il faut prendre un grand foin

qu’elle foit bien appliquée ôc collée. Sur la table ôc

autour des éd ifies , on colle de petites moulures de

bois de tilleul : ces moulures fervent à-la-fois d’ornement

, & affermiffent la table fin les tringles.

On fait enfiiite les claviers, que l’on place à la partie

antérieure du clavecin , comme on voit dans la

jig. /. Les queues des touches doivent paffer par-def-

fous le fommier, ôc répondre au-deflous de l’ouverture

,fig. a. par où les fautereaux (voye% Sautereau)

defeendent fur les queues des touches qui les

font lever lorfqu’on abbaifle leur partie antérieure

b ,</, & pincer la corde qui leur répond par le moyen

de la plume de corbeau dont leurs languettes font

armées. Voye.1 Clavier de clavecin , & Double

clavier. Un des deux claviers eft mobile dans

la figure 1. c’eft le clavier inférieur qui fe tire en-devant

par le moyen de pommelles AT, fixées dans

les bras ou côtés : fa marche eft terminée par la rencontre

de la barre M K , qui termine la partie antérieure

du clavecin. Les touches du clavier inférieur

font haufler les touches du fécond clavier (Jîgure 2. )

pa rle moyen des pilotes 2. qui répondent, lorfque

le clavier eft tiré, fous les talons qui font au-defious

des queues des touches du fécond clavier.Elles ceffent

de les mouvoir lorfque le clavier eft pouffé ; parce

que la pilote paffe au-delà du talon, ou de l’extrémité

de la touche du fécond clavier aux touches

duquel répond le premier rang de fautereaux, après

avoir traverfé le regiftre immobile & le guide. Les

regiftres font des barres de bois vêtues de cuir, percées

d’autant de trous, avec un emporte-piece, qu’il

y a de fautereaux & de touches au clavier. Voye[ Registre

de clavecin. Les regiftres font placés parallèlement

au fommier entre lui & la barre E F ; ils

ont environ une ligne ôc demie ou deux lignes de jeu

fur leur longueur. Le guide eft placé à trois ou quatre

pouces au-defious des regiftres, ôc fert à conduire

les fautereaux fur les touches. FoyeçGuiDE de c l a v

e c in . Les fautereaux font chiffrés, à commencer

de E vers F ,félon la fuite des nombres 1 , 2 , 3 ,4 >

5 , &c. pour fervir de repaires & les mettre dans les

mêmes places.

Par-delfus la tête des fautereaux on pofe, à une

diftance convenable, une barre A B 9fig. 1. cju’on

appelle chapiteau, ou Amplement barre, doublée de

plufieurs doubles de lifiere de laine , contre lefquels

les fautereaux vont heurter fans faire de bruit : cette

barre peut s’ôter ôc fe remettre facilement, par le

moyen de deux pointes qui font à l’extrémité A , &

d’un crochet qui eft en B.

Des trois regiftres, il y en a un immobile : c’eft

le prethier du côté du clavier, par lequel pafient les

fautereaux du fécond clavier. Les deux autres font

mobiles par deux leviers de fer qui les prennent par

leurs extrémités : ces leviers qu’on appelle mouve-

mens, à caufe qu’ils font mouvoir les regiftres , ont

des pommelles S , T , qui pafient au-travers desmor-

taifes pratiquées à cet effet à la planche de devant

du fommier ; ils font fixés à leur milieu par une vis

qui entre dans le fommier , autour de laquelle ils

peuvent' fe mouvoir librement : l’extrémité qui

paffe fous la barre A B , a une pointe qui entre dans

un trou qui eft à l’extrémité du regiftre , que ce levier

doit foire mouvoir ; enforte que lorfque l’on

pouffe la pommelle S du côté de T , le regiftre attaché

à l’extrémité A du levier S A , f e meut en fens

contraire de B vers A. L’ufage des regiftres eft d’approcher

ou d’éloigner à volonté les fautereaux des

cordes, pour que les plumes de leurs languettes touchent

ou ne touchent point fur ces cordes.

Le clavecin étant ainli achevé, on lui fait un couvercle

, qui eft une planche de bois de chêne ou de

noyer , de même forme que la table de deffous : ce

couvercle eft de deux pièces ; la plus grande qui couvre

les cordes, & qui a la même forme que la table

A B D C de l’inftrument, s’affemble à charnière avec

l’éctiffe A C ; l’autre piece, qui eft un parallélogramme

reétangle L A B I , & qui couvre les claviers ôc

le fommier, eft affèmblée avec la première à charnière

félon la ligne A B , enforte qu’elle peut fe ren-

verfer fur la grande piece. On leve les deux pièces

enfemble, & on les foûtient en cet état par une barre

de bois qui appuie d’un bout obliquement contre l’édifie

2? , & de l’autre perpendiculairement au-deffous

dn couvercle.

On fait enfuite le pié P P P P , & c . (Jig. i .& 4. )

compofé de plufieurs piés B , P , P , affemblés ôc collés

dans un chaflis c l kg : ce chaflis qui eft de champ ,

eft couvert par un autre C A Z. G qui eft à plat, ôc

autour duquel on fait quelque moulure ; il eft traverfé

par plufieurs barres H , F , E , B , qui fervent

à rendre l’ouvrage plus folide. On ménage dans la

partie qui répond fous les claviers & le fommier ,

une place pour un tiroir N O N , fig. 1. & T 9fig. 4.

dans lequel on ferre les livres de mufique, les cordes ,

& autres chofes concernant le clavecin, même le

pupitre , lorfqu’il eft fait de façon à pouvoir fe

ployer. On foit enfuite une planche qui ferme le devant

des claviers M L IK 9fig, 1. c’eft dans le milieu

de cette planche qu’eft la ferrure qui ferme tout l’inftrument.

Il faut avoir un pupitre (Jig. 5. ) dont les côtés

l a 9i b , fe pofent fur les côtés L A , I B 9 ( Jig, 2 . )

du clavecin : ils font affemblés par une traverfe de

longueur convenable , pour que les tringles f , a , g 9

h , prennent extérieurement les édifies L A ,1 B.

Sur le milieu de la traverfe eft un pivot qui entre

dans le trou du talon du pupitre e , qui peut ainfi

ïôürner de tous côtés : c’eft fur le pupitre que l’on

pofe le livre qui contient la piece de mufique que

l ’on veut joüer. II y a aufli à la partie antérieure f g

deux platines c , d , garnies de leurs bobèches ôc de

bras ployans, dans lefquelles on met les bougies allumées

, qui éclairent le clavecinifte lorfqu’il veut

joüer la nuit.

On monte enfuite le clavecin des cordes, partie jaunes,

partie blanches, c’eft-à-dire de cuivre & d’acier

: celles de cuivre fervent pour les baffes, ôc les

autres pour les deffus. Les cordes jaunes & blanches

font de plufieurs numéros ou groffeurs : le numéro

moindre marque les plus groffes cordes ; le numéro

premier en jaune eft pour le c-fol-ut des baffes à la

double oétave, au-deffous de celui de la clé d’«r,

lequel doit fonner l’uniffon de huit piés. Voye^ D iapason.

Lorfque le clavecin eft à ravalement, comme

celui repréfènté dans la Planche, on met en defcèn-

dant des cordes jaunes encore plus großes que le numéro

premier, & qui font marquées par o» 00 , 000;

la corde 0 00 eft la plus groffe qu’on employé jufqu’à

préfent, elle fert pour f - ut-fa du feize piés : on fe fert

aufli quelquefois pour le ravalement de cordes de

cuivre rouge, marquées de même 000, 00, o , 1 ,

2 ; ces cordes font plus touchantes ôc plus harmo-

nieufes que les cordes jaunes.

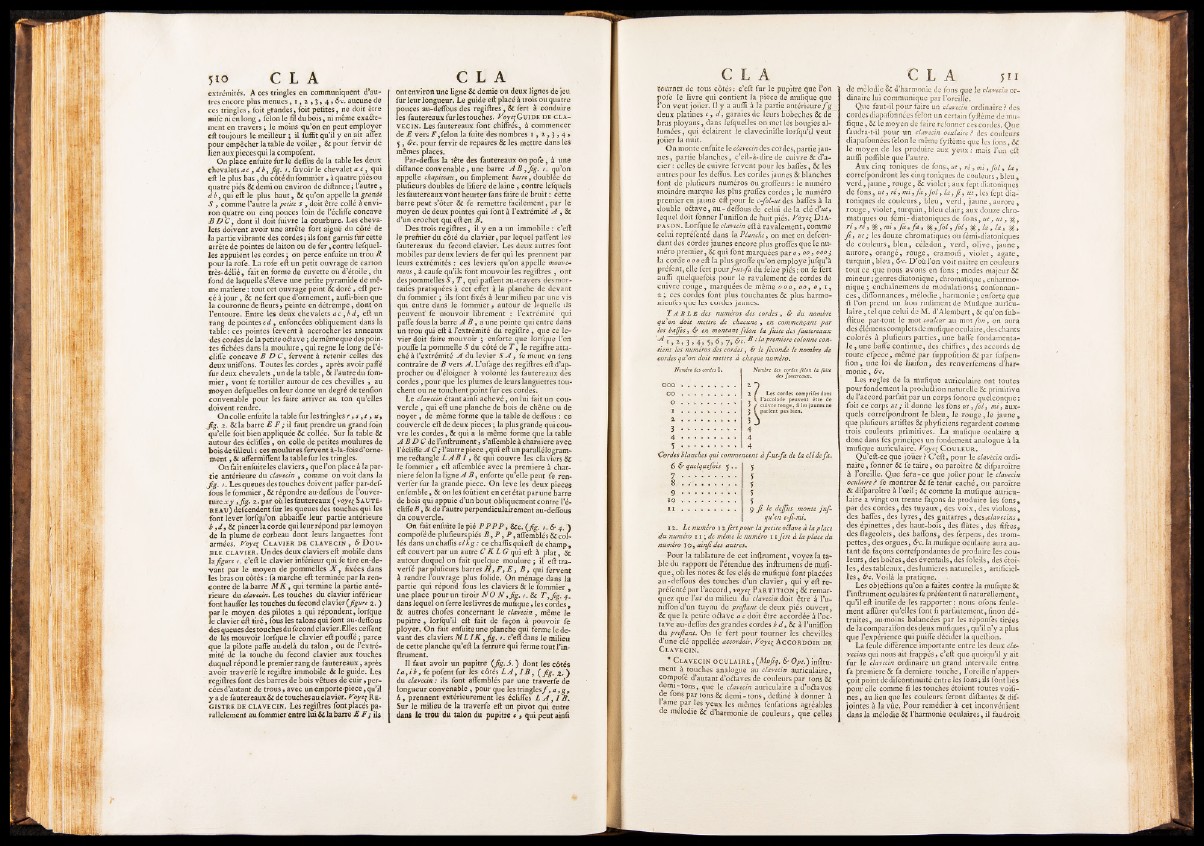

T a b l e des numéros des cordes, & du nombre

qu'on doit mettre de chacune , en commençant par

les baßes, & en montant félon la fuite des fautereaux

■ I , 2, 3 ,4 , 5, 6 , 7 , &c. B : la première colonne confient

les numéros des cordes, & le fécondé le nombre de

■ cordes quon doit mettre d chaque numéro.

Numéro des cordes I . Nombre des cordes félon la fuite

des fautereaux.

OOO

ÖO

O

-n

2

3

4

5

'Cordes blanches qui commencent à f ut-fa de la clé de fa.

6 & quelquefois <.

7

i l . . . . . . . . . 9 f i le dejfus monte jû fqu'en

e-fi-mi.

1 2. Le numéro 12 fert pour la petite octave d la place

du numéro 1 1 ; de même le numéro 11 fert d la place du

numéro \o9ainfides autres.

Pour la. tablature de cet infiniment, voyez la table

du rapport de l’étendue des inftrumens de mufique,

où les nôtes & les clés de mufique font placées

au-deffous des touches d’un clavier, qui y eft re-

préfenté par l’accord, voye^ Pa r t it io n ; ôc remarquez

que Vue du milieu du clavecin doit être à l’uniffon

d’un tuyau de preflant de deux piés ouvert,

& que la petite oétave a c doit être accordée à l’octave

au-deffus des grandes cordes b d , 8>c à l ’uniffon

du preflant. On fe fert pour tourner les chevilles

d’une clé appellée accordoir, Voye{ A cgo rd oir de

C la v e c in .

* C lave cin o culaire , (\Muflq. & Opt.') inftru*-

ment à touches analogue au clavecin auriculaire,

compofé d’autant d’oôaves de couleurs par tons &

demi-tons, que le clavecin auriculaire a d’ottaves

de fons par tons & demi-tons, deftiné à donner à

lame par les yeux les mêmes fenfations agréables

de mélodie & d’harmonie de couleurs, que celles

de mélodie & d’harmonie, de fons que le ‘clavecin ordinaire

lui communique par l’orëille.

Que faut-il pour faire un clavecin ordinaire ? des

cordes diapafonnées félon un certain fyftème de mufique

, & le moyen de faire refonner ces cordes. Que

faudra-t-il pour un clavecin oculaire? des couleurs

diapafonnées félon le même fyftème que les fons, &

le moyen dé lés produire aux yeux : mais l’un eft

aufli pofliblc que l’autre.

Aux cinq toniques de fons, u t, ré, m i, f o l , la ,

correfpondront les cinq toniques de couleurs, bleu ,

v erd , jaune, rouge, &: violet ; aux fept diatoniques

de fons, u t, r é ,m i,fa ,J o l, la, f i , ut, les fept diatoniques

de couleurs, bleu, v erd, jaune, aurore ,

rouge., violet, turquin, bleu clair ; aux douze chromatiques

ou fémi-diatoniques de fons, u t, ut ,% 9

ré, re, ^ 9mi, fà , f a , % f f o l , f o l ,% 9la , la,

f i , ut; les douze chromatiques ou fémi-diatoniques

de couleurs, bleu, céladon, verd, o live , jaune,

aurore, orangé, rouge, cramoifi, vio le t, agate,

turquin, b leu, &c. D ’où l’on voit naître en couleurs

tout ce que nous avons en fons ; modes majeur &

mineur ; genres diatonique, chromatique, enharmonique

; enchaînemens de modulations ; confonnan-

ces, diffonnançes, mélodie, harmonie ; enforte que

fi l’on prend un bon rudiment de Mufique auriculaire

, tel que celui de M. d’Alembert, & qu’on fub-

ftit.ue par-tout le mot couleur au mot fo n , on aura

des élémens complets de mufique oculaire, des chants

colorés à plufieurs parties, une baffe fondamentale

, une baffe continue, des chiffres, des accords de

toute elpéce, même par fuppofition & par fufpen-

fion, une loi de Iiaifon, des renverfemens d’harmonie

, &c.

Les réglés dé la mufique auriculaire ont toutes

pour fondement la produûion naturelle & primitive

de l’accord parfait par un corps fonore quelconque :

foit ce corps u t; il donne les fons u t, fo l, mi, auxquels

correlpondront le bleu, le rouge, le jaune ,

que plufieurs artiftes & phyficiens regardent comme

trois couleurs primitives. La mufique oculaire a

donc dans fes principes un fondement analogue à la

mufique auriculaire. Voyeç C ouleur.

Qu’eft-ce que joüer ? C’eft, pour le clavecin ordinaire

, fonner & fe taire, ou paroître & difparoître

à l’oreille. Que fera-ce que joüer pour le clavecin,

oculaire? fe montrer & fe tenir caché, ou paroître

& difparoître à l’oeil ; & comme la mufique auriculaire

a vingt ou trente façons de produire les fons,

par des cordes, des tuyaux, des vo ix , des violons,

des baffes, des lyres, des guitarres , des +clavceins,

des épinettes, des haut-bois, des flûtes, des fifres,

des flageolets, des baffons, des ferpens, des trompettes,

des orgues, &c. la mufique oculaire aura autant

de façons correfpondantes de produire les couleurs

, des boîtes, des éventails, des foleils, des étoiles

, des tableaux, des lumières naturelles, artificielles

, &c. Voilà la pratique.

Les objections qu’on a faites contre la mufique &

l’inftrument oculaires fe préfentent fi naturellement,

qu’il eft inutile de les rapporter : nous ofons feulement

affûrer qu’elles font fi parfaitement, finon détruites

, au-moins balancées par les réponfes tirées

de la comparaifon des deux mufiques', qu’il n’y a plus

que l’expérience qui puiffe décider la qu eft ion.

La feule différence importante entre les deux cla~

vecins qui nous ait frappés, c’eft que quoiqu’il y ait

fur le clavecin ordinaire un grand intervalle entre

fa première & fa derniere touche, l’oreille n’apper-

çoit point de difeontinuité entre les fons ; ils font liés

pour elle comme fi les touches étoient toutes voifi-

nes, au lieu que les couleurs feront diftantes & dif*

jointes à la vue. Pour remédier à cet inconvénient

dans la mélodie 6c l’harmonie oculaires, il faudroit