■ i l il

m g r

» f l ;

i l

i p i

i l ;

i m Ht

ü i

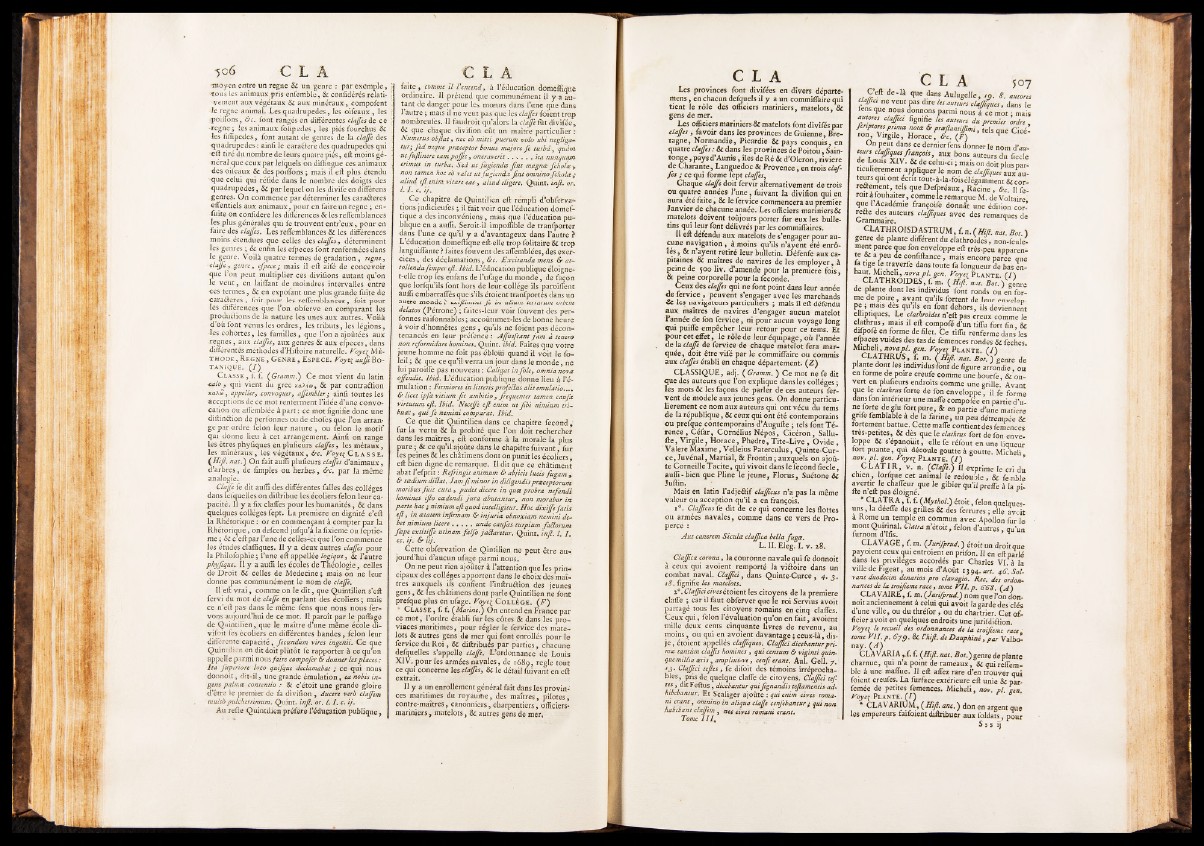

moyen entre un regne & un ’genre par exemple,

tous les animaux^pris enfemble, & confidérés relativement

aux végétaux & aux minéraux-, compofent

le regne animal. Les quadrupèdes, les oifeaux , les

spoliions, &c. font rangés en différentes claßes de ce

-regne ; les animaux folipedes , les piés fourchus &

les fiffipedes, font autant de genres de la clajfe des

quadrupèdes : ainfi le caraftere des quadrupèdes qui

eft tiré du nombre de leurs quatre piés, eft moins général

que ceux par lelquels on diftingue ces animaux

des oileaux & des poiffons ; mais il eft plus étendu

-que celui qui réiide dans le nombre des doigts des

quadrupèdes, & par lequel on les divife en différens

genres. On commence par déterminer les carafteres

effentiels aux animaux, pour en faire un regne ; en-

fuite on confidere les différences & les reffemblances

les plus générales qui fe trouvent entr’eu x, pour en

faire des claßes. Les reffemblances & les différences

moins étendues que celles des claßes., déterminent

les genres ; & enfin les efpeces font renfermées dans

le genre. Voilà quatre termes de gradation, regne.,

■ tlajfc, genre, efpece; mais il eft aifé de concevoir

que Ton peut multiplier ces divifions autant qu’on

le v eu t, en laiffant de moindres intervalles entre

•ces termes, & en expofant une plus grande fuite de

carafteres , foit pour les reffemblances, foit pour

les différences que l’on obferve en comparant les

productions de la nature les unes aux autres. Voilà

d ’où font venus les ordres, les tributs, les légiôns,

-les cohortes, les familles, que l’on a ajoutées aux

•régnés, aux claßes, aux genres & aux efpeces, dans

différentes méthodes d’Hiftoire naturelle, f^oye^ Meth

o d e , Reg n e , G enre , Esp ece. Voyez aufiîBo tan

iq u e . (ƒ )

C lasse , f. f. ( Gramm..) Ce mot vient du latin

<al°, qui vient du grec & par contraction

xaXa, appeliez, convoquer, aßembler ; ainfi toutes les '

acceptions de ce mot renferment l’idée d’iine convocation

ou affemblée à part : ce mot fignifie donc une

diftinftion de perfonnes ou de chofes que l’on arrange

par ordre félon leur nature, ou félon le motif

qui donne lieu à cet arrangement. Ainfi on range

les êtres phyfiques en plufieurs claßes, les métaux,

les minéraux, les végétaux, &c. Voye{ C l a s s e .

{Hifi. nat.) On fait aufli plufieurs claßes d’animaux,

d’arbres, de fimples ou herbes, &c. par la même

analogie;

Claße fe dit aufli des différentes falles des collèges

dans lel'quelles on diftribue les.écoliers félon leur capacité.

Il y a fix claffes pour les humanités, & dans

quelques collèges fept. La première en dignité c’eft

la Rhétorique : or en commençant à compter par la

Rhétorique, on defcend jufqu’à la fixieme ou feptie-

me ; & c ’eft par l’une de celles-ci que l’on commence

les études claffiques. Il y a deux autres claßes pour

la Philofophie ; l’une eft appellée logique, & l’autre

phyfique. Il y a aufli les écoles de Théologie, celles

de Droit & celles de Medecine ; mais on ne leur

donne pas communément le nom de claße.

Il eft v ra i, comme on le d it, que Quintilien s’eft

fervi du mot de claße en parlant des écoliers ; mais

ce n’eft pas dans le même fens que nous nous fer-

vons aujourd’hui de ce mot. Il paroît par le paffage

de Quintilien, que le maître d’une même école di-

vifoit fes écoliers en différentes bandes, félon leur

differente capacité, fecundùm vires ingenii. Ce que

Quintilien en dit doit plutôt fe rapporter à ce qu’on

appelle parmi nous faire compofer & donner les places:

Ita fupcriore loço quifque declamabat ; ce qui nous

donnôit, dit-il, une grande émulation, eanobis ingens

palmoe contentio : & c’étoit une grande gloire

d’être le premier de fa divifion , ducere verb claßem

multb pulcherrimum. Quint, infi. or. 1 .1. c. ij.

Au refte Quintilien préféré l’éduçation publique,

fa ite , comme i l l'entend, à l’éducation dottieffiqttè

ordinaire. Il prétend que communément il y a air-

tant de danger pour les moeurs dans l’une que dans

I autre ; mais il ne veut pas que les clajfes foient trop

nombreufes. Il faudroit qu’alors la claffe fut divifée,

& que chaque divifion eût un maître particulier :

Nurnerus obfiat, nec eb mitti puerum yolo ubi negliga*

tur» fed ncque proeceptor bonus majore fe turbâ, quatre

ut. fuflj.nere eam. pojjît , oneraverit. . . . . . ita nunquaiil

erirnus in turba. Std ut fugiendçe f n t magna fchola >

non tamen hoc eb valet ut fugiendçe fint omnino fchola ;

aliud e f enim vitarc eas , aliud eligere. Quint, infi. or*

1 .1 . c, i j .

Ce chapitre de Quintilien eft rempli d’ob fer vantions

judicieufes ; il fait voir que l’éducation domestique

a des inconvéniehs, mais que l’éducation pu blique

en a aufli. Seroit-il impoflible de tranfporter

dans l’une ce qu’il y a d’avantageux dans l ’autre ?

L’éducation domeftique eft-elle trop folitaire & trop

languiffante ? faites fouvent des affemblées, des exercices,

des déclamations, &c. Excitanda mens & at-

tollendafemper ejl. Ibid. L’éducation publique éloigne-

t-elle trop les enfans de l’ufage du m onde, de façon

que lorfqu’ils font hors de leur collège ils paroiffent

aufli embarraffés que s’ils étoient tranfportés dans un

autre monde } exifiment fe in alium terrarum orberti

delatos (Pétrone) ; faites-leur voir fouvent des perfonnes

raifonnables ; accoûtumez-les de bonne heure

à voir d’honnêtes gens, qu’ils ne foient pas décontenancés

en leur préfence : AJfuefcant jam à tenero

non reformidare homines. Quint, ibid. Faites que votre

jeune homme ne foit pas ébloiii quand il voit le fo~

leil ; & que ce qu’il verra un jour dans le monde, ne

lui paroiffe pas nouveau : Caligat in foie, omnia nova

affendit. Ibid. L’éducation publique donne lieu à l’émulation

: Firmiores inlitterisprofeclus alitemuldtio....

& licet ipfa vitium f i t ambitio , fréquenter tamen caufa

virtutum ejl. Ibid. Necejfe ejl enirn ut fibi nimiurn tribun:

, qui fe hemini cotnparat. Ibid.

Ce que dit Quintilien dans ce chapitre fécond

fur la vertu & la probité que l’on doit rechercher

dans les maîtres, eft conforme à la morale la plus

pure ; & ce qu’il- ajoûte dans le chapitre fuivant, fur

les peines & les châtimens dont on punit les écoliers ,

eft bien digne de remarque. Il dit que ce châtiment

abat l ’efprit : Refringit animum & abjicit lucis fugam ,

& tædium diclat. Jam f i minor in diligendis proeceptorurte-

moribus fuit cura, pudet dicere in quceprobra nefandi

homines ifio coedendi jura abutantur, non morabor in

parte hac ; nimiurn ejl quod intelligitur. Hoc dixiffefatis

ejl, in atatern injirmam & injuria obnoyiam nernini débet

nimiurn licere.......... un de caufas turpium faclorunt

fiepe extitijfe utinam falfo jaclaretur. Quint, inft. I. ƒ.

ce. ij. & iij.

Cette obfervation de Qintilien ne peut être aujourd’hui

d’aucun ufage parmi nous.

# On ne peut rien ajoûter à l’attention que les principaux

des collèges apportent dans le choix des maîtres

auxquels ils confient i’inftruôion des jeunes

gens, & les châtimens dont parle Quintilien ne font

prefque plus en ufage. Voye^ C o l lè g e . ( F )

C lasse , f. f. (Marine.) On entend en France par

ce mot, l’ordre établi fur les côtes & dans les provinces

maritimes, pour régler le fervice des matelots

& autres gens de mer qui font enrollés pour le

fervice du R o i, & diftribues par parties, chacune

defquelles s’appelle clajfe. L’ordonnance de Louis

XIV. pour les armées navales, de 1689, regle tout

ce qui concerne les clajfes, & le détail fuivant en eft

extrait.

II y a un enrollement général fait dans les provinces

maritimes du royaume, des maîtres, pilotes,

contre-maîtres, canonniers, charpentiers, officiers-

mariniers , matelots, & autres gens de mer,

Les provinces font divifées en divers départe-

mens, en chacun defquels il y a un commiffaire qui

tient le rôle des officiers mariniers, matelots, &

gens de mer.

Les officiers mariniers & matelots font divifés par

clajfes , fa voir dans les provinces de Guienne, Bretagne,

Normandie, Picardie & pays conquis, en

quatre clajfes : & dans les provinces de Poitou, Sain-

tonge, pays d’Aunis, îles de Ré & d’Oleron, riviere j

de Charante, Languedoc & Provence, en trois claf-

fes ; ce qui forme fept clajfes,

Chaque clajfe doit fervir alternativement de trois

ou quatre années l’une, fuivant la divifion qui en

aura été faite, & le fervice commencera au prenuer

Janvier de chacune année. Les officiers mariniers &

matelots doivent toujours porter fur eux les bulletins

qui leur font délivrés par les commiffaires.

Il eft défendu aux matelots de s’engager pour aucune

navigation, à moins qu’ils n’ayent été enrô-

les, & n ayent retiré leur bulletin. Défenfe aux capitaines

& maîtres de navires de les employer, à

peine de 500 liv. d’amende pour la première fois,

& peine corporelle pour la fécondé.

Ceux des clajfes qui ne font point dans leur année

de fervice , peuvent s’engager avec les marchands

& les navigateurs particuliers ; mais il eft défendu

aux, maîtres de navires d’engager aucun matelot

l’année de fbn fervice, ni pour aucun voyage long

qui puiffe empêcher leur retour pour ce tems. Et

pour cet effet, le rôle de leur équipage, où l’année

de la clajfe de fervice de chaque matelot fera marquée,

doit être vifé par le commiffaire ou commis

aux clajfes établi en chaque département. (Z)

CLASSIQUE, adj. ( Gramm. ) Ce mot ne fe dit

que des auteurs que l’on explique dans les collèges ;

les mots & les façons de parler de ces auteurs fervent

de modèle aux jeunes gens. On donne particulièrement

ce nom aux auteurs qui ont vécu du tems

de la république, & ceux qui ont été contemporains

ou prefque contemporains d’Augufte ; tels font Té-

rence,Céfar, Cornélius Népos, Cicéron, Sallu-

fte, Virgile, Horace, Phedre, Tite-Live, Ovide ,

Valere Maxime, Velleius Paterculus, Quinte-Cur-

ce, Juvénal, Martial, & Frontin ; auxquels on ajoûte

Corneille Tacite, qui vivoit dans le fécond fiecle,

aufli-bien que Pline le jeune, Florus, Suétone &

Juftin.

Mais en latin l’adjeâif clafficus n’a pas la même

valeur ou acception qu’il a en françois.

i°. Clafficus fe dit de ce qui concerne les flottes

ou années navales, comme dans ce vers de Properce

:

Aut canerem Siculoe clajfica bella fuga.

L. II. Eleg. I. v. z8.

Clajfica corona, la couronne navale qui fe donnoit

à ceux qui avoient remporté la viôoire dans un

combat naval. Clajfici, dans Quinte-Curce, 4. 3 .

18. fignifie les matelots.

i°. Clajfici cives étoient les citoyens de la première

claffe ; car il faut obferver que le roi Servius avoit

partagé tous les citoyens romains en cinq claffes.

Ceux qui, félon l’évaluation qu’on en fait, avoient

mille deux cents cinquante livres de revenu, au

moins, ou qui en avoient davantage ; ceux-là, dis-

je , étoient appellés clajfiques. Clajfici dicebanturprima

tantum clajfis homines, qui centum & viginti quin-

que millia aris, amplius-ve, cenfi eraru. Aul. Gell. y. '

‘ 3 ’ Clajfici tejles, fe difoit des témoins irréprochables,

pris de, quelque claffç de citoyens. Clajfici tef

tes , dit Feftus, dicebantur qui fignandis tejlamentis ad-

hibebantur. Et Scaliger ajoûte : qui enim cives romani

erant, omnino in aliqua clajje cenfebantur ; qui non

habebant claffem, nec cives romani erant.

Tome I I I ,

,/ ü l d e' Ià t>Ue dans Aull,gelle, ,s . g. autores

claßa n e v eu tfz s Aua Us auteurs clatäucs, dans le

tens que nous donnons parmi nous à ce mot : mais

autores clajjiu lignifie Us auteurs iu premier ordre ,

Jcyores pnmteuat* & pm/Iantifmi , tels que Cicé-

ron, Virgile, Horace, &c. (F")

P“ * da" s H dernier iens donner le nom d’au-

teurs claßiques françois, aux bons auteurs du fiecle

de Louis XIV. & de celui-ci ; mais on doit plus particulièrement

appliquer le nom de <da^ÎKe/aux auteurs

qui ont écrit tout-à-la-fois élégamment & cor-

rettement, tels que D efpréaux, Racine, &c. Il fe -

roit à fouhaiter, comme le remarque M. de Voltaire

que 1 Académie françoife donnât une édition cor’

refte des auteurs clajfiques avec des remarques de

Grammaire.

CLATHROISDASTRUM, f. n. (Hiß. nat. Bot J

genre de plante différent du clathroides, non-feulement

parce que fon enveloppe eft très-peu apparente

& a peu de confiftance, mais encore parce que

la tige le trayerfe dans toute fa longueur de bas en-

haut. Micheli, nova pl. gen. Fovez P l a n t f ( 1\

C L A TH R O ID E sVm . ( 4 n « ) genre

de plante dont les individus font ronds ou en for-

me de poire, avant qu’ils fortent de leur envelop-

pe ; mais dès qu’ils en font dehors, ils deviennent

elliptiques. Le elathroides n’eft pas creux comme le

clathrus , mais il eft compofé d’un tiflu fort fin &c

dilpofe en forme de filet. Ce tiffu renferme dans les

elpaces vuides des tas de femences rondes & feches.

Micheli, nova pi. gen. Foyer Pla n t e ( I l

m W ” ■ { W **r. B o > f genre de

plante dont les mdividns font de figure arrondie on

en forme de poire creufe comme une bourfe, & ’ou-

vert en plufieurs endroits comme une grille. Avant

que le clathrus forte de fon enveloppe, il fe forme

dans fon intérieur une malle compofée en partie d’u-

ne forte de glu fort pure, & en partie d’une matière

grue lemblable à de la farine, un peu détrempée &

fortement battue. Cette maffe contient des femences

tres-petites, & dès que le clathrus fiart de fon enveloppe

& s’épanouit, elle fe réfout en une liqueur

tort puante, qui découle goutte à goutte. Micheli

nov. pl. gen. Foyt{ PLANTE, (ƒ)

C L A T IR , v. n. (Claffe) U exprime le cri du

chien, torique cet animal le redouble, & fomble

avertir le chafleur que le gibier qu’il preffe à la pi-

lte n elt pas éloigné. r

* ^ f' f' { fjy ,hoL) étoit, félon quelquesuns,

la déeffe des grilles & des ferrures ; elle avoir

à Rome un temple en commun avec Apollon fur le

mont Quirinal. Clatra n’étoit, félon d’autres qu’un

furnom d’Ifis. *

CLAVAGE, f. m. (Jurifprud, ) étoit un droit que

payoïent ceux cpi entroient en prifon. II en eft parlé

dans les privilèges accordés par Charles VI. à la

ville de Figeât, au mois d’Août 1394. art. 4(3. Solvant

duodecim denarios pro clavagio. Rec. des ordonnances

de la troijieme race, tome VII.p. 6'G8. (A )

CLAVAIRE, f. m. (Jurifprud.) nom que l'on donnoit

anciennement à celui qui avoit la garde des clés

d’une ville, ou du thréfor, ou du chartrier. Ce t o f ficier

avoit en quelques endroits une jurifdiûion.

Voyc[ le recueil des ordonnances de la troijieme race '

tome VII. p. Cyg. & Chifi. de Dauphiné, par Valb<£

nay- ( -0

CLAVARIA ,.f. f. (Hiß. nat. Bot.)genre déplanté

charnue, qui n’a point de rameaux, & qui reflem-

ble à une maflue. Il eft affez rare d’en trouver qui

foient creufes. La furface extérieure eft unie & par-

femée de petites femences. Micheli, nov. pl. gtn

Voye^ Plante. ( I j

* CLAVARIUM, ( Hiß. anc. ) don en argent que

les empereurs faifbient diftribuer aux foldats pour

S s s ij