fubdivifion des conjugaifons , & la diftinâion des

temsdes verbes, fetire de cette \kt\xefigurative , ou

caraclérifiique.

3. La v o y e lle , ou la dlphthongue qui précédé la

terminaifon.

4. Enfin , il faut obferver l’augment. Les lettres

que l’on ajoute avant la première fyllabe du thème

du v erb e, ou le changement qui fe fait au

commencement du verbe, lorfqu’on change une brèv

e en une longue, eft ce qu’on appelle augment; ainfi

il y a deux fortes d’augments. 1. L’augment fyllabi-

que qui fe fait en certains tems des verbes qui commencent

par une confonne, par exemple , tutti-» ,

verbero, eft le thème fans augment ; mais danstrvwdov,

verberabam , î eft l’augment fyllabique, qui ajoûte

une fyllabe de plus à tÛttt».

z. L’augment temporel fe fait dans les verbes qui

commencent par une voyelle breve, que l’on change

en une longue, par ex. »pu», traho, »pvuv, trahebam.

Ainfi non-feulement les verbes grecs ont des ter-

minaifons différentes, comme les verbes latins ; mais

de plus, ils ont l’augment qui fe fait en certains tems,

& au commencement du mot.

Voilà une première différence entre les verbes

grecs , & les verbes latins.

z. Les Grecs ont un mot de plus ; c’eft l’optatif,

qui en grec a des terminaifons particulières, différentes

de celles du fubjon&if ; ce qui n’eft pas en

latin. . t

3. Les verbes grecs ont le du el, au lieu qu en latin

ce nombre eft confondu avec le pluriel.Les Grecs

ont un plus grand nombre de tems ; ils ont deux ao-

riftes, deux futurs, & un paulb-poft futur dans le fens

paflif, à quoi les Latins fuppléent par des adverbes.

5. Enfin les Grecs n’ont nifupins, ni gérondifs proprement

dits ; mais ils en font bien dédommagés par

les différentes terminaifons de l’infinitif, & par les

différensparticipes. Il y a un infinitif pour le tems

prélent, un autre pour le futur premier , un autre

pour le futur fécond, un pour le premier aorifte, un

pour le fécond , un pour le prétérit parfait ; enfin il

y en a un pour le paulb-pojl futur, &c de plus il y a

autant de participes particuliers pour chacun de ces

tems-là.

Dans la langue allemande , tous les verbes font

terminés en en à l’infinitif, fi vous en exceptezfeyn,

être, dont Ve fe confond avec l’y . Cette uniformité

de terminaifon des verbes à l’infinitif, a fait dire aux

Grammairiens, qu’il n’y avoit qu’une feule conjugai-

fon en allemand ; ainfi il fufiit de bien favoir le paradigme

ou modèle fur lequel on conjugue à la voix

a&ive, tous les verbes réguliers, & ce pafadigme,

c’eft lieben, aimer ; car telle eft la deftination des

verbes qui expriment ce fentiment, de fervir de paradigme

en prefque toutes les langues : on doit en-

fuite avoir des liftes de tous les verbes irréguliers.

J’ai dit que lieben étoit le modèle des verbes à la

voix a&ive ; car les Allemands n’ont point de verbes

palfifs en un feul mot : tel eft aulfi notre ufage , &

celui de nos voifins ; on fe fert d’un verbe auxiliaire

auquel on joint ou le fupin qui eft indéclinable, ou

le participe qui fe décline.

Les Allemands ont trois verbes auxiliaires ; haben,

avoir ; fty n » être j werden, devenir. Ce dernier fert

à former le futur de tous les verbes aûifs ; il fert

aulfi à former tousles tems des verbes palfifs,conjointement

avec 'le participe du verbe ; furquoi il faut

obferver qu’ en allemand, ce participe ne change jamais

, ni pour la différence des genres, ni pour celle

des nombres ; il garde toûjours la même terminaifon.

A l’égard de l’anglois, la maniéré de conjuguer les

Verbes de cette langue n’eft point analogue à celle

des autres langues : je ne fai fi elle eft aulfi facile

qu’on le dit pour un étranger qui ne fe contente pas

d’une fimple routine, & qui veut avoir une connoif*

farice railonnée de cette maniéré de conjuguer. "Wallis

, qui étoit anglois, dit que comme les verbes anglois.

ne varient point leur terminaifon , la ..conjugaifon

qui fa it ,d it - il, une fi grandè difficulté dans

les autres langues, eft dans la lienne une affaire très-

aifée, & qu’on en vient fort aifément à bout, avec

le fecours de quelques mots ou verbes auxiliaires.

Vtrborum ûexio Jeu conjugdtio , quee in reliquis lin-

guis maximum fortitur difficultatem ,apud Anglos levif-

Jîmo negotio peragitur. . . verborum aliquot auxiliarium

adjumento ferb totum opus perficitur. Wallis , gramm,

ling. ang.-cb. viij. de verbo.

C ’eft à ceux qui étudient cette langue à décider

cette queftion par eux-mêmes.

Chaque verbe anglois femble faire une elaffe à

part ; la particule prépofitive to, eft comme une efi

pece d’article deftiné à marquer l’infinitif ; deforte

qu’un nom fubftantif devient verbe, s’il eft précédé

de cette particule : par exemple , murder, veut dire

meurtre , homicide ; mais to murder , lignifie tuer »

lift , effort ; to lif t , enlever : love , amour, amitié,

affe&ion ; to love, aimer, &c. Ces noms fubftantifs

qui deviennent ainfi verbes, font la caufe; de la grande

différence qui fe. trouve dans la terminaifon des

infinitifs ; on peut obferver prefque autant de terminaifons

différentes à l’infinitif, qu’il y a de lettres

à l’alphabet, a , b , c , dytyf.y g , &c. to jlea , écorcher

; to robt voler, dérober; tofind, trouver; to

love, aimer ; <to ‘juaffy boire à longs traits ; to jog ,

fecoiier, pouffer.; 10 cath, prendre, faifir ; to thank ,

remercier; to call, appeller ; to lam, battre, frapper ;

to run, courir; to help , aider ; to wear, porter ; to

tofj, agiter ; to rejl, fe repofer ; to know, favoir ; to

box, battre à coups de poing ; to marry, marier, fe

marier

Ces infinitifs ne fe conjuguent pas par des change-

mens de terminaifon, comme les verbes des autres

langues ; la terminaifon de ces infinitifs né change

que très-rarement. Ils ont deux participes;; un participe

préfent toûjours terminé en ing9 having, ayant,

being , étant ; & un participe paffé terminé ordinai-,

rement en ed ou fd , loved., aimé : mais ces participes

n’ont guere d’analogie avec les nôtres ; ils font

indéclinables, & font plutôt des noms verbaux qui

fe prennent tantôt fubftantivement & tantôt adjec-

tivement : ils énoncent l’a&ion dans un fens abftrait ;

par exemple ,your marry ing lignifie votre marier, l’a-

clion de vous marier plutôt que votre mariant. Corning

eft le participe préfent de to-cotne , arriver, &

lignifie Vaction d’arriver’, de venir , ce que notre participe

arrivant ne rend point. Les Anglois difent his

coming, fon arrivée, fa venue,ion adiond’arriver;

& l’idée qu’ils ont alors dans l’efprit, n’a pas la même

forme que celle de :1a penfée que nous avons

quand nous difons venant, arrivant. C ’eft de la différence

du tour, de l’imagination, ou de la différente

maniéré dont l’efprit eft affedé, que l’on doit tirer

la différence des idiotifmes & du génie des langues.

C’eft avec l’infinitif & avec les deux noms verbaux

ou participes dont nous venons de parler, que

l’on conjugue les verbes anglois , par le fecours de

certains mots & de quelques verbes auxiliaires. Ces

verbes font proprement les feuls verbes. Ces auxiliaires

font to have f avoir.; to.be, être ; todo.yfaire,

& quelques autres. Les perfonnes fe marquent par

le pronoms perfonnels i ,-je ; thon, tu ; he.t il.; she,

elle : & au pluriel, wt, mous ; y ou, vous ; they, ils

ou elles, fans que cette différence de pronoms apporte

quelque changement dans ;la terminaifon du

nom verbal,que l’on regarde communément comme

verbe.

Les grammaires que l’on a faites jufqu’ici pour

nous apprendre l’Anglois, du.moins celles dont j’ai

eu cônnoiffance, ne m’ont pas paru propres pour

nous donner une idée juftede la maniéré de conjuguer

des Anglois. On rend l’anglois par un équivalent

françois , qui ne donne pas l’idée jufte du tour littéral

anglois, ce qui eft pourtant le point que cherchent

ceux qui veulent apprendre une langue étrangère;

par exemple, i do dine, on traduit je dîne ; thou dojl

dint, tu dînes ; he dots dine, il dîne, i , marque la premiere

perfonne; do, veut dire faire ; & dine, dîner :

il faudrait donc traduire, je ou moi faire dîner, tu

fais dîner y il ou lui fait dîner. Et de même there i s ,

on traduit au fingulier, il y a ; there, eft un adverbe

qui veut dire là , & is eft la troifieme perfonne du

fingulier du préfent du verbe irrégulier to be, être,

& are fert pour les trois perfonnes du pluriel ; ainfi

il falloit traduire there is , là e ft, & there arey là font,

& obferver que nous difons en françois, il y a.

Le fens paflif s’exprime en anglois , comme en

allemand & en françois , par le verbe fubftantif,

avec le participe du verbe dont il s’agit, i am loved,

je fuis aimé.

. Pour fe familiarifer avec la langue angloife, on

'doit lire fouvent les liftes des verbes irréguliers qui

fe trouvent dans les grammaires , & regarder chaque

mot d’un verbe comme un mot particulier, qui

a une lignification propre ; par exemple, i am, je

fuis; thou art, tu es ; he i s , il eft : we are y nous fom-

mes \ye are, vous êtes ; they ate, ils font, &c. Je regarde

chacun de ces mots-là avec la lignification particulière

, & non comme venant d’un même verbe.

Am y lignifie fu is , comme fun lignifie foleil, ainfi des

autres«

Les Efpagnols ont trois conjugaifons, qu’ils diftin-

guent par la terminaifon de l’infinitif. Les verbes

dont l’infinitif eft terminé en ar, font la première

ponjugaifon ; ceux de la fécondé fe terminent en er :

enfin ceux de la troifieme en ir.

Ils ont quatre auxiliaires, haver, tener, fer & eflari

Les deux premiers fervent ï. conjuguer les verbes actifs

, les neutres & les réciproques : fer & eftar font

deftinés pour la conjugal fon des verbes palfifs.

La maniéré de conjuguer des Efpagnols, eft plus

analogue que la nôtre à la maniéré des Latins. Leurs

verbes ne font précédés des pronoms perfonnels,

que dans les cas oii ces pronoms feraient exprimés

en latin par la raifon de l’énergie ou de l’oppofition.

Cette fuppreflion des pronoms vient de ce que les

terminaifons efpagnoles font affez connoître les perfonnes.

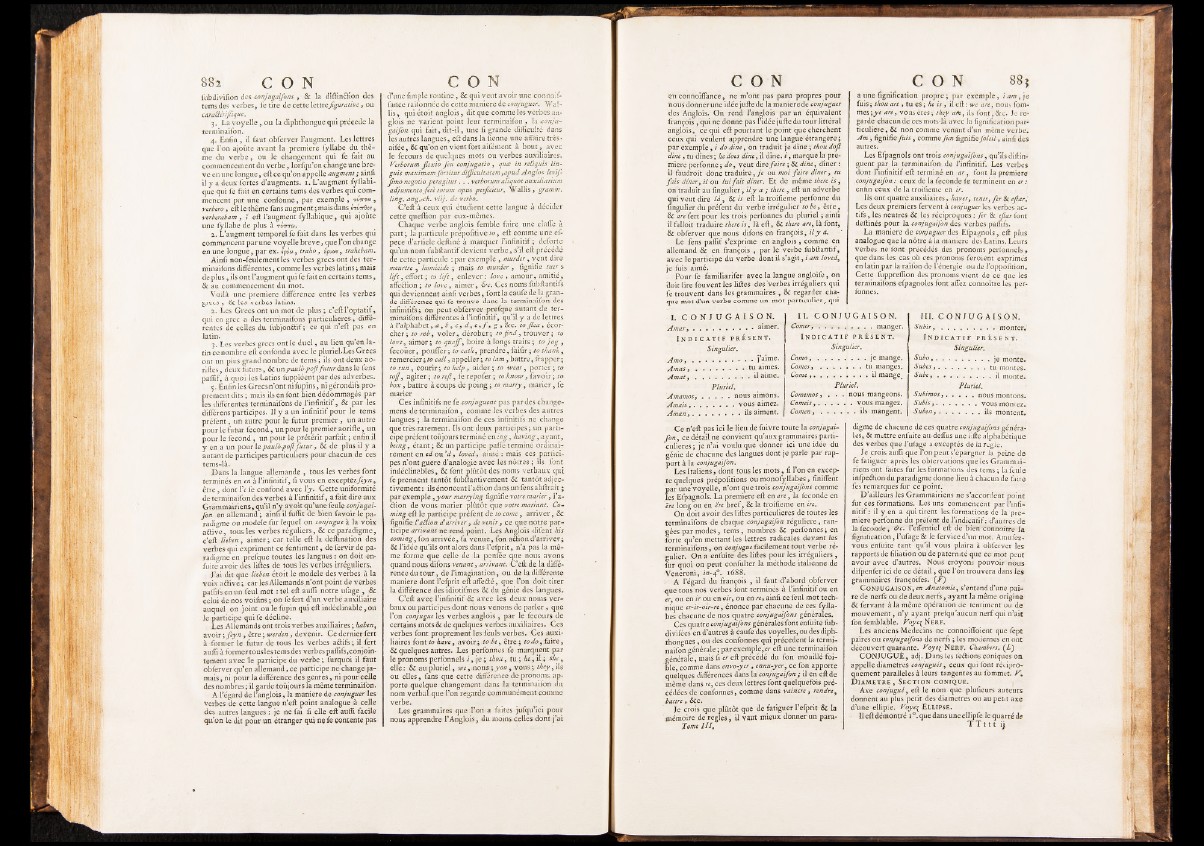

I. C O N J U G A I S O N .

Amary ................................ aimér.

I n d i c a t i f p r é s e n t .

Singulier.

Amo y . . ......................... j âinte.

Amas y ..........................tu aimes.

Amat, . . . . . . . il aime.

Plunel.

AmamoSy . . . . . nous aimons.

Amaisy. . . . . . . vous aimez.

Aman y ......................... ils aiment.

I L C O N J U G A I S O N .

Comer y . . . . . . . . . manger.

I n d i c a t i f p r é s e n t .

Singulier.

Como y ............... ... je mange.

Cornes y . . . . . . . tu manges.

Corne y. . . .................. il mange

Pluful.

Comemos y . . . nous mangeons.

Comeis, . . . . . . vous mangez. ■

Comeny . . . . . . ils mangent.

I II. C O N J U G A I S O N .

Subir y . . .................. . monter.'

I n d i c a t i f p r é s e n t .

Singulier.

Subo y ............................ je monte.

Subes............................tu montes.'

S u b e ,............................ fi monte.

Pluriel.

Subimos, . . . nous montons.

Subis y. , . . . . . . vous montez.-

Suben3 ......................ils montent.'

Ce n’eft pas ici le lieu de fuivre toute la conjugai-

fon , ce détail ne convient qu’aux grammaires particulières

; je n’ai voulu que donner ici uné idée du

•génie de chacune des langues dont je parle par rapport

à la conjugaifon.

Les Italiens, dont tous les m ots, fi l’on en excepte

quelques prépofitions ou monofyllabes, finiffent

par une voyelle, n’ont que trois conjugaifons comme

les Efpagnols. La première eft en are, la fécondé en

ère long ou en ere bref, & la troifieme en ire.

On doit avoir des liftes particulières de toutes les

terminaifons de chaque conjugaifon régulière, rangées

par modes, tems, nombres &c perfonnes ; en

forte qu’en mettant les lettres radicales devant les

terminaifons, on conjugue facilement tout verbe régulier.

On a enfuite des liftes pour les irréguliers ,

lur quoi on peut confulter la méthode italienne de

Veneroni, i/z-40. 1688.

A l’égard du françois , il faut d’abord obferver

que tous nos verbes font terminés à l’infinitif ou en

er ou en ir ou en oir, ou en re, ainfi ce feul mot technique

er-ir-oir-re, énonce par chacune de ces fylla-

bes chacune de nos quatre conjugaifons générales.

Ces quatre conjugaifons générales font enfuite fub-

divifées en d’autres à caufe des voyelles, ou desdiph-

thongues, ou des confonnes qui précèdent la terminaifon

générale ; par exemple, er eft une terminaifon

générale, mais fi er eft précédé du fon mouillé foi-

ble comme dans envo-ytr, ennu-yer y ce fon apporte

quelques différences dans la conjugaifon ; il en eft de

même dans re, ces deux lettres font quelquefois précédées

de confonnes, comme dans vaincre y rendre y

battre , & c .

Je crois que plutôt que de fatiguer l’efprit & la

mémoire de réglés, il vaut mieux donner un para-

fome I I I ,

digme de chacune de ces quatre conjugaifons générales,

& mettre enfuite au-deffus une lifte alphabétique

des verbes que l ’ufàge a exceptés de la réglé.

Je crois aufli que l’on peut s’épargner la peine de

fe fatiguer après les obfervations que les Grammairiens

ont faites fur les formations des tems ; la feule

inlpeftion du paradigme donne lieu à chacun de faire

fes remarques fur ce point.

D ’ailleurs les Grammairiens ne s’accordent point

fur ces formations. Les uns commencent par l’infinitif

: il y en a qui tirent les formations de la première

perfonne du préfent de l’indicatif: d’autres de

la fécondé , &c. l’effentiel eft de bien 'connoîrre la

lignification, l’ufage & le fervice d’un mot. Amufez-

vous enfuite tant qu’il vous plaira à obferver les

rapports de filiation ou de paternité que ce mot peut

avoir avec d’autres. Nous croyons pouvoir nous

difpenfer ici de ce détail, que l’on trouvera dans les

grammaires françoifes. (F)

C onjugaison, en Anatomie y s’entend d’une paire

de nerfs ou de deux nerfs, ayant la même origine

& fervant à la même opération de lentiment ou de

mouvement, n’y ayant prefqu’aucun nerf qui n’ait

fon femblable. Voytç Nerf.

Les anciens Médecins ne connoiffoient que fept

paires ou conjugaifons de nerfs ; les modernes en ont

découvert quarante. Voye^ Nerf. Chambers. (L\

CONJUGUÉ, adj. Dans les ferions coniques on

appelle diamètres conjugués, ceux qui font réciproquement

parallèles à leurs tangentes au fommet. V.

D iam è t r e , Sec t io n coniq ue.

Axe conjugué y eft le nom que plufieurs auteurs

donnent au plus petit des diametres ou au petit axe

d’une ellipfe. P’oye^ Ellipse.

Il eft démontré i° . que dans une ellipfe le quarré de

T T111 iy