Coi C O OE

concentration du coeur ne peut être appliquée à Tab-

fence de la liqueur péricardine, félon M. de Sénats

Le coeur-peut fe dilater beaucoup, tant à la fuite

d<es pleuréfies S i des fievres violentes, que par les

efforts du fang caufés par des mouvemens v iolens,

ou par les pallions, par la préfence des polypés, les

anevrifmes des greffes arteres. Il n’arrive pas toujours

que les parois d u coeur qui fe dilate, s’épaiffif-

fent ; cette dilatation appartient auffi fouvent, au

moins, au» oreillettes qu’aux ventricules: elle a

des (ignés fort équivoques, elle eft quelquefois

mortelle; S i tous les remedes auxquels on puifle

avoir recours , font la faignée, la diete S i les caïmans.

On ne connoît aucun remede pour le retré-

ciffement ou la diminution du coeur , dontles (ignés

font auffi fort obfcurs.

Quelque bornées que foient nos connoiffanees

à l’égard des maladies du coeur dont nous venons'dê1

parler, il en eft d’autres qu’on ne fauroit même fe

flater de connoître par aucun ligne ; tels font les

coeurs velus, S i ceux dans lefquels il fe forme des

couches d’une matière qui fe condenfe, & qui n’eft

autre chofe que de la lymphe. On a auffi trouvé dans

le coeur, des pierres, & fouvent des concrétions of-

feufes aux arteres, aux valvules S i aux parois ; oii

y a trouvé des v er s , quelques obfervateurs le -prétendent

au moins : mais M. de Senac ne reçoit pas

de telles obfervations fans foupçon ; S i il faut potier

le même jugement des poux, qu’on dit avoir

trouvé dans le coeur, S i peut-être de fon hydropifie

venteufë. Enfin le coeur change quelquefois de plac

e , &c.- — 1 '' ^ f l’\

Telle eft, dit M. de Senac, l'hiftoire des faits répandus

âans^dïvers ouvrages : f i on' ne fe propofoit que la

guérifon des maladies auxquelles ce vifeere eft fuje t, on

pôurroit négliger ces obfervations ; mais on ne conçoit ce

■ qui efl fournis à la Medecint, qu'en connoiffant ce qui lui

rèjifte • on ne peut diftinguer les maux f i on les ignore.

C oe u r , (Gramm.) La pofition du coeur, fa fonction

dans le corps humain, l’importance de ce vifeere

, &c. ont fort multiplié les acceptions figurées

de ce mot, tant au moral qu’au phyfique. Voye^ les

articles fuivans.

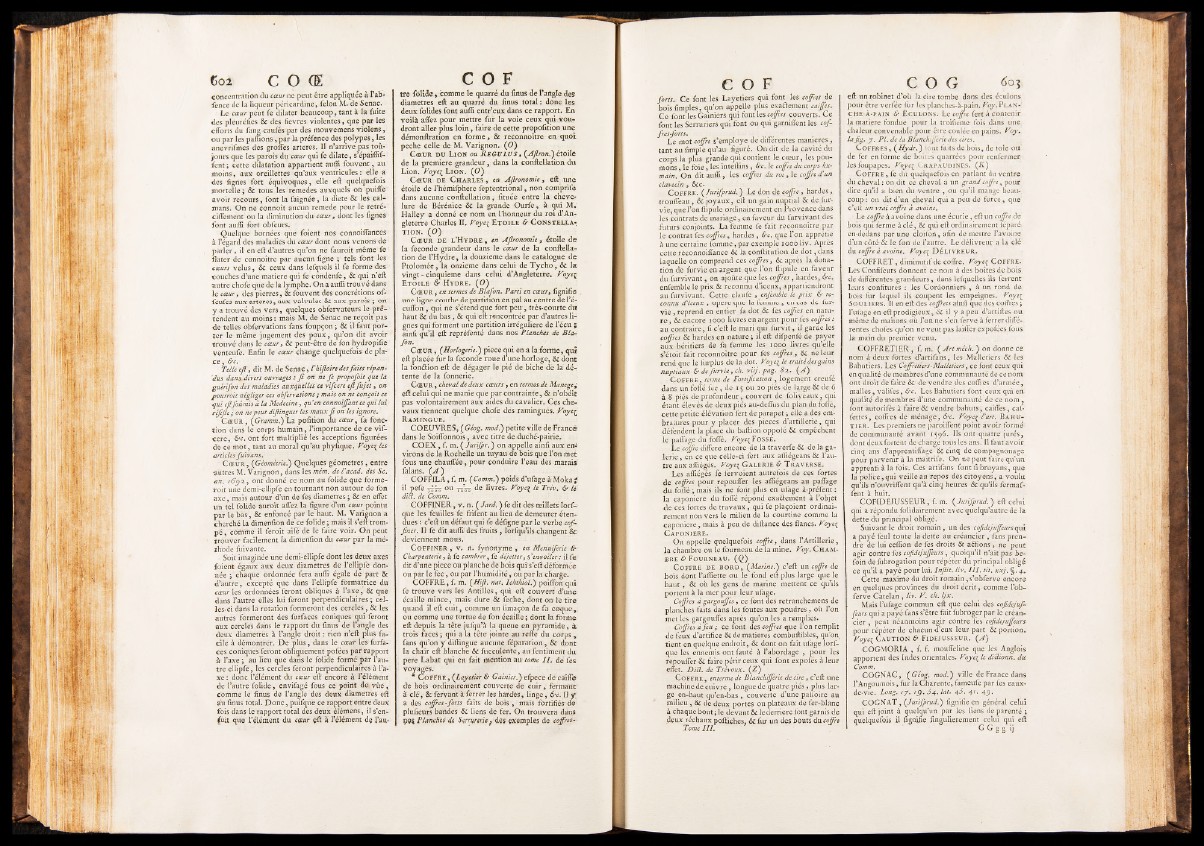

C oeur , (Géométrie.) Quelques géomètres, entre

autres M. Varignon, dans les mém. de l'acad. des Sc.

an. r fy z , ont donné ce nom au folide que forme-

roit une demi-ellipfe en tournant non autour de fon

a x e , mais autour d’un de fes diamètres; & en effet

un tel folide auroit affez la figure d’un coeur pointu

par le bas, S i enfoncé par le haut. M. Varignon a

cherché la dimenfion de ce folide ; mais il s’éft trompé

, comme il feroit aifé de le faire voir. On peut

trouver facilement la dimenfion du coeur par la méthode

fuivante.

Soit imaginée une demi-ellipfe dont les deux axes

foient égaux aux deux diamètres de l’ellipfé donnée

chaque ordonnée fera auffi égale de part &

d’autre, excepté que dans Tellipfe formatrice du

coeur les .ordonnées feront obliques à Taxe, S i que

dans l’autre elles lui feront perpendiculaires ; celles

ci dans la rotation formeront des cercles, & les

autres formeront des furfaces coniques qui feront

aux cercles dans le rapport du finus de l’angle des

deux diamètres à l’angle droit : rien n’eft plus facile

à démontrer. De plus, dans le coeur les furfà-

ces coniques feront obliquement pofées par rapport

à l’axe ; au lieu que dans le folide formé par l’autre

ellipfe, les cercles feront perpendiculaires à Tax

e : donc l’élément du coeur eft encore à l’élériient

de l’autre folide, envifagé fous cé point dé; vue

comme le finus de l’angle des deux diamètres eft

au finus total. D on c , puifquè ce rapport entre demi

fois dkns le rapport total des deux élémens, il s’enfuit

que l'élément du coeur eft à l’élément de Tau-

C O F

tfe folide, comme le quarré du finus de l’angle des

diamètres eft au quarré du finus total : donc les

deux folides font auffi entr’eux dans ce rapport. En

voilà affez pour mettre fui* la voie ceux qu iyou -

dront aller plus loin, faire de cette propofition une

démonftration en forme, & reconnoître en quoi

peche celle de M. Varignon. (O)

C oeur du L ion ou R e g u l u s , (Aftron.)étoile

de la première grandeur, dans la conftellation du

Lion. Voye^ Lio n . (O)

Coeur de C harles , en Aftronomie, eft une

étoilé de l’hémifphere feptentrional, non comprife

dans aucune conftellation ; fituée entre la Chevelure

de Bérénice S i la grande Ourfe , à. qui M.-

Halley a donné ce nom en l ’honneur du roi d’Angleterre

Charles II. Voye{ Eto il e & C o nste llat

io n . (O )

C oeur de l’Hydre , en Aftronomie, étoile de

la fécondé grandeur dans le coeur de la conftellation

de l’Hydre, la douzième dans le catalogue de

Ptolomée, la onzième dans celui de T y ch o , S i lav

vingt - cinquième dans celui d’Angleterre. Voyeç

Eto il e & Hyd re. (O )

C oe ur, en termes de Blafon. Parti en coeur, fignifie

une ligne courbe de partition en pal au centre de l’é-

cüffon, qui ne s’étend que fort peu , très-courte du

haut S i du bas, & qui eft rencontrée par d’autres lignes

qui forment une partition irrégulière de l’écu ;

ainfi qu’il eft repréfenté dans nos Planches de Bla-

fon. .

C oeur , (Horlogerie.) piece qui en a la forme, qui

eft placée fur la fécondé roue d’une horloge, S i dont

la fonâion eft de dégager le pié de biche de la dé-,

tente de la fonnerie.

C oeur , cheval de deux coeurs, en termes de Manegei

eft celui qui ne manie que par contrainte, & n’obéit

pas volontairement aux aides du cavalier. Gés chevaux

tiennent quelque chofe dès ramingués. Voyez

RAMrNGUE.

COEUVRES, ( Gèog. mod.) petite ville dé France'

dans-'le Soiffonnois, avec titre de duché-pairie.

C O E X , f. m. ( Jurifpr. ) on appelle ainfi aux en*

virons de la Rochelle un tuyau d'e bois que l’on met

fous une chauffée, pour conduire Teau des marais:

falans. (A )

COFFILA, f. m. ( Comm.) poids d’ufage à Moka i

il pefe ou de livres. Voye^ le Trév. & U

dict. de Comm.

COFFINER, v . n. ( Jàrd. ) fe dit des oeillets Iorf-

qüe les feuilles fê frifent au lieu de demeurer étendues

: e’eft un défaut qui fe défigne par le verbe cof-

finer. 11' fe dit auffi dès fruits , lorfqu’ils changent Sc

deviennent mous.

CoFFlNER , v . n. fynonyme , en Meriuiferie &

Charpenterie, à fe cambrer, fe déjet ter, s'envoiler: il fe

dit d’ime pièce Ou planche de bois qui s’eft déformée

ou pàr le fé e , ou par l’humidité, ou par la charge.

COFFRE, f. m. (Hift. nat. Iehthiol.) poiffon qui-

fe trouve vers lés Antilles, qui eft couvert d’une

écaille mince, mais dure S i feche, dont on1 le tire

quand il eft cuit, comme un limaçon de fa coque,,

ou comme une tortue de fon éeàille; dont la forme

eft depuis la tête jufqii’à la queue en pyramide, à

trois races ; qui à la tête jointe au refte du corps ,

fans qu’on y diftingue aucune féparârion, S i dont

la chair eft blanche S i fueculente, aù fentiment du

pere Labat qui en fait mention au tome I I . dé fes

voyagés.

* C o FFre , (Layetier & Garnier-) efpece dé caille

de bois ordinairement couverte de cu ir, fermant

à cl‘é , & fervant à ferrer les hardès, linge, ère. Il y

a des coffres-forts faits de bois , mais fortifiés'de

plufieuirs bahdes & liens de fer. On trouvera dans

90$ Planches de Serrurerie } des exemples de coffres-

C O F

forts. Ce font les Laÿètiers qui font les coffres de

bois fimples, quion appelle plus exaflement coiffes.

Ce font les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce

font les Serruriers qui font ou qui garniffent les fof-, .

fres-foris.

Le mot coffre s’employe de différentes maniérés ,

tant au fimple qu’au figuré. On dit de la cavité du

corps la plus grande qui contient le coeur, les poumons

, le foie, les inteftins, &c. le coffre du corps humain.

On dit auffi, les coffres du roi, le coffre d'un

clavecin , Sic• i . • -

C offre. ( Jurifprud.) Le don de coffre, hardes ,,

trouffeau, Si joyaux, eft un gain nuptial & de fur-

vie, que Ton ftipule ordinairement en Provence dans

les contrats de mariage, en faveur du furvivant des

futurs conjoints. La femme fe fait reconnoître par

le contrat fes coffres, hardes, &c. que Ton apprétie

à une certaine Comme, par exemple iooo liv. Après

cette reconnoiffance Si la conftitution de d o t , dans

laquelle on comprend ces coffres, Si après la donation

de furvie en argent que Ton ftipule en faveur

du furvivant, on ajoute que les coffres, hardes, &c.

enfemble le prix & reconnu d’iceux, appartiendront

au furvivant. Cette claufe , enfemble le prix & reconnu

d'iceux, opéré que la femme , en cas de fur-

v ie , reprend en entier fa dot & fes coffres en nature

, Si èncqre iooo livres en argent pour fes coffres :

au contraire, fi c ’eft le mari qui lurvit, il garde les

coffres Si hardes en nature ; il eft difpenfé de payer

aux héritiers de fa femme les iooo livres qu’elle

s’étoit fait reconnoître pour fes coffres, Si ne leur

rend que le furplus de la dot. Foye{ le traité des gains

nuptiaux & de furvie, ch. viij. pag. 8%. (A )

C o ffre, terme-de Fortification , logement creufé,

dans un foffé feç , de 15 ou 20 piés de large Si de 6

à 8 piés de profondeur, couvert de foliyeaux, qui

étant élevés de deux piés au-deffus du plan du fofl’é,

cette petite élévation fert de parapet ; elle a des ern-

braliires pour y placer des pièces d’artillerie, qui

défendent la place du baftion oppolé Si empêchent

le paffage du foffé. V oye^ FOSSÉ.

Le coffre différé encore de la traverfe Si de la galerie

, en ce que celle-ci fert aux affiégeans Si l’autre

aux affiégés. Voye^ Galerie & T raverse.

Les affiégés fe fer voient autrefois de ces fortes

de coffres pour repouffer les affiégeans au paffage

du foffé ; mais ils ne font plus en ufage à-préfent :

la caponiere du foffé répond exa&ement à l’objet

de ces fortes de travaux, qui fe plaçoient ordinairement

non vers le milieu de la courtine comme la

caponiere, mais à peu de diftance des flancs. Voye^

C aponiere.

On appelle quelquefois coffre, dans l’Artillerie,

la chambre ou le fourneau de la mine. Voy. C hambre

& Fourneau. (Q )

C offre de bo r d , (Marine.) c’eft un coffre de

bois dont Taffiette ou le fond eft plus large que le

h au t, Si oit les gens de marine mettent ce qu’ils

portent à la mer pour leur ufage.

Coffres à gargouffes, ce font des retranchemens de

planches faits dans les foutes aux poudres, où Ton

met les gargouffes après qu’on les a remplies.

Coffres à feu ; ce font des coffres que Ton remplit

de feux d’artifice & de matières combuftibles, qu’on

tient en quelque endroit, Si dont on fait ufage lorf-

que les ennemis ont fauté à l’abordage , pour les

repouffer Si faire périr ceux qui font expofés à leur

effet. Dicl. de Trévoux. (Z )

COFFRE, enterme de Blanchifferie de cire, c’eft une

machine de cuivre, longue de quatre piés, plus large

en-haut qu’en-bas , couverte d’une pafloire au

milieu-, Si de deux portes ou plateaux de fer-blanc

à chaque bout; le devant Si le derrière font garnis de

deux réchaux poftiçhes, Si fur un des bouts du coffre

Tome III.

C O G 603

eft un robinet d’où la cire tombe dans des éculons

pour être verfée fur les planches-à-pâin. Voy. Plan-'

çh e-à-pain & Éculons. Le coffre fert à contenir

la matière fondue pour la troifieme fois dans une

chaleur convenable pour être coulée en pains. Voy .

la fig. y. PI. de la Blanchifferie des cires.

C offres, ( Hydr. ) lont faits de bois, de tôle ou

de fer en forme de boîtes quarrées pour renfermer

lesfoupapes. - C rapaudines. (K )

C o ffr e, fe dit quelquefois en parlant du ventre

du cheval : on dit ce cheval à un grand coffre, pour

dire qu’il a bien du ventre ,.ou qu’il mange beau-,

coup : on dit d’un cheval qui a peu de force, que

c’eft un vrai coffre à avoine.

Le c o ffr e avoine dans une écurie, eft un coffre de

bois qui ferme à c lé, Si qui eft ordinairement féparé

en-dedans par une cldifon, afin de mettre l’àvoine

d’un côté & le fon de l’autre. Le délivreur a la clé

du coffre à avoine. Voye^ DÉLIVREUR.

COFFRET, diminutif de coffre. Voye^ C offre.

Les Confifeurs donnent ce nom à des boîtes de bois

de différentes grandeurs, dans lelquelles ils ferrent

leurs confitures : les Cordonniers , à un rond de

bois fur lequel, ils coupent les empeignes. Voye£

Souliers. Il en eft des coffrets ainfi que des coffres ;

l’ufage en eft prodigieux, & il y a peu d’artiftes ou

même de maitons où l’on ne s’en ferve à ferrer différentes

chofes qu’on ne v.eut pas laiffer expofées fous

la main du premier venu.

COFFRETIER, f. m. ( Art méch. ) on donne ce

nom à deux fortes d’artifans, les Malletiers Si les

Bahutiers. Les Coffréeiers-Malletiers, ce font ceux qui

en qualité de membresd’une communauté de ce nom

ont droit de faire Si1 de vendre des coffrés d’armée,

malles, valifes, &c. Les Bahutiers font ceux qui en

qualité de membres'd’une communauté 'de ce nom ,

(ont autorifés à faire Si vendre bahuts, caiffës, caf-

fettes, coffres de ménagé', &c. Voycç_ l'art. Bahu -

t ie R. Les premiers ne paroiffent point avoir formé

de èommunauté avant 1596. Ils ont-quatre jurés,

dopt deuxfortent de charge tous les ans. Il faut avoir

cinq ans d’apprentiffage Si cinq de compagnonage

pour parvenir à la maîtrife. On ne peut faire qu’un

apprenti à la fois. Ces artifans font fi bruyans, que

la police, qui veille au repos des citoyens, a voulu

qu’ils n’ouvriffent qu’à cinq heures Si qu’ils fermaf-

fent à huit.

COFIDEIUSSEUR, f. m. (Jurifprud.) eft celui

qui a répondu folidairement avec quelqu’autre de la

dette du principal obligé.

Suivant le droit romain, un des cofidejuffeurs qui

a payé feul toute la dette au créancier , fans prendre

de lui ceffion de fes droits & aftions, ne peut

agir contre fes cofidejuffeurs, quoiqu’il n’ait pas be-

foin de fubrogation pour répéter du principal obligé

ce qu’il a payé pour lui. Infiit. liv. I II. tit. xxj. § . 4.

Cette maxime du droit romain,s’obferve encore

en quelques provinces du droit écrit, comme l’ob-

ferve Catelan, liv. V . ch. Ijx.

Mais l’ufage commun eft que celui des cofidejuf-

Çeurs qui a payé fans s’être fait fubroger par le créancier

, peut néanmoins agir contre fes cofidejuffeurs

pour répéter de chacun d ’eux leur part Si portion.

Voye{ Ca u t io n & Fidejusseur. (A )

COGMORIA , f. f. mouffeline que les Anglois

apportent des Indes orientales. Voyeç le diclionn. du

Comm.

CO GNAC, (Gèog. mod.) ville de France dans

l’Angoumois, fur la Charente, fameufe par fes eaux-

de-vie. Long. ty. ig . 64. lat. 4S. 41. 4c).

CO GN A T , (Jurifprud.) fignifie en général celui

qui eft joint à quelqu’un par les liens de parenté ;

quelquefois il fignifie fingulierement celui qui eft

- - ‘........... ' G G g g ij