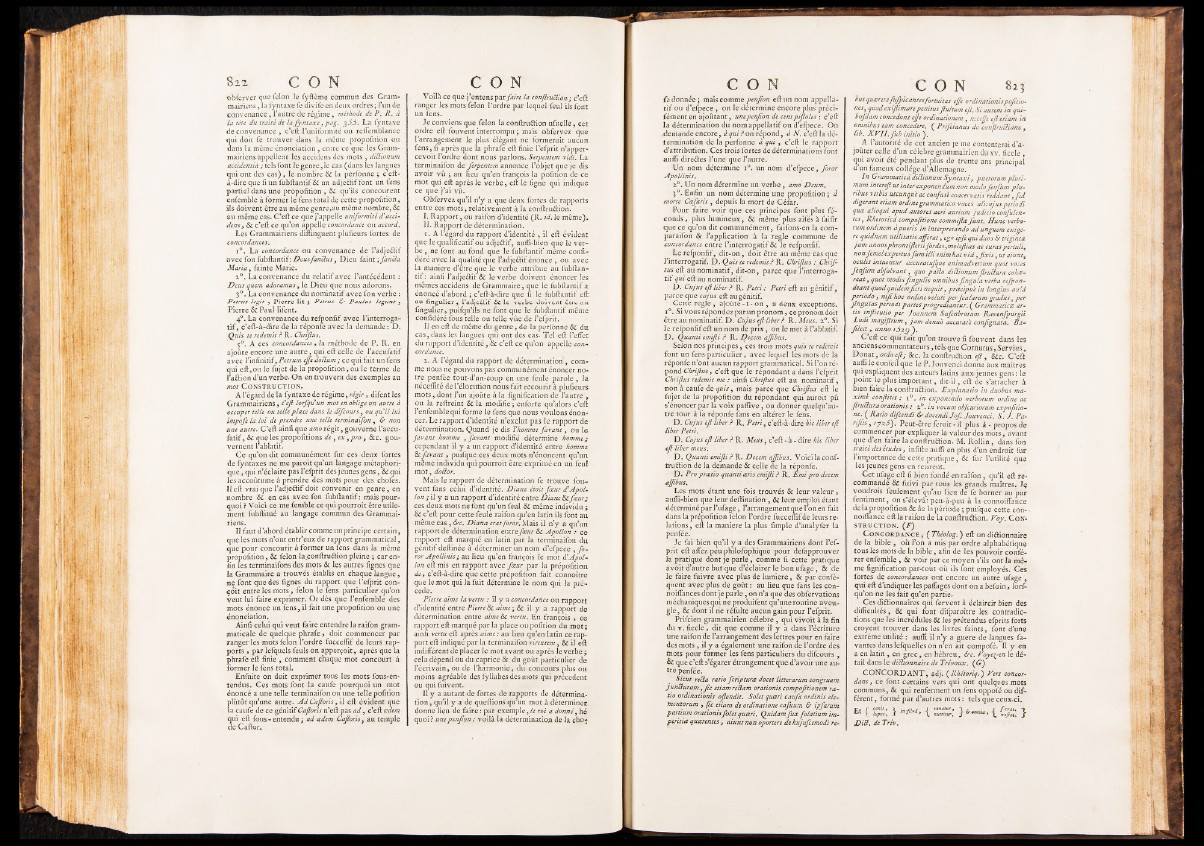

obfervef q u e félon le fyftème commun des Grammairiens

, la fyntaxe fe divife en deux ordres ; l’un de

convenance, l’autre de régime, méthode de P. R. à

la tête du traité de la fyntaxe, pag. jS à . La fyntaxe

de convenance , c’eft l ’uniformité ou reifemblance

qui doit fe trouver dans la même propofition ou

dans la même énonciation , entre ce .que les Grammairiens

appellent les accidens des mots -, diclionum

accidentia ; tels font le genre, le cas (dans les langues

qui ont des cas) , le nombre 6c la perfonne ; c’eft-

à-dire que fi un fubftantif & un adje&if font un fens

partiel dans une propofition , & qu’ils concourent

enfemble à former le fens total de cette propofition,

ils doivent être au même genre,au même nombre, &

au même cas. C ’eft ce que j’appelle uniformité d'accidens

3 & c’eft ce qu’on appelle concordance ou accord.

Les Grammairiens diftinguent plufieurs fortes de

concordances,

i° . La concordance ou convenance de l’adjeâif

avec fon fubftantif: Deusfanclus, Dieu faint ; fancla

Maria, fainte Marie.

2°. La convenance du relatif avec l’antécédent :

Deus quem adoramus, le Dieu que nous adorons.

3°. La convenance du nominatif avec fon verbe :

Petrus le g i t , -Pierre lit ; Petrus & Paulus legunt ,

Pierre & Paul lifent.

4°. La convenance du refponfif avec l’interrogat

if , c’eft-à-dire de la réponfe avec la demande : D.

(fuis te rede mit? R. Chriflus.

5°. A ces concordances, la méthode de P. R. en

ajoute encore une autre, qui eft celle de l’accufatif

avec l’infinitif, Petrum ejfe doclum; ce qui fait un fens

qui eft,ou le fujet de la propofition, ou le terme de

l’aâion d’un verbe. On en trouvera des exemples au

mot C o n s tr u c t io n .

A l’égard de la fyntaxe de régime, régir , difent les

Grammairiens, défi lorfqiüun mot en oblige un autre à

occuper telle ou telle place dans le difeours, ou qu'il lui

impofe la loi de prendre une telle terminaifon , & non

une autre. C ’eft ainfi que amo régit, gouverne l’accufatif,

&c que les propofitions de, ex 9 pro , &c. gouvernent

l’ablatif.

Ce qu’on dit communément fur ces deux fortes

de fyntaxes ne me paroît qu’un langage métaphorique

, qui n’éclaire pas l’efprit des jeunes gens, & qui

les accoutume à prendre des mots pour des chofes.

Il eft vrai que l’adje&if doit convenir en genre, en

nombre & en cas avec fon fubftantif : mais pourquoi

} V oici ce me femble ce qui pourroit être utilement

fubftitué au langage commun des Grammairiens.

Il faut d’abord établir comme un principe certain,

que les mots n’ont entr’eux de rapport grammatical,

que pour concourir à former un fens dans la même

propofition, & félon la.conftru&ion pleine ; car enfin

les terminaifons des mots & les autres lignes que

la Grammaire a trouvés établis en chaque langue,

ne font que des lignes du rapport que l’efprit conçoit

entre les mots, félon le fens particulier qu’on

veut lui faire exprimer. Or dès que l’enfemble des

mots énonce un fens, il fait une propofition ou une

énonciation.

Ainfi celui qui veut faire entendre la raifon grammaticale

de quelque phrafe , doit commencer par

ranger les mots félon l’ordre fucceflif de leurs rapports

, par lefquels feuls on apperçoit, après que la

phrafe eft finie , comment chaque mot concourt à

former le fens total.

Enfuite on doit exprimer tous les mots fous-en-

tendus. Ces mots font la caufe pourquoi un mot

énoncé a une telle terminaifon ou une telle pofition

plutôt qu’une autre. AdCafloris, il eft évident que

la caufe de ce génitif Cafloris n’eft pas ad, c’eft oedem

qui eft fous - entendu ; ad oedem Cafloris y au temple

de Caftor,

Voilà ce que j’entens par faire la conflruction ; c’eft

ranger les mots félon l ’ordre par lequel feul ils font

un fens.

Je conviens que félon la conftru&ion ufuelle, cet

ordre eft fouvent interrompu ; mais obfervez que

l’arrangement le plus élégant ne formeroit aucun

fens, fi après que la phrafe eft finie l’efprit n’apper-

cevoit l’ordre dont nous parlons. Serpentent vidi. La

terminaifon de ferpentem annonce l’objet que je dis

avoir vu ; au lieu qu’en françois la pofition de ce

mot qui eft après le verbe, eft le ligne qui indique

ce que j’ai vu.

Obfervez qu’il n’y a que deux fortes de rapports

entre ces mots, relativement à laconftruftion.

I. Rapport, ou raifon d’identité (R. id. le même).

II. Rapport de détermination.

i . A l’égard du rapport d’identité , il eft évident

que le qualificatif ou adje&if, aufii-bien que le verbe

, ne font au fond que le fubftantif même confi-

déré avec la qualité que l’adjeûif énonce , ou avec

la maniéré d’être que le verbe attribue au fubftantif:

ainfi l’adje&if & le verbe doivent énoncer les

mêmes accidens de Grammaire, que le fubftantif a

énoncé d’abord ; c’eft-à-dire que fi le fubftantif eft

au fingulier, l’adjeûif & le verbe doivent être au

fingulier, puifqu’ils ne font que'le fubftantif même

confidéré fous telle ou telle vue de l’efprit.

Il en eft de même du genre, de la perfonne & du

cas, dans les langues qui ont des cas. Tel eft l’effet

du rapport d’identité c’eft ce qu’on appelle concordance.

z. A l’égard du rapport de détermination, comme

nous ne pouvons pas communément énoncer notre

penfée tout-d’un-coup en une feule parole , la

néceflité de l’élocution nous fait recourir à plufieurs

mots, dont l’un ajoute à la fignification de l’autre ,

ou la reftreint & la modifie ; enforte qu’alors c’eft:

l’enfemble qui forme le fens que nous voulons énoncer.

Le rapport d’identité n’exclut pas le rapport de

détermination. Quand je dis Yhomme favant, ou le

J avant homme , favant modifié détermine homme;

cependant il y a un rapport d’identité entre homme

favant , puifque ces deux mots n’énoncent qu’un

même individu qui pourroit être exprimé en un feul

mot, doclor.

Mais le rapport de détermination fe trouve fou-

vent fans celui d’identité. Diane étoit foeur d?Apollon

; il y a un rapport d’identité entre Diane & foeur;

ces deux mots ne font qu’un feul & même individu ;

& c’eft pour cette feule raifon qu’en latin ils font au

même c a s , &c. Diana erat foror. Mais il n’y a qu’un

rapport de détermination entre foeur & Apollon : ce

rapport eft marqué en latin par la terminaifon du

génitif deftinée à déterminer un nom d’efpece , fo ror

Apollinis; au lieu qu’en françois le mot 8Apollon

eft mis en rapport avec foeur par la prépofition

de, c’eft-à-dire que cette prépofition fait connoître

que le mot qui la fuit détermine le nom qui la précédé.

Pierre aime la vertu : il y a concordance ou rapport

d’identité entre Pierre & aime ; & il y a rapport de

détermination entre aime & vertu. En françois , ce

rapport eft marqué parla place ou pofition du mot;

ainfi vertu eft après aime : au lieu qu’en latin ce rapport

eft indique par la terminaifon virtutem, & il eft

indifférent de placer le mot avant ou après le verbe ;

cela dépend ou du caprice & du goût particulier de

l’écrivain, ou de l’harmonie, du concours plus ou

moins agréable des fyllabes des mots qui précèdent

ou qui fuivent.

Il y a autant de fortes de rapports de détermination,

qu’il y a de queftions qu’un mot à déterminer

donne lieu de faire: par exemple,le roi a donné, hé

quoi ? une penflon : voilà la détermination de la chofe

donnée ; mais comme penflon eft un nom appella-

tif ou d’efpece , on le détermine encore plus préci-’

fément en ajoutant, une penflon de cent pifloles : c’eft

la détermination du nom appellatif ou d’efpece. On

»demande encore, à qui ? on répond, à N. c’eft la détermination

de la perfonne à q u i, c’eft le rapport

d’attribution. Ces trois fortes de déterminations font

auffi direâes l’une que l ’autre.

Un nom détermine i°. un nom d’efpece, foror

Apollinis.

2°. Un nom détermine un v erbe, amo Deum.

3°. Enfin un nom détermine une propofition; à.

morte Coefaris , depuis la mort de Célar.

Pour faire voir que ces principes font plus féconds

, plus lumineux, & même plus aifés à faifir

que ce qu’on dit communément, faifons-en la com-

paraifon & l’application à la réglé commune de

concordance entre l’interrogatif & le refponfif.

Le refponfif, dit-on, doit être au même cas que

l’interrogatif. D . (fuis te redemit? R. Chriflus : Çhrif-

tus eft au nominatif, dit-on, parce que l’interrogatif

qui eft au nominatif.

D. Cujus efl liber ? R. Pétri : Pétri eft au génitif,

parce que cujus eft au génitif.

- Cette réglé , ajou te-t-on , a deux exceptions. •

i°. Si vous répondez par(un pronom, ce pronom doit

être au nominatif. D. Cujus efl liber ? R. Meus. 2°. Si

le refponfif eft un nom de prix, on le met à l’ablatif.

D . Quanti emifti ? R. Decem afflbus.

Selon nos principes, ces trois mots quis te redemit

font un fens particulier, avec lequel les mots de la

réponfe n’ont aucun rapport grammatical. Si l’on répond

Chriflus, c’eft que le répondant a dans l’efprit

Chriflus redemit me : ainfi Chriflus eft au nominatif,

non à caufe de quis, mais parce que Chriflus éft le

fujet de la propofition du répondant qui auroit pu

s’énoncer par la voix p aflive, ou donner quelqu’aù-

tre tour à fa réponfe fans en altérer le fens.

D. Cujus èfl liber ? R. Pétri, c’eft-à-dire hic liber efl

liber Pétri.

D. Cujus efl liber ? R. Meus, c’eft - à - dire hic liber

efl liber meus.

D . Quanti emifli ? R. Decem afflbus. Voici la conf-

truftion de la demande & celle de la réponfe.

D. Pro proetio quanti ans emifli? R. Emi pro decem

afflbus.

Les mots étant une fois trouvés & leur valeur,

auffi-bien que leur deftination , & leur emploi étant

déterminé par l’ufage, l’arrangement que l’on en fait

dans la prépofition félon l’ordre fucceflif de leurs relations

, eft la maniéré la plus fimple d’analyfer la

penfée.

Je fai bien qu’il y a des Grammairiens dont l’efprit

eft allez peu pmlofophique pour defapprouver

la pratique dont je parlé, comme fi cette pratique

àvôit d’autre but que d’éclairer le bon ufage, & de

le faire fuivre avec plus de lumière, & par confé-

quent avec plus de goût : au lieu que fans les con-

noiffances dont je parle, on n’a que des obfervations

méchaniques qui ne produifent qu’une routine aveugle

, & dont il rie réfulte aucun gain pour l’efprit.

Prifcien grammairien célébré , qui vivoit à la fin

dit v . fiecle, dit que comme il y a dans l’écriture

Une raifon de l’arrangement des lettres pour en faire

des mots , il y a également une raifon de l’ordre des

mots pour former les fens particuliers du difeours ,

& que c’eft s’égarer étrangement que d’avoir une autre

penfée.

Sicut recla ratio feripturoe docet litterarum congruam

Juncluram , fle etiam reclam orationis compofltionem ratio

ordinationis oflendit. Solet quoeri cattfa ordinis ele-

mentorum , fie etiam de ordinatione cafuurn & ipfarum

partium orationisfolet quoeri. Quidam fuoe folatiumim-

peritioe quoerentes , aiuntnon oportere dehujujcemodi rebus

quoererefufpicam es fortuit as effe ordinationispofitio-

nés, quod exiflimare penitus ftultum efl. Si autem in qui-

bufdam çoncedunt efje ordinationem , necefle efl etiam in

omnibus eam concedere. ( Prifcianus de conflruclione ,

lib. X P I I .fu b initio ) . 1

f l l’autorité de cet ancien je me contenterai d’ajouter

celle d’un célébré grammairien du xv. fiecle ,

qui avoit été pendant plus de trente ans principal

d’un fameux college d’Allemagne.

In Grammaticâ diclionum Syntaxi} puerorum pluri-

mum interefl ut inter exponendum non modo fenfum plu-

ribus verbis utcunque ac confusè coacervatis reddant 3fed

digérant etiam ordine grammatico. voces alicujus periodi

quoe alioqui apud autores acri durium judicio confulen-

tes y Rhetoricd compofitione commifloe funt. Uunc verbo•

rum ordinem apueris in interpretando ad unguem exige-

re quidnam utilitatis afferat, ego ipfe qui duos & triginta

jam annosphrontiflerii for des, moleflias ac curas pertuli,

non femel expertus fum illi enim hac via , flx is , ut aiunti

oculis intuentur accuratufque ànimadvertum quot voces

fenfum abfolvant, quo paclo diclionum flruclura cohoe-

reat, quot modis flngulis omnibus flngula verba refpon-

deant quod quidem fieri nequit, proecipuï in longius aulâ

periodo , nifl hoc ordine veluti per Jcalarum gradus, per

fingulas periodi partes progrediantur. ( Grammaticoe ar-

tis inflitutio per Joannem Sufenbrotum Ravenfpurgii

Ludi magiflrum, jam denub accurate conflgnata. B a-

fileoe , anno iflzc) ).

C eft ce qui fait qu’on trouve fi fouvent dans les

anciens commentateurs, tels que Cornutus, Servius,

Donat, ordo efl; &c. la conftruftion efl , & c . C ’eft

aufli le confeil que le P. Jouvenci donne aux maîtres

qui expliquent des auteurs latins aux-jeunes gens: le

point le plus important, dit-il, eft de s’attacher à

bien faire la eonftruftion. Explanatio in duobus maxime

conflitit ; i° . in exponendo verborum ordine ac

flruclura orationis c 2°. in vocum obfcuriorum expofitio-

ne. ( Ratio difeendi & docendi Jof. Jouvenci. S. J. Pa-

riflis y ty zSj. Peut-être fëroit-il plus à - propos de

commencer par expliquer la valeur des mots, avant

que d’en faire la conftruéHon. M. Rollin , dans fon

traite des études, infifte aufli en plus d’un endroit fur

1 importance de cette pratique, & fur l’utilité que

les jeunes gens en retirent.

Cet ufage eft fi bien fondé en raifon, qu’il eft recommandé

& fuivi par tous les grands maîtres. Je

voudrois feulement qu’au lieu de fe borner au pur

fentiment, on s’élevât peu-à-peu à la connoiffance

de la propofition & de la période ; puifque cette con--

noiflîance eft la raifon de la conftruftion. Voy. C ons

tr u c t io n . (F )

C o n co r d an c e , ( Théolog. ) eft un diéfionnaire

de la bible , oit l’on a mis par ordre alphabétique

tous les mots de la bible, afin de les pouvoir conférer

enfemble , & voir par ce moyen s’ils ont la même

fignification par-tout oix ils font employés. Ces

fortes de concordances ont encore un autre ufage ,

qui eft d’indiquer les paffages dont on a befoin, lorsqu’on

ne les lait qu’en partie.

Ces di&ionnaires qui fervent à éclaircir bien des

difficultés, & qui font difparoître les contradictions

que les incrédules & les prétendus efprits forts

croyent trouver dans les livres faints , font d’une

extrême utilité : auffi il n’y a guère de langues fa-

vantes dans lefquelles on n’en ait compofé. Il y en

a en latin , en grec, en hébreu, &c. Poye^-en le détail

dans le dictionnaire de Trévoux. (G)

CO NCO RD AN T , adj. ( Rhétoriq. ) Per s concor-

dans, ce font certains Vers qui ont quelques mots

communs, & qui renferment un fens oppofé ou différent

, formé par d’autres mots : tels que ceux-ci.

Et } * — . { Ü3S . >

Di cl, de Trév.