fesconcommitantes, &faifiravecfuccès la principale

•dans leur méthode curative.

Qu’il me foit permis d’ajouter line réflexion que

j’ai fouvent faite fur la différente conduite que tiennent

la plupart des hommes dans leurs maladies aigues

6c chroniques. Dans les premières ils s’adreffent

A un médecin, dont ils fuivent exaâement les ordonnances

, & gardent ce médecin jufqu’à la terminaison

heureul'e ou funefte de la maladie : l’accablement

, le danger imminent, les fymptomes urgens,

le prognoftic fâcheux , la crainte des évenemens

prochains , tout engage de fuivre un plan fixe, uniforme

, 6c d’abandonner les chofes à leur deftinée.

Dans les maladies chroniques on n’eft point agité par

des intérêts aufli vifs , aufli preffans ; la vue du danger

eft incertaine, éloignée ; le malade v a , v ien t,

louffre plus foiblement ; comme le médecin ne le

voit que par intervalles de tëms à autres , il peut

perdre infenfiblement par les variations qui fe Succèdent

le fil du mal, 6c de-là confondre dans fa méthode

curative le principal avec l’accefloire : foit

faute d’attention ou de lumières,foit complication de

fymptomes, il manquera quelquefois de bouflole

pour fe diriger dans le traitement de la maladie, il

ne retirera pas de fes remedes tout le fuccès qu’il fe

promettoit ; dès-lors le malade impatient, inquiet,

découragé , appelle fucceffivement d’autres médecins

, qu’il quitte de même , bien ou mal à-propos ;

enfuite il écoute avec avidité tous les mauvais con-

feils de fes amis, de fes parens, de fes voifins ; enfin

il fe livre aveüglément aux remedes des bonnes

femmes, aux fecrets de payfans , de moines, de

chimiftes , d’empyriques , de charlatans de toute ef-

p e c e , qui ne guériffent fon mai que par la mort.

Cette fcene de la vie humaine eft fi bien dépeinte

par Montfleury , que je crois devoir ici copier le

tableau qu’il en fait : ceux qui le connoiffent m’en

fauront gré , comme ceux qui ne le connoiffent pas.

Il eft dans la piece intitulée la Fille médecin : un

charlatan arrive pour traiter la fille de Géronte ; 6c

trouvant fur fa route la femme-de-chambre nommée

Life , il lui demande quels médecins on a vus. Life

répond :

Je peux vous affùrer, fans en favoir les noms ,

Que nous en avons vu de toutes les façons ;■

Sur ce chapitre-là tout le monde raffine j

I l n e f point de Voifin, il n eft point de voijîne,

Qui donnant là-deffius dedans quelque panneau ,

Ne nous ait envoyé quelque docteur nouveau.

Nous avons vû. céans un plumet qui gafconne ,

Un abbé qui guérit par des poudres qu'il donne ;

Un difeur de grands mots , jadis mufcien ,

Qui fait un diffolvant, lequel ne dijfout rien ;

Six médecins craffieux qui venoient fur des mules ;

Un arracheur de dents qui donnoit des pilules ;

La veuve d'un chimifie ,& la futur d'un curé ,

Qui font à frais communs d'un baume coloré ;

Un chevalier de Malthe, une dévote, un moine ç

Le chevalier pratique avec de l'antimoine ,

Le moine avec des eaux de diverfes façons ;

La dévote guérit avec des oraifons.

Que vous dirai-je enfin » monjieur? de chaque efpece

IL eft venu quelqu'un pour traiter ma maîtreffe ;

Chacun à laguérir s'étoit bien défendu :

Cependant» vous voye^ ycêjt de l'argent perdu ,

On l'enterre aujourd'hui.................. .

C ’eft-là en effet le dénouement fimple , naturel,

& vraiffemblable, que.prépar’e la folle conduite des

hommes dans le genre des maladies dont je termine

ici l’article. ArticledeM. le Chevalier d e J AU co u r t .

CHRONOGRAMME, f. m. {Belles-Lettré) compo-

fitiontechnique, foit en vers, loit en p rofe, dans laquelle

les lettres numérales jointes enfemble marquent

une époque ou la date d’un événement : flous

en avons donné un exemple au mot anagramme.

Voye^ An a g r am m e . Ce terme eft compofé du

grec xpov°t > tems , & de S'pap/xa , lettre ou caractère p

c’eft-à-dire caractère qui marque le tems. {G)

CHRONOLOGIE, f. f. La chronologie en général

eft proprement Yhiftoire des tems. Ce mot eft dérivé

de deux mots grecs, xpovoc, tems, , difcours.

In tempore , dit Newton, quoad ordinem fucceffio-

nis , in fpatio quoad ordinem fitus locantur univerfa. Cô

magnifique tableau, qui prouve que les Géomètres

favent quelquefois peindre , revient en quelque maniéré

à l’idée de Leibnitz, qui définit le tems , Vordre

des êtres fucceffifs , 6c l’efpace , Yordre des coexif-

tans. Mais ce n’eft pas ici le lieu de confidérer mé-

taphyfiquement le tems, ni dé le comparer avec l’efi

pace. Voye^ Espace >Tem s , &c. Nous ne parlerons

point non plus de la mefure du tems prêtent &

qui s’écoule ; c ’eft à l’Aftronomie & à l’Horlogerie

à fixer cette mefure. V. Mo u v em en t . Il n’eft question

ici que de la fcience des tems paffés, de l’art de

mëfurer ces tems, de fixer des époques, &c. 6c c’eft

cette fcience qu’on appelle chronologie. V. Époque.

Plus les tems font reculés, plus aufli la mefure en

eft incertaine : aufli eft-ce principalement à la chronologie

des premiers tems que les plus farans hommes

fe font appliqués. M. de Fontenelle, éloge de M. Bian-

chini, compare ces premiers tems à un vafte palais

ruiné, dont les débris font entafles pêle-mêle , 6c

dont la plûpart même des matériaux ont difparu. Plus

il manque de ces matériaux, plus il eft poflible d’imaginer

& de former avec les matériaux qui retient,

diftèrens plans qui n’auro'ieot rien de commun entre

eux. Tel eft l’état où nous trouvons l’hiftoire ancienne.

Il y a plus ; non-feulement les matériaux manquent

en grand nombre, parla quantité d’auteurs qui

ont péri : les auteurs même qui nous retient font

fouvent coutradiéloires les uns aux autres.

Il faut alors , ou les concilier tant bien que mal,

oufe réfoudre à faire un choix qu’on peut toujours

foupçonner d’être un peu arbitraire. Toutes les recherches

chronologiques que nous avons eues juf*

qu’i c i , ne font que des combinaifons plus ou moins

heureufes de ces matériaux informes. Et qui peut

nous répondre que le nombre de ces combinaifons

foit épuifé ? Aufli voyons-nous prefque tous les jours

paroître de nouveaux fyftèmes de chronologie. Il y

a , dit le diélionnaire deMoreri, foixante-dix opinions

différentes fitr la chronologie, depuis le commencement

du monde jufqu’à J. G. Nous nous contenterons

de nommer ici les auteurs les plus célébrés.

Ce font, Jules Africain, Denis le P etit, Eufe-

be, S. Cyrille, Bede, Scaliger, le P. Petau , Ufle-

rius, Marsham, Voflxus, Pagi, Pezrôn, M. Defvi-

gnoles, M. Freret, & M. Newton : quct nomina ! Et

de quelle difficulté la chronologie ancienne n’eft-elle

pas ! puifqu’après les travaux de tant de grands

hommes, elle relie encore fi obfcure qu’on a plûtot

vu que réfolu les difficultés. C ’eft une efpece de per-

fpeâive immenfe 6c à perte de vue , dont le fond

eft parfemé de nuages épais , à travers lefquels on

apperçoit de diftance en diftance un peu de lumière.

S’il ne s’agilfoit, dit un auteur moderne , que de

quelques évenemens particuliers , on ne feroit pas

lurpris. de voir ces grands hommes différer fi fort les

uns des autres ; mais il eft queftion des points les

plus effentiels de l’hiftoire facrée 6c profane ; tels

que le nombre des années qui fe font écoulées depuis

la création; la diftinâion des années facrées 6c

civiles parmi les Juifs ; le féjour des Ifraélites en

Egypte ; la chronologie des Juges , celle des rois de

Juda 6c d’Ifrael ; le commencement des années de

la captivité , celui des feptantefemaines de Daniel ;

l’hiftoire de Judith, celle d’Efther ; la naiflance, la

miflion, la mort du Meflie, &c. l’origine de l’empire

des Chinois ; les dynafties d’Egypte ; l’époque

du régné de Sefoftris ; le commencement 6c la fin de

l’empire d’Aflyrie ; la chronologie des rois de Baby-

lone, des rois Medesy des fucceffeurs d’Alexandre,

&c. fans parler des tems fabuleux 6c héroïques, où

les difficultés font encore plus nombreufes. Mém. de

Litt. & d'HiJt. par M. l'abbé d’Artigni.

L’auteur que nous venons de citer, conclut de-là

fort judicieulement qu’il feroit inutile de fe fatiguer

à concilier les différens fyftèmes, ou à en imaginer

de nouveaux. Il fuffit, dit-il, d’en choifir un 6c de

le fuivre : ce fentiment nous paroît être aufli celui

des fa vans les plus illuftres, que nous avons conful-

tés fur cette matière. Prenez, par exemple, le fy f-

tème d’Uflerius, aflez fuivi aujourd’h u i, ou celui

du P. Petau, dans fon rationariurn temporum. La feule

attention qu’on doit avoir en écrivant l’hiftoire ancienne

, c’eft de marquer le guide que l’on fuit fur la

chronologie, afin de ne eaufer à les letteurs aucun

embarras ; car, félon certains auteurs, il y a depuis

le commencement du monde jufqu’à J. C. 3740 ans,

& 6934 félon d’autres, ce qui fait une différence de

3194 ans. Cette différence doit fe répandre fur tout

l’intervalle, principalement fur les parties de cet intervalle

les plus proches de la création du monde.

Je crois donc qu’il eft inutile d’expofer ici fort au

long les fentimens des Chronologiftes, 6c les preuves

plus ou moins fortes fur lefquelles ils les ont appuyées.

Nous renvoyons fur ce point à leurs ouvrages. D ’ailleurs

nous allons traiter plus bas avec quelque étendue

de la chronologie facrée , comme étant la partie

de la chronologie la plus importante ; & l’on trouvera

aux art. Ég ypt iens & C haldéens , des remarques

fur la chronologie des Egyptiens, des Aflyriens,

6c des Chaldéens. Voici feulement les principales

opinions fur la durée du monde, depuis la création

jufqu’à J. C.

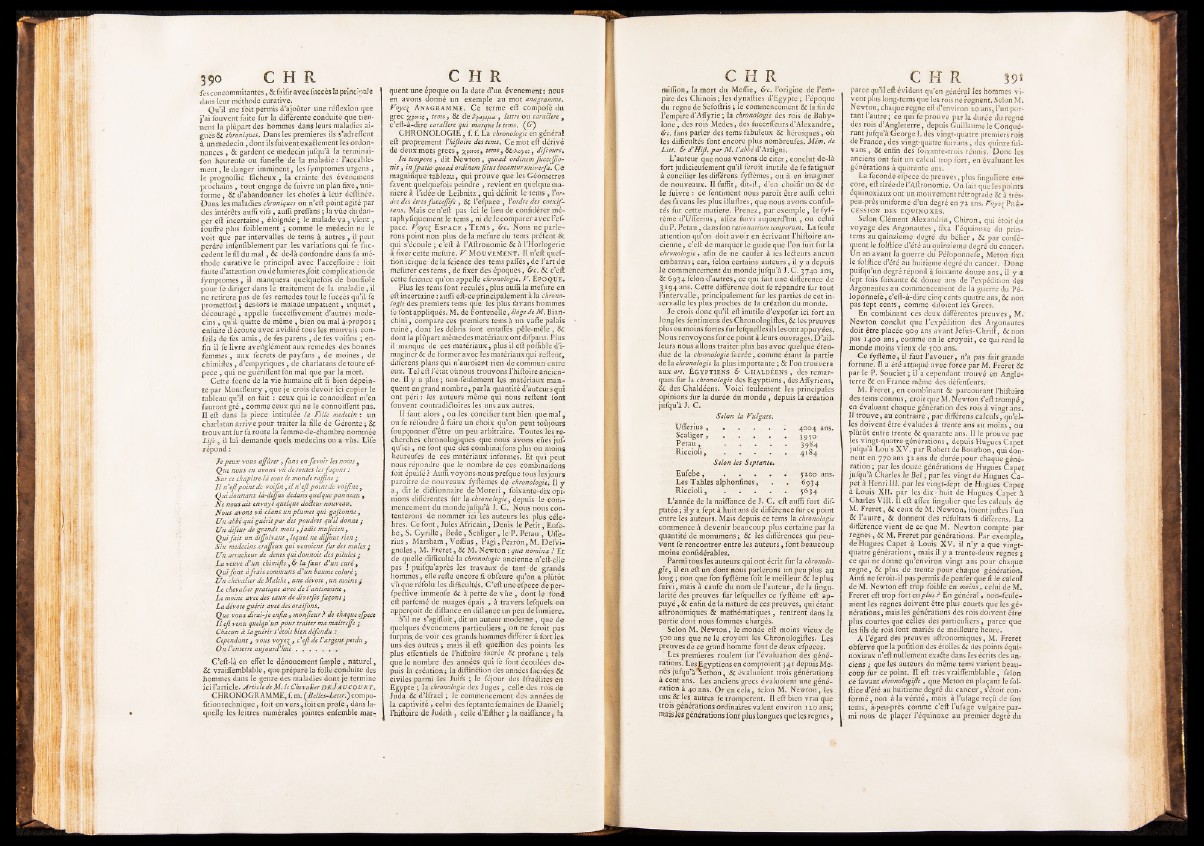

Selon la Vulgate.

Uflerius , , 4004 ans.

Scaliger, . . . . . 3950

Petau , ................................. 3984

Riccioli............................................ 4184

Selon les Septante.

Eufebe, . . . . - * 5200 ans.

Les Tables alphonfines, ■ 6934

Ric cioli, ................................. 0 3 4

L’année de la naiflance de J. C . eft aufli fort dif-

piitée ; il y a fept à huit ans de différence fur ce point

entre les auteurs. Mais depuis ce tems la chronologie

commence à devenir beaucoup plus certaine par la

quantité de monumens ; 6c les différences qui peuvent

fe rencontrer entre les auteurs, font beaucoup

moins confidérables.

Parmi tous les auteurs qui ont écrit fur la chronologie

, il en eft un dont nous parlerons un peu plus au

long ; non que fon fyftème foit le meilleur 6c le plus

fûivi, mais à caufe du nom de l’auteur, de la Angularité

des preuves fur lefquelles ce fyftème eft appuyé

, & enfin de la nature de ces preuves, qui étant

aftronomiques & mathématiques , rentrent dans la

partie dont nous fommes chargés.

Selon M. Newton, le monde eft moins vieux de

5O0 ans que ne le croyent les Chronologiftes. Les

preuves de ce grand homme font de deux efpeces.

Les premières roulent fut dévaluation des générations.

LesEgyptiens en comptoient 341 depuis Menés

jufqu’à bethon, 6c évaliioient trois générations

à cent ans. Les anciens grecs évaluOient une génération

à 40 ans. Or en cela,, félon M. Newton, les

uns & les autres fe trompèrent. Il eft bien vrai que

trois générations ordinaires valent environ 1 20 ans;

mais les générations font plus longues que les régnés,

parce qu’il eft évident qu’en général les hommes v ivent

plus long-tems que les rois ne régnent. Selon M.

Newton, chaque régné eft d’environ 20 ans, l’un portant

l’autre ; ce qui fe prouve par la durée du régné

des rois d’Angleterre, depuis Guillaume le Conquérant

jufqu’à George I. des vingt-quatre premiers rois

de France, des vingt-quatre fuivans, des quinze fui*

vans , 6c enfin des foixante-trois réunis. Dortc les

anciens ont fait un calcul trop fort, en évaluant les

générations à quarante ans.

La fécondé efpece de preuves, plus fingulieré en*

core, eft tirée de l’Aftronomie. On fait que les points

équinoxiaux ont un mouvement rétrograde 6c à très*

peu-près uniforme d’un degré en 72 ans. Foyer Précession

DES EQUINOXES.

Selon Clément Alexandrin, Chiron, qui étoit du

voyage des Argonautes , fixa l’équinoxe du prin-

tems au quinzième degré du bélier , 6c par confé-

quent le folftice d’été au quinzième degré du cancer.

Un an avant la guerre du Péloponnefe, Meton fixa

le folftice d’été au huitième degré du cancer. Donc

puifqu’un degré répond à foixante-douze ans , il y a

fept fois foixante 6c douze ans de l’expédition des

Argonautes au commencement de la guerre du Péloponnefe

, e’eft-à-dire cinq cents quatre ans, 6c non

pas fept cents, comme difoient les Grecs.

En combinant ces deux différentes preuves, M*

Newton conclut que l ’expédition des Argonautes

doit être placée 909 ans avant Jefus-Chrift, & non

pas 1400 ans, comme on le croyoit, cê qui rend le

monde moins vieux de 560 ans.

Ce fyftème, il faut l’avouer, n’a pas faitgrandé

fortune. II a été attaqué avec force par M. Fretet 6c

par le P. Souciet ; il a cependant trouvé en Angleterre

6c en France même des défenfeuts.

M* Freret, en combinant & parcourant Phiftoire

des tems connus, croit que M. Newton s’eft trompé j

en évaluant chaque génération des rois à vingt ans.

Il trouve, au contraire , par différens calculs, qu’elles

doivent être évaluées à trente ans ait moins, ou

plutôt entre trente & quarante ans. Il le prouve par

les vingt-quatre générations, depuis Hugues Capet

jufqu’à Louis X V . par Robert de Bourbon, qui donnent

en 770 ans 32 ans de durée pour chaque génération

; par les douze générations de Hugues Capet

jufqu’à Charles le Bel ; par les vingt de Hugues Capet

à Henri III. par les vingt-fept de Hugues Capet

à Louis XII. par les dix - huit de Hugues Capet à

Charles VIII. Il eft aflez fingulier que les calculs de

M. Freret, 6c ceux de M. Newton, foient juftes l’un

& l’autre, & donnent des réfultats fi différens. La

différence vient de ce que M. Newton compte par

régnés, & M. Freret par générations. Par exemple,

de Hugues Capet à Louis X V . il n’y a que vingt-

quatre générations, mais il y a trente-deux régnés ;

ce qui ne donne qu’environ vingt ans pour chaque

régné, 6c plus de trente pour chaque génération.

Ainfi ne feroit-il pas permis de peflfer que û le calcul

de M. Newton eft trop foible en moins, celui de M.

Freret eft trop fort en plus ? En général, non-feulement

les régnés doivent être plus courts que les générations,

mais les générations des rois doivent être

plus courtes que celles des particuliers , parce que

les fils de rois font mariés de meilleure heure.

A l’égard des preuves aftronomiques, M. Freret

obferve que la pofition’ des étoiles & des points équinoxiaux

n’eft nullement exaôe dans les écrits des anciens

; qtie les aüteürs du même tems varient beaucoup

fiir ce point. Il eft très-vraiffemblable , félon

ce favant chronologifle , que Meton en plaçant le folftice

d’été au huitième degré du cancer, s’étoit conformé

, non à la v érité, mais à l’ufage reçu de fon

tenrs, à-peu-près comme c’eft l’ufage vulgaire parmi

nous de plaçer l’équinçxe au premier degré du