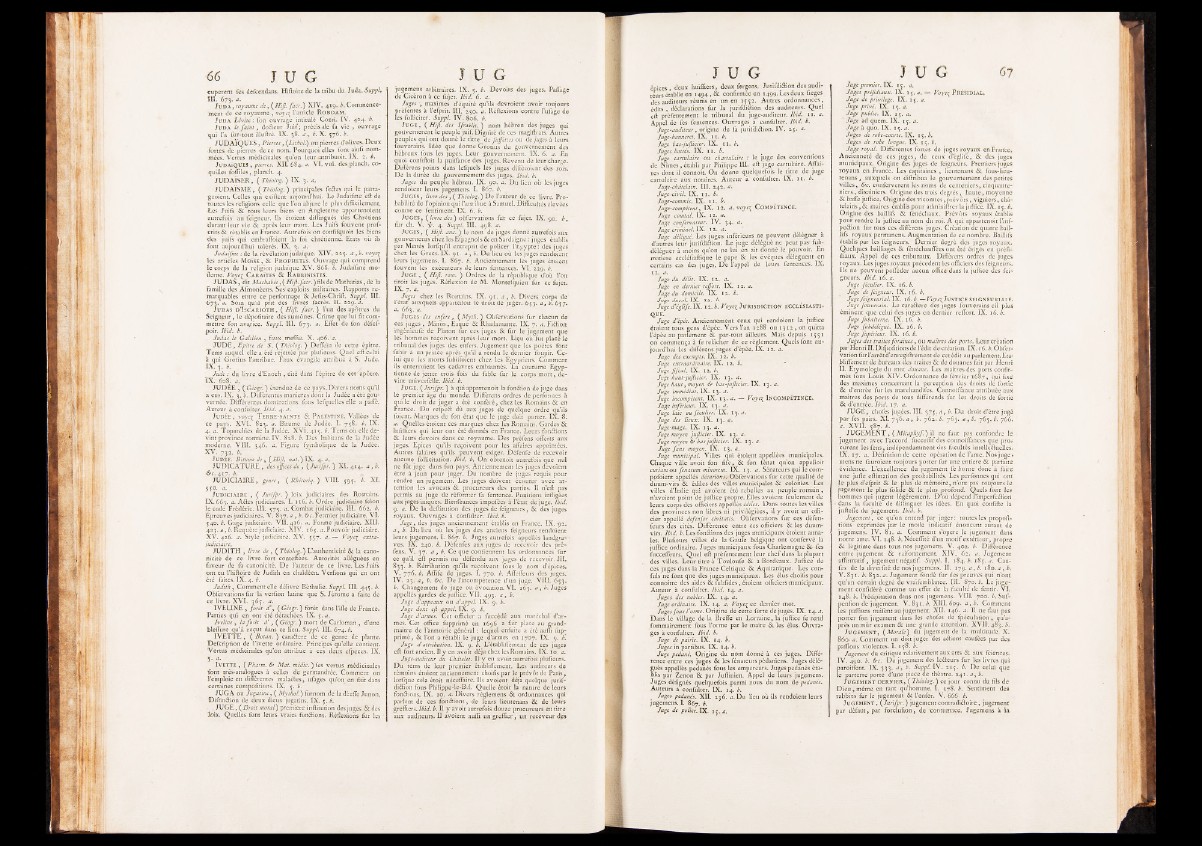

Ö6 J U G J U G

P) I

, ^

"

;

:

■ 3

■ .

1

■

1

i

'l '1

4

cupevent les clefcenclaiis. Hiftoirc de la tribu du Juin. Suppl.

5Ii. 673. U.

SVDA , roy.Jufnc Je, {Hiß. fucr.) X IV . 419. i , Commencement

de ce royaume , l'article ROBOAM.

JUDA Lévite: fon ouvrage intitulé Cozri. IV . 414- h.

Jl'DA U fa in t , doéteiir Juif; précis de fa vie , ouvrage

qui l’a fur-tout illulli'C. IX. 38. a , b .X . ^76./'.

JU D A ÏQ U E S , Pierres , {Liihol.) ou pierres d’olives. Deux

fortes de pierres de ce nom. Pourquoi elles ionc ainfi nommées.

Vertus médicinales qu'on leur attribuoic. IX. a. l>.

JuDAïQUis , pu-rus. XII. 684. </. VI. vol. dcs planch. coquilles

foliiles, piandi. 4.

J U D A iS tR , ( Théolo;^.) IX. 3.

JU D A ÏSM E , {Thèolog.) ))riucipalos fedes qui le parta-

geoient. Celles qui exifli.nt aujourd'hui. Le Judailine ert de

toutes les religions celle que l'on abjure le plus diflicilemem.

•Les Jirifs & tous leurs biens en Angleterre appartenoient

autrefois au feigueur. Ils ctoient diilingués des Chrétiens

durant leur vie & après leur mort. Les Juifs foiivent prof-

critsSc rétablis en Erancc. Autrefois ou courtfquoit les biens

des juifs qui embiaffoient la foi chrétienne. Etats où ils

font aujourd'hui tolérés. IX. 3. j .

JiuLtifmc : <\q la révélation judaïque. X IV. 123. a ,b .

les articles .MoïSE, & Pro phètes. Ouvrage qui comprend

le corps de la religion judaï((uc XV'. 868. b. Judaïlme moderne.

Voyei C araïtes & R abbinistes .

JU D A S , dit Machabie ,{Hiß.facr.^f\\'sd,'i Muthatias,de la

famille des Afmonécns. Ses exploits militaires- Rapports remarquables

er.tre ce perfonuage & Jefus-Chrifl. Suppl. III.

673. J. Soin qu’il prit des livres facrés. IL 229. a.

Ju d a s d’Is c a r iOt h , ( Hiß. f i e r .) l’im des apôtres du

Seigneur, le dépofitaire des aumônes. Crime que lui fit commettre

fon avarice. Suppl. III. 673. a. Eftet de fon dclef-

poir. Ibid. k.

Judas le Galïlcen , faux meffie. X. 406. a.

JU D E , Epdre de S. ( Tkeoloß. ) DelTein de ccîte épître.

Tems auquel elle a été rejeirée par plufieuis. Quel e ficd t ii

à qui Grotius l’attribue. Faux évangile attribué à S. Jude.

î- .

Jude : du livre d’Enoch , cité dans l’epître de cet apôtre.

IX. 608. it.

JUDÉE , ( GJogr. ) étendue de ce pays. D ivers noms qu'il

a eus. IX. 3. b. DifFérentes manières dont la Judée a été gouvernée.

Différentes dominations fous Iclquellcs elle a paffé.

Auteur à confuher. Ibid. 4, a.

Ju d é e , vovq T erre-saînte &. Palest ine. Vallées de

ce pays. X V l. S23. a. Bitume de Judée. I. 738. b. IX.

4. a. Toparchies de la Judée. X V i. 413. b. Tems où elle devint

province romaine. IV, 828. b. Des habicans de la Judée

moderne. VII I. 346. a. Figure fymboliqiic de la Judée.

X V . 732. b.

JUDEE. Bitume de , {Hiß. n a t .) lX . 4. .i.

JU D IC A TU R E , des offices de , {Jurifpr. ) X L 414. ^ , b.

iÛDTCIAIRE, genre, {R/iéloriq.) VUI. 593. b. XI.

530.

Ju d ic ia ir e , ( Jurifpr. ) loix judiciaires des Romains.

IX .663. a. Aéles judiciaires. I. 116. b. Ordre judiciaire felon

le code Frédéric. 111. 373. a. Combat judiciaire, l l ï . 662. b.

Épreuves judiciaires. V . 837. a , b. S-c. Fermier judiciaire. VI.

340. h. Gage judiciaire. V II . 416. a. Forme judiciaire. X llI .

403. d,b. Reqitétejudiciaire. X IV . 163. j .P ouvoir judiciaire.

X V . 426. J. Style judiciaire. X V . 337. a. — exiraludiciaire.

JU D ITH , livre de , ( Thèolog. ) L’authenticité & la cano-

nicité de ce livre fort contellées. Autorités alléguées en

faveur de fa canonicité. D e rameur de ce livre. Les Juifs

ont eu rhiftoire de Judith en chaldéem Verfions qui en ont

été faites. IX. 4. b.

Judith, Comment elle delivre Béthulie. Suppl. III, 443. b.

Obfervations fur la verfion latine que S. Jérome a faite de

ce livre. X V L 363. a.

IV'ELINE , j'orct d’ , { Géogr. ) forêt dans l’ifle de France.

Parties qui en ont été détachées. IX. 3. a.

Iveline , l.j forêt d’ , { Géogr. ) mort de Carloman , d’une

bleflùre qu’il reçut dans ce lieu. Suppl. III. 674./'.

IV E T T E , ( Botan. ) carafteie de ce genre de plante.

Defeription de l’ivette ordinaire. Principes qu'elle couticut.

Vertus médicinales qu’on attribue à ces deux cfpeces. IX.

5. .1.

Ivette , ( Phatm. & Mat. mcdic. ) fes vertus médicinales

font très-analogues à celles de gormandrée. Comment

l’emploie en cliftéremes maladies, ufages qu’on en fait d

certaines compofttions. IX. 3. b.

t dans

JUGA ou Jugatine, ( Mythol.') fiirnom de la deeffe Junon.

Difiinélion de deux dieux jugatins. IX. 3. b.

JUGE , {Droit moral) premiere infflrution des juges & tics

loix. Quelles font leurs vraies fonélions. Réilexions fur les

jugemeiis arbitraires. IX. 3. b. Devoirs des juges. Pafl'age

de Cicéron à ce fujet. Ibid. 6. a.

Juges , maximes d’équité qu’ils dcvroîent avoir toujours

préfentes à rcfprit. 111. 230. a. Réflexions contre Tufage de

les folliciter. Suppl. IV . 806. b.

Ju g e , {H iß . des Ifraèiu.) nom hébreu des juges qui

gouvernèrent le peuple juif. Dignité de ces magiftrttts. Antres

peuples qtti ont donné le titre de jiiffieiu-s ou de juges à leurs

fouverains. Idée que donne Grotius du gouvernement des

hébreux fous les juges. Leur gouveruement. IX. 6. En

quoi confifioit la puùrance des juges, Revenu de leur charge.

Difi'é-.-cns points dans lefquels les juges diriéiolent des rois.

D e la durée du gouvernement des juges. Itid. b.

Juges du peuple hébreu. IX. 90. a. Du lieu où les juges

rendoient leurs jugemens. l. 867. b.

Juges , livre des, ( Théohg.) De l'auteur de ce livre. Probabilité

de l’opinion qui rntiribue à Samuel. Ditficultés élevées

contre ce fentinient. IX, 6. b.

Ju g e s , {livre des) obfervations fur cc fujet. IX. 90. b,

fur ch. V. ÿ ’ . 4. Suppl. III. 498. a.

Ju g e s , ( Hiß. anc. ) le nom de juges donne autrefois aux

gotiverueurs chez IciElpagnols & en Sardaigne : juges établis

par Menés lorfqu’il entreprit de policer l'Egypte: des juges

citez les Grecs. IX. 91. a , b. Du lieu oit les juges rendoient

leurs jugemens. 1. 867. b. Anciennement les juges étoicnt

fotivent les exécuteurs de leurs fentences. VI, 229. b.

Juge , ( H ß . rom. ) Ordres de la république d’où l'on

tiroii les juges. Réfiexion de M. Montelquieu fur ce fujet.

IX, 7, a.

Juges chez les Romains. IX. 91. a , k. Divers corps de

l'état auxquels appartenoit le droit de juger. 633. a , b. 657-

JuGES-iJer enjers, OLfervations fur chacun de

ces juges , Minos, Eaqiic & Rliadamame. IX. 7. a. Fiélion

ingénicule de Platon fur ces juges & fur le jugement que

les hommes reçoivent après leur mort. Liçii où fut placé le

tribunal des juges des enfers. Jugeinenr que les poètes font

ftihir à un prince après qu’il a rendu le dentier Ibupir. C e lui

que les morts fubiiToient chez les Egyptiens. Comment

ils enterroiem les cadavres embaumés. La counimc Egyptienne

de jener trois fois du fable fur le corps mo rt, devint

tiniverfelle. Ibid. b.

Ju g e . {Jurifpr. ) à qui appartenoit la fonition de juge dans

le premier âge du monde. Dift'érens ordres de perfonues à

qui le droit de juger a été conféré, chez les Romains & en

France. Du refpefl dû aux juges de quelque ordre qu’ils

foient. Marques de fon état que le juge doir porter. IX. 8.

a. Quelles étoienr ces marques chez les Romains. Gardes &

huilliers qui leur ont été donnés en France. Leurs fonilions

Sc leurs devoirs dans cc royaume. Des préfens offerts au.x

juges. Epices qu’ils reçoivent pour les affaires appointées.

Autres falaires qu’ils peuvent exiger. Défcnfe de recevoir

aticuue follicitatioii. Ibid. b. On ohtenoit autrefois que nul

ne fût juge dans fon pays. Anciennement les juges dévoient

être à jeun pour juger. Du nombre de juges requis pour

rendre un jugement. Les juges doivent écouter avec ar-

rention les avocats 8c procureurs des parties. Il n’eft pas

permis au juge de réfornter fa fcntcncc. Pimiitons infligées

aux juges iniques. Bienféances impofees à l’état déjuge. Ibid.

9. a. D e la deffitution des juges de feigneurs, Sc des juges

royaux. Ouvrages à confultcr. Ibid. b.

Juge, des juges anciennement établis en France. IX. 92.

a , b. Du lieu où les juges des anciens feigneurs rendoient

leurs jugemens. I. 867. b. Juges autrefois appellés landgva- •

ves. IX. 240. b. Défenfes aux juges de recevoir des préfens.

V . 37. a , b. Ce que contiennent les ordonnances fur

ce qn’il eft permis ou défendu aux juges de recevoir. IH.

833. b. Rétribution qu’ils reçoivent fous le nom d'épices.

V . 776. b. Aflîfe de juges. I. 770. h. Afl'jffeurs des juges.

IV . 23. a, b. &c. D e l’incompércncc d’un juge. VIII. 633.

b. Changement de juge ou évocation. V I . 163. a , b. Juges

appellés gardes de jiifiice. VII, 493. , b.

Juge d\ippcatix ou d'.ippel. IX. 9, b.

Juge dont ejl appel. IX. 9. b.

Juge d'armes. Cet oflàcicr a fuccédé aux maréchal d’armes.

Cet olBce fuppriiné en 1696 a fait place au grand-

maître de l’armoiric général : lequel enUiitc a été auffi fuppriiné,

8c l’on a rétabli le juge d’armes en 1707. IX. 9. b.

Juge d'attribution. IX. 9. b. L’établiflemcnt de ces juges

eft fort ancien. Il y en avoir déjà chez les Romains. IX. 10 a.

Juge-auditeur du Châtelet. 11 y en avoir autrefois plufieitrs.

Du tems de leur premier établiffemenc. Les auditeurs de

témoins étoient anciennement choifis par le prévôt de Paris,

lorfque cela étoit néceffaire. Ils avoient déjà quelque jurif-

diélion fous Philippe-le-B.-l. Quelle étoit la nature de leurs

fonébons. IX. 10. a. Divers réglemeus 8c ordonnances qui

p.trlent de ces fotiélions, de leurs licutenans 8c de leurs

greffiers. Ibid. b. H y avoir autrefois douze procureurs en titre

aux auditeurs. Il avoient auffi un greffier, un receveur des

J U G épices, deux huiftiers, deux fergeus. Juvlfdiiftion des auditeurs

énablie en 1494 , Sc confirmée en 1499. Les deux fteges

des auditeurs réunis en un en 133a. Autres ordonnances,

édits , déclarations fur la jiirifdiélion des auditeurs. Quel

eft préfeiiremenc le tribunal du juge-aucliteiir. Ibid. i i .

Appel de fes fentences. Ouvrages à confultcr. Ibid. b.

Juge-auditeur, oue jm de fa jurifdiélion. IV . 23. u.

Jitge-banncret. IX. i i . b.

Juge bas-jiijlicier. IX. il. b.

Juges bottés. IX. I I . é.

Juge cartuLitre Ou chartul.iire : le juge des conventions

de hîimes , établi par Philippe HL eft juge caruflaire. Affaires

dont il connoît. On donne quelquefois le titre de juge

cnrtulaire aux notaires. Auteur à confulter. IX. i i . i.

Juge-cLiteLiin. III. 242. a.

Juge-civil. IX. i t . b.

Juge-commis. IX. i i . b.

Juge-compétent, IX- 12. a. voye^ COMPÉTENCE.

Juge comtal. IX. 12. a.

Juge confervatcur. IV . 34. a.

Juge criminel. \X. 12. a.

Juge délégué. Les juges inférieurs ne peuvent déléguer à

d’autres leur jnnfdi<ftion. Le juge délégué ne peut pas- lub-

déléguer à moins qu’on ne lui en ait donné le pouvoir. En

matière eccléfiaftiqiie le pape 8c les évoques délèguent en

certains cas des juges. D e l’appel de leurs feiucnccs. IX.

Juge du délit. IX. 12. a.

Juge en dernier refjort. IX. 12. u.

Juge du domicile. IX. 12. b.

Juge ducal. IX. 11. b.

Juge d'églife. IX. 12. b. Voye^ JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

Juge d'épée. Aucieniiement ceux qui rendoient la juftice

ctoient tous gens d’épée. Vers l’an 1288 ou 1 312 , on quitta

l’épée au parlement 8c par-tout ailleurs. Mais depuis 1331

on commença à fe relâcher de ce réglement. Quels font aujourd’hui

les différens juges d’épée. IX. 12. a.

Juge des exempts. IX. 12. b.

Juge extraordinaire. IX. 12. é.

Juge fifcal. IX. 12. b.

Juge haut-juflicier. IX. 13. a.

Juge haut, moyen & bas-jiijlicier. IX. 13. a.

Juge immédiat. IX. 13.

Juge incompétent. IX. 13. a. — Key«{ INCOMPÉTENCE.

Juge inférieur. IX. I3. a.

Juge laïc ou féculicr. IX. 13..?.

Juge des lieux. IX. 13. u.

Juge-mage. IX. 13. <ï .

Juge moyen juflicier. IX. 13. <i.

Juge moyen éÿ basjuf icier. IX. 13. J.

Juge fans moyen. IX. 13. a.

Juge municipal. Villes qui étoient appellees municipales.

Chaque ville avoir fon fife , 8c fon fénat qu’on appelloir

curiam ou fenatum minorem. IX. 13. a. Sénateurs qui le com-

pofoient appellés décurions. Obfervations fur cette qualité de

diuim-virs 8c édiles des villes municipales 8c colonies. Les

villes d’Italie qui avoient été rebelles au peuple romain ,

n’avoient point de juftice propre. Elles avoient feulement de

leurs corps des officiers appellés édiles. Dans toutes les villes

des provinces non libres ni privilégiées, U y avoir un officier

appelle defenjor civitatis. Obfervations fur ces défen-

feiirs des cités. Différence entre ces officiers 8c les duumvirs.

Ibid. b. Les fonélions des juges municipaux étoient annales.

Plufieurs villes de la Gaule belgiquc out confervé la

juftice ordinaire. Juges municipaux fous Charlemagne Sc- fes

fucceffeurs. Quel eft préfentement leur chef dans la plupart

des villes. Leur titre :i Toiiloufe 8c à Bordeaux. Juftice de

ces juges dans la France Celtique 8c Aquitanique. Les con-

fuls ne font que des juges municipaux. Les élus choifis pour

connoitre des aides 8c fubfides, étoient officiers mimicipaux.

Auteur à confultcr. Ibid. 14. a.

Juges des nobles. IX. 14. a.

Juge ordinaire. IX, 14. a. ce dernier mot.

Juges fous l'orme. Origine de cette forte de juges. IX. 14. a.

Dans le village de la Breffe en Lorraine, la juftice fe rend

fommaircment fous Forme par le maire 8c les élus. Ouvrages

à confulter. Ibid. b.

Juge de pairie. IX. 14. b.

Juges \n partibus. IX. 14. b.

Juge pedané. Origine du nom donné à ces juges. Différence

entre ces juges 8c les féiiaieurs pédaniens. Juges délégués

appellés pedanés fous les empereurs. Juges pedanés établis

par Zenon 8c par Juftinien. Appel de leurs jugemens.

Juges defignés quelquefois parmi nous du nom de pedanés.

Auteurs à confulter. IX. 14. b.

Juges pedanés. XII. 236. a. Du lieu où üs rendoient leurs

jugemens. 1. 867. b.

Juge de police. IX. 13.

J U G 67 Juge premier. \X. 13. a.

Juges préfidiiux. IX. 13. d. •— Voyei pRÉSIDlAL,

Juge de privilège. IX. 13. a.

Juge privé. IX. 13. a.

Juge public. IX. 13. a.

Juge aci qiiem. IX. 13. a.

Juge à quo. IX. 1 3. a.

Juges Je robe-courte. IX. 13. b.

Juges de robe longue. IX. 13. b.

Juge royal. Différentes fortes de juges royaux en France.

Ancienneté de ces jug es, de ceux d’églife, 8c des juges

nuinicipaux. Origine des juges de feigneurs. Premiers juges

royaux en France. Les capitaines , lieiitenans 8c fous-licu-

renaiis , auxquels ou diftribua le gouvernement des petites

ville s, &c. conferverent les noms de centeiiicrs, cinqiiame-

nlers, dixainiers. Origine des trois degrés, haute, moyenne

8c baffe juftice. Origine des vicomtes, prévôts , viguiers, châtelains

, 8c maires établis pour adminiftrer la juftice. IX, 13. b.

Origine des baillifs 8c féncchaux. Prévôts royaux établis

pour rendre la juftice nu nom du roi. A qui appartenoit Finf-

peélion fur tous ces dift'érens juges. Création de quatre baillifs

royaux pennanens. Augmentation de cc nombre. Baillifs

établis par les feigneurs. Dernier degré des juges royaux-

Quelques bailliages Sc fénéchauffées ont été érigés en préfi-

diaux. Appel de ces tribunaux. Différens ordres de juges

royaux. Les juges loyaux précèdent les officiers des feigneurs.

Ils ne peuvent polTedcr aucun office dans la juftice des feigneurs.

Ibid. 16. a.

Juge féculicr. IX. 16. h.

Juge de feigneur. IX. 16. b.

Juge feigncuri.ü. IX, 16. b. JUSTICE SEIGNEURIALE.

Jii-^e jouverain. Le caraélerc des juges fouverains eft plus

éminent que celui des juges en dernier reffori. IX. 16. b.

Juge jubalterrie. IX. 16. b.

Juge fubdélégué. IX. 16. b.

Juge fupérieur. IX. 16. h.

Juges des traites foraines, ou maîtres des ports. Leur création

par Henri II. Difpofitionsde Fcdit de création. IX. 16. b. O bfcr-

vation furFarréid’enrcgiftrement de cet édit au parlement. Eta-

bliflemenrde bureaux des traites 8c de douanes fait par Fleuri

II. Etymologie du mot douane. Les maîtres des ])orts confirmés

fous Louis X IV . Ordonnance de février 1687, qui fixé

des maximes concernant la jierceptioii des droits de fortie

8c d’entrée fur les marehandifes. Connoiirancc attribuée aux

maîtres des ports de tous dlfterends fur les droits de fouie

8c d’entrée. Ibid. 17, a.

JU G É , chofes jugées, n i . 373. a , b. Du droit d’être jugé

par fes j>airs. XI. 736. u , b. y6z. b. 763. a , b. 765. é. 766.

a. X V I I . 387. b.

JU G EM E N T , {Mciaphyf.) ï\ ne faut pas confondre le

jugement avec l'accord ûiccelfif des connoiftances que pror

curent les feus, iiidépendammeiu des f.tcultés intelleéluelles.

IX. 17. a. Définition de cette opération de Famé. Nos juge »

mens ne fauroieut toujours porter fur nue entière 6c parfaite

évidence. L ’excellence du jugement fe borne donc à faire

une jufte eftimatlon des probabilités. Les perfonues qui ont

le jflus cl’efprit Sc le plus de mémoire, n’ont pas toujours le

jugement le plus folide 8c le plus profond. Quels font les

hommes qui jugent légèrement. D ’où dépend l'imperfeéHoit

dans la faculté de diftinguer les idées. En quoi confifte la

juftclTe du jugement. Ibid. b.

Jugement, ce qu’on entend par juger: toutes les propoft-

tions exprimées par le mode indicatif énoncent autant de

jugemens. IV . 81. a. Comment s’opère le jugement dans

notre ame. V I . 148. b. Néceffué d’un motif extérieur, propre

8c légitime dans tous nos jugemens. V. 402. b. Dift'ércnce

entre jugement 8c raifonnement. X IV . 62. a. Jugement

affirmatif, jugement négatif- Suppl.}. 184. ^.183.^, Cati-

fes de la diverfité de nosjugemeiis. II. 179. a, h. 180. a , b.

V. 831. é. 832. U. Jugement fondé fur des preuves qui n’ont

qu’un certain degré de vrnifeinblance. III. 870. b. Le jugement

confidèré comme un eft'et de la foculté de fcutir. VI.

148. b. Précipitation dans nos jugemens. VIH. 700. b. Siif-

penfion de jugement. V. 831. é. XIH. 609. a , b. Comment

les paffions nuifent au jugement. XII. 146. a. Il ne taui pas

porter fon jugement dans les chofes de fpéculation , qu’a-

près un mûr examen 8c une grande attention. XVII . 483. b.

Jug emen t , {Morale) du jugement de la nmltituc'c. X.

860 a. Comment on doit juger des affions cauféos par des

paffions violentes. 1. 1 38- b.

Jugement du critique relativement aux arts & aux feiences.

IV . 490. b. &c. Du jugement des leéleurs fur les livres qui

paroilfent. IX. 333. a , b. Suppl. l \ . 213. b. D e celui que

le parterre porte d’une picce de théâtre. 241. a, b.

Jugement d ernier, ( Théolog. ) ce jour connu du fils de

D ie u , même en tant qu’homme. I. 178. b. Sentiment des

rabbins fur le jugement 8c Fenfer. V . 666- b.

Jug emen t , {Jurifpr.) jugementcontradi>ftoire, jugement

par défaut, par forclufion, de contumace. Jugemens à la