il' ' !>'*' 4 ;

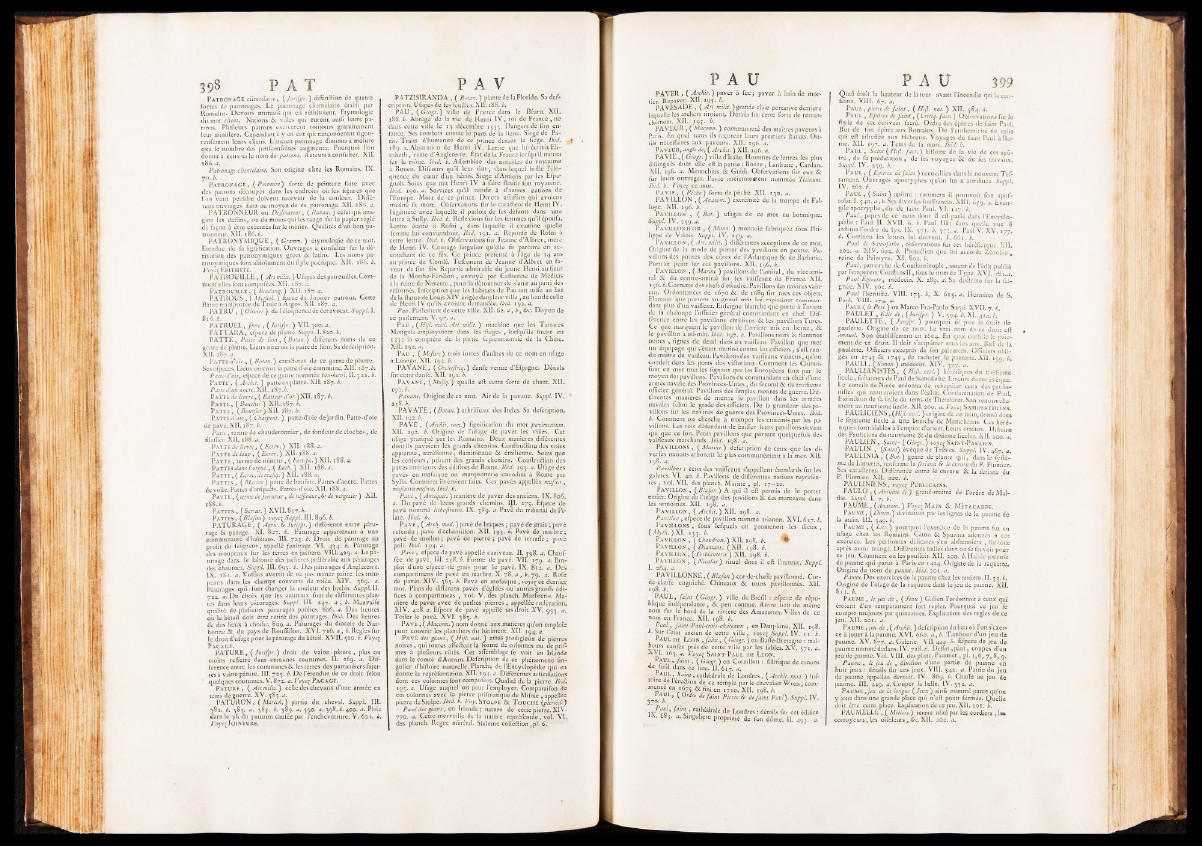

'■ll% /jl ï:ii* 398 P A T P A V

il 1:11

t i;

! . i \\.

' V

'1 l?t

Pa tR0NA<3E clUr.iéiiiTc, {Junfpr.) üiftiailion lîc quatre

fortes de patronages. Le patronage clicinclairc établi par

Romulus. Devoirs nnimels qui en rélultoient. Etymologie

du mot clien:. Nations iie villes qui eurent aulîi leurs patrons.

Plnfieurs patrons exereerenc toujours gratuitement

leur niinillere. Cependant il y en eut qui rançonnèrent rigou-

reiifement leurs cliens. L’ancien patronage diminua à meliire

que le nombre des juriiconlultcs augmenta. Pourquoi l’on

donna à ceux-ci le nom de pjnons. Auteurs à conlulter. X ll.

ï86. .1. ^

Piitrùn.2‘-'e cÜ£nùl.iire. Son origine chez les Romains. IX.

70. b.

Patronage, {Peinture) forte do peinture faite avec

des patrons découpés dans les endroits où les figures que

l ’on veut peindre doivent recevoir de la coiileiir. Diilé-

Tcns ouvrages faits au moyen de cc patronage. X ll. 186. u.

P A T ilüN N LU R ou DeJfinJtcur, ( } celui qui imagine

les dclVms, 01: du moins qui les range fur le papier réglé

.tic façon ù être exécutés furie métier. Qualités d’un bon pa-

tronneiir. X ll. i86. b.

P.A.TKONVMIQUE , ( Grdmm. ) étymologie de ce tiiot.

Etendue de fa fignification. Ouvrages à confulter fur la dé-

rivarlon des patronymiques grecs Ck. latins. Les noms patronymiques

font abfolument du llylc poétique. X ll. i8ô. b.

Epithete.

PATRO UIL LE , ( j4n rni!it.)Vf:igcs des patrouilles. Comment

elles fontcompolccs. XII. 187.

Patrouille , ( ) X li. 187. j .

PATRO Ü S , ( Mythol. ) flatue de Jupiter patrons. Cette

flatue traiifportée de Troieà Argos. X ll. 187. a.

PATRU , {Oliv ier) de l'éloquence de cet avocat, i'üp/.j/. I.

S 1 6 ./•-

P A T R Ü E L , /rerc- , {Jurifpr. ) VII. 3OO. .2.

P A T T A R A , cfpecc de phnze.Suppl. l.S zo .b .

P A T T E , Patte de lion, {Botan.) did'ércns noms de ce

oenre de plante. Lieux où croit la p.ittede lion. Sa de feription.

XII. 187..;.

VATl'l-acie , { Dot.rn.) caraélercs de ce genre de plante.

Ses efpcces. Lieii.x où croit la patte d'oie commune. X ll. 187. b.

Patte-d’oie, efpcce de ce genre nommée bon-henri. IL 3 i l . b.

Pat te, {A r ch ii.) patte en plâtre. XII. 187. é.

P.U te d'un imcre. X ll. 187. é.

Patte de Uevre , ( Batteur d’or ) X ll. 187. b.

Patte, {Bouchci ) Xll. 187.A

Pat te, (.Seur/«r) XU. 187. é.

pATTE-d’oit;, ( Charpent. ) patte-d’oie de jardin. Patte-d’oio

do pavé. X ll. 187. b.

P .m e , terme de cbauderonnier, de fondeur de cloches, de

filafller. X ll. 188. .l

Patte A/ievre, {Ecr'iv.) X ll. 188.

V \ lT h de loup , {Ecriv.) Xll.i88.</.

P.atte , terme de mineur , ( Boitijic. ) X ll. 188. a.

Va t TIS dans l'orgue , {Lut/i.) X ll. 188. iZ.

PAT TE,(£c;iv. X ll. i88.rz.

Pattes , ( M.irine ) patte de bouline. Pattes d'ancre, Pattes

de voile. Pattes d’anfpcéls. Pattes-d'oie. XII. 188. a.-

Patte , {terme de fenurier, de rajjineur,&de vergeticr) XII.

188. é.

P.ATTES , ( Serrtir. ) X V II . S i 7. b.

Pattes, {BLtjon) voycç Suppl. 111. 896. b.

PATÜPvAGE, { Agric.&Jurifpr.) différence entre pâturage

Sc partage. XI. 807. b. Pâturage appartenant à une

comiinmaiité d’habitans. III. 723. b. Droit de pâturage au

profit du feigneur, appelle/ju/frage. V I . 434. b. Pâturage

des troupeaux lùr les terres en jachere. V llI . 429. Le pâturage

dans le labouré des jachères préférable aux pâturages

des chaumes. Suppl. III. 693. b. Des pâturages d’Angleterre.

IX. 181. a. Vüflnis avertit de ne pas mener paitre les troupeaux

dans les champs couverts de rofee. X IV . 369. a.

Pâturages qui font changer la couleur des brebis. Suppl. II.

712. «7. Du choix que les animaux font de différentes plantes

dans leurs pâturages. Suppl. lU. 247. a , b. Mauvaife

qualité de plufieurs pâturages publics. 806. a. Des lieures

oil le bétail doit être retiré des pâturages. Ibid. Des heures

& des lieux à clioifir. Soç.a. Pâturages du diocefe de Narbonne

& du p.iys de Roufflllon. X V I . 716. <2, R Regies fur

le droit d’ufage pour le pâturage du bétail. X V I I . 520. b. Poye:^

Pacage.

P A T U R E , ( Jurifpr. ) droit de vaine pâture , plus on

moins refferré dans certaines courûmes. II. 269. a. D ifférence

entre lus communes & les terres des particuliers fujet-

tes à vaine pâture. III .72 3. é .D c ré tend u e de ce droit félon

quelques coutumes. V . 872. n. l'oye^ Pacage.

Pâture , { Am n ilii.) celle des chevaux d’une armée en

teins de guerre. X V . 383. j.

PATURON , ( JlfjrA/j. ) partie du cheval. Suppl. III.

382. b. 383. a. 583. b. 389. û. 390. a. 398. b. 400. a. Plaie

dans le pU du paturon caufée par renchevétrure. V . 621. b.

PayerJoi'STVKl.

P A T Z IS IR AN D A , ( Botan.) plante de la Floride. Sa def*

cription. Ufages de fes fenillcs. X ll. 18S. b.

P A U , {Gèogr.) ville de Fiance dans le Béarn. XII.

188. b. Abrégé de la vie de Henri I V , roi de France , né ,

dans cette ville le 13 décembre 1533. Dangers de fon enfance.

Ses combats contre le parti de la ligue. Siege de P.a-

ris. Traits d’humanité de ce prince durant le fiege. Ibid. «

189. .J. Abjuration de Henri IV. Letue que lui écrivit Eli-

zabotli , reine d’Angleterre. État de la France loiT'qii’il monta

fur le troue. Ibid. b. Affeniblée des notables du royaume

à Rouen. Difcüurs qu’il leur t in t , dans lequel brille l'éloquence

du coeur d’un héros. Siege d’Amiens par les Efpa-

gnols. Soins que mit Henri IV à faire fleurir fon royaume.

Ibid. 190. a. Services qu’il rendit à d'antres nations de

l'Europe. Mort de ce prince. Divers affafTins qui avoicnc

médité fa mort. Obfervations furie caraélerc de Henri IV.

Ingénuité avec laquelle il parloit de les défauts tlans une

lettre à Sully. Ibid. h. Réflexions fur les femmes qu'il époufa.

Lettre écrite à Rofni , dans laquelle il examine quelle

femme lui conviendroit. Ibid. 191. a. Réponfe de Rofni à

cette lettre. Ibid. b. Obfervations fur Jeanne d’A lb re t , mere

de Henri IV. Courage fmgulier qu’elle fit paroitre en accouchant

de ce fils. C c prince préfenié à l’âge de 14 ans

au prince de Condé. Teflamcnc de Jeanne d’Albret en faveur

de fon fils. Repartie admirable du jeune Henri au fieur

de la Motthe-Fénélon , envoyé par Catherine de Médicis

à la reine de Navarre , pour la détourner de s’unir au parti des

reformés. Iiifcription que les babitans de Pau ont mife au bas

de la flatue de Louis X IV érigée dans leur ville , au lieu de celle

de He iir ilV qu’ils avoient demandée. Ibid. 192. a.

Pau. Parlement de cette v i l le .X l l .6 2 .u , b, Â’c. Doyen de

ce parlemenr. V. 97. a.

P.AU , {H i f . mod. Art milii.) machine que les Tartares

Mongüls employoicm dans les fieges , lorfqu’ils firent en

1232 la coiiquctc de la partie lepientvionale de la Chine.

X ll. 192. .2.

Pau , ( Mefure) trois fortes d’aiilncs de cc nom en ufage

à Loango. X ll. ly z .b .

P A V A N E , {Orcheflriq.) daiifc venue d’Efpagne. Détails

fur cette daiifc. X ll. 192. é.

Pa v .ane, {Mujîq.) quelle eff cette forte de chant. X l l .

iç)z.b.

Pavane. Origine de ce mot. Air de la pavane. Suppl. IV.

258. b.

P A V A T E , {Botan.) arbrlffeau des Indes. Sa defeription,

XII. 192. i.

PAV É , {Arch'it. rom.) fignification du mot pavimentum.

X ll. 19a. b. Origine de l’iifage de paver les x-ilies. Cet

ufage pratiqué par les Romains. Deux maniérés différentes

dont ils pavoient les grands chemins. Conffruiliou dos voies

appicnne, aurélienne, flaminienne & émilienne. Soins que

les cenfeurSj privent des grands chemins. Conffniéfion des

pavés intérieurs des cdilices de Rome. Ibid. 193.22. Ufage des

pavés en mofaïque ou marquetterle introduit à Rome par

iy lla . Comment ils étoieiK faits. Ces pavés appelles mufea ^

mufi.ionrnußva. Ibid. b.

Pavé , ( Antiqi/it. ) maniéré de paver des anciens. IX. 8o 5.

<2. Du pavé de leurs grands chemins. III. 27^. Efpece de

pavé nommé lithoflrotos. IX. 589. a. Pavé du tribunal de Pilate.

Ibid. b.

Pavé , ( Arch. mod. ) pavé de briqwes ; pavé de grais ; pavé

refendu; pavé d’échantillon. XII. 193. b. Pavé de marbre;

pavé de moilon; pavé de pierre; pavé de terraffe ; pavé

poli. Ibid. 194. .2,

Pavé, efpece de pavé appelle caniveau. II. 398. a. Chauffée

de pavé. III. 258. b. Forme de pavé. VII. 179. a. Emploi

d’une efpece de grais ])Our le pavé. IX. 812. a. Des

compartimens de pavé en marbre. X. 78. a , b. 79. a. Rofe

de pavés. X IV . 365. i. Pavé en mofaïque , ce dernier

mot. Plans de différens pavés d’églifes ou autres grands édifices

à compartimens , vol. V . des planch. Marbrerie. Maniéré

de paver avec de petites pierres , appellee rudération.

X IV . 428. a. Efpece de pavé appelle tas efroit. XV . 933. a.

Toifer le pavé. X V I . 385. b.

Pavé , {Maçonn.) nom donné aux matières qu’on emploie

pour couvrir les planchers du bâtiment. XII, 194. a.

Pa v é des géans, ( Htfl. n a t.) amas prodigieux de pierres

noires, qui toutes affeélent la forme de colonnes ou de priT

mes â plufieurs cotés. Cet affeniblagc fe voit en Irlande

dans le comté d’Antrim. Defeription de ce phénomène ftn-

gulier d’hiffoire naturelle. Planche de l’Encyclopédie qui en

donne la repréfentation. X ll. 194. a. Différentes articulations

dont ces colonnes font compofées. Qualité de la pierre. Ibid.

193. 27. Ufage auquel on peut l'employer. Coinparaifon da

ces colonnes avec la pierre prifmatique de Mifnie , appeliée

pierre de S t o l p e . Poy. Stolpe Ik T o uche {pierrede)

Pavé des géans, QT\ Irlande; nature de cette pierre. X I v-

770. 2/. Cette merveille de la nature repiéfentee, vol. V I .

, des planch. Regne minéral. Sixième colleélion,pl, 6.

P A U

PAVERA ( Arch'n.) paver à fe e ; paver à bain de mortier.

Repaver. XII. 193. b.

PAV ESAD E , ( Art /HÏ/ir.) grande claie portative derrière

laquelle les archers tiroient. Détails fur cette forte de rctran-

thement. X li. 193. b.

J^AVEü R , ( Maçonn. ) communauté des maîtres paveurs à

P.'.ris. En quel tems ils reçurent leurs premiers iLituts, Outils

nécciraires aux paveurs. XII. 196. a.

V A V a n g l e de, ( Archit. ) XII. 196. a.

P A V lE , ( Géogr. ) ville d’Italie. Hommes de lettres les plus

difiingués dont elle eff la patrie : Boëce , Lanfranc , Cardaiii

XII. 196. 21. Mcnochius èc Guidi. Obfervations fur eux 8c

l'ur leurs ouvrages. Pavie ancicnnctfient nommée Ticinum.

Ibid. b. f'oyei ce mot.

Pa v ie , ( Pèche) forte de pèche. X ll. 230. a.

PA V IL LO N , ( Anatom. ) extrémité de la trompe de Fal-

Icqjc. X ll. 196. b.

Pavillon , ( Bot. ) ufages de cc mot en botanique.

Suppl. IV. Ï59 .J .

Pavillon d’or , ( Monn. ) nionnoic fabriquée fous Philippe

de Valois. Suppl. IV. 239. a.

Pavillon , ( An. rnilit. ) différentes acceptions de cc mot.

Origine de la mode de porter des pavillons en pointe. Pavillons

des pirates des côtes de rAtlantlqnc & de Barbarie.

Portrait peint fur CCS pavillons. X ll. 196. b.

Pavillon , ( Mirmc ) pavillons de l’amiral, du vice amiral

& du concrc-aniiral Rir les vailTeaux de France. X ll.

196. i. Cornette des chefsd'efcadrc, Pavillons des navires vaincus.

Ordonnances de 1670 & de 1689 fur tous ces objets.

Flamme que portent au grand mât les capitaines commandant

pins d’un vaiffeaii. Enfeigtie blanche que porte â l'avant

de fs chaloupe l’officier général commaiKlant en chef. Dif-

lih'cnco entre les pavillons dircticns Scies pavillons Turcs.

C c que marquent le pavillon de l'arriére mis en berne, Sc

le pavillbn à m i - m â t . 197. a. Pavillons noirs Si flammes

noires , figues de deuil dans un vailfean. Pavillon que met

un équipage qui s’étant nuiriné contre les officiers, s'eff rendit

maitre dti vaiffeau. Pavillons des vaifTeaux vaincus, qu’on

conduit dans les ports des viélorietix. Comment les Chinois

font en mer tousles fignaux que les Européens font par le

moyen des pavillons. Pavillons du commandant en chef tl’une

armée navale des Provinccs-Unic,s, du fécond Si du troificme

officier général. Pavillons des fimples navires de guerre. D ifférentes

maniérés de mettre le pavillon dans les armées

navales félon le grade des officiers. D e la grandeur des pavillons

fur les navires de guerre des Provinces-Unies. Ibid,

h. Comment on clierche à tromper les ennemis par les pavillons.

Les rois défendent de bailTer leurs pavillons devant

qui que ce foit. Petits pavillons que portent quelquefois des

vaifîéaux marchands. Ibid. 198. a.

Pavillons, {Marine) defeription de ceux que les di-

verfes nations arborent le plus communément à la mer. X ll.

198. a.

Pavillons : ceux des vailTeanx s’appellent étendards fur les

galcres. V I . 40. b. Pavillons de diff'érentes nations repréfen-

tés , vol. VII. des plancli, Marine , pl. 17—20.

Pavillon , {B Lijon ) A qui il eff permis de le porter

entier. Origine de l’uiage des pavillons fk. des manteaux dans

les armoiries. X ll. 198. a.

Pavillon, ( ) XII. 198. a.

Pavillon , efpccc de pavillon nommé trianon. X V I . 617. b.

Pavillons , fous Icfquels on promenoit les dicu.x ,

( Myth. ) XI. 133. b.

Pavillon , ( Chaudron.) XII. 198. h. ^

Pavil lon, {Diamant. (X l l . 198. b.

Pavillon , ( ferblanterie ) XII. 198, b.

Pavil lon, {A'icoL s) rituel dont il cft l’auteur. Suppl.

I. 264. a.

P A V IL LO N N É , (.ff/.iyô/i ) cor-de-chafle pavillonné. Cor-

cugiiicbé. Châteaux &, tours pavillonnés. X ll.

J^AUL , yizinf {Géogr.) ville du Brcfil : efpece de rcpii-

bliquc indépendante, &. peu connue. A u n e lieu du même

nom fur le bord de la riviere des Amazones. Villes de cc

nom en France. X ll. 198. b.

Paul, faini-PauL-trois-châteaux , en Dauphiné. XII. 198.

Sur l’état ancien de cette v ille , voye^ Suppl. W . i i . b.

Paul de Léon ,jd in i, ( Géogr. ) en Baffe-Bretagne : malheurs

caulcs près de cetic ville par les fables. XV. 571. a.

Saint-Paul de Léon.

, » ( Uroÿr. ) en Cornillon : fabrique de canons

üc fufil clans ce lien. II. 617. a.

AUL, Saint, cathédrale de Londres, {Archit. mod. \ hif-

toire delereélion de ce temple par le chevalier W r en , commence

en ,673 8c fini en 1710. XII. 198. b.

370 ‘^‘ fsiint Pierre &■ dcfaini Paul). Suppl. \ \ .

de Londres : détails fur cet édifice

iA . 683. 22. Singulière propriété de fon dôme. U. 493. 22.

P A U 3 9 9

Q uel étoit la hauteur de la tour avant fîncendic qui la con-

fuma. V I I1. 67. 22.

Paul , pierre de faint , ( Hiß. nat. ) X ll. 584. a.

Paul , Epitrcs de Jaine, ( Cririq. fier. ) Obfervations fur le

ffytc de cet écrivain facré. Ordre des épitres de faine Paul.

But de fon épitre aux Romains. D e rainhenrlcité de celle

qui eff adrcff'ée aux Hébreux. V oyag es de faim Paul â R ome.

XII, 197. J. Tems de fa mort. Ibid. b.

Paul , Saint {Hiß. j.icr.) hiffoire de la vie de CCI apôtre

, de fa prédication , de fes voyages & de fes travaux,

Suppl. IV. 239. b.

Paul , ( Epitrcs de fiin t ) recueillies dans le nouveau Tef-

tament. Ouvrages apocryphes qu’on lui a attribués. Suppl.

IV . 2Ö?.. b.

Pa u l , {S a in t) apôtre; comment il prouvoit fon apof-

tolat. 1. 340. a,b . Ses diverfes fouffranccs.XIII. Ô39. a. Evangile

apocryphe , dit de faint Paul. V L 117, b.

Baut, pa|)cs de ce nom dont il eff parlé dans l’Encyclopédie

: Paul II. X \ n . 6. b. Paul 111 : dans quelle vue il

nillitua rordre du lys. IX. 371. b. 572. ,2. Paul V. X V . 177,

b. Combien les lettres lui doivent. I, ô 6 i. b.

Paul de 5.77«(>/,jf/ie , obfervations fur cet liéréfiarqiie. XII.

200. 27. X IV . 602. b. Proteélion que lui accorda Zénobic

reine de Palmyre. XI. 801. ê.

P.111I, patriarche de Cooffaminople , auteur de l’édit piil)lié

par l’empereur Confia ns II, fous le nom de Type. XVI. 781.22.

P.111I Efincte, médecin. X. 289. .2. Sa doilrine fur la fn-

gnéc. Xl-VE 302. b.

Paul rherniitc. VIII. 173. b. X. 613. ,2, Hcrmites de S.

Paul. VIII. 174. a.

Paul { le Pere ) ou Marco Fia-Paolo Saroi, XVIÎ . 7, b.

P AU LE T , Edit de, {Jurifpr. ) V. 394. b. XI. 414. b.

P A U L E T T E , {Jurifpr.) pourquoi fe paie le droir de

paulette. Origine de ce nom. Le vrai nom de ce droit eff:

annuel. Son établilTcmeiit en 1604. En quoi cenfiffe le paiement

de ce droit. 11 doit s’acquitter tous les ans. Bail de la

paulette. Officiers exceptes de fon paiement. Officiers ob ligés

en 1743 Sc 1743 2 raciictcr la p.milette. XII. 190. b.

P A U L I , {Simon) médecin. XIV. 377, a.

P AU L IÀN IST E S , {H iß . ecd.) hérétiques du troificme

ficelé ,feélatcnrs de Paul de Samofaihe. Erreurs de cet évêque.

Le concile de Nicée ordonna de rebapiil'er ceux des piuffia-

niffes qui reiurcroient dans l’cglile. Condamnation de P.uiL

Extinéhon de fa fcéle du tems de Théodorec. Son renouvellement

au neuvièmefiecle. Xll. 200. a. J-âjyr^SAMOSATHiENs.

PAU LIC IEN S , {Hiß. ecd. ) origine de ce nom, donné dans

le fepeieme fiecle à une branche de .Manichéens. Ces licré-

liques formidables à l’empire d’orient.Leurs erreurs. Hiffoire

des Pauliciens du neuvième & du dixième licclcs. XII. 200.22.

PAULIEN , Saint- ( Géogr. ) vttyc^SAINT-PAULIEN.

PAULIN , {S.iint) évêque de Trêves. Suppl. IV . 467. a.

P A U L IN IA , {Bot.) genre déplanté qui, dans Je fyffé-

me de Linnæus, renferme la feriana & le curunt du P, Iffumier.

Ses caraéleres. Différence entre le cururu Sc la feriana du

P. Piumier. XII. 200. b.

P/iUL INlEN S, voye^ PUBLICAINS.

PAU LO , ( Antoine de ) grand-maître de l’ordre de Mal-

ihc. Suppl. 1. 7. h.

PAUM E , {Anatom. ) M.AIN 6c MÉTACARPE.

Paume, {Divin.) divination par les lignes de la paume de

la main. 111. 349. b.

Paume , ( Lm .) pourquoi l’exercice de la paume fut en

ufage chez les Romains. Caton 8: Spurina adonnés à cet

exercice. Les perfonnes délicates s’en abftenoient , fiir-touc

après avoir mangé. Differentes balles dont oa fe fervoit pour

ce jeu. Commoiu on les pouffblt. X ll. 200. b. Habite joiieule

de paume qui parut à Paris en 1424. Origine de la raquette.

Origine du nom de paume. Ibid. 201, a.

Paume. Des exercices de la paume chez les anciens. II. 3 9, b.

Origine de I'nlagc de la raquette dans le jeu de paume. X ll.

8I I . b.

PaU.ME , le )iu de , { Jeux ) Galien l'orclonnoit à ceux qui

étoient d’im tempérament fort replet. Pourquoi ce jeu fe

compte toujours par quinzaines. E.vplicaiion des regies de ce

jeu. XII. 201. a.

Paume ^jai de ,{ Archit. ) defeription du lieu où l’on s’exerce

à jouer à l.a paume. X V I . 660. a , b. Tambour d’un jeu de

paume. X V . 877. a. Galerie. VII. 444. b. Efpcce de jeu de

paume nommé dedans. IV . 728. é. Deff'm,pJan, coupes d'un

jeu de paume. V ol. V III. des plane. Paumier , pl. 1 ,6 , 7, 8, 9.

Paume , le jeu de , divifion d’une partie de paume en

huit jeux: détails fur ces jeux. VIII. 342. 22. Partie du jeu

de paume appellee dernier. IV. 869. b. Cliaffe au jeu de

paume. III. 229. a. Couper la balle. IV. 332. a.

Paume , jcu de la longue ( Jeux ) ainfi nommé parce qu’on

y joue dans une grande place qui n’eff point fermée. Quelle

doit être cette place. Explication de ce jeu. X ll. 201. b.

PAUMELLE , ( Métiers ) terme ullté par les cordiers , las

conoyeuts J les oifelcurs, â’c. X ll. 202. 22.