i M t

i.if

■ÜI i h

' I h‘!

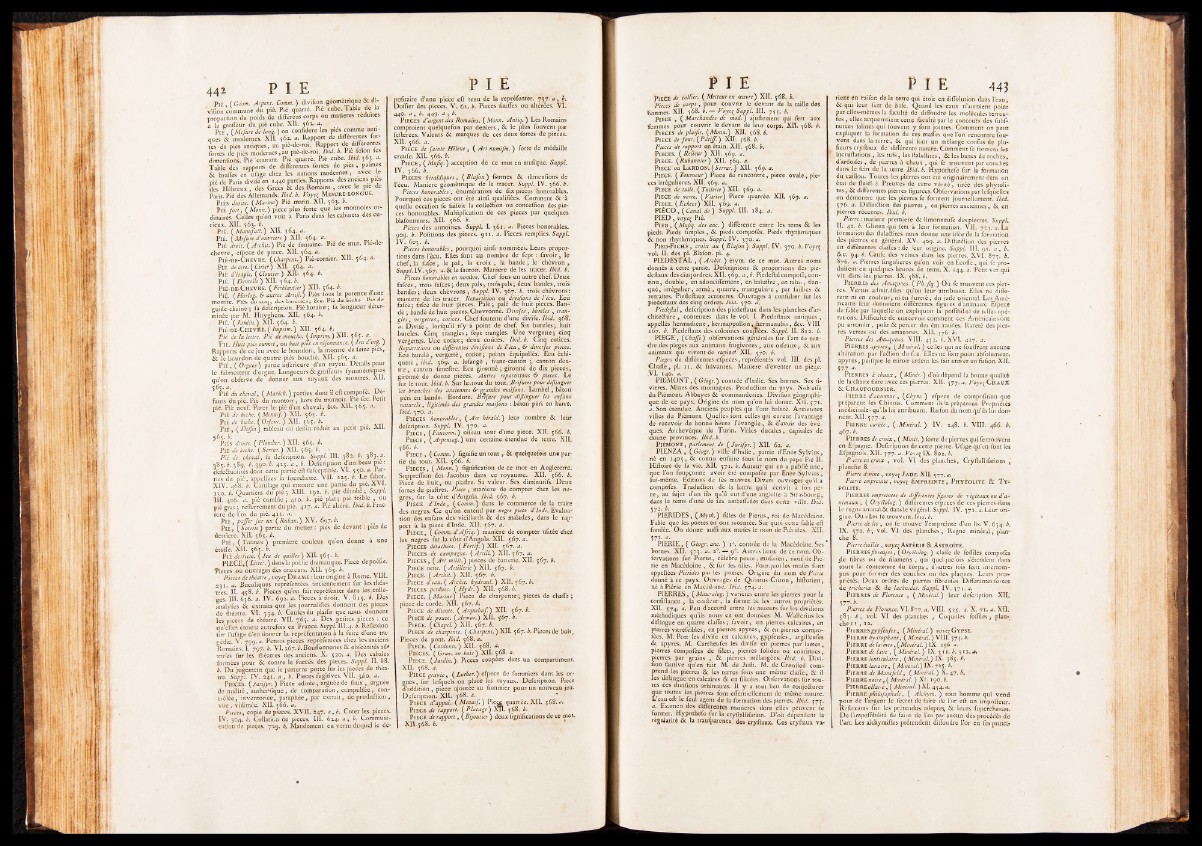

442 P I E

Pli£, ( Gfom. Arpent. Comm. ) dlvHion gcomcmqiie & tli-

vifioii commune du pie. Pie quarri. Pie cube. Table cte la

proportion du poids de difi'ereus corps ou matières réduites

à la iiroileur du pié cube. XII. 562. u.

PiÉ (Mcfiire de long.) on confidere les pies comme antiques

& modernes. XII. 56a- Rapport de différemes lottes

de pies antiques, au pic-de-roi. Rapport de differentes

fortes de pics modernes.au pié-de-roi. li>id. b. Pi^lelo»

dimenCions. Pié'courant. Piè quarré. Pie cube. 0 3 -''-

des Hébreux , des Grecs & des Romains , avec le pie de

Paris. Pié des Allemands. J b id . b . F o y e ^ M esure-long ue.

PiÉS d r o its . { M u r i n e ) Pié marin. XII. 563. b .

PlÉ J o r r , { M o n n . ) piece plus forte que les monnoies ordinaires.

Celles qu’on voit à Paris dans les cabinets des curieux.

XII. 563. b.

PlÉ. { M u n u f a H . ) XII. 564. «i.

Pié. ( M e f u n d ’o u v r ie rs ) X ll. 564. u. r». • 1

Pié d r o it. { A r c h i t . ) Pié de fontaine. Pié de mur. Pie-de-

ch e vre , cfpcce de pince. XII. 564.

P I E P I E P I E

Pié-de-C he v re . {Charpent.) Pié-cornier. XII. 564.^.

PlÉ de cire, {d r ie r ) X ll. 364. a.

P ié d'ctaple. {Cloutier) X ll. 364. b.

PlÉ. {Dentelle) XII. 564. b.

P iÉ-DE-CheVRE. {Ferblantier) X ll. 564. b.

P ié. (Horlog. & autres Artijl.) Piés fous la potence d une

montre. Piés du coq, des barattes, & c. Pié de biche. Pié de

guide-chaiue ; fa defcripcion. Pié Iioraire ; la longueur déterminée

par M. Huyghens. XII. 564. b.

PlÉ. {Jardin.) A ll. 564. b.

P ié-de-C hevre. (//Hjin«.) XII. 564.

•Pic de la lettre. Pié de mouche. ( împrim.) XII. 365. *r.

PlÉ. Huit pics ouwn, ou huit pies en réjonnance. {Jeud org. )

Rapports de ce jeu avec ie bourdon, la montre de feize piés,

&: le bourdon de quatre piés bouché. XII. 365. a.

P i t , { Orgues) partie inférieure d’un tuyau. Détails pour

le fabrieaieiir d'orgue. Longueurs & groffeurs fymmécriques

qu'on obferve de donner aux uiyaiiX des montres. X ll.

^ Pié du cheval^ { Marcch.) parties dont il efteompofé. D é fauts

du piè. Pié du inontoir , hors du montoir. Pié fee. Petit

pié. Pié neuf. Parer le pié d’ un cheval, ixc. X ll. 565- a.

PlÈ de biche. {Mcnuij.) X ll. 563. b.

P ié de biche. ( Orfevr. ) XII. 3(15. b.

P lÉ , ( DeJJîn ) tableau ou deilm réduit au petit pie. A li.

565. b.

P lis droits. { Plomber.) X li. 565. b.

PlÉ de biche. {Semer.) X ll. 565. b.

Pié de cheval, fa del'cripiion. Suppl. III. 382. b. 303-

383. b. 389. b. 390. b. 413. U , b. pefcripiion d’un beau pié :

dcf'efluolités dont cette partie eft fufceptible. VI. 350.

ries du p ic , appcllées la fourchette. V i l. 223. b. Le facot.

X IV. 468. b. tartilage qui entoure une partie du pxé. XVI.

Ï30. b. Quartiers du pié ; X lll. 192. b. pié dérobé; Suppl.

111. 406. a. pié comble; 410. b. pié plat; pic foibie ou

pié gras ; refferrement du pic. 417. a. Pié altéré. Ibid, é .t raclure

de l’os du pié. 4 1 1 . a.

P l i , puffer jur un {Ruban.) X V . b.

P ié , (ét>i«r/e) partie du métier : pics de devant ; pies de

derrière. X ll. 363-il.

Pi é , {Teinture) premiere couleur qu'on donne à une

étoffe. XII. 363. b.

Pié derrière. {Jeu de quilles) XII. 363- b.

PIECE, ( Liicér. ) dans la pocfie dramatique. Piece depocfic.

Rieces ou ouvrages des orateurs. XII. 563. b. ^

Pieces de théâtre, D r am e : leur origine à Rome. VIII.

i 3 i . a. Bucoliques repréfentées anciennement iur les théâtres.

l i. 458. b. Pieces qu’on fait repréfenter dans les colleges.'

III. 636. a. IV . 692. a. P'teces à tiroir. V . 813. E Des

analyfes 6c extraits que les journaliftes donnent des pieces

de théâtre. VI. 334-^. Caulésdu plaifir que nous donnent

les p'iccc-s de théâtre. VII. 763. a. Des petites pieces ; ce

qu’elles étoiem autrefois en France. Suppl. III. 4. b. Réflexion

fur l’ufngc d’en donner la repréfentation à la fuite dune tragédie.

V, 799. a. Petites pieces repréfentées chez les anciens

'Romains. I. 797. b. VI. 267. ^.Bouffonneries 8c obfcénités ad-*

mités fur les théâtres des anciens. X. 320. a. Des cabales

formées pour 8c contre le fuccés des pieces. Suppl. II. 88.

h. Du jugement que le parterre porte fur les pieces de théâtre.

Suppl. IV. 24:. a , b. Pieces fugitives. VII. yCo. a.

Pieces, {jurijpr.) Pièce adirée, arguée de fau x , arguée

de nullité, authentique, tic comparailon, compulfée, contrôlée,

inventoriée, paraphée, par e.xtrait, de produélioir

v u e , vidimée. XII. 366. a.

Puces, copie de pieces. X VII . 247. a, b. Coteries pieces.

iV . 304. b. Collatic.n de pièces. 111. 624. a , b. Comnniui-

cation de pieces. 729. b. Mandement eu venu duquel ie délofitalre

d’une pièce eft tenu de la repréfenter. 797. a , h.

)oflier des pieces. V.. 61. b. Pieces fauffes ou altérées. VI.

440. a , b. 449. a , b.

Pieces d'argent des Romains. {Monn. Antiq.) Les Romains

comptoient quelquefois par deniers, 8c le plus fouvent par

fefterces. Valeurs 8c marques de ces deux fortes de pieces.

X ll. 366. n.

Piece de fainte Hélène, ( Art numifm. ) forte de médaille

creufe. XII. 366. b.

Piece, {Mufiq.) acception de ce mot en mufique. Suppl.

IV . 366. b.

Pieces héraldiques , ( Blafon ) formes Sc dinienfions de

’écu. Maniéré géométrique de le tracer. Suppl. IV. 366.

Pieces honorables, énumération de dix pieces lioiiorables.

Pourquoi ces pieces ont été ainfi qualifiées. Comment 8c-à

quelle occafioii fe faifoit la colleftion ou concelTion des pieces

honorables. Multiplication de ces pieces par quelques

blafonneurs. XII. 366. b.

Pieces des armoiries. Suppl. I. 361. a. Pieces honorables.

109. b. Pofitions des pieces. 9 1 1. a. Pieces remplies.

y. 603. b.

Pieces honorables, pourquoi ainfi nommées. Leurs proportions

dans l’écu. Elles font au nombre de fept : favo ir, le

chef, la fafee, le pal, la croix j la bande, le ch e vron,

Suppl.lV.-^6j. a. Sc le fautoir. Manière d eles irzcer. Jbid. b.

Pieces honorables en nombre. Ch e f fous un autre chef. Deux

fafees, trois fafees; deux pals> trois pals; deux bandes, trois

bandes; deux chévrons , Suppl. IV. 367. b. trois chevrons:

maniéré de les tracer. Repartition ou divifions de Vécu. Ecu

fafcé; fâfcé de huit pieces. Paie; palé de huit pieces. Ban-'

dé ; bandé de huit pieces. Chevronné. Divifes , biireles , tran-

gles, vergeites, cotices. C h e f foutenu d’une d i v i f e . 368.

a. D iv i fe , lorfqu'il n’y a point de chef. Six bureles; huit

bureles. Cinq traiigles ; fept trangles. Une vergette; cinq

vergettes. Une cotice; deux cotices. Ibid. b. Cinq cotices.

Repartitions ou différentes divifions de l ’écu, 6- diverfes pieces.

Ecu burelé , vergetté , cocicé; points équipollés. Ecu échi-

queté , ibid. 369. a. lofangé , franc-canton ; canton dex-

tre , canton fenelire. Ecu gironné ; gironné de dix pieces,

gironné de douze pieces. Autres répartitions 6* pieces. Le

fur le tout. Ibid. b. Sur le.tout du tout. Brifurespour difinguer

les branches des anciennes 6- grandes maifons. Lambel, bâton

péri en bande. Bordure. Brlfure pour diflinguer les enfans

naturels, légitimés des grandes maifons : bâton péri en barre.

Ibid. 3 70. a.

Pieces honorables, {A r t hérald.) leur nombre Sc leur

defcripcion. Suppl. IV. 370. a.

Piece, {F.iuconn.) oifeau tout d’une piece. X ll. 366. h.

Piece, {Arpentag.) une certaine étendue de terre. XII,

366. b.

Piece , ( Comm. ) fignifie un tout , 8c quelquefois un« partie

du tout. XII. 566. b.

Pieces, {M onn.) ftgnification de ce mot en Angleterre.

SupprelTion des Jacobus dans ce royaume. XII. 366. b.

Piece de huit, ou piaflre. Sa valeur. Ses diminutifs. Deux

fortes de piaiires. Piece , maniéré de compter chez les nègres,

fur la côte d’Angola. Ibid. 367. b.

Piece d’Inde, {Comm.) dans le commerce de la traite

des iiegres. C e qu’on entend par negre piece d'Inde. Evaluation

des enfans des vieillards 8c des malades, dans le rapport

à la piece d’Inde. XII. 367. a.

Piece, ( Comm. d’Afriq.) maniéré de compter ufitée chez

les negres fur la côte d’Angola. XII. ^6 j.a.

Pieces détachées. {F o n if .) X ll. 367. a.

Pieces de campagne. { Artill.) XII. 367. a.

Pieces, { A n m/lit.) pieces de batterie. XII. 3Ô7. b.

Piece nette. {Artillerie) X ll. 367. b.

Piece. {Archit.) X ll. 567. b.

Piece d'eau. ( Archit. hydr.wl. ) XII. 367. b.

Pieces perdues. ( Hydr. ) X ll. 368. b.

Piece. {Marine) Piece de charpente; pieces de cliaffc ;

piece de corde. XU. 567. b.

Piece de détente. {Arquebuf.) XII. 567. i.

Piece de pouce. {Armur.) X ll. 3’67- b.

Piece. {Chapel.) X ll. 367. b.

Piece de charpente. ( Charpent.) XII. 367. b. Piecesde bois.

Pieces de pont. Ibid. 368. a.

Piece, (cordonn.) X ll. 368. a.

Pieces. {Grav. en bois) XII. 368. a.

Piece. {Jardin.) Pieces coupées dans un compartiment.

XII. 368. .3.

Piece gravée, ( Luther.) cfpece de fommiers dans les orgues

, fur lefquels ou place les tuyaux. Defeription. Piece

d’addition , piece ajoutée au fommier pour un nouveau jeu.

Defeription. XII. 368. a.

P iece d’appui. {Menuif.) P ic ^ quarree. XII. 368.-1.

Piece de rapport. {I^laçage) A il. 368. b.

Piece de rapport, {Bijoutier ) deux fignifications de ce mot.

X ll.36 8. é. • '

P iece de collier. {Metteur en oeuvre) XII. 368. h.

Pieces de corps , pour couvrir le dev:int de la taille des

foiimes. XII. 568. k — Suppl. Ul. 755. t.

Piece , ( Marchandes de mod. ) ajuflement qui fert aux

femmes pour couvrir le devant de leur corps. X ll. 368. h

Pieces de plaifr. {Monn.) X ll. 368. é.

P ie c e -/<;/oar. XII. 368.

Pieces de rapport en étain. X ll. 368. b.

Pieces. ( Relieur ) XII. 369. a.

Piece. {Rubannier) X ll. 569. a.

Piece ou Lardon, (ô’rrrür.) XII. 369.11.

Piece. ( Tourneur ) Piece de rencontre, piece ovale , pieces

irrégulières. XII. 369. a.

Piece de tuile. ( Tuilerie) XII. 369. a.

Piece de verre. ( Vitrier) Piece quarrée. XII. 369. a.

Piece. {Echecs) XII. 369. a.

P IÉ C O , {Canal de ) Suppl. III. 184. a.

P IE D , voysç PiÉ.

Pied, {Mu/iq. des anc.) différence entre les tems 8c les

pieds. Pieds fiiuples, & pieds compofés. Pieds rbythiniques

&. non rhythmiques. Suppl. IV. 370. a.

Pied-FicHÉ, croix au {B lafon ) Suppl. IV. 370. b.Voycr

vol. II. des pi. Blafon. pl. 4.

PIEDESTAL , ( Archit.) étym. de ce mot. Autres noms

donnés à cette partie. Deferiptions 8c proportions des pie-

deftaux des cinq ordres. X ll. 369. a , h. Piedeflalcompofé, con-

rinu, double, en adouciffement, en baluflrc , en talu-, flanqué,

tirégulier, armé , quarré, triangulaire, par faillies 8c

i-etraites, Piedeftaux acroteres. Ouvrages à confulier lur les

piedeftaux des cinq ordres. Ib'id. 370. a.

Piedejîal, defeription des piedeftaux dans les planches d’ar-

ch ited u re , contenues dans le vol. I. Piedeftaux antiques,

appellés hermathene, hermappoUon ,.hermanubis, 8cc. VIII

167. b. Piedeftaux des colonnes couplées. Suppl. II. 812. b.

P IEG E , {Ch.tffe) obfervations générales fur l’art de tendre

des piégés aux animaux frugivores, aux oifeaux , 6c aux

animaux qui vivent de rapine*. XII. 370. b.

Piégés de différentes efpeces, repréfentés vol. III. des pl.

Ch affe , pl. I I . 8c fuivantes. Maniéré ci’éventcr un ptCite.

,VI. 140. n.

P IEM O N T , ( Géogr.) contrée d’Italie. Ses bornes. Ses rivieres.

Mines des montagnes. ProdiiClion du pays. Nob'elTe

du Piémont. Abbayes 8c commanderies. Divilion géographique

de ce pays. Origine du nom qu'on lui donne. X*l. 371.

a. Son étendue. Anciens peuples qui l'ont habité. Anciennes

villes du Piémont. Quelles font celles qui eurent l'avantage

de recevoir de bonne heure l’évangile, 8c d'avoir des é v ê ques.

Archevêque de Turin. Villes ducales, capitales de

douze provinces. Ibid. b.

VliLyiOtit, parlement de {Jur'ifpr.) XII. 6a. a.

PIENZA , {Géogr.) ville d’Italie , patrie d'Enée S y lv 'u s ,

né en 1403, & connu enfuiie fous le nom du pape P,e II.

Hiftoire de fa vie. XII. 371. /».Auteur qui en a publié une,

que l’on foupçonne avoir été compofée par Enée Sylv ius,

lui-même. Editions de fes oeuvres. Divers ouvrages qu’il a

compofés. Traduélion de la lettre qu'il écrivit a fon pe-

r e , au fujet d’un fils qu’il eut d’une angloiié i Strasbourg,

dans le teins d’une de fes anibaffides dans cette ville. IbiJ.

372. b.

PIERIDES, {Myth.) filles de Pierus, roi de Macédoine.

Fable que les poeces en ont racontée. Sur quoi cette fable eft

fondée. On donne auflî aux mules le nom de Piérides, XII.

57V

PIERIE , ( Géogr. anc.) i° . contrée de la Macédoine. Ses

bornes. XII. 3 73--i- z “-— 9". Antres lieux de ce nom. Obfervations

fur Pierus, célébré po e ie , mufteien , natif de Pie-

rie en Macédoine , Sc fur fes filles. Pourquoi les mufes font

appellées Piérides p-u les poètes. Origine du nom de Pierie

donné à ce pays. Ouvrages de Quinuis Ciiton , hiftorien,

né àPiérie en Macédoine. Ibid. 374. u.

PIERRES, {M-nendog.) variétés entre les pierres pour la

confiftaiiCe , la couleur, la forme 6c les autres propriétés.

XII, 374. a. Peu d'accord entre les auteurs fur les divifions

méthodiques qu’ils nous en ont données M. Wallerius les

diftingue en quatre claffes; (avoir, en pierres calcaires, en

jnerres vitrefcibles, en pierres apyres, 6c en pierres compo-

fées. M. Pott les diviié en calcaires, gypfeufes, argiUeufes

8c apyres. M. Cartheufer les divife en pierres par lames,

pierres compofées de filets, pierres folides ou continues,

pierres par grains , 8c pierres mélangées. Ibid. b. Dlvi-

fion fautive qu’en fait M. de Jufti. M. de Croufted comprend

les pierres 8c les terres fous une même clafté, 6c il

les diftingue en calcaires 6c en filicécs. Obfervations fur toutes

ces divifions arbitraires. Il y a tout lieu de conjeéliircr

que toutes les pierres font effeuticllement de meme nature.

L ’eau oft le feul agent de la formation des pierres. Ibid. 373.

a. Examen des différentes maniérés dont elles peuvent lé

former. Hypothefe fur la cryft.-iUifation. D ’où dépencleui la

régularité 8c la traufparencc des cryftau-x. Ces cryllaux va-

AA^

rient en taifon de la terre qui étoit en dinbhnion dans l’eau >

6c qui leur (ert de bafe. Quand les eaux n’auroient point

par elles-mêmes la faculté de dilToudrc les moléuiles terreu-

fes , elles acquerroient cette faculté par ie concours des fubf-

tances lalines qui fouvent y font jointes. Comment on peut

expliquer la formation de ces malTes que l’on rencontre fouvent

dans la terre, 6c qui fout un mélange confus de plu-

fieiirs cryllaux de différente nature. Comment fc forment (cs

incruftations , les tufs, les ftalaftites, 8c les bancs de roches,

dardoifcs, de pierres à chaux, qui fe trouvent par couclies

dans le fein de la terre. Ibid. b. Hypothefe fur ]-a formation

du caillou. Toutes les pierres ont été originairement clans un

état de fluid; e. Preuves de cette vérité, tirée des phytoli-

tes , & différentes pierres figurées. Obfervatious par Icfquelles

on démontre c|ue les pierre-s fe forment journellement. Ibid.

376. a. Diftinétion des pierres, en pierres anciennes, 6c en

pierres récentes. Ibid. b.

Pierre irnuxere premiere 8c limonneufe des pierres. Suppl.

II. 42. b. Gluten qui fert à leur formation. 'V il, 723.-2. La

formation des ftalaélites nous donne une idée de la forniation

des pierres en général. XV, 409. a. Diftinétioii des pierres

en différentes claffes : de leur origine. Suppl, ill. 91. a , b.

6cc. 94. b. Caufe des veines d.ins les pierres. XVI, 873. b.

876. a. Pierres ftngulieres qu’on voit en EcolTc, qui fe pro-

duilént en quelques heures de tems. X. 144. u. Petit ver qui

vit d'ans les pierres. IX. 388./».

Pierres des Amarpines. ( Ph fiq. ) Où fe trouvent ces pierres.

Vertus admirables qu’on leur attnbuoit. Elles ne different

ni en couleur, ni en tlureié,du jade orienial. Les Américains

leur donnoienr différentes figures d'animaux. Efpcce

de fible par laquelle on expliquoir la polTibilité de telles t-pé-

rat ons. Difficulté de concevoir comment ces Américains ont

pu arrondir , polir 8c percer des ém ratifies. Rareté des pierres

vertes ou des amazones. X ll. 376. b.

Pierris des Am..ip^nes. VIII. 432. b. XVI. 417. a.

Pierres .ipyres, {^Mncral. ) celles qui ne fotirf'rcnt aucune

altération par l’aélion du Eu. Elles ne four point abrolumeiit.

apyres, puilqtie le miroir arclem les fait entrer en fufion. X IL

577 ,

Pierres à chaux, {Miner.) d’où dépend la bonne qualité

de la chaux faite avec ces pierres. X ll. 377. a. Voye^ Chaux

6c Chaufournier.

Pierre ffjütu/nnc , {Cbym.) efpece de compofition que

préparent les Chinois. Comment ils la préparent. Pr(»priétés

médicinales qu'ils lui attribuent. Raifon du nom qu'ils lui donneur.

X ll, 377. a.

Pierre cuméc, ( Minéral. ) IV. 248. b. VIII. 466. b,

467. b.

Pierres de croix, ( Miner. ) forte de pierres qui fe trouvent

en E'pagne. Defeription de cette pierre. Ufage qu’i.n font les

Efpagnols. X ll. 377. a. Vo\ IX 802. b.

P erre en croix , vol. V I des plaiiLlies, Cryftallifations ,

planche 8.

Pierre divine , voye^ Jade. XII. 377. a.

Pierre emprcinie, voye^ EMPRtltiTE , Phytoeite & T y -

POLITE.

Pierres empreintes de dfférenies figures de végétaux ou d’a~

nimuux , ( Oryâolog. ) diflérentes eipece.s de ces pierres dans

le régné anima! 8c dans le végéniL Suppl. IV. 371. u. Leur origine.

Où elles lé trouvent. Ibid. b.

Pierre de Us , ou fe trouve l’empreinte d'un lis. V. 634, b.

IX. 371./», vol. V I des planches. Régné minéral, planche

8.

Pierre étoilée , voye^ AsTÉRIE 8c AsTROtTE.

Pi e r r e s {OrySlolog.) ciailé de foffiles compofés

fie fibres ou de filamens , qui quel.jue bis s’érendent dans

toute la contexture du corps, d’autres fois font iiucnom-

pus pour fi'rmer des couches ou fies plaques. Leurs propriétés.

Deux ordres de pierres fibreufes Ditîérences fortes

de tneherix 8c de laclmides. Suppl. IV. 371, a.

Pierres de Florence , {Minéral.) leur defe.-iption. XII.

S77. b.

Pierres de Florence. VI. 8-7. 4. VIII. 533. 4. X. 71. 4. XII.

383. b , vcl. V I des planches , Coquilles foinies , plan-,

che 11 , 12.

fie'R.Ri.S gypfeufes, {Minéral.) vovr^GvpSE.

Vli.RRghydrophane, {M:néral.)V\\\. 373.é.

Pierre delai mes, {Minéral. ) IX 296. a.

P ierre ife lave , ( Minéral. ) iX. 3 11. é. 3 12. 4v

PiZRRE lenticulaire, {Miné-al.) IX. 3S3. b,

Pierre lunaire, { M-.néral.) IX. 723. /».

P\ERRt de MansfelJ, {Mméral.) X. 47.

V\iRR-E.noirc , {Minéral.) X ’ . 190.^.

PlERREo/foi'e , ( Minéral. )X I ,434.4.

Pierre philojophalc, ( Alchym. ) tout homme qui vend

pour de l’argent le fecret de faire de l’or eft un impofteur.

Reflexions lur les prétendus adepte^ 6c leurs fuperchenes.

D e l'impoftibilité de faiie de l’or par aucun des procédés de

l’art. Les aldiymiftes prétendent dilfoudre l’or en fes princir

; ' Il