J

il' I l

■ ihr

I* h !

1 !il:

I h . - h r

j''Vl

■' i' ‘ -I

1' Ir

1 i l l

1’ t

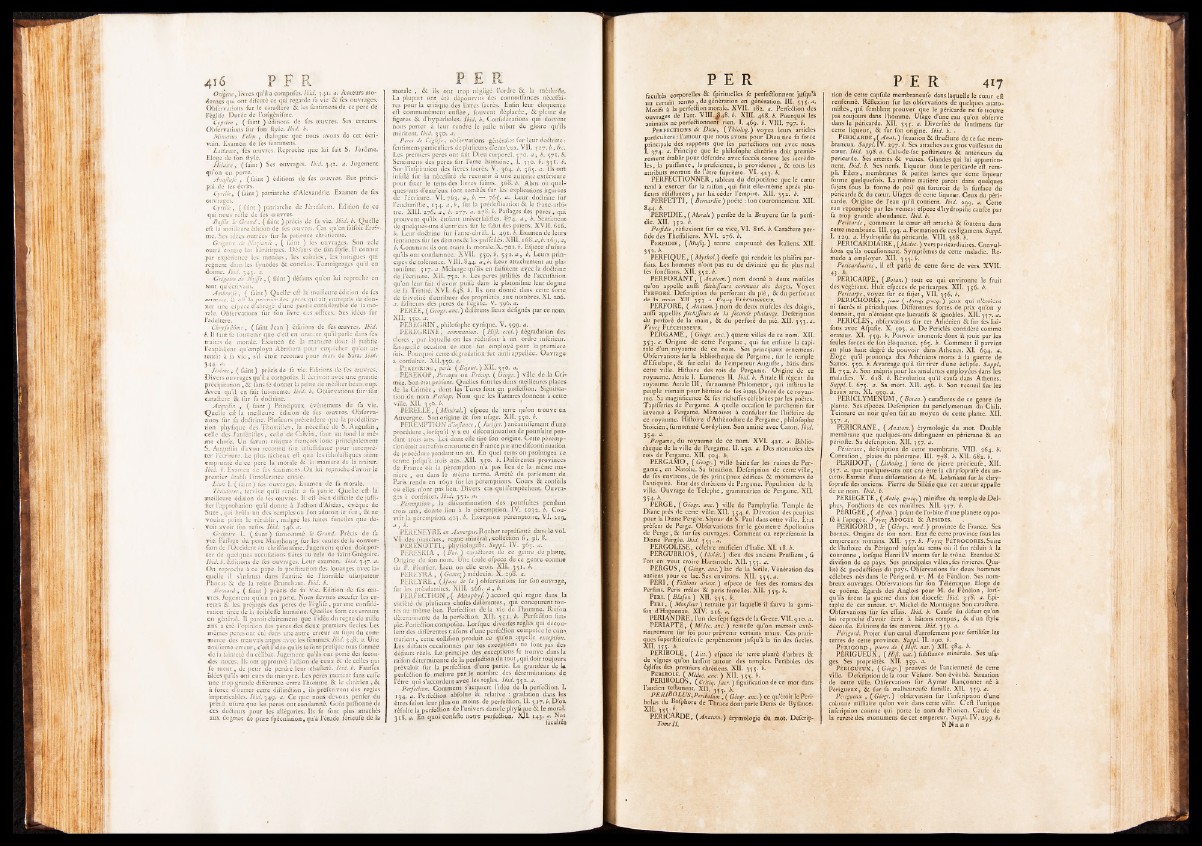

416 P F R Üngf/k’ , livres cju’il a compofcs.//’fi/. 34t. *r. Auteurs mo-

<?emes tiiii out difciitc ce qui regarde la vie & les ouvrages.

OhRi vations fur le cara^cre &. les leatimeus de ce peic de

réglife. Durée de rorigénifine.

Cyprlcn , ( faint ) éditions de fes oeuvres. Ses erreurs.

Obfervations fur fon ftylc. h.

Mtntuhu Fdix , dialogue que nous avons de cet écrivain.

E.\amcn de l'es fcntimciis.

L.iH.mce^ lés oeuvres. Rcprodie que lui fait S. Jérome.

Do g e de fon llyle.

HiLurc, ( fa in t ) Scs ouvrages. IbiJ. 342. Jugement

qu'on en porte.

A/ijjhifc , (faint ) éditions de les oeuvres. But principal

de les écrits.

Cyrille, ( fa im ) patriarche d'Alexandrie. Examen de fes

ouvrages.

CyrilU , ( fa in t ) patriarche de Jérufalem. Edition do ce

qui nous relre de fes oeuvres.

le Gnind. ( laine ) précis de fa vie. ïb:J. h. Quelle

cft l.i mejileiiro édition de lés oeuvres. Cas <|u’en failblc Eriri'

me. Scs idées ourrées fur la patience clirétunnc.

Grégoire i/e , ( faim ) fes ouvrages. Son zele

outré coiurc les hérétiques. Défauts de fon llyle. Il comme

par expérience les menées, les cabales, les intrigues qui

régnent clans les fyiiodes & conciles. 1 emoignages tpi'il en

donne. Ibid. 343. .1.

Grepoire de N y jf e ,{ faint) défauts qu'on lui reproche en

ivint qu'écriv.iin.

A.vb/v'de, ( l'aine) Q u elle 'e if la meilleure édition tic fes

oeuvres, il e,'l le pre.riiLr des pcrcs qui ait ciureprb de donner

une efpcce d'abrégé d'une partie conlidérablc de lamorale.

Obl'crvations fur fon livre ces uiHces. Ses idées fur

l'athihcre.

Chryjbfiûme, ( faim Jean ) éditions de fes oeuvres. Ibid,

b. Il fuir lé Ibuvenlr que c’ell en orateur qu'il ]>arlc d.ins fes

traites de morale. Examen de l.i manière dont il juftifie

l ’expédient ([ii'cmploya Abraham pour cmpedicr quon at-

tent.it .'i fa vie , s’d étoir reconian pour man de Sara. ibid.

344. .1.

Jerome, ( film ) précis de fi vie. Editions de fes oeuvres.

Divers ouvrages qu’il a compolés. Il écrivoit avec une grande

précipitation , & fins lé donner la peine de méditer beau eoup.

Aveu qu’il eu fait lui-même. Ibid. b. Obfervations lur-lén

caraéferc &. fur fa doélrine.

Aupiflin y ( faint ) Principaux êvénemens de fa vie.

Quetie cA la meilleure édition de lés oeuvres. Obfevva-

tions fur la doélrine. Piuficurs prétendent cpie la predellina-

îion phyfiquc des Thomilles, la nécellué de S. A ugulîin,

celle dc.s Janféniiles, celle de Ca lvin, font au fond la même

cliolé. L/n lav.un critique l'rançois loue jirincipnlement

S. Augnllin d'avoir reconnu fon inluiniauce pour iiirerpré-

ter l'écriture. Le plus l'àdicu.x eA que les l'cholaftiques aient

emprunté de ce psre la morale & h; maniéré de la traiter.

Ibid. b. Examen de lés l'^ntimens. On lui reprodie d’avoir le

premier établi l'intolérance civile,

Léon I. ( fa im ) lés ouvr.^ges. Examen de fa morale.

Théodoret, lorvicc qu i) icndit à fa partie. Quelle cft la

aneiileure édition de fes oeuvre.s. Il eft bien ditücilc dejufti-

fter I’apjn-obation qu'il donne à l’afftoii d'Abdas, évoque de

Suze , qui brûla un des temples où l’on adoroit le téu , &1 ne

vouhit point le rct .blir, m.ilgré les luiies fiineftes que devoir

avoir fon refus. Ibid. 346, a.

Gtépyiie I, ( fa im ) furiiommé U Grond. Précis de fa

vie. PaiVage du pere Muimboiirg fur les caulcs de la conver-

Jion de l'Occident au chriftianifme. Jugement qu'on doit porter

de quelques accul'aiions faites au zele de faim Grégoire.

Ibid. b. Editioii-s de lés ouvrages. Leur examen. Ibid. 347. a.

On reproche à ce pape la profticution des louanges avec laquelle

il s'infinua dans l'amitié de l'horrible ulutpatcur

Phocas & de l.a reine Brunehaut. Ibid. />.

Bernard , ( faint ) précis de fa vie. Ed'ii'son de fes oeuvres.

Jugemem qu’on en porte. Nous devons exeufer les erreurs

&: les préjugés des pcrcs de l'églilé , par une coiifidé-

raiion tirée de la foiblefté humaine. Quelles loin ces erreurs

en générai, fl paroit clairement que l'idée du règne de mille

ans a été l'opinion des jiercs des deux premiers ftecles. Les

mêmes pcrcs ont été dans une autre cireur au fiijer du commerce

des mauvais anges avec les femmes./éiif 34S. .7. Une

troifieme erreur, c’eft l'idée qu'ils (é font prefqiic cous formée

tic l.i ftiintcté du célibat. Jugemem qu’ils ont porté des fécondés

noces. Ils ont approuvé l'aiftion de ceux & de celles qui

fe tuent , de peur de perdre leur chafteté. Ibid. h. Fauft'es

idées qu’ils ®nt eues du martyre. Les peres mettent fans cclTe

une trop grande différence entre l'homme & le chrétien, 6c

à force d’outrer cette diftinétion , ils prcfcrivciu des regies

impraticables, /i/'t/. 349. a. C e que nous devons penfer du

prêt a ufurc que les pcrcs ont condamné. Goût paffionné de

ces doéleurs pour les allégories. Ils fe font plus attachés

aux dogmes de pure Ipéculation, qu’à l’étude lérieufe de la

P E

morale , S: ils ont trop négligé l’ordre 6c la métiiode.

La plupart ont été dépourvus des connoilîances nécclTainioral

La plupart

res pour la critique des livres facrés. Enfin leur éloquence

eft commimémcm entlée , fouvent déplacée, 6c pleine de

figures 6c d’jiyperboles. Ibid. b. Conftdératious qui doivent

nous porter à leur rendre le jufte tribut de gloire qu’ils

méritent. Ibid. 3 <;o. a.

Pere.i de l'cgUje, oi>fervations générale's fur leur cioélrinc r

fciitimens parcleuliers deplufteurs d'ontr'eux. VIL ^ 17. é , &e.

Les premiers peres ont fait Dieu corporel. 370. a , b. 571. b,

Soiuimens des peres fur l’ame luimaine, i. 330. b. 351. b.

Sur l’inlpiration des livres lacrés. \ . 364. b. 563. n. Ils ont

inlifté l'nr la nocollité de recourir à une autorité extérieure

pour fixer le teins des livres laims. 368. b. Abus oii quelques

uns d’emr’eux font tombés liir les c.xplications figurées

de récriture. V i . 763. u, h. — 76^. a. Leur doftiiiie fur

l’eucliariftie, 134. a ,b , fur la prodcftinatlou 6c le franc-arbitre.

XIII. 276. a , b. 277. a. 278. b. Paffnges des pcrcs , qui

prouvent qu’ils étoient univerlalil'tes. 874. a , b. Seiirimcnt

de quclques-ims d'einr’eiix fur le lahit des païens. X V i l. 6 i6 .

b. Leur doiftrine fur l’ante-chrill. I. 491. b. Examen de leurs

fcntimens fur les démons6c les pollédés. X llI . i68.u,é, 169,«,

b. Comment ils ont traité la morale. X. 701. é. Ef'pecc d’ufiire

qu’ils ont condamnée. XVII. ^50. é. <ÿr^i.a, b. Leurs principes

de toléianee. V lll.8 4 4 . n,b. Leur attachement au pla-

toniline. 517. a. Melange qu'ils en faifoient avec la doéftine

de récriture. X il. 732. b. Les peres jiiftitiés c(c l’accufation

qu’on leur fait d’avoir puii'e dans le platonilme leur dogme

de la Trinité. X V I . 648. b. Ils ont donné dans cette lotte

de frivolité d’attribuer des propriétés aux norabres. X I. 206.

Editeurs des peres de l’églilé. V . 39Ö. .r.

PERÉE, ( Gevgr. une. ) différens lieux défignés par ce nom,

XII. 350. .r.

PEREGRIN , phüofophc cynique. V . 599. a.

PEREGRINE, communion. {Hijl. ecd.) dégradation des

clercs , [i.ir latjiielle on les rédiiifoit à un ordre inférieur.

En-qii.-ile occalion ce mot fut employé pour la ];rcmiere

fois. Pourquoi cette dégradation fut ainli appeüéc. Ouvrage

.à confultcr. Xil.350. u.

PuREGRINi-, perle {ß ijc u t .)X \ l. 33O. a.

PEREKÜP, Fercops OU Piécop. ( Geog/'. ) vOle de la Crimée.

Sou état préi'em. Quelles foin les deux meilleures places

de la Crimée , dont les Turcs font en poffellion. Signirica-

tion du nom Perkop. Nom que les Tarcares donnent à cette

ville. XII. 3 30. b. '

PERELLE, ( Minerai.) cfpecc de terre qu’on trouve en

Auvergne. Son origine Ce fon ufage. XII. 330. b.

PEREMPTiON d’injhmce, ( Jurij'pr. ) anéantllî’emeiu d’une

procédure , iorfqu’il y a eu difconcinuation de poiirl’uite pendant

trois ans. Loi dont elle tire fon origine. Cette péremption

étoir aucrefoisencüiirueen France par une difcontiiiuation

de procédure pendant un an. En quel teins on prolongea ce

terme julqu’à trois ans. XII. 330. b. Différentes provinces

de France oii la péremption n’a pas lieu de la meme maniéré

, ou dans lé meme terme. Arrêté du parlement de

Paris rendu eu 1691 fur les péremptions. Cours 6c confcils

où elles n’ont pas lieu. Divers cas qui l’empêchent. Ouvrages

à confuicer. Ibid. 351. a.

Péremption , la diftoiitinuation des poiirfuites pendant

trois ans, donne lieu à la péremption. IV , 1032. b. Couvrir

la péremption. 423. b. Exception péremptoire. VI. 219.

<1, b.

PERENEYPvE en Auvergne. Rocher icpréfenté dans le voL

V I des olanehes, regne minéral, collection 6 , pl. 8.

P E R EN O T T I , phyliologifto. IV. 363.

PERESKIA , ( ß o t .) caraiftercs de ce genre de plante.

Ofiitine de fon nom. Une feule efpece de ce genre connue

du P. Plumier. Lieu oii elle croîr. XII. 331. b.

P E R c Y R A , (Goz/te^;) médecin. X. 298. a.

P E R L Y R E , {Ifaac de /j ) obfcrvaiioiis fur fon ouvrage,

fur les préadaniites. XIII. 266. a , b.

PERFECTION , ( Métaphyf. ) accord qui regne dans la

variété de pluftours chofes différentes , qui concourent toutes

au meme but. Pcrfeflion de la vie de l’homme. Raifoii

déterminante de la perfciftion. XII. 351. b. Perfoftion ftni-

ple.Pcrfeftioncompofée. Lorfquo diverfes regies qui découlent

des différentes raifons d’une perfeélion compolée fe contrarient

, cette collifion produit ce qu’on appelle exception.

Les défauts occafionnés par les exceptions ne font pas des

défauts réels. Le principe des exceptions fe trouve dans la

raifon déterminante de la perfeélion du tout, qui doit toujours

prévaloir fur la perfcéHon d’une partie. La grandeur de W

perfeélion fe mclure par le nombre des déterminations de

l’être qui s’accordent avec les regies. Ibid. 332. a.

Per/edion. Comment s’acquiert l’idée de la perfeélion, I.

134. a. Perfeflion abfolue & relative ; gradation chuis les

êtres felon leur plus ou moins de perfeftion. II. 3 i7.i>.D ’üù

réfiilte la perfeflion de l ’univers dans le phylique & le moral.

2i 8, a. En quoi coiififtc notre perfeftioö. X ) l 143. a. Nos

^ facultés

P E R

fiicuîtés corporelles & fpirituelles fe perfeâîonnent jufqu’à

un certain terme , de génération en génération. III. 333-

Motifs à la perfeélion morale. X V I l. 182. a. Perfeftion des

ouvrages de l’art. V I I I .^48. b. XIII. 468. b. Pourquoi les

animaux ne perfeiftionnent rien. I. 469. b. VIII, 797. b.

Perfections de Dieu, i^Théotog.) voyez leurs articles

particuliers : l’amour que nous avons pour Dieu tire fa force

principale des rapports que fes perfeélions ont avec nous.

I. 374. a. Principe que le philofophe chrétien doit premièrement

établir pour défendre avec fuccès contre les incrédule

s, la puiffance, la prefcience, la providence , 6c tous les

attributs moraux de l’ètre fuprême. VI. 423. b.

PERFECTIONNER , tableau du defpotil'me que le coeur

tend à exercer fur la raifon, qui finit elle-même après plu-

fieiirs réfiftances, par lui céder l’empire. XII. 352. b.

P ER FE T T I, ( Bernardin ) poète : fon couronnement. XII.

844. b.

PERF ID IE, {^Morale) penfée de la Briiyere fur la perfidie.

XII. 332. b.

, réflexions fur ce vice^. V I . 816. ECaraélere perfide

des Theffaliens. XVI. 276. b.

Perfidie, ) terme emprunté des Italiens. XII.

332. b.

P ERFIQUE , i^Mythol.) déeffe qui rendoic lesplaifirs parfaits.

Les hommes n’ont pas eu de divinité qui fit plus mal

fes fomftions. XII. 332. é.

P ER FO R AN T , [Anatom.) nom donné à deux mufcles

qu’on appelle aulîi fléchijjcurs communs des doigts. Voyez

Perforé. Defeription du perforant d u p ié , 6c du perforant

de la main. XII. 353.^1. Voye^ Fléchisseur.

PERFORÉ, ( Anacom. ) nom de deux mufcles des doigts,

auflî appelles fléchijfeurs de la fécondé phalange. Defeription

du perforé de la main, 6c du perforé du pié. XII. 3 33.<i.

Fléchisseur.

P ERG AM E, ( Géogr. anc. ) quatre villes de ce nom. XII.

333.1;. Origine de cette Pergamc , qui fut enftiire la capitale

d’un royaume de ce nom. Ses principaux ornemeiis.

Obfervations fur la bibliothèque de Pergame , fur le temple

d’Efculape, 6c fur celui de l’empereur Atigiift-c, bâtis dans

cette ville. Hiftoire des rois de Pergame. Origine de ce

royaume. Attale I. Emnenes II. Ibid', b. Attale 11 régent du

royaume. Attale 111, furiiommé Philometor, qui Inftitua le

peuple romain pour héritier de fes états. Durée de ce royaume.

Sa magnificence 6c fes richeffes célébrées par les poètes.

Tapifferies de Pergame. A quelle occafion le parchemin fut

inventé à Pergame. Mémoires à confulter fur l’hiftoire de

ce royaume. Hiftoire d’Athénodore de Pergame , philofophe

Sto'icien, furnommé Cordylion. Son amitié avec Caton. Ibid.

334. a.

Pergame, royaume de ce nom. XVI. 421. a. Bibliothèque

de la ville de Pergame. II. 230. a. Des monnoîes des

roi> de Pergame. XII. 304. b.

P ERG AM O , (Gèagr. ) ville bâtie fur les ruines de Pergame

, en Natolie. Sa fitiiation. Defeription de cette ville ,

<le fes environs, de fes principaux édifices 6c monumens de

l’antiquité. Etat des chrétiens de Pergame. Population de la

ville. Ouvrage de Telephe, grammairien de Pergame. XII.

334. i.

PERGE, ( Gebgr. anc.) ville de Pamphylie. Temple de

Diane près de cette ville. XII. 334. i . Dévotion des peuples

pour la Diane Pergée. Séjour de S. Paul dans cette ville. Etat

préfent de Perge. Obfervations fur le géomètre Apollonius

de Perge , 6c fur fes ouvrages. Comment on repréfeinoic la

Diane Pergée. Ibid. 333. <3.

PERGOLESE, célébré muficicn d’Italie. XI. 18. b.

PERGUBRIOS, {IdolJe.) dieu des anciens PrulTiens, fi

l'on en veut croire Hartsnoch. XII. 333. a.

P E R G ü S , (Géogr. âne.) lac de la Sicile. Vénération des

anciens pour ce lac. Scs environs. XII. 333.-2.

PERI, (Fidions orient.) efpece de fées des romans des

Perfans. Péris mâles 6c péris femelles. XII. 333. b.

Péri. (B la fu n ) XIL 333. b.

Pé r i , ( Morfieur) retraite par laquelle il fauva la garni-

fon d’Haguenaii. XIV. 216.

P ERIANDRE, l’un des fept fages de la Grece. V II. 910. a.

PERIAPTE , (Médec. anc.) remede qu’on inettoit extérieurement

fur foi pour prévenir certains maux. Ces pratiques

fuperftitieufes fe perpétueront jufqu’à la fin des fiecles.

XII. 3Î T h.

PERIBOLE, ( L in . ) efpace de terre planté d’arbres 8c

de vignes qu’on laiffoit autour des temples. Periboles des

églifes des premiers chrétiens. XII. 333. b.

PeriBOLE. ( Médec. anc. ) XII. 333.

PERIBOLOS, (Critiq. Jacr. ) figuification de ce mot dans

l’ancien teftament. XIL 333. b.

PERlBOLUS,Peribolnm , ( Géogr. anc.) ce qu’étoit le Peri-

bolus du Bofphore de Thrace donc parle Denis de Byfance.

XII.

PERIC ARDE , (Anatom.) étymologie du mol. Deferip-

Tome II. / .r 6

P E R 417

tion de cette capfule membraneufe dans laquelle le coeur eft

renfermé. Réflexion fur les obfervations de quelques anato-

miftes, qui femblent prouver que le péricarde ne fe trouve

pas toujours dans l’homme. Ulage d’une eau qu’on obferve

dans le péricarde. X ll. 333. a. Diverfité de fentimens fur

cette liqueur, 6c fur fon origine. Ibid. b. .

PERICARDE , ( Anal. ) fuuation 8c ftruélure de ce fac membraneux.

Suppl. IV. 297. t. Ses attaches aux gros vailTeaux du

coeur. Ibid. 298. a. Culs-de-fac poftérieurs 6c antérieurs du

péricarde. Ses arteres 6c veines. Glandes qui lui appartiennent.

Ibid. b. Ses nerfs. Liqueur donc le péricarde eft rempli.

Filets, membranes 6c petites lames que cette liqueur

forme quelquefois. La même matière paroîc dans quelques

fujets fous la forme de poil qui fortiroit de la furface du

péricarde 6c du coeur. Ufages de cette liqueur. Ceux du péricarde.

Origine de l’eau qu’il contient. Ibid. 299. Cette

eau repompée par les veines: efpece d’hydropilie caufée par

fa trop grande abondance. Ibid. b.

Péricarde, comment le coeur eft attaché 8c foutenu dans

cette membrane. III. 393.-2. Formation de ces ligamens. Suppl.

I. 129. a. Hydropifie du péricarde. V l l l . 368. b.

PERICARDlAIRE,(AL'i/ri:.) verspericardiaires. Convulfions

qu’ils occafionnent. Symptômes de cette maladie. Re-

niedc à employer. XII. 333. i.

Pericardiaires, il eft parlé de cette forte de vers. XVII .

43. b.

PERICARPE, (Botan.) tout ce qui environne le fruit

des végétaux. Huit efpeces de péricarpes. XII. 336. b.

Perica^e ,\ o y s z fur ce fu je t, VII. 356. h.

PERICHORES , jeux (Antiq. gfecq.) jeux qui n’écoient

ni facrés ni périodiques. Différentes fortes de prix qu’on y

doniioit, qui n’éioient que lucratifs 6c ignobles. XII, 357. a.

PERICLÈS, obfervations fur cet Athénien 6c fur l'es liai-

fons avec Afpafie. X. 303. a. D e Pericles conlidéré comme

orateur. XI. 33g. b. Pouvoir iinmenfe dont il jouit par les

feules forces de ibii éloquence. 365. b. Comment il parvint

au plus haut degré de pouvoir dans Athènes. XI. 694. a.

Eloge qu’il prononça des Athéniens morts à la guerre de

Samos. 330. i. Avantage qu’il fut tirer d’une éclipfe. Suppl.

II. 732. b. Son mépris pour les amulettes employées dans les

maladies. V . 618. b. Révolution qu’il cailla dans Athenes-

Suppl.L 675. a. Sa mort. XII. 436. b. Son recueil furies

beaux arts. Xl. 939- a.

PERIC LYMENUM, (Botan.) caraéleres de ce genre de

plante. Ses efpeces. Defeription du peridymenum du Chili.

Teinture en noir qu’on fait au moyen de cette plante. XII.

337- -2.

PERICRANE, (Anatom.) étymologie du mot. Double

membrane que quelques-uns diftinguent en péricrane 8c en

périofte. Sa defeription. X I I . , 57. . .

Péricrane, delcription de cette membrane. VIII. 264. b.

Conuifion, plaies du péricrane. III. 778. b. XII. 682. b.

P E R ID O T , (Litholog.) forte de pierre précieufe, XII.

337. a. que quelques-uns ont cru être la chryfoprafe des anciens.

Extrait d’tine differtation de M. Lehmann fur la chryfoprafe

des anciens. Pierre de Siléfie que cet auteur appille

de ce nom. Ibid. b.

PERIEGETE, (Antiq. grecq.) miniftre du temple de D e lphes.

Fondions de ces minillres. XII. 337. b.

PÉRIGÉE, ( Ajlron.) point de l’o;bite d'une planete oppo-

fé à l'apogée. Voyei Apogée 6c A psides.

PÉR IG O RD , le (Géogr. mod.) province de France. Ses

bornes. Origine de fon nom. Etat de cette province fous les

empereurs romains. XII. 3 5 7 - Ebye^; PétroCORES. Suite

de l’hiftoire du Périgord jul'qu’au tems où il fut réduit à la

couronne , lorfque Henri IV monta fur le trône. Etendue 8c

divifion de ce pays. Ses principales villes, fes rivieres. Qualité

8c produdions du pays. Obfervations fur deux liommes

célébrés nés dans le Périgord. 1°. M, de Fétiélon. Ses nombreux

ouvrages. Obfervations fur fon Télémat^ue. Eloge de

ce poème. Egards des Anglois pour M. de Fenélon , lorf-

qu’ils firent la guerre dans fon diocefe. Ibid. 338. a. Epitaphe

de cet auteur. 2°. Micliel de Montaigne. Son caradere,

Obfervations fur fes elTais. Ibid. b. Caufe du défaut qu’on

lui reprodie d’avoir écrit à bâtons rompus, 6c d’un ftyle

découfu. Editions de fes oeuvres. Ibid. 359. a.

Périgord. Projet d’un canal d’arrofement pour fertilifer les

terres de cette province. Suppl. IL 190. b.

PÉRIGORD, pierre de (Hijl. nat.) XII. 384. b.

PÉRIGU EU X, (Hifl. nat.) fiibftancc minérale. Ses u fj-

gcs. Ses propriétés. XII. 339. a.

PÉRIGUEUX, (Géogr.) preuves de l’ancienneté de cette

ville. Defeription de la tour Véfune. Son évêché. Situation

de cette ville. Obfervations fur Aymar Rançonnée né à

Périgiieux, 6c fur fa malheureufe famille. XIL 3 39. a.

Périgueux , (Géogr.) obfervation fur l’infcriptioii d’une

colonne milliaire qu’on voit dans cette ville. C e ft l’unique

iiifcription connue qui porte le nom de Florien. Caufe de

la rareté des moiuunens de cet empereur. Suppl. IV, 299. b.

N N n n n

m