, , ; i ä

.i III

i'i i f

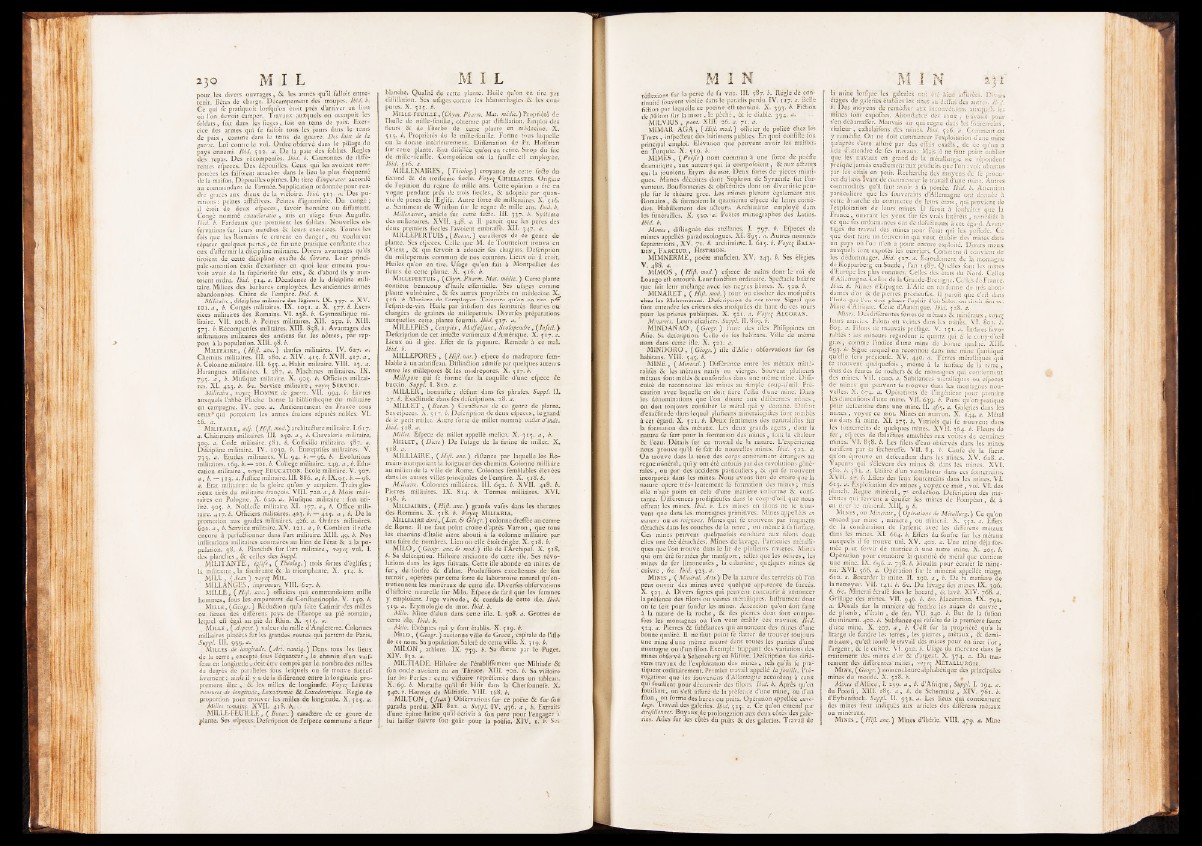

M I L

Nl ' , ]'

!, tf!l ii''lH ilj >

230

pour les divers ouvrages , & les armes qu'il t'alloit entretenir.

Bêtes de charge. Dêcampcment des croupes. IbiJ. b.

C e qui he pratiquoic lorfiqu’oii éu>it près d’arriver au lieu

oil l'on dévoie camper. Travau.x auxquels on occupoit les

loldais, foit dans les ficgc», l'oie en tenus de p.tix. Exercice

des armes qui Ce faifoic tous les jours dans le teins

de paix , comme dans le tems de guerre. Des Dix tie /.i

lierre. Loi contre le vol. Ordre oblervê dans le pillage du

pays ennemi. Jbi,I. ^12. a. Do l.i paie des loUlats. Regies

des repas. Des rccompenfes. Ibiii b. Couronnes de did'e-

lentes el'peccs. Des dépouilles. Ceux qui les avoient remportées

les faifoient attaclier dans le lieu le plus frequente

de la maifon. Dépouilles opimes. Du titre (.\'inipcr.:!or accordé

au commandant de raruiêc. Supplication ordonnée pour rendre

graces aux dieux de la viêhoire. Ibid. 513. e. Des punitions

; peines alHiélives. Peines d’ignominie. Du congé ;

il étoic de deux efpeccs, ù v o ir honnête ou diftamunc.

Congé nommé ix.!!iù!or.itio , mis en uliige fous Augure.

Ibi.I. b. Fardeaux que porcoient les foldats. Nouvelles ob-

fervations fur leurs marches & leurs exercices. Toutes les

fois que les Romains fe crurent eu danger , ou voulurent

réparer quelques pertes, ce fut une pratique conrtante chez

eux d'aftermir la difciplinc miliuùre. Divers avantages qu’ils

tiroieiu de cette dlfcipltne exaéle & févere. Leur principale

attention ètolt d’examiner en quoi leur ennemi pouvoir

avoir de la fupériorité fur eu x , & d’abord ils y met-

toient ordre. JbU. 514. j . Décadence de la difciplinc militaire.

Milices des barbares employées. Les anciennes armes

abandonnées. Chute de l’empire. Ibid. b.

AliUiaire , difeipline militaire des légions. IX. 3 57. a. X V.

l o i . J , b. Congés militaires. IX. 1031. a .X . 577. b. Exercices

militaires des Romains. V I . 238. b. Gymnadique militaire.

VU . io î8 . b. Peines militaires. XII. 230. b. XUI.

573. b. Rccompenfes militaires. XIII. 838. b. Avantages des

inftituiions militaires des anciens fur les nôtres, par rapport

à la population. XIII. 98.

M il it a ir e , {fJi/}. anc.) danfes militaires. IV . 627. a.

Chemins militaires. III. 280. X IV . 413. i . X VII . 4 1 7 . - i,

é. Colonne militaire. III. 6 3 5 .-i. Habit militaire. VIII. 13. j .

Harangues militaires. I. 287. a. Madvnes militaires. IX.

793. J , b. Mufiquc militaire. X. 903. b. Ofticicrs militaires.

X L 423. b. 6'c. Service m'ditaire , voye^ S er vice.

Miiitiiire y voyc:^ HOMME de Guerre. V i l . 994. b. Livres

auxquels l’abbé Pluche borne la bibliotlteque (lu militaire

en campagne. IV. 200. j . Anciennement en France tons

ceux* qui portoienc les armes étoiem réputés nobles. VI.

26. a.

M il it a ir e , aJj. (///y?./not/.) architedure militaire. 1.617.

J. Cliâtimens militaires. III. 230. ‘Z > />. Chevalerie militaire.

309. a. Code miliuiire. 381. b. Codicille militaire. 387. a.

Difeipline militaire. IV . 1030. b. Entreprifes militaires. V.

733. rf. Etudes militaires. V I. 94. b .— 96. b. Evolutions

militaires. 169. b.— 201. b. College militaire. 249. .-z, b. Education

militaire , voye^ EDUCATION. Ecole militaire. V. 307.

a , b. — 313. <z. Juilice militaire. III. 886. a, b. IX. 93. b.— 96.

a. Etat milit.a:re: de la gloire qu’on y acquiert. Traits glorieux

tirés du militaire irançois. VIII. 720 .0 , b. Mois militaires

en Pologne. X. 620. a. Muilque militaire : fon uti-

iiré. 903. b. NoLlcll’e militaire. XI. 1 -7 . u , h. Office militaire.

417. b. Officiers militaires. 423. b. — 423. a , b. De la

promotion aux grades militaires. 426. a. Ordres militaires.

602. a , b. Service militaire. X V. 121. t i , b. Combien il rede

encore à ptrfeélionner dans l’art militaire. XIII. 49. b. Nos

inditntions militaires comraircs au bien de l’état & à la population.

98. b. Plancluîs fur l’an militaire, roy«^; vol. 1.

des planches , 5c celles des Suppl.

M IL IT A N T E , {Thiolog.') trois fortes d’églifesj

la militante , la foulFrante & la triomphante. X. 314. b,

MILL , ( .han ) veye^ M il .

MIL LANG ES, imprimeur. VIII. 627. b.

M IL LE , a/ie.) officiers qui commandoient mille

hommes, fous les empereurs de Condantinople. V . 130. b.

M ille , ) Réduflion qu’a faite Cafimir des milles

ou lieues des ditTérens' pays de l’Europe au pié romain ,

lequel ed égal au pié du Rhin. X. 313. a.

Mille , ( Arpent.) valeur du mille d’Angleterre. Colonnes

milliaires placées fur les grandes routes qui parient de Paris.

Suppl. III. 939 --ZM

illes de longitude. {Art. naïuiq.) Dans tous les lieux

de la terre , excepté fous l’équateur , le chemin d’un vaif-

feaii en longitude , doit être compté par le nombre des milles

de degrés de parallèles fous lel'quels on fc trouve fuccef-

fivenienr : ainfi il y a de la différence entre la longitude proprement

dite , iSc les milles de longitude. A^oye^; L ieues

mineures de longitude, Loxodromie & Loxodromiqtie. Regie de

proportion pour trouver les milles de longitude. X. 313. a.

Alillcs romains. X V II . 418. b.

MILLE-FEUILLE, ( Boian. ) caraéiere de ce genre de

plante. Ses efpeccs. Deftripcion de l’efpece commune à fleur

M î L

blanche. Qualité de cctco plante. Huile qu’on en tire par

diilillaiion. Ses ufages conne les hémorrhagies Ôe les cou-

putes. X. Î1 5 . b.

M ille-feuille , (C'/iyz/j. Pharm. AUt. //j6/fc.) Propriété de

rimi’e de mille-feuille, obtenue par diflillation. Emploi dos

fleurs ik de l'herbe de cette plante en médecine. X.

313. h. Propriétés de la miUe-fcuiile. Forme fous laquelle

üii la donne intérieurement. Differtation de Fr, Holfmaii

lur cotte plante. Eau diflilloc qu’on eu retire. S!ro[) du fuc

de mille-feuille. Compofition ou la feiiille ell employée.

Ibid. 316. a.

MILLEN.^IRES, { Théolog.) croyance de cctie feéle du

fécond ik. du iroificmc fiecle. Voyc:^ C h il ia ste s . Origl.nc

do l'opinion du regne de mille ans. Cette opinion a été en

vogue pendant prés de trois liecles, & adoptée par quantité

de pores de l'Eglife. Autre forte de millénaires. X. 316.

J- Semiment de "Wliiflon fur le regne de mille ans. Ibid. b.

Millénaires, article fur cette feéto. III. 537. b. Syllome

des millénaires. XVII . 34S. a. Il paroic que les peres des

doux premiers hecles l'avoient embinlfé. XJI. 347. a.

MILLEPERTUIS , (éfo/.j/;.) caraélores de ce genre de

plante. Ses clj/eces. C,;lle que M. de Tournefort trouva eit

O rien t, ik qui fervoit à adoucir fes chagrins. Defeription

du millepemiis commun de nos contrées. Lieux où il croit.

Huiles qu’on en tire. Ufage qu’un fait à Montpellier des

fleurs de cotte plante. X. 316. b.

M illepertuis , {Chym. Pharm. Mat. médic. ) Cette planre

contient beaucoup d’huile elfeiiiielle. Ses ufages comme

plante vulnéraire , & fes autres propriétés en médecine. X.

316. b. Maniéré de l'employer. Teinture qifon en tire p.fT

refprit-de-vin, Huile par inùifion des fommités fleuries ou

chargées de graines de millepertuis. Diverfes préparations

auxquelles cette, plante fournit. îbid, 317. a,

MILLEPIÉS , Centpiès y ALilf.tifant, Scolopendre, {InfeLi.y

Defeription de cet inl'eéle venimeux d’Amérique. X. 317. a.

Lieux où il gîte. Effet de fa piquure. Reiucdc à ce mal.

Ibtd. h.

MILLEPORES , {Hiß-nat.) efjzece de madrepore fetU’

blable .à un arbrifl'eaii. Diflinélion admife par quelques auteius

entre les millepores & les madrepores. X. 317. b.

AUllcpore qui fe forme fur la coquille d’une efpece de

buccin. Suppl. I. 810. a.

M IL L E R , bocanifle ; défaut dans fes phrafes. Suppl. II.

27. b. Exaélitude dans fes deferiptions. 28. a.

M IL L E T , {B o u n .) Caiaélercs de ce genre de plante.

Ses efpeces. X. 3:7, b. Defeription de deux el'peccs, le grand

& ie petit miilct. Autre forte de millet nommé ntilui d'ïndc.

Ibid. 318. a.

Millet. Efpcce de millet appelle mclica. X. 313. a , b.

Mil le t , {D ie te) D e Pulége de la farine de millet. X.

î i S . J.

M IL LIA ÏRE, {H iß .a n c .) diflancc par laquelle les Romains

marquoient la longueur des chemins. Colonne milliaire

au milieu de la ville de llome . Colonnes femblubles élevées

dans les autres villes principales de l'empire. X. 318. b.

AliUiaire. Colonnes milliaires. III. 632. b. XV II . 418. b.

Pierres milliaires. IX. 814. b. Termes milliaires. X V I .

138. b.

M il l ia ir e s , {Hiß. anc.) grands vafes dans les ihcraics

des Romains. X. 318. b. Voyei(_ MiLiARlA.

M illi.\ire doré, {Litt. & Geogr.) colonne dreffiée au centre

de Rome. Il ne faut point croire d’après Varron , que tous

les chemins d'Italie aient abouti à la colonne milliaire par

une fuite de nombres. Lieu où elle étoit érigée. X. 318. b.

M IL O , {Géogr. ,inc.& mod.) ifle de l’Archipel. X. 318.

b. Sa defeription. Hifloire ancienne de cette ifle. Ses révolutions

dans les âges fuivans. Cette ifle abonde en mines de

f e r , de loufre & d’alun. Produéüons excellentes de fou

terroir, opérées par cette forte de laboratoire naturel qu’entretiennent

les minéraux de cette ifle. Diverfes obfervations

d’hilloire naturelle l'ur Milo. Efpcce de fard que les femmes

y emploient. Juge v aivode, 8c confuls de cette ifle. Ibid.

319. a. Etymologie du mot. Ibid. b.

AUlo. Mine d’alun dans cette ifle. I. 308. a. Grottes de

cette ifle. Ibid. h.

Milo. Evêques qui y font établis. X. 319. b.

Milo , ( Géogr. ) aiicionne ville de G r c c e , capitale de l’ifla

de ce nom. Sa population, Saleté de cette ville. X. 319. b.

MILON , acblere. IX. 7<o. b. Sa flatue par le Pucet.

XIV. 832.

MILTIA.d e . Hifloire de l’établiflement que Miltiade 8c

fon onde avoient eu en Thrace. XIII. 700. b. Sa viâo ire

fur les Perfes : cctic viftoire repréfentée dans un tableau.

X. 69. b. Muraille qu’il fit bâtir dans la Cheifonnefe. X.

340. h. Flermès de Miltiade. VIII. 168. b.

M IL TO N , {Jeun) Obfervations fur ce poète 8c fur fora

paradis perdu. XII. 822, a. Suppl. IV. 436. a , b. Extraits

d’une épître latine qu’il écrivit à fon pere pour l’engager à

lui laifTer fuivre fon goût pour la pocfie. X IV . i . b. Ses

M I N

rétl''xions fur la perte de f.i vue. III. 387. b. Regle de continuité

fouvent violée dans le paradis perdu. IV. 117. a. Belle

fidion par laquelle ce poème elf terminé. X. 393. b. Fiéhou

de Milton fur la mort , le péché, 8c ie diable. 394. u.

M iL V IU S , pont. X î l l . 26, a. 71. iz.

MIM All A G A , {Hiß. mod.) officier de police chez les

Turcs , infpeileur des bàtimeiis publics. En quoi confifle fou

principal emploi. Elévation que peuvent avoir les maifons

en Turquie. X. 319. b.

MIMES, {P o eße) nom commun à une forte de poéfie

dr.unatique , aux auteurs qifi la compofotenr, 8c aux ailcurs

qui la jouoient. Etym. du xnot. Deux fortes de pieces mimiques.

Mimes déceiites dont Sophron de Syraeufe fuc l'iu-

venteiir. Bouflbnnerles 8c obfcénités dont on divertie le peuple

fur le théâtre grec. Les mimes plurent également aux

•Romains , 8c formolent la qiutriema efpcce de leurs comédies.

Habillement des aéleurs. Archimime employé dans

les funérailles. X. 320.'d. Poètes inimographcs des Latins.

Ibid. h.

Alimes , diflingués des atcllancs. I. 797. b. Efpeccs de

mimes appelles paradoxologues. XL 893. a. Autres nommés

feptentrions, X V . 71. b. archimime. L 613. b. Voyc:^ Ba l a d

in , F a r c e u r , H is tr io n .

MIMNERME, poète muficien. X V . 243. b. Ses élégies.

V . 488. d,

MIMOS , {H iß . mod.) cfpece de nains dont la roi de

Loango eft entouré. Leur foiiélion ordinaire. SpcRacle bifarre

que fait leur mélange avec les nagres blancs. X. 320. b.

M IN AR E T , ( Hiß. mod. ) tour ou clocher des mofquéas

chez les Mahometans. Defeription de ces tours. Signal que

font entendre les crieurs des mofquées du haut de ces tours

pour les prières publiques. X. 321. f'uycç A l cü r a n .

Minarets. Leurs efeahers. Suppl. IL 809. b.

M IN D A N A O , (Géogr.) l'una des illcs Philippines en

Afic. Sa defeription. Celle de fes habitans. Ville de même

nom dans cette ifle. X. 321. a.

M IN D ORÜ , {Géogr.) ùle d’Afie : obfervations fur fes

habitans. VIII. 343-. b.

MINE , {Minéral.) Différence entre les meunux niiiil-

ralilés 8c les métaux natifs ou vierges. Souvent plalieurs

métaux font mêlés 8c confondus dans une même mine. Difficulté

de rcconnoiue les mines au fimple coup-cl'ceil. Précaution

avec laquelle on don faire l’cflai d’une mine. Dans

les déhominniions que l’on donne r.ux diùérentcs mines ,

on doit toujours confulter le métal qui y domine. Def.tit

d’exaftitude dans lequel plufieurs mineraiogifles font tombés

à cet égard. X. 321. b. Deux fentimens des nacuraliftes lur

la formation des métaux. Les deux grands agens , dont la

nature fe fert pour la formation des mines, lout la cli.ileur

8c l’eau. Détails fur ce travail de la nature. L’expérience

nous prouve qu'il fe fait de nouvelles mines. Ibid. 322. a.

On trouve dan-, la terre des corps entièrement étrangers au

regne minéral, qui y ont été enfouis par des revolutioui générales

, ou par (les accidens particuliers, 8c qui le trouvent

incorporés dans les mines. Nous avons Heu de croire qticla

nature opere très-lentement la formation des mines 3 mais

elle n’agit point en cela d’une maniéré unifonne 8c conf-

tante. Differences prodigieufes dans le coup-d’ccil que nous

offrent les mines. Ibid. b. Les mines en liions ne le trouvent

que dans les montagnes primitives. Mines appellees en

murons ou en roignons. Mines qui fe troiivciu par tragmens

détachés dans les couches de la terre , ou même ii la furface.

Ces mines peuvent quelquelbis conduire aux filons cioiu

elles ont été détachées. Mines de lavage. Particules métalliques

que l’on trouve dans le lit de phifieurs riv.eres. Mines

qui ont été formées [Far tranlporc, telles que les oci u c s , les

mines de fer liinoneufes , la calamine, quelques mines de

cuivre , &c. Ibid. 323. .z.

M ines , ( Aünèral. Arts ) De b nature des terreins où l’on

peut ouvrir des mines avec quelque apparence de fucccs.

X. 323, b. Divers Agnes qui peuveiu concourir à annoncer

lapréfence des filons ou veines mécalliqtics. lullrument dont

on fe fert pour fonder les mines. Aicciuion qu’on doit faire

à la nature de la roche, 8c des pierres donc font compo-

fées les montagnes où l'on veut établir ces travaux. Ibid.

324. a. Pierres 8c fubflances qui annonrent des mines d’une

bonne qualité. Il ne faut point le flatter de trouver toujours

une mine d'une même nauire d.ms toutes les parties d’une

montagne ou d’un filon. Exemple frappant dc> variations des

mines obfervè à Schenebergcn Mifnie. Del'cription des diffé-

rens travaux de l’exploitation dos mines , tels qu’ils fe pratiquent

ordinairement. Premier travail appelle la fouille. Pié-

rogatives que les fouvcraliis d’xAllemagne accordent â ceux

Sui fouillent pour découvrir des filons. Ibid. b. Après qu’en

ouill.mt, on s’eft affiiré de la prefence d’une mine, ou d'un

filon, on forme des bures ou puits. Opération appellee ciice-

lage. Travail des galeries. Ibtd. 323, a. Ce qu’on entend p.ar

étréfillonncr. Boyuux.de prolongation atix deux côtés des galeries.

Ailes fur les côtés du puits 8c des galeries. Travail de

M î i ' i

b mine lonqne les galeries ont été bien affinée-;. D ù.-jh

étages de galeries établies les unes au deffus des autr.-. U .!.

é. Des moyens de remédier aux inconvémens aiixqu-h. ior

mines Ion: expofées. Abondance dos eaux , travaux pour

s’en dcbarralTcr. Mauvais air qui régné dans les fouicrrcins,

chaleur, cxhalaifons des mines. îbid. 326. a. Comment on

y remédie. On ne doit commencer rcxploitailoii d'une mine

qu après s’etre alluré par des effais exaéls , de ce qu’on a

lieu J .utemire cie fes travaux. Mais il ne faut point oublier

que les travaux en grand de la métallmgic ne léponderit

prefqiie jamais exaéleincn: aux produits que l’on avoii obtenus

par les cüajs en [ictir. Rccli-erchc des moyens de fc procurer

du bois avant de commencer le travail d’une mine. A.iicrcs

coinmocliiés qu’il faut avoir à fa portée, Ibid. b. Atteiuhm

paniciillere que les iouverains d’Allemagne ont donnée à

cette branche (lu coniir.etce de leurs états, qui provient de

l’exploitation de leurs raines. Il fe.'-oit à fouhaiter que la

France, ouvnmr hes yeux fur fes vrais intérêts , remédiât à

ce que fes ordonii.mces ont de défcéliieiix à cct égaul. Avantages

du travail des mines pour l’éiat qui !e.s p’ofl'cde. Ce

que doit taire un feuver: in qui vent établir des mines dans

un pays oii l’o.; non a point encore cxjdolcé. Divers maux

auxquels lent expolés les ouvriers. Coraraciu U convient de

les dédommager. Ibid. 327. a. £..rO'jlement de la m-omagne

(le Kopparberg en Siiede , l’an 1387. Quelles font les mines-

(l'Europe les plus connues. Celles des ét.its du Nord. Celles

d Ali..m.agne. Cdh.', de h Gra..(ic-Brct gne. C^!Ls dc-France.

Uns. b. Mmes d’Eipagne. L A fie en rci firme de très alon-

(lamcs d'or 8c de pierres précieufi-s. il paroit que c’eil clans

riiule ([UC l’on aoii placer l’opliir d’oti Saloiuon tiioii fon or.

Mine d'Afrique. Ceiie d’Amérique. Jbia. 328. J.

Mine... D.,-. différentes fortes de métaux ik niinéraux , x oj q

leurs auiri.-., h,loti:, ou Veines dans fis raines. VI. 8oi. b.

803. Filons de mauvais prefage. V. 131 , Indices favoraineurs

regardent ie quartz qui a le ccup-d’cdl

g ia s , comma l’indice dune mine do bonne qual té. X ii l.

693. é. Signe auquel on reconnoit dans une mine (patl.iquc

quelle lcra precieiifc. X V . 440. a. Terres métalliques qui

le trouvent quelquefois , meme à la finfacc de la terre ,

dans des fentes de rochers 8c de montagnes qui contiennent

des mines. V i l . 1000. .2. Subitances luoculliques ou efpeccs

de min-;s qui peuvent le trouver dans les montagnes nouvelles.

X. 674. .1. Opéiacions 'de l'ingénieur pour prendre

les clancnfions d une mine. VII. 639. b. Puits qu'on pratique

pour üclLencIre dans une mine. II. 463. a. Galeries dans les

mmes, v o ye z ce mot. Mines en marron. X. i'44. a. Métal

mi dans fa mine. XI. 273. b. Vitriols qui fc trouvent dans

les loutcrreins de quelques mines. XVII . 3Ö4. b. Fleurs do

te r , ef]-cces de flalaéUtes attachées aux voûtes d-e certames

mines. VT. 838. b. Les filets d'eau obiervés dans les mines

tariircm par la féchereffe. V i l . 84. b. Caiife de la fuoiir

([u’on éjjrouve en defccndanc dans les mines. X V . 628. a.

VapciUb qui s’élèvent dos mines 8c dans les mines. X V I .

3S0. b. 381. ./. Utilité d’un ventilateur dans ces Ibiuerrelns.

XV II. 27. b. Efl'cts des feux fouterreins dans les mines. V I.

Ö13. O. Exploitation des mines , v o ye z ce m o t , vol. VI. des

planch. Regne minéral, colleétion. Defeription des machines

qui icrvcnt à épuiler les mines de Poiitpéan , 8c à

en tirer ic inufiral. Xil^, 9 b.

M in e s , ou Ali!içr.us, ( Operations de Alét.iUurg.) C e qu’on

entend par mine , miniere, ou minuxti. X. 332. Lflets

de la coiubiiiailon de l’arfenic avec les difi'érens métaux

dans les mines. XI. 664. b. Effets du foufre fur Ls métaux

auxquels il fe trouve uni. X V . 402. u. Une mine déjà formée

p, ut lervir de matrice à une autre mine. X. 203. b.

Opération pour connoitre la quantité de métal que contient

une mine. IX. 696. n. 738. b. Moulin pour écralér le mine-

r.ii. XVT. 366. a. Opération fur le minerai appellee triage.

6 to. a. Bocarderh mine. II. 290. a , b. D e la maniéré de

la nettoyer. V i l . 141. b. S>c. Du lavage des mines. IX. 306.

b. tUc. Minerai écrafé lotis le bocard, tk lavé. X IV . 768. a.

Grillage des mines. V IL 946. b. Macération. iX . 791.

a. Détails fur la manière cle fendre les mines de cu iv re ,

de plomb, d’etain , de 1er. VU. 240. b. But de la fufion

du minerai. 400. b. Snbflance qui réfultc de la premiere fonre

d’une mine. X. 207. a , b. C'èft fur la propriété qu’a la

litarge de fondre les terres , les pierres , métaux, 8c demi-

métaux , qu’eil ibndé le travail des mines pour en tirer i'or ,

l’argent, 8c le cuivre. VT. 920. b. Ulàge du mercure dans le

traitement des mines d’or 8c d’argent. X. 374. a. Du traitement

des différentes mines, '•cyc^ MÉTALLURGIE.

M ine, ( Géogr. ) nomenclature alplrabéîlque des principales

mines du monde. X. 328. b. ,

Mines d’Allr.ce, I. 299. a , b. d'Afrique, Suppl. I. 194. a.

du Potofi, X lI l. 183. .z, b. de Schemnitz , X IV . 761. b.

d’Eybenflode. Suppl. II. 931. a. Les lieux qui contiennent

des mines font iiuücjués aux articles des diff'érens métaux

ou minéraux.

M ines , ( Hiß. anc. ) Mines d’Ibérie, VIII. 479. a. Mine

IF

is';

f'i