T ' ,ii ) I

' ! I

lilt

H .

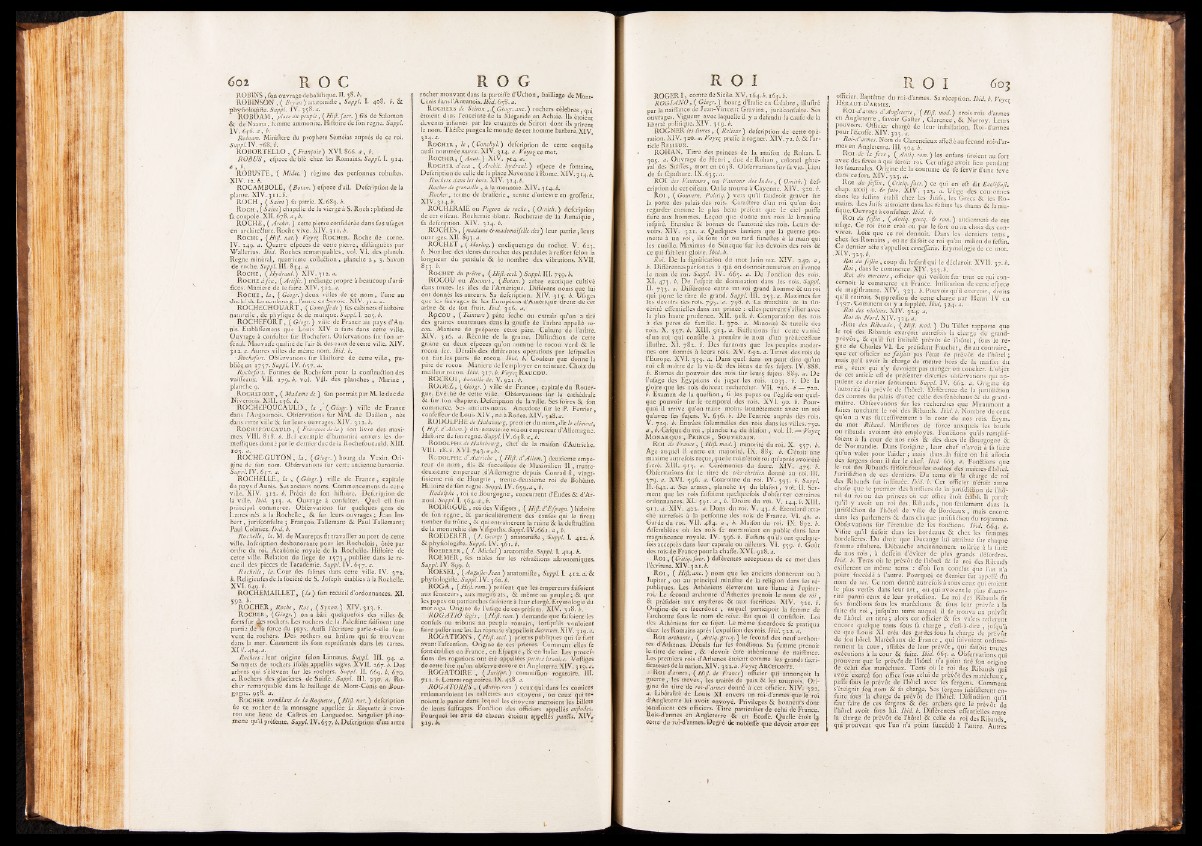

602 R O C R O G R O I R O I

I' î"!

1 ;

tl

■ f

■ I

ROBINS , fon ouvrage de baliftiqiie. H. 38. b.

R O BIN SO N , ( ß'v-i't ) aiKitomillc , Suppl. I. 408. b. &

•uliyfiologiik. 5?//'/’/. IV. 338. .i.

R O B O AM , pLicc du peuple, {Hiß. f.ic r .)ß \ i de Salomon

& de Naaina, Icnimc ammonite. HlÜoire de Ion regne. Suppl.

l \ . 6^6.u ,b .

Rüboum. MlniAerc du prophète Scmcias auprès de ce roi.

SuppL IV. -68. b.

R O B O R T E L L O , {François) XVI. 866. b.

R O ß US , efpecc de blé chez les Romains. I, 914.

£ , b.

R O BU S T E , ( Médec. ) regime des perfonnes robuBes.

X IV . 12. b.

RO C AM BO L E , (.Bot.:/?. ) efpcce d’ail. Defcriptioii de la

planre. X IV. 311. b.

RO CH , ( Saint ) fa patrie. X. 689. b.

R o ch , {Saim) diapclle de la vierge à S. Roch ; plafond de

fa coupole. XIÎ. 678. a, b.

R O C H E , ( Archit. ) cette pierre conAdérée dans fes ufages

en architeiflure. Roche vive. X IV . 3 11.

R o c h e , {H ß . nat.) Voye^ R o ch e k . Roche de corne.

IV . 249. a. Quatre efpeces de cetie pierre, dillinguées par

Wallcrius. Ibid. Roches remarquables, vol. VI. des planch.

Regne minéral, quatrième colleiVion, planche 3, Savon

de roche. Suppl. III. 834. a.

R o c h e , {Hydraul.) X IV . 312. <2.

R o che .iyiti, {Am p e.) mélange propre à beaucoup d'ani-

fîces. Manière de Je faire. X IV. 512. o.

R o c h e , b , ( Géoi;/-.) deux villes de ce nom . Tune au

duché de Luxembourg . l’autre en Savoie. X IV, 312. a.

R O CH E CH O U A R T , {ComtiJJ'e de) fes cabinets d’iiilloire

naturelle , de piiyfiqiie & de nuiliqiie. Suppl, l. 205.

R O CH E F O R T , ( Géop^r. ) ville de France au pays d’Au-

nis. Eiabliircmens que Loui'. X IV a fait:, dans cette ville.

Ouvrage à coiifulter fur Ruchefon. Oofervations l'iir fon ar-

fcnal. Maiivnife qualiié de l'air tk des eaux de cette ville. X IV .

312. ij. Autres villes de même nom. Ibid. b.

Rochefort. Obfervaiion.s fur 1 hilloire de cette v ille , publiée

en 1737. IV. 637. J.

Roekefü t. Formes de Rochefort pour la conflrufHon des

vailTeaiix. VIL lyc). b. vol. V i l . des planches , Marine ,

planche 9.

R o ch e fo r t , ( Madame de ) fon portrait par M. le duc de

Niverno'is. X i l l . 136. E

R O CH E FO U C A U LD , b , {G b p r .) v ille de France

dans l’Ai'goiimois. übl'ervaùons fur MM. de Daillon , nés

dans cette ville Sc fur leurs ouvrages. X IV . 3 12. />.

RocH.tFOUCAULD , ( /'/-.j.jcô/a i/r/j ) fon livre des maximes.

VKI. 818- b. B .l exemple d'Iuun.mité envers les do-

meAiques donné par le dernier duc de la Rochefoucauld. XIII.

103. a.

R O CH E -G U YO N , la . {Giogr-.) bourg du Vexin. O rigine

de fon nom. Obfcrvations /iir cette iincienne baronnie.

Suppl. IV, 637. .2.

R O CH E L LE , la , {Gèogr.) ville de Franc e, capitale

du pays d'Aunis. Ses anciens noms. Commenceincns de c^tie

ville. XIV. 312. b. Précis de fon hifloire. Dcléripiioii de

la ville. Ibid. 313. a. Ouvrage à confulter, Q u el cil fon

principal commerce. Obfervations fur quelques gens de

I-tires nés à la Rochelle, & fur leurs ouvrage.s; lean Imb

e r t , )urifconfulte ; François Tallemant 6c Paul Tallemant;

Paul Colmiez. Ibid. b.

Rochelle, la. M. de Maiirepas fit travailler au port de cette

ville. Infcripfton déshonorante pour les Rochclois, otée par

ordre du roi. Académie royale de la Rochelle. Hifloire de

cette ville. Relation du ficge de 1573 , publiée dans le recueil

des pieces de l’académie. Suppl. IV. 637. a.

Rochelle, /./, Cour des falines dans cette ville. IV . 372.

h. Religieufesde lafocicté de S. Jofeph établies à la Rochelle.

X V I . 649 /r.

R O CH EM A IL LE T , { la ) fon recueil d’ordonnances. XI.

592. b.

R O CH E R , Roche, Roc, {Symon.) XW.'^i-y.b.

R o c h e r , {Geogr.) on a bâti quelquefois des villes 8c

forts fur ,^s rochers. Les rochers de la Piilcftine faifoient une

partie de la force du pays. Aufla l’écriture parle-t-elle fou-

vent de rochers. Des rochers ou brifans qui fe trouvent

dans la mer. Coitiment ils font repréfentés dans les cartes.

XIV.414.,3.

Rochers :\qut origine felon Linnæus. Suppl. III. 94.

Soumets de rochers ifolés appcllés vigies. XWll. 267. Des

arbres qui s’élèvent fur les rochers. Suppl. I!, 669. b. 670.

t/. Rochers des glacières de SuilTc. Suppl. Ill, 23??. a. R o cher

remarquable dans le bailliage de Mont-Cénis en Bourgogne.

938. a.

R o cher tremblant de la Roquette, {H iß .nat.) defeription

de ce rocher de la montagne appellee la Roquette à environ

une lieue de Caflres en Languedoc. Singulier phénomène

qu’il préfente. IV . 657./■ . Defeription d’un autre

rocher mouvant dans la paroifle d’Uchon , bailliage de Mont»

Cénis dansrAutunois. Ibid. 63^. a.

Rochers ./t Sdron ,.{Gcogr.anc.) rochers célébrés , qui

éiüient dms rcnceinte de la Mégaride en Achaïe. Ils èioieiu

d..vemis infâmes par les cruautés de Sciron dont ils prirent

le nom. Théfée purgea le monde de cet homme barbare.XIV.

3 14. <2.

R.OCHER, le , {Conchyl.) defeription de cette coquille

au ni nommée/rntrfx. X IV , 3 14, a. Voyeiç ce mot.

Rocher, ( Anat. ) XW. 5114. a.

Rocher d’e.m , {Ardue, hydr.ial.) efpece de fontaine.

Defeription de celle de la place Nuvonne à Ruine. X IV . 7.1 \ b

RoJiers danslcs bois.XiV.^^ï^.b.

Rocher de grenaille, à la monnoie. X IV . 314. b.

Rocher, tenue de brallèrie , terme d’orfevre en grofleric

X IV . 314. é.

RO CH ER A IE o u Pigeon de roche, {Oriüth.) defeription

de ect üilcau. Rocheraie blanc. Roclieiaie de la /amuiqiic,

fa defeription. X IV . 314. b.

ROCHES , {madame & rnadcmoifelle des) leur patrie , leurs

ouvr ;ges- X ll. 893. a.

K O LH L T , 1^ Horlüg.) encliquetage du rocliet. V . 623.

b. Nombre des dents du rochet des pendules à reflbrt félon la

longueur du pendule 8c le nombre des vibrations. XVII .

8 3 3 .é.

Rochet dupretre, {H ijl.cc cl.) Suppl.\\\.jçc).b.

R O C O U ou Rucüurt, {Botan.) arbre exotique cultivé

dans toute', les ifles de l'Amérique. Différens noms que lui

ont donnés les auteurs. Sa defeription. X lV . 313. b. Ufages

que les fauvages 8c les Européens d’Amérique tirent de cet

arbre 8c de Ibn fruit. Ibid. 316. <z.

Rocou , {Teinture) pâte feche ou extrait qu’on a tiré

des graines contenues dans la gonfle de l’aibre appelle rocou.

Manière de préparer cette pâte. Culture de l’arbre.

X lV . 316. a. Récolte de la grame. Diflinélion de cette

graine en deux efpeces qu’on uomme le rocou verd 8c le

rocou fec. Details des dittcrtiues opérations par lefquelles

on tait les pains de rocou. Ibid. b. Couleur que donne la

pâte de rocou Maniéré île l’employer en teinture. Choix du

meilleur rocou. Ibid. 3 1 7 .é, EbyirRAUCOU.

R O C R O l, bataille de. V .9 2 1 . b.

R ü lJE Z , t^Géogr.) ville de France, capitale du Rotier-

gue. Evè.hé de cette vide. Oblervaiions fur la cathédrale

8c fur fou chapitre. Defeription de la ville. Ses foires 8c foti

commerce. Scj .luciens noms. Anecdote fur le P. Ferrier

eonfelfeurcle Loui^ X IV , né à Rodez. X lV . 31.8.U. ’

RO D OLPH E de Habstrou-g, premier du nom, dit le clément,

{ Htjl. d'A ilem.) dix-neuvieme roi ou empereur d’Aiiemague.

Hilloire de foiiregue, Suppl. IV. 638. .2, é.

MoiiOLVH^deHubsboivg, diet de la maifon d’Autriche.

V llI . 18. é. XVI. 743, U,

11..DOLPHE J Auincke , ( Hifl. d'Allent. ) deuxieme empereur

du nom , fils 8c fucceireur de Maximilien II , trente-

deuxieme empereur d’Allemagne depuis Conrad I , vingt-

fixieme roi de Hongrie , ireme-deuxieme roi de Bohème.

Hi-.oire de fon regne. Suppl. IV . 639. u , b.

Rodolphe , roi de Bourgogne , concurrent d’Eudes Sc d'A r-

no\û. Suppl. I. 364.12,6.

RODRIGUE , roi des Vifigots , ( Hijl.d'Efpagn. ) hifloire

de fon régné, 8c particuliérement des caufes qui le firent

tomber du trône , 8c qui entraînèrent la ruine 8c la deflruflion

de la monarchie diSS Vifigoths. Suppl.lW.6O1. a , b.

RO ED EK KR, {J. George) auatomifte , Suppl.\. A ii .b .

8c phyfiülogifle. Suppl. IV. 361. b.

RoedERER , ( J. AJichcl ) auatomifte. Suppl. I. 414. b.

RO EM ER , fes tables fur les refraélions aflronomiques.

Suppl. IV 899. b.

ROESEL , {Augufle-Jean) ■ amtomiCii, Suppl.\. 412. j.8 c

phyfiologifle. Suppl. JV. 360. b.

R Ü G A , ( Htjl. rom. ) préfent que les empereurs faifoient

aux féuateur.s, aux magifli ats, 8c même au peuple ; 8c que

les papes ou patriarches faifoient à leur cl-ergé. Etymologie du

mot roga. Origine de l’uJage de ces préfens. XIV. 3 18. b.

R O G A T IO legis, {Htjl. rom.) demande que faifoient les

confuls ou tribuns au peuple romain, lorftpi’ils vouloient

faire pafler une loi. La rcpoulè s’appcHoit decretum.XW. 319. <t.

R O G A T IO N S , {Hijl.eccl. ) prières publiques qui fe font

avant l’afcenfiou. Origine de ces prières. Comment elles fe

font établies en France, eu Efpagnc , 8c en Italie, Les procef-,

flous des rogations ont été appeliées petites litanies. Vefliges

de cette fête qu’on obferve encore en Angleterre. XIV. 319. a.

R O G A TO IR E , {Jurijpr.) comniiffioti rogatoirt. 111.

7 1 1. 6. Lettres rogatoires. IX. 428. a.

RO G ATORE S , {Antiq.ivm ) ceux qui dans les comices

redemandoient les tablettes aux c ito yens, ou ceux qui te-

noient le panier dans lecpid les citoyens mettoient les billets

de leurs i'uffrages. Fonélion des o.filciers .appcllés cajhdcs.

Pourquoi les avis de chacun étoient appellés punlia. XIV„-

3 19 .X

RO GER I , comte de Sicile, X V . 164.6. 163. b.

RO G IAN O , ( Gèogr. ) bourg d’Italie eu Calabre , illuflré

par la uaifTance de Jcau-Vinceut Grnvina , jurilconfulte. Ses

ouvrage.s. Vigueur avec laquelle il y a défendu la caufe de la

liberté politique. X IV . 319.6.

ROGNER les livres , ( Relieur ) defeription de cette opé-

ration.XIV. 320. a. Voyei prelle à rogner. X lV . 72. 6. 8c l’article

Relieur.

ROHAN. Titre des princes de la maifon de Rohan. I.

303. a. Ouvrage de Henri , duc de Rohan , colonel général

des Suifles, mort en 1638. Obfervations lur fa vie. .^Lieu

de fa fépultuic. IX. 633.22.

RO I des P'iatours, Ou Fautottr des Indes, ( Ornith.) defeription

de cet oifeaii. On le trouve à Cayenne. X lV . 3 20. 6.

Roi , ( Goiivcrn. Poiitiq. ) vers qu’il faudroit graver fur

Ja porte des palais des rois. Caraéfere d’un roi qu’on doit

regarder com.me le plus beau préfeiu que le ciel puilTe

faire aux hommes. Leçon que- donne aux rois le hrumiiie

infpirc. Etendue 8c bornes de l’autorité des rois. Leurs devoirs.

X IV . 321. a. Quelques lauriers que ia guerre promette

à un ro i, ils font tôt ou tard fuuefles à la main qui

les cueille, Maximes de Séneque fur les devoirs des rois 8c

ce qui fait leur gloire. Ibid. b.

Roi. D e la flguification du mot latin rex. X IV . 240. <2,

b. Dllféreiues perlbnucs à qui on donnoit autrefois en France

le nom de roi. Suppl. IV. 665. <2. De ronétion des rois.

X L 473. 6. D e l’clprit de domination dans les rois. Suppl.

II. 733. a. Différence entre un roi grand homme cc un roi

qui pgne le titre de grand. Suppl, l l l . 133. .2. Maximes fur

les devoirs des rois. 795-. a. 798. b. La frauchife 8c la fln-

cérité cfTemielles dans un prince ; elles peuvent s’allier avec

la plus haute prudence. XII. 918. 6. Cüinparaifo.n des rois

à des peres de famille. I. 370. a. Minorité 8c tutelle des

rois. X. 337. b. X llI . 913. a. Réflexions fur ceite vanité

d’un roi qui conflfte à prendre le nom d’un prédéccifeiir

illuflrc. XL 782. 6. Des lurnoms que les peuples modernes

ont donnés à leurs rois. X V . 692. a. Ta res des rois de

l'Europe. X V I . 339. a. Dans quel lens on peut dire qu’un

roi efl maître de la vie 8c des biens de fes fiijets. IV . 888.

b. Bornes du pouvoir des rois fur leurs fujecs. 8S9. a. D e

l’iifage des Egyptiens de juger les rois. 1033. b. De la

gloire que les rois doivent rechercher. VII. 716. b — 720.

6. Examen de la queflioii, fl les papes ou l’églife ont quelque

pouvoir fur le temporel des rois. X V I . 90. 6. Pourquoi

il arrive qu’on traite moins honnétemeiu avec un roi

qu’avec fes fujers. V . 636. b. D e l’encrée auprès des rois.

V. 729. 6. Encrées Iblemuelles des rois dans les villes. 730.

a , 6. Cafque du roi , planciie 14 du blafon , vol. II. — Voye^

Monarque , Prince , Souverain.

Roi de France, {Hijï.mod.) minorité du roi. X. 337. 6.

Age auquel il entre en majorité. IX. 883. 6. C é to it une

maxime autrefois reçue, que le roi n’étoit roi qu’après avoir été

l'acré. XIII. 913. a. Cérémonies du facre. X IV . 473, 6.

Obfervations fur le titre de très-chrétien donné au roi. III.

379. a. X V I . 396. a. Couronne du roi. IV. 393, b. Suppl.

II. 642. a. Ses armes, planche 15 du blafoii, vcd. IL Serment

que les rois faifoient quelquefois d’obi'ervev cenaincs

ordonnances. XI. 591. a , b. Droits du roi. V . 14 4.6 .XUI.

9 1 1. a. X lV . 422. a. Dons du roi. V . 43. 6. Etendard attaché

autrefois à la perfonne des rois de France. VI. 42. a.

Garde du roi. V IL 484. a , b. Maifon du roi. IX. 892. 6.

Affemblées oîi les rois fe montroient en public dans leur

magnificence royale. IV . 396. b. Fellins qu’ils ont quelquefois

acceptés dans leur capitale ou ailleurs. V I. 339. 6. Goût

tics rois de France pour la chafle. X V I . 918. a.

Roi , {Critiq.facr. ) différentes acceptions de ce mot dans

l’écriture. X IV .321.6.

Roi , ( Hifl.anc. ) nom que les anciens donnèrent ou à

Jupiter , ou au principal miiiiflre de la religion dans les républiques.

Les Athéniens éleverent une flatue à Jupiter-

roi. Le fécond arclionte d’Arhenes prenoit le nom de roi ,

Sc prefldoie aux myfleros 8c aux facrifices. X lV . 321. 6.

Origine de ce facerdocc , auquel participoit la femme de

l’archonte fous le nom de reine. En quoi il coufifloir. Loi

des Athéniens l'ur ce fujet. Le même facerdoce fe pratiqua

citez les Romains après l’expulflon des rois. Ibid. 3 22. a.

Roi archonte, { Atuiq.grecq. ) le fécond des neuf archontes

d’Athenes. Détails flir fes tbnélions. Sa femme prenoit

le titre de reine , 8c tlevoit être athénienne de naiflance.

Les premiers rois d’Atliencs étoient comme les grands faert-

ficateurs de la nation. XIV. 3 22.<2. Voye^ A rchonte.

.' R o i (Tannes, {H ijl.d e France) officier qui annonçoit la

guerre , les trêves, les traités de paix 8c les tournois. Origine

du titre de rot-d’armes donné à cet officier. X lV . 322.

a. Libéralité de Louis XI envers un roi-d’arines que le roi

d Angleterre lui avoir envoyé. Privilèges 8c honneurs dont

CCS officiers. Titre particulier de celui de France.

Rois-d’armes en Angleterre 8c en Ecoffe. Quelle étoit Ij

cotts du rul-d armes. Degré de noblcflê que devoir avoir cct

603

officier. Baptême du rci-d’armes. Sa réception. Ibid. b. Foyer

Heraut-d’armes. '■

Ro i-d armes d'Angleterre, {Hiß. mod.) trois rois d’armes

en Angleterre , lavoir Gafter , Clarence , 8c Norroy. Leurs

pouvoirs. Officier chargé de leur iuflallation. Roi-d'armes

p om lt co ffe .X lV .3 2 3 .^ .

Roi-d'armes. Nom de Clarencicux affeélé au fécond roi-d’ar-

mes en A.ngleierrc. III. 304, b.

Roi-t/tf la feve , ( Anriij. rom.) les enfans tirolent au fort

avec des feves a qui feroit roi. Cet ufage avoir lieu pendant

les laturnales. Origine de la coutume de fe fciv ir d’une feve

dans ce fort. XFV. 323. a.

Roi dujejUn, {Critiq.facr.) ce qui en efl iWt Ecdéfiafl.

cn.ip. xxxij I. & jieiv. X lV . 323. a. Uiâgc des comoniies

dans les fdlins établi chez les Juifs, les Grecs 8c les R o mains.

Les Juifs aiiuüient dans les fellins les chants 8c l.iniu-

flqiie. O uvrage à confulter. Ibid. b.

R o i^ a fejlin , {Antiq. grecq. & rom. ) ancienneté de cer

ufage. C e roi étoit créé ou par le fort ou audioixdes convives.

Loix que ce roi donnoir. Dans les derniers tems ,

chez les Romains , on no faifoit ce roi qu’au milieu du feftin.

C e dernier aêlc s’appdloit cornejfatio. Etymologie de ce mot.

• X lV . 323.6.

Roi du jeflin , coup du liafardqui le déclaroir. X V II . 37. 6.

R o i, dans le commerce, XIV. 3 23.6.

Roi des merciers, officier qui veillait fur tout ce qui con-

ceruoit le commerce en France. Infliturion de cette efpcce

de iuagiflrature, X IV . 323. 6. Pouvoir qu’il e.xerçoit, droits

qu’il retiroir. Suppreilîou de cette diaigo par Meuri iV eu

1397. Commciu ou y a flippléé. Ibid. 324.

Roi des violons. X lV . 324.

Roi du Nord. X IV . 3 24. a.

'R o i des Iiib.iuds, {H iß . mod. ) Du Tillct rapporte que

le roi des Ribands exerçoit autrefois la ciiarge tic grand-

p ré v ô t , 8c qu’il fut intitulé prévôt de l’iiô tel, fous le regne

de Charles V I. Le prefidont Fauchet, dit au courraire,

que cet officier ne faifoit pas l’état de prévôt de l’hôrcl ;

mais qu’il avoir la charge cio mettre hors do ia maifon du

r o i, ceux qui n’y dévoient pas manger ou couciier. L'objec

de cet article elt de prél'enter cliverles obfervations qui appuient

ce dernier fentimenr. Suppl. IV . 662. a. Oiigiue de 1 autorité du prévôt de l’I'.ôtel. Différence de la juriidiition

dos comtes du palais d’avec celle d-os féuéchau.x 8c du grand-

maître. Obfervations fur les recherches que Miraumont a

faites touchant le roi des Ribands. i6i<f. 6. Nombre de ceux

qu’on a vus fucceflivement à la cour de nos rois. Ecym.

du mot Ribuud. Miiiifteres de force auxquels les bauds

ou ribands avoient été employés. Fonfiious qu’ils rcmplif-

foient à la cour de nos rois 8c des ducs de Bourgogne 8c

de Normandie, Dans l’origine , leur chef n’avoit à la fuite

qu’un valet pour l’aider ; mais dans la fuite on lui alTocia

des fergen.s dont il fut le chef. Ibid. 663. a. Fonélions que

le roi des Ribands faifoit-fous les ordres des maîtres-d’iiôtol.

Jiirifdiélioii de ces derniers. Du tems oit la charge de roî

des Ribands fut inllituée. Ibid. b. Cc t officier n’étoit autre

chofe que le premier des huiffiers de la jurirdlftipn de l’iiô-

tel du roi ou des princes oii cet office étoit établi. 11 paroît

qu’il y avoir un roi des. Ribands, non-foulcment dans la

jurifdidlou (le l’hôtel de ville de Bordeaux , mais encore

dans les parlcmcns Sc dans chaque juriflliffiou du royaume.

Obfervations fur l’étendue de les fondions. Ibid. 664. a.

Viflte qu’il faifoit dans les bordeaii.x 8c chez les femmes

horciciiercs. Du droit cpte Diicange lui attribue fur cliacpie

femme adultere. Débauche anciennement tolérée à la fuite

de nos rois , à deffein d’éviter de plus grands cléfordres.

Ibid. b. Tems où le prévôt de l'Iiôtcl 8c le roi des Ribands

exiflereut eu meme tems : d'où l’on conclut cjuc l’iiii n’a

point fiiccédé à l’autre. Pourquoi ce dernier fut appelle du

nom de roi. Ce nom donné autrefois à tous ceux qui étoient

le plus verfés dans leur a r t , ou qui avoient le plus d’autorité

parmi ceux de leur profeffion. Le roi des Ribands fit

fes fouélions fous les maréchaux 8c fous Icm- prévôt .1 la

lùitc du roi , jufqu’aii tems auquel il fe trouva un prévôt

de riiôtcl en titre ; alors cct olficier Sc fes valets rdlerent

encore (|uclque tems Ibus fa charge , c’efl-à-dire , jurqu’à

ce que Louis XI créa des gardes fous la charge de prévôt

de fou liütel. Maréchaux de France , qui fuivoient ordinairement

la co u r , aflîflés de leur pré vô t, qui faifoit toutes

exécutions à ia cour 6c fuite. Ibid. 663. a. Obfcrvattons qui

prouvent que le prévôt de l’hôtel n’a point tiré fou ori'fine

de celui des maréchaux. Tems où le roi clos Ribands qui

avoir exercé fon office fous celui de prévôt des maréchaux

palTa fous le prévôt de l’hôtel avec fes fergens. Comment

s’éteignit fon nom 8c fa charge. Ses fergens fubflflerent cn-

fuitc Ions la charge de prévôt de l’hôtel. Diflinélion qu'il

faut faire de ces fergens 8c des archers que le prévôt de

l'hôtel avoir fous lui. Ibid. 6. Différences effentielles entre

la charge de prévôt de l’hôtel 8c celle de roi des Ribands

qui prouvent que l’un n’a point fuccédé à l’autre. Autres

r i