:ir

'» ;i,l

''ll t

f I '•

i!f t '^ ! U! 1 'll ii

4 « :

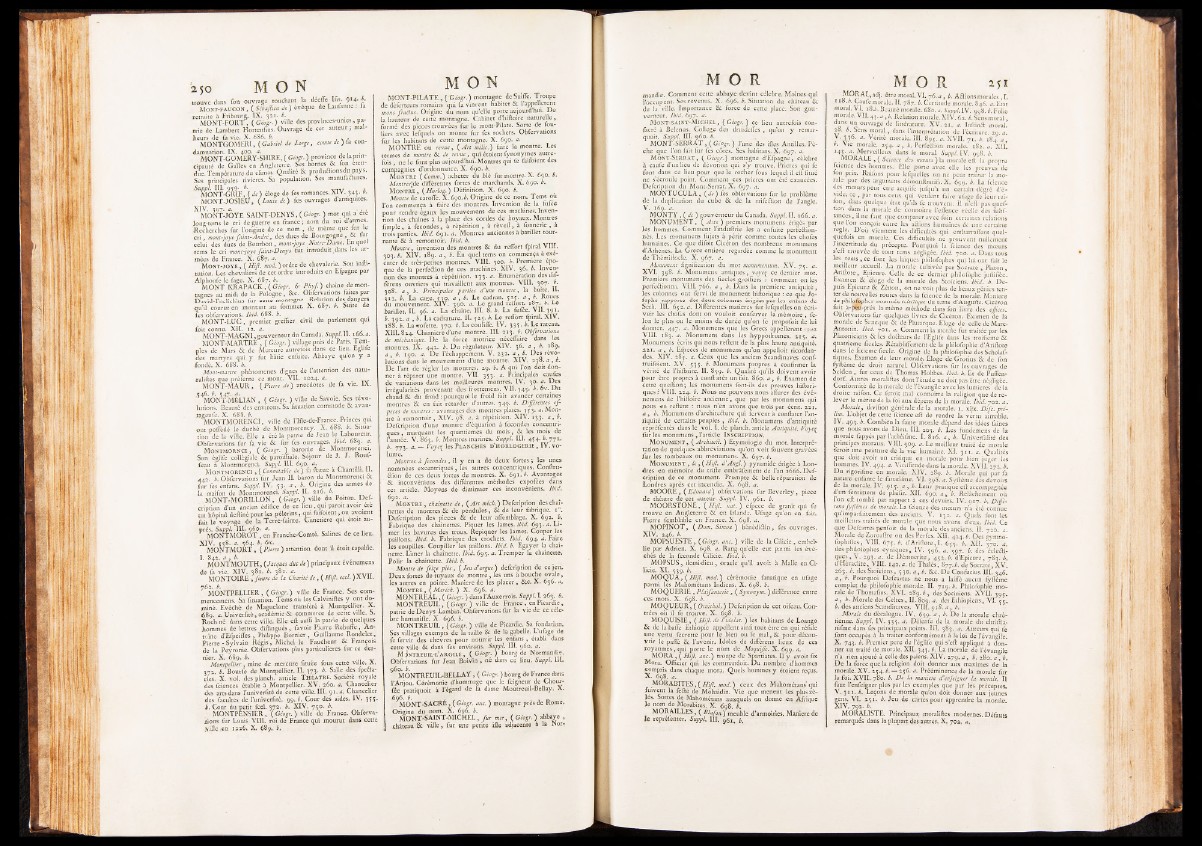

i 5 o MON MON

trouve 6:ins fon ouvrage toudunt la dcclTc las.

M onT-FAUCON , ( Scl>jßie/1 de ) évèquü de Laulanne . la

reiraitc à Fribo\itg. IX. 321. b-

M O N T -F O R T , {Géogr.) ville des provmces-unics , patrie

(le Lambert Horieiifius. Ouvrage de cet auteur ; nial-

lieurs (le fa vie. X. 686. b- , \ r

M O N T G OM L R I , {Gjbriel de Large, cornu de ) la con-

damuatioii. IX. 400. a. , . , i •

,MONT-GÜMERY-SHIRE, ( Ge'agr. ) province de lapnn-

cipamè de Galles en Angleterre. Ses bornes 6e ion étendue.

Température du climat. Qualité & protltiaioiisdu pays.

Ses ptincipales rivieres. Sa population. Ses manuiaclures,

Suppl. III. 9^9- b. ,

M O N T -G R IF , { d e ) éloge de fes romances.XIV. 343. b.

M Ü N T 'JO S IEU , { lo u ts de) fes ouvrages d’amiquitcs.

X IV. 397. aî. . . - - '

M O N T -JOY E SA IN T -D EN Y S , (G % r - ) mot cjm a etc

lodg-tems le cri de guerre en franco ; nom du roi d’armes.

Recherclies fur l'origine do ce nom , de meme que lur Je

c r i , monc-joye flin t-André, des ducs de Bourgogne, fci iur

celui des ducs de Bourbon , mont-joye Notre-p.me. En quel

teins le cri mont-joye fiint-Denys fut introduit dans les armées

de France. X. 687. .1. ^ ■ c ■ a-

Mont-jo ye , { d l ‘P- moi/.) ordre de clievalcne. bon ml.i-

tiuion. Les chevaliers de cct ordre introduits en Efpagnc par

Alphonfe le faee. X. 687. b.

M O N T K R A P A C K , ( G<Wr. & Phy f.) chaîne de montagnes

au midi de la P ologne, & c. Obfervations fanes par

David-Fnelichius fur cette montague. Relation des dangers

qu’il courut eu montant au loinmet. X. 687. b. Suite de

fes obfervations. Ibid. 688. b.

M O N T -LU C , premlec grelBer civil du parlement qui

foit connu. XII. \z. u. - , , tt /■ /■

M O N T -M AGN I,g ou v e rneu r du Canada. S«pp/. 11. 166. j .

M O N T -M ARTRE , ( Géogr. ) village près de Paris. Teni-

pics de Mars & de Mercure autrefois dans ce lieu. Eglife

des martyrs qui y lut bâtie enluite. Abbay'C quon y a

fondé. X. 688. b.

Mor.t-nunre phénomènes dignes de l’attention des natu-

jaliRes que préléme ce mont. VU . 1024. a.

M O N T -M A U R , {Pierre de) anecdotes de fa vie. IX.

Ç46. b. 34''. •t. ,

MONT -MÉLIAN , ( Geogr. ) ville de Savoie. Scs revolutions.

Beauté des environs. Sa fituation commode & avan-

tageiife. X. 688. b. _ . .

M O N TM O R E N C I , ville de rWe-de-France. Princes qm

ont poiTédé le duché de Montmorency. X. 688. b. Situation

de la ville. Elle a été la patrie de Jean le Laboureur.

Obfervations fur fa vie & fur fes ouvrages, /én/. 689. n.

MontmornCi , ( Geogr. ) baroilie de Montmorenen

Son égUfe collégiale & paroilTiale. Séjour de J. J. Roul-

feau à Montmorcnci. Supyl. lU. 690. <1. ^

MontmORENCI , ( Connétjble de ) la uatiie a Chantilli. 11.

44-’ b. Obfervations lur Jean IL baron de Montmorcnci Si

fur fes enlans. Suppl. IV, 53. b. Origine des armes de

la maifon de .Montmorenci. Suppl. U. 116 . b.

M O N T -.M O R IL LO N , {Geogr.) ville du Poitou. Uel-

crlption d’un ancien édidee de ce lieu , qui paroit avoir été

un hôpital delliné pour les pèlerins , qui faifoient, ou^ avoient

fait le voyage de la Terre-fainte. Cimetiere qui eioit auprès.

Suppl. III. 960. a,

M O N TM O R O T , en Franche-Comte. Salines de ce beu.

X lV . 338. 6t. 364. b. &c. . P .

M O N TM O R T , (Fierre) attention dont ü étoit capable.

I- 8*42. O , b. , . , ,

M O N T .M O U TH , {Jaajues duc J f ) principaux evenemens

de fa vie. X IV . 381. b. 382. a.

M O N TO IR E , faurs de la Charité de , ( Hiß. eccl. ) X VII .

762. b.

M O N T PE L L IE R , {Géogr.) ville de France. Ses com-

mencemens. Sa fituation. Tems où les Calvmiftes y ont dominé.

Evêché de Maguelone transféré à Montpellier. X.

689. <1. Univerfité, académie & commerce de cette ville. S.

Roch né dans cette ville. Elle cft aiiiîi la patrie de quelques

hommes de lettres didingués, favoir Pierre Rebune, An-

t(.\ne d’EfpeiiTes , Philippe Bornicr , Guillaume Rondelet,

Pierre - Sylvain R é g is , Michel le Faucheur Sc François

de la Peyronie. Obfervations plus particulières lur ce der-

msr. X. 689. b. . . ^ -,i v

Montpellier, mine de mercure fituee fous cette ville. X.

372. b. Bourfe de Montpellier. II. 373. b. Salle des fpeék-

cles. X. vol. des planch, article T héâtre. Société royale

des fcieiices établie à Montpellier. X V . 260. a. Cliancelier

des arisdims l’univerfitö de cette v ille .IIL 91. a. Chancelier

des facultés de l’univerfite. 99. b. Cour des aides. IV. 333.

b. Cour du petit fcel. 372. b. X IV . 750. b.

MONTPENSIER , ( Géogr. ) ville de France. Obferva-

lions fur Louis V l l l . roi de France qui mourut dans cette

>ille en 1226. X. 689. b.

M O N T -P IL A T E , ( Géogr. ) montagne de Suljîe. Troupe

de défei'teurs romains qui la vinrent habiter & lappeller>mt

mons fraHiis. Origine du nom quelle porte aiijourdhui. D e

la Inuiteur de cecie montagne. Cabinet d’hidoire naturelle,

formé des pieces trouvées fur le mont-Pilate. Sorte de fou-

liers avec lefquels on monte fur fes rochers. Obfervations

fur les habitaiis d-e cette montagne. X. 690. a.

M O N T R E ou revue, { A n milit.) faire 1a montre. Les

termes de montre & de revue, qui croient fynonymes autrefois

, ne le font plus aujourd'hui. Montres qui le faifoient des

compagnies d'ordonnance. X. 690. b.

Montre {Comm.) acheter du blé fur montre. X. 690. b.

Montrcs'f'C différentes fortes de marchands. X. 690. b.

Montre, {Horlog.) Définition. X. 690. b.

Montre de carofle. X. 690. E Origine de cc nom. Tems où

l’on commença à faire des montres. Invention de la tuféc

pour rendre égaux les mouvemens de ces machines. Invention

dos chaînes à la place des cordes de boyaux. Montres

fimple , à fécondés, à répétition , à r é v e il, à fonnerîe , à

trois parties. Ibid. 691. a. Montres anciennes à barillet tournante

& h remontoir. Ibid. b.

Montre, invention des montres & du relTort fpiral. V III.

303. h. XIV. 189. a , b. En quel tems on commença à exécuter

de très-petites montres. VIII. 300. b. Premiere époque

de la perfefllon de ces machines. XIV. 36. b. Invention

des montres à répétition. 133. c. Enumération desdif-

férens ouvriers qui travaillent aux montres. VIIT. 307. b.

308. a , b. Principales parties d'une montre, la boite. II.

312. b. La cage. 330. a , b. Le cadran. 523. a , b. Roues

du mouvement. X IV . 390. a. Le grand rcllbrt. 187. b. Le

barillet. II. 96. j . La chaîne. III. 8. b. La fufée. VU . 391.

b. 392. <7 , é. La cadrature. II. 325. i>. Le refibrt fpiral. X IV ,

188. b. La-rofette. 370. i. La couiilTe. IV . 333. i>. Le ratcaiu

XIII. 814. Charnière d’une montre. III. 213. b. Obfervations

de méshanique. D e la force motrice nccelTaire dans les

montres. IX. 442. b. Du régulateur. X IV . 36. a , b. 189.

a , b. 190. a. De l’échappement. V . 232. a , b. Des révolutions

dans le mouvement d’une montre, X IV . 228.12, é.

D e l’art de régler les montres. 29. b. A qui l’on doit donner

à réparer une montre, V I I 353. a. Principales caufes

de variations dans les meilleures montres. IV . 30. a. Des

irrégularités provenant des frottemens. VII . 343. é. 6'c. Du

chaud 8c du froid ; pourquoi le froid fait avancer certaines

montres & en fait retarder d’autres. 349. b. Différentes ef-

peces de montres : avantages des montre!, plates. 333. J. M ontre

à remontoir , X IV . 98. a. à répétition. X IV . 133. a , b.

Defeription d’une montre d’équation à fécondés concentriques

, marquant les quantièmes du mois , 6c les mois de

l’année. V . 863. b. Montres marines. Suppl. III. 454. b. y jz .

a. — Voyc^ les Planches d’horlogerie, IV . v o lume.

Montres .1 fécondés, il y en a de deux fortes ; les unes

nommées excentriques, les autres concentriques. Conilni-

éUon de ces deux fortes de montres. X. 691. b. Avantages

& inconvéniens des difterentes méthodes expofées dans

cet article. Moyens de diminuer ces inconvéniens. Ibid.

692. a.

Montre , chaînette de, ( Art méch. ) Defeription des cluiî-

nettes de montres 8c de pendules, 8c de leur tabrique. i" .

Defeription des pieces & de leur affemblage. X. 692. b.

Fabrique des chainettes. Piquer les \zmeti. ibid. 693. u. Limer

les bavtires des trous. Repiquer les lames. Couper les

paillons. Ibid. b. Fabrique des crochets. Ibid. 694. u. Faire

les coupilles. Goupiller les paillons. Ibid. b. Egayer la chaînette.

Limer la chaînette. Ibid. 693. a. Tremper la chaînette.

Polir la chaînette. Ibid. b.

Montre de feit^e pies, {Jeu d’orgue) defeription de ce jeu.

Deux fortes de tuyaux de montre , les uns à bouche ov ale ,

les autres en pointe. Maniéré de les placer, 8cc. X . 696. a.

Montre, {Mméch.) X. 696. a.

M O N TR E A L , ( Géogr. ) dans l’Auxerrois. Suppl. I. 263. b.

M O N T R EU IL , {Géogr.) ville de France, en P icardie,

patrie de Denys Lambin. Obfervations fur la vie de ce célébré

humanifie. X 696. b.

M O N T R EU IL , {Géogr.) ville de Picardie. Sa fondation.

Scs villages exempts de la uiille 6c de la gabelle. L tifiige de

fe fervir des chevres pour nourrir les enfans , établi dans

cette ville 8c dans fes environs. Suppl. III, 960. a.

M jNTREUlL-L’ARGiLE, ( Géogr. ) boLirg de Normandie,

Obfervations fur Jean Boivin , né dans ce lieu. Suppl. III.

^"^MONTREUIL-BELLAY , ( Géogr. ) bourg de France dans

l’Anjou. Cérémonie d’hommage que le feigneur de Clioiir-

fée pratiquoit à l’égard de la dame Moutreuil-Bellay. X.

696. b.

M O N T -SA CR É , ( Géogr. anc. ) montagne prés de Rome.

Origine du nom. X. 696. b.

MO N T -SA IN T -M ICH E L , fur mer, {Géogr.) abbaye ,

I château & v i l le , fur une petite ifle adjacente à la Nor-

M O R M O R

mandle. Comment cette abbaye devint célébré. Moines qui

l'occupent. Scs revenus. X. 696. b. Situation du château 8c

de la ville. Importance 8c force de cette place. Son gouverneur,

Ibid. 697. .1.

Mont-saint-Michel, (Gebo-r. ) ce lieu autrefois con-

facré à Belenus. College des druïdeires , qu’ou y remar-

qiioit. Suppl. III. 960. b.

M O N T -SE R R A T , ( GJogr. ) Time des ifles Antilles. Pèche

que l’on tait liir fes côtes. Ses habitans. X. 697. a.

Mont-Serrat , (Géogr.) montagne d’Efpagne, célébré

à caufe d’un lieu de dévotion qui s’y trouve. Prières qui fe

font dans ce lieu pour que le rocher fous lequel il etl fitiié

ne s’écroule point. Comment ces prières ont été exaucées.

Defeription du Moiu-Serrat. X. 697. a.

M O N TU CU L A , (b e ) fes obfervations fur le problème

de la duplication du cube 8c de la trilcélion de l'angle.

V . 169. .7.

M O N T Y , ( de ) gouverneur du Canada. Suppl. II. 166. a.

M O N UM EN T , { A n s ) (ircmiers monumeiis érigés par

les hommes. Comment l’induArie les a enfuite perfeétlon-

nés. Les moiuimcns Injets à périr comme toutes les chofes

humaines. C e que difoic Cicéron des nombreux mommiciis

d’Atlienes. La Grece entière regardée comme le monument

de Tiiémitlocle. X. 967. a.

Monument fignification du mot monumeninm. X V . 73. a.

X V I . 398. b. Monumens antiques , voye^ ce dernier mot.

Premiers momunens des ficelés groiHers : comment on les

perteélionna. V i l l . 766. a , b. Dans la première antiquité,

les colonnes ont fervi de monument hifioiique : ce que Jo-

fephe lamporte dos deux colonnes érigées par les enfans de

Serb. HL 632. .7. Différentes matières fur lefquclles on écri-

voir les chofes dont on vouloir conferver I.a mémoire , felon

le plus ou le moins de durée qu’on fe propofoit de lui

donner. 447. a. Monumens que les Grecs appellcrent •

V I I I . 183. a. Monumens dans les hyppodromes. 213. a.

Monumens écrits qui nous relient de la plus hante antiquité.

221. a , b. Efpeces de monumens qu’on appelloit ricordan-

de-s. XIV. 283. a. Ceux que 1 es anciens Scandinaves conf-

miifoient. X V . 333. b. Monumens propres à confirmer la

vérité de l’IiiAoire. II. 839. b. Qualité qu’ils doivent avoir

pour être propres à conftatér un fait. 860. a , b. Examen de

cette queftion; les monumens font-ils des preuves lûAori-

ques ? V l l l . 224. b. Nous ne pouvons nous aifurer des évé-

nemens de l’hillotre ancienne, que par les monumens qui

nous en rcAent : nous n’en avons que trois par écrit. 221.

a , b. Monumens d’architeélure qui fervent à conAater l’an-

ïicjuicé de certains peuples , ibid. b. Monumens d’antiquité

repréfentés dans le vol. I. de planch, article Antiquité. Doye^

fur les monumens, l’article Inscription.

Monument, {ArchtteH.) Etymologie du mot. Interprétation

de quelques abbreviations qu’on voit fouvent gravées

fur les tombeaux ou monuincns. X. 697. b.

Monument , l e , {Hiß. d’Angl.) pyramide érigée à Londres

en mémoire du iriAe cmbràfemenc de l’aii 1666. D e feription

de ce monument. Prompte 8>i belle réparation de

Londres après cct incendie. X. 698. a.

M O O R E , {Edouard) oblervations fur B e v e r le y , piece

de theatre de cet auteur Suppl. IV. 961. b.

M O O R S T O N E , {H iß . nut. ) efpecc de granit qui fe

trouve en Angleterre 8c en IrLindc. Ufage qu’on eu fait.

Pierre femblablc u i France. X. 698. a.

M O P IN O T , {Dom. Sirr.üK) bénédiélin, fes ouvrages.

X IV . 246. b.

MO P SU E ST E , {Géogr. anc. ) ville de la Cilicie , emheF

lie par Adrien. X. 698. a. Rang qu'eUe eut parmi les é vê chés

de la fécondé Cilicie. Ibid. b.

M O PSU S, demi-dieu, oracle qu'il avoi: à .Malle en C ilicie.

XI. 339. b.

M O Q U A , (///ƒ?. mod.) cérémonie fanatique en ufage

parmi les Maliométans Indiens. X. 698. b.

M O Q U ER IE , Plaifanicric, ( Synonym. ) différence entre

ces mots. X. 698. b.

M O Q U EU R , ( OrnA/m/. ) Defeription de cct oifeau. Contrées

oit il fe trouve. X. 698. b.

MOQU ISIE , ( Hiß. Je l'idolat. ) les liabitans de Loango

& de la balfo Etliiopic appellent ainfi tout être en qui réfide

une vertu fecrctce pour le bien ou le mal, 8c pour découvrir

le pafle 8c l’avenir. Idoles de différens lieux de ces

royaumes, qui porte le nom de Moquific. X. 6(^9. a.

MO RA , ( Hifl. anc.) troupe de Spartiates. I l ’y avoir fix

Mora. Officier qui les commaiidoit. D u nombre d’hommes

compris dans chaque inora. Quels hommes y étoient reçus.

X. 698. <7.

M O R A B IT E S ,(//(/?. mod.) ceux des Mahometans’ (pii

fuivent la feéle de Mohaidin. Vie que mcneiit les ]>lus zélés.

Sortes de Mahometans auxquels on donne en Afrique

le nom de Morabltes. X. 698. b.

M O R A IL LE S , ( DUfon) meuble d’armoiries. Mgnicre de

Je rcprelenter. Suppl, 111,

251

M O R A L , adj. être moral. V I. 76.77, b. Aélions morales I

Caufe mon,le. U, 787. i.Cc rtiiude morale, 846, <7. Etat

mora , V 1 18./,. B.aiiié morale. 6 8 0 . Suppl. IV. 99«, b. Folie

morale. V,I. 45..^ Relation morale, X IV . 62. é, Sens m oral,

dans un ouvrage de littérature. X V . 21. u. Inftina moral.

20. O. Sens moral, dans l’imei précation de l’écriuirc. 20. <7.

V. 336. a. Vérité morale. l î l . 893. a. XVII . 7 1 . b. 184 a

b. Vie morale. 234. ,7, b. Perfeétion morale. 182. .7. XIL

M T “f- Merveilleux dans le moral. Suppl. IV. 9(98. b.

M O RA LE , ( Science des moeurs ) la morale cA la propre

fcience des hommes. Elle jiorie avec elle les [irciives de

Ion prix. Raiioiis pour IcAjucIlcs on ne peut traiter la morale

par des aigumens cléinonAratifs. X. 699. b. La fcience

oes mcenrspciit èiie acquilo jufqii’â un certain degré d'é-

yide. ce , par tous ceux qui veulent faire ufage de leur nii-

lon, üaus quelque état qu’ils fe iroiivcm. Il ii’cA pas qiicf-

t-ori dans la morale de counoiirc l'clfence réelle des Aibf-

tances, il ne faut que comparer avec loin certaines relations

que Ion conçoit cane les ariions iuiniaines 8c une certaine

regie. D o it viennent les difficultés qui embarrafl'eiit quelquefois

en morale. Ces difficultés ne prouvent millcmcnc 1 nicemcude du précepte. Pourquoi la fe ience des moeurs

s cA trouvée de tout tems négligée. Ibid. 700. a. Dans tous

les rems, ce font les laïques pliilofophes qui lui ont fait le

meilleur accueil. La morale cultivée par Socrate , Platon,

AriAote, Epicure. Celle de ce dernier philofoplie juAifiée.

Lxamen Sc éloge de la morale des Stoïciens. Jbid. b. D e puis

Epicure 8c Zenon, on ne voit plus de beaux génies tenter

de nouvelles routes dans la fcience de la morale. Maniéré

de philofophcr nommée écLcHique du tems d’AuguAc. Cicéron

fuit a-peu-jires la même méthode dans fon livre des offices.

Obfervations fur quelques livres de Cicéron. Examen de la

morale de Seneque 8c de Plutarciue. Eloge do celle de Marc-

Antonin. Ibid. 701. .7. Comment la morale fut traitée par les

Platoniciens 8c les doéleurs de l’Eglilc dans les noiilcme 8c

quairieme fieclcs. Rétabliffomem de la pliilofoplne cl’ArlAotc

dans le fixicmc fiecle. Origine de la philofophie des Scholaf-

tiques. Examen de leur morale. Eloge de Grotius <Sc de fon

fyAeme de droit naturel. Obfervations fur les ouvrages de

Selden , fur ceux de Thomas Hobbes, Ibid. b. Et de Puffen-

dorf. Autres moralilles dont l’étude ne doit pas être néi’ lii'éc.

Conformité de la ir.oralo de l’évangile avec les luinicrcs’ efe la

droite raifon. Ce feroit mal connoître la religion que de relever

le mérité de la foi aux dépens de la morale. Ibid. 702. a.

Morale, diviftoil générale de la morale, i. xljx. Dtfc. pré-

lim. L ’objet de cette fcience eA de rendre la v en u aimable.

IV . 493. b. Combien la faine morale dépend des idées faines

que nous avons de Dieu. lîI. 203. b. Les toudemens de la

morale fappés par l’atliélfine. I. 816. a , b. Univcrfalitc des

principes inorau.x. V l l l . 9^9- Éc meilleur traité de morale

feroit une peinture de la vie humaine. XI. 311. .7. Qualités

que doit avoir un critique en morale peur bien juger les

liommes. IV . 494. a. Vkiifmide dans la morale. X^'ll, 272. b.

Du rigorifme en morale. X IV . 289. b. Monde qui p a r ia

nature enfante le faiiatifme. V L 39S. a. SyAème des devoirs

de la morale. IV. 913. a , b. Leur pratique eA accompagnée

d’un feminienc de plaifir. XÎI. 690. a , b. Relûdiemeut ou

l’on eA tombé par rapport à ces devoirs. IV. 917. b. D ifé -

reris fypémes de morale. La fcience des mccurs n’a été connue

qu’imparf.'.itcment des anciens. V . 132. a. Quels font les

meilleurs traités de inonde <pie nous avons d’eux. Ibid. C e

que Defeartes penfûit de la morale des anciens. II. 720. a.

Morale de ZoroaAre ou des Pcifes. XII. 424. b. Des gymno-

fophilles, VIII. 673. é. d’A r iA o te ,!. 633. b. X îl, 370. <7.

des philofoplics cjmiques, IV. 396. a. 397. b. des écleéri-

q u es , V . 293. a. de Uéniocrite, 432. é. d’Epictire, 783. b.

d’Hcraclire, VIII. 142.77. de Thalés, S 77.L de S o c ra te ,X V .

263. b. des Stoïciens, 530. u , é. 8cc. D e Confucius. III. 346.

a , b. Pourquoi Defeartes ne nous a lai/fé aucun fyAeme

completjlc plnlofophie morale, II. 719, b. Philofophie morale

de I homafms. X V I. 289. é , des Sociniens. XVII . 393.

a , b. Morale des C e ltes , II. 809. a. des Etltioptcns, VI. 33.

é. des anciens Scandinaves. VIII. 918. .7, b.

Morale du décaloguc. IV. 639. a , b. D e la morale chrétienne.

Suppl. IV. 333. <7. Défenfe de h morale du chrlAia-

nifme dans fe.s principaux points, l l î . 383. a. Auteurs qui (e

font occupés à la traiter conformément à la loi de l’cvangtle.

X. 743. b. Premier pore de l'églil'e qui s ’cA appliqué à donner

un traité de morale. XII. 343. b. La morale de l’évangile

n’a rien ajouté à celle des païens. X IV . 279. a , b. 280. a , b.

D e la force que la religion doit donner aux maximes de la

morale. X V . 234. b. — 236. a. Prééminence de la morale fur

la foi. X V II . 780. b. De la maniéré d'enjeigner La morale. Il

faut renfeieiierplus par les exemples que p.ir les préceptes.

V . 3I I . b. Leçons de morale qu’on doit donner aux jeunes

gens, VI. 231. b. Jeu de cartes pour apprendre la morale.

X lV . 792. b.

MORALISTE. Principaux moralîAcs modernes. Défauts

remarqués dans la plupart des autres. X. 70a. a.