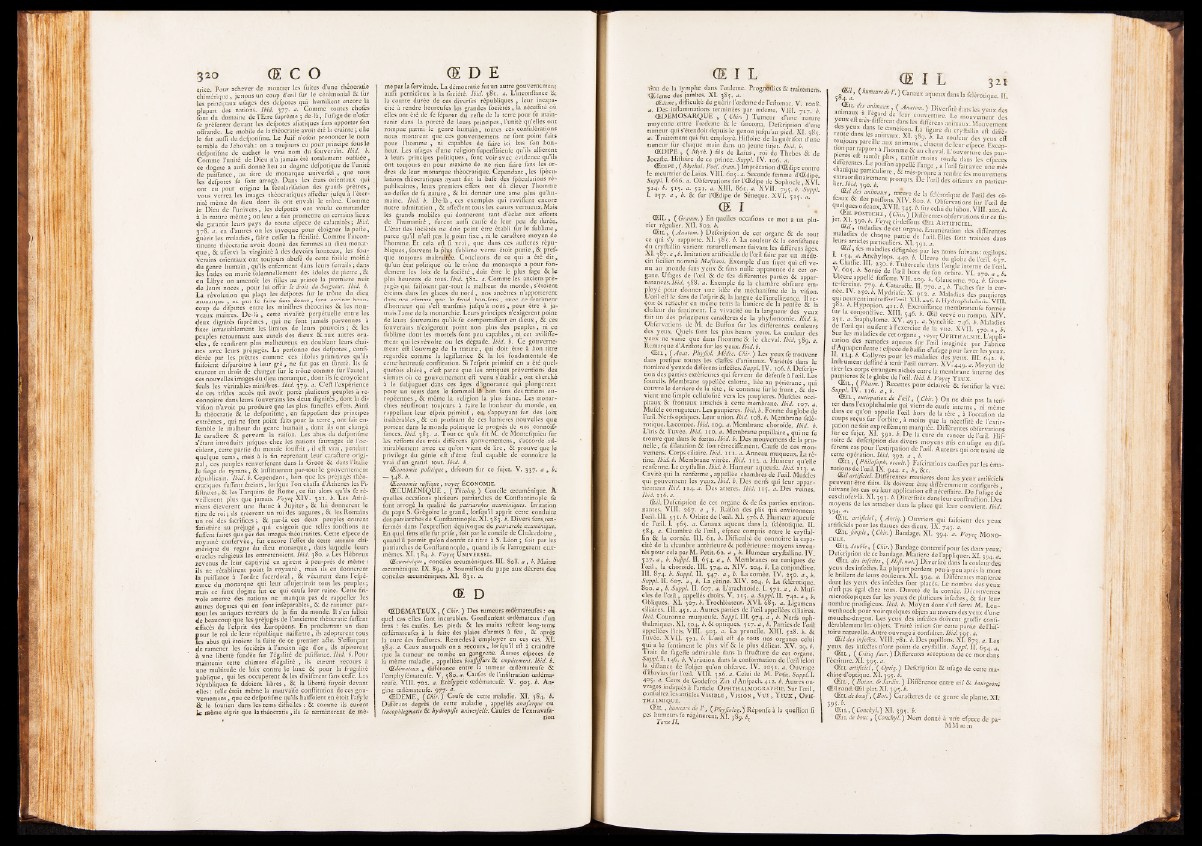

3 i o ( ICO (E D E

ji' '1

tricc. Pour achever de montrer les fuites d’une théocratie

chimérique , jeirons uii coup d’oeil iur le cérémonial Si lur

les principaux ufages des defpotcs qui humilient encore la

plupart lies nations. Ibid. -377. ‘t- Comme^ toutes chofes

font du domaine de l'Etre fuprème ; de là, 1 ufage de n ofer

fe préfenter devant les defpotes afiatiques fans apporter Ion

offrande. Le mobile de la théocratie avoir été la crainte ; elle

le fut auffi du clefpotifme. Le Juif n'ofoit prononcer le nom

terrible de Jehovah ; on a toujours eu pour principe tous le

defpofifme de cacher le vrai nom du fouverain. Ibid. b.

Comme l’unité de Dieu n’a jamais été totalement oubliée

ce dogme a auffi donné lieu nu dogme ddpotique de 1 unité

de puiffancc , au titre de monarque uiiiverfel , que tous

les defpotes fe font arroge. Dans les états orientaux qui ,

ont en pour origine la fécularifation des grands prêtres,

vous verrez, les images théocratiques affeéler jufqu'à l’éier-

riré même du dieu dont ils ont envalii le trône. Comme

le Dieu de l’univers, les defpotes ont voulu commander

à la nature même 3 011 leur a fait promettre en certains lieux

de garantir leurs pays de toute dpec e de calamités ; Ibid.

378 en d'autres on les invoque pour éloigner la pelle,

guérir les maladies, faire celTer la ftérilité. Comme l’incontinente

théocratie avoit donne des femmes au dieu monarq

u e , Scaffervi la virginité à des devoirs honteux, les lou-

verains orientaux ont toujours abufe de cette foible moitié

du genre humain , qu’ils enferment dans Icui s ferrails 3 dans

les Indes on marie folemnellement des idoles de pierre ,6c

en Libye on amenoit les filles au prince la première nuit

de leurs no c es , pour lui offrir le droit du Seigneur. Ibid. h.

La révolution qui plaça les defpotes fur je trône du dieu

monarque , ne put le faire fans doute, fans exciter beaucoup

de difputcs entre les miniffres théocrices & les nouveaux

maîtres. De-là , cette rivalité perpétuelle entre les

deux dignités fuprcines , qui ne fout jamais parvenues à

fixer invariablement les limites de leurs pouvoirs Si les

peuples retournant aux autels des dieux & aux autres oracles

, fe rendirent plus nuilhcureux en doublant leurs chai-

«cs avec leurs préjuges. La perfonne des defpotes , conf.-

dérée par les prêtres comme ces idoles primitives qu’ils

faifoient difparoitre à leur g r é , ne fut pas en fureté. Ils fe

crurent en droit de changer fur le trône comme fur l’au te l,

ces nouvelles images du dieu monarque, dont ils fe croyoient

feuls les véritables miniffres. Ibid. 379. C ’eff l’expérience

de ces triftes accès qui avoit porté pluficurs peuples à re-

connoître dans leurs foiiverains les deux dignités, dont la di-

viffon n’avolt pu produire que les plus funeffes effets. Ainfi

la théocratie & le defpotifme, en fuppofant des principes

extrêmes, qui ne font point faits pour la terre , ont fait en-

femble le malheur du genre Inmiain , dont ils ont changé

le caraffere perverti la raifon. Les abus du defpotifme

»’étant introduits jufques chez les nations laiivages de 1 occident,

cette partie du monde fouffrit , il eff v rai, pendant

quelque tems, mais à la fin reprenant leur caraélere origi-

jia l, ces peuples renverferent dans la Grece & dans l’Italie

le fiege de tyrans, & inffituerent par-tout le gouvernement

républicain. Ibid. b. Cependant, loin que les préjugés théo-

ci-atlqucs fuffent éteints, lorfque l'on chaffa d’Atlicnes les Pi-

fillr a te s ,& lesTarquiiis de Rome, ce fut alors qii’ils fe réveillèrent

plus que jamais. X IV . 321. b. Les Athéniens

éleverent une ffaiiie à Jupiter, & lui donnèrent le

titre de roi ; ils créèrent un roi des augures , & les Romains

un roi des facrifices 3 & par-là ces deux peuples crurent

faiisfaire au préjugé , qui exigeoit que telles fonélioiis ne

fuffent faites que par des images théocratltes. Cette efpece de

royauié confervée, fut encore l’effet de cette attente chimérique

du régné du dieu monarque , dans laquelle leurs

oracles religieux les entretenoient. Ibid. 380. u. Les Hébreux

revenus de leur captivité en agirent à peu-prés de même ;

ils ne rétablirent point la royauté , mais ils en donnèrent

la puiffancc à l’ordre facerdoial, & vécurent dans refpé-

rancc du monarque qui leur aflujettiroit tous les neuples;

mais ce faux dogme fut ce qui caufa leur ruine. Cette frivole

attente des nations ne manqua pas de rappeller les

autres dogmes qui en font inféparables, & de ranimer partout

les antiques terreurs de la fin du monde. Il s’en falloir

de beaucoup que les préjugés de l’ancienne théocratie fuffent

effacés de refprit des Européens. En proclamant im dieu

pour le roi de leur république nailfante , ils adoptèrent tous

les abus qui écoîent la fuite de ce premier aéle. S’efforçant

de ramener les fociétés à l'ancien âge d’o r , ils afpirereiit

à une liberté fondée fur l’égalité de puiffancc.//’lu'. i. Pour

maintenir cette chimère d’égalité , ils curent recours à

une multitude de loix contre le luxe Sc pour la frugalité

publique, qui les occupèrent & les diviferent fans ceffe. Les

républiques fe difoient libres , Si la liberté fuyoit devant

elles: telle étoit même la mauvaife conffitution decesgou-

vernemens, que ce defpotifme qu’ils haiffoient en étoir l’afylc

6c le foutien dans les tems difficiles : & comme ils eurent

le niême efprlt que la théocratie , ils fe terminèrent de mêmeparlafervltnde.

La démocratie fiitun autre gouvernement

auffi pernicieux à la fociété. Ibid. 381. a, L’inconffance 6c

la courte durée de ces diverfes républiques , leur incapacité

à tendre heureufes les grandes fociétés , la néccffité où

elles ont été de fe féparer du reffe de la terre pour fe maintenir

dans la pureté de leurs principes, l’imité qu’elles ont

rompue parmi le genre humain, toutes ces confidératlons

nous monnent que ces gouvernemens ne font point faits

pour l'homme , ni capables de faire ici bas l'on bonheur.

Les ufages d’une religion fiiperffitieiife qu’ils allièrent

à leurs principes politiques, font voir avec évidence qu’ils

ont toujours eu pour maxime de ne rien faire fans les ordres

de leur monarque théocratlque. Cependant , les fpécu-

lations théocratiques ayant fait la bafe des fpéculations républicaines,

leurs premiers effets ont dû élever l’homme

au deffus de fa nature, & lui donner une amc plus qu’humaine.

Ibid. b. De-là , CCS exemples qui rnviffént encore

notre admiration , Sc affesffent tous les coeurs veriuciix.Mais

les grands mobiles qui donnèrent tant d'éclat aux efforts

de riuimanité , furent auffi caufe de leur peu de durée.

L’état des fociétés ne doit point être établi fur le fubliiue,

parce qu’il n’eff pas le point fixe , ni le caraélere moyen de

l’tiommc. Et cela eff ff vnu , que dans ces niiffercs républiques,

fouvent lapins fublimc vertu étoit punie , Sc pref-

que toujours maltraitée. Concluons de ce qui a été d it ,

qu'un état politique où le trône du monarque a pour fondement

les loix de la fociété , doit être le plus fage Sc le

plus heureux de tous. Ibid. 382. <1, Comme les ancienspré-

jugésqui faifoient par-tout le malheur du monde , s'étoient

éteints dans les glaces du nord , nos ancêtres n’apponerent

dans nos climats que le froid bon-fens, avec ce fentimenc

d’honneur qui s’eff tranfmÎN jufqu’à nous, pour être à jamais

l’ame de la monarchie. Leurs principes n’exigerent point

de leurs fouverains qu'ils fe comportaffent en dieux, & ces

fouverains n’exigerent point non plus des peuples, ni ce

fiibüme dont les mortels font peu capables , ni cet aviliffc-

ment qui les révolte ou les dégrade. Ibid. b. Ce gouvernement

eff l’ouvrage de la nature , qui doit être à bon titre

regardée comme la légiflatrice Si la loi fondamentale de

cctte’heiireiife conffitution. Si refprit primitif en a été quelquefois

altéré , c’eft parce que les antiques préventions des

climats oii ce gouvernement eff venu s’établir , ont cberUiè

à le fubjuguer dans ces âges d'ignorance qui plongèrent

pour un tems dans le fommeil lê bon fens des nations européennes

, Sc même la religion la plus faine. Les monarchies

réulTironc toujours à taire le bonheur du monde, en

rappellant leur efprit primitif , en. s’appuyant fur des loix

inaltérables, & en profirant de ces lumières nouvelles que

portent dans le miinde politique le progrès de nos connoif-

(hnees. Ibid. 383. u. To ut ce qu’a dit M. de Montefquieii fur

les refforts des trois différens gonvernemens, s’accorde admirablement

avec ce qu’on vient de lire, Sc prouve que le

privilege du génie eff d’être feul capable de connoitre le

vrai d’un grand tout. Ibid, b

(Economie politique, difcoiirs fur ce fujet. V . 337. a , b.

— 348. i,

(Economie rufiiqitc , voyei^ ÉCONOMIE.

OE CUMEN IQUE , ( Tbéolog. ) Concile oecuménique. A

quelles occafions pluffeurs patriarches de Conffantinople fe

font arrogé la qualité de patriarches acuméniques. Irritation

du pape S, Grégoire le grand, lorfqu’il apprit cette conduits

des patriarches de Conffantinople. X I. 383. b. Divers fens.ren-

fermés dans l’expreffion équivoque de patriarche oecuménique.

En quel fens elle fut prife, foit par le concile de Chalcedoine ,

quand il permit qu’on donnât ce titre à S. Léon ; fuit par les

patriarches de Conffantinople , quand ils fe l’arrogerent eu.x-

mémes. XI. 384. b. Voyc^ UNIVERSEL.

(Ecuménique, conciles oecuméniques. III. 808. rz, i. Maître

oecuménique. IX. 894. b. Soiimiflîon du pape aux décrets des

conciles oecuméniques. XI. 831. a.

(E D

OE D ÉM A TEUX , ( Chir. ) Des tumeurs cedémateufes ; ea

quel cas elles font incurables. Gonflerrient oedémateux d’un

bras : Tes caufes. Les pieds & les mains reffent long-tems

oedémateiifes à la fuite des plaies d’armes à fe u , Sc après

la cure des frafliires. Remedes à employer en ces cas. XI.

384. a. Ceux auxquels on a recours, lorfqu’il eff à craindre

que la tumeur ne tombe en gangrene. Autres efpeces de

la même maladie , appellees boujpjjure Si empâtement. Ibid. b.

(Edim.tteux , différence entre la tumeur oedémateufe 8c

remphyrémateiife. V . 380. u. Caufes de l’infiltration oedéma-

teufe. V lII . 702. a. Éréfypeie oedémateufe. V . 903. b. A ngine

oedémateufe. 977-

OED EME, {Chir.) Caiife de cette maladie. XI. 384. b.

Différens degrés de cette maladie , appellés anafarqiu ou

leucophlegmaüe 8c hydropijîe univerfeile. Caufes de l'extravafation

(E I L 3 2 1

(E I L

thi) de la lymphe dans l'oedeme. PrognOfflcs 8c traitemeiis.

OE'ieme des jambes. XI. 383. a.

Ijilàc-OTC, difficulté de guérir l’oedeme de l’effomac. V . 1008.

a. Des inflammations terminées par oedcinc. VIII, 7 17 . b.

OED EMO SARQ UE , ( Chir. ) Tumeur d’une natiire

moyenne entre l’oedeme Sc le farcoma. Defchption d’iine

tumeur qui s’étendoit depuis le genou jiifqu’aii pied. XI. 383.

a. Traitement qui fut employé. Hiffoire de laguérifon d'imc

tumeur fur cliaquc main dans un jeune fiijct. Ibid. b.

OEDIPE , ( Myth. ) fils de Laïus , roi de Tlicbcs Sc de

Jocallc. Hiffoire de ce prince. Suppl. IV. 106 a

OEdipe , ( MythoL Poif. dm,,,. ) Impi édition tTOEdipe contre cintnitmc ' “ .......................................- ■ ■ ■ -

le inenrtner de Lnms. VIII. 603. n. Seconde teninic d’OEdioe eer.-.o.,r '■ ^ lEes-ptopre n rendieles monveincns

S .,.fl. I. 666. „. Obfervations fin l’OEdîpe de Sopitoelc, X V l! S I / L D» loe - - - -

ÎM . i . 3.5- Î Î I . n. XIII. 86t. 4 . " i

1 . 137. a , b. Sc fur l’OEclipe de Séneque. X V I . 513. a. OE I OE IL , {Gramm.) En quelles occafions ce mot a un plu-

rier régulier. XII. 802. b.

OE i l , {Jn.itom .) Defeription de cet organe & de tout

ce qui s’y r.apportc. XI. 383. b. La couleur Sc la confiffancc

du cryffallin varient naturellement fuivant les différens âges.

•XI. ,b. Imitation artificielle de l’oeil faite par un mé”dc-

ciii ficilien nommé Mafiiani. Exemple d'un fujet qui eff v e nu

au monde fans yeux Sc finis nulle apparence de cet organe.

Ufages de l’oeil Sc do fes differentes parties Sc appartenances.

388. a. Exemple de la chambre obfcure employé

pour donner une idée du méchanifme de la vifion.

L’oeil eff le fens de i’efprii Sc la langue de l’intelligence. Il reçoit

Sc réfléchit en même tems la lumière de la penfée Sc la

chaleur du feinlment. La vivacité ou la langueur des yeux

fait un des principaux caraéleres de la phyfionomic. Ibid. L.

Obfervations de M. de Buffon fur les dift'éremes couleurs

des yeux. Quels font les plus beaux yeux. La couleur dos

yeux ne varie que dans l’homme Sc le c h e v a l . 389. a.

Ri-marqiie d’Arifiote fur les yeux. Ibid. b.

OE i l , {Anal. Phyfiol. Mcdcc. Chir.) Les yeux fe trouvent

dans prefqiic tomes les claffcs d’aniinau.x. Variétés dans le

nombre d'yeux de différens ml^dcs. Suppl. IV . 106. b. Defeription

des parties extérieures qui fervent de défenfe à l'oeil. Les

fourcils. Membrane appellee calotte, lice au péricrane , qui

couvre le derrière de la tête , fe continue fur le front, Sc devient

une finiplc cellulofité vers les paupières. Mufcles occipitaux

Sc frontaux attachés à cette membrane. Ibid. 107. <j.

Mufcle corrugateur. Les paupières, Ibid. b. Forme du globe de

l’oeil. Nerfs optiques. Leur union. Ibid. 108. b. Membrane fclé-

rotiqiie. Lacornée./é/i/. 109. 4. Membrane choroïde. Ibid. b.

L'iris Sc l’ iivée. Ibid. 1 10. a. Membrane pupillaire , qui ne fe

trouve que dans le foetus. Ibid. h. Des mouvemens de la prunelle,

fa dilatation Sc fon réireclffemént. Caufe de ces mouvemens.

Corps ciliaire. Ibid. i i i . a. Anneau muqueux. La rétine.

Ibid. b. Membrane vitrée. Ibid. i i i . a. Humeur qu’elle

renferme. Le cryffallin./ii*/. i . Humeur aqueiife. Ibid. 113.

Cavité qui la renferme , appellee chambres de l’oeil. Mufclcs

qui gouvernent les yeux. Ibid. b. Des nerfs qui leur appartiennent

Ibid. 1 14. a. Dos arteres. Ibid. 113. a. Des veines Ibu{.ii6..t.

(EU. Defeription de cet organe Sc de fes parties environnantes.

VIII. 267. a , b. Raifon des plis qui environnent

l’oeil. III. 331. é. Orbite de l’oeil. XI. 376. b. Humeur aquciife

de l’oeil. I. 363. a. Canaux aqueux dans la fclérotiqiie. II.

384. il. Chambre de l’oe il, efpace compris entre le cryffallin

Sc la cornée. III. 61. b. Difficulté de connoitre la capacité

de la chambre antérieure Sc poftérieure : moyens inventés

pour cela par M. Petit. 62. a , b. Humeur cryffallinc. IV.

327. .î, b. Suppl. II. 634. a , b. Membranes on tuniques de

l'oe il, la choroïde. III. 374. a. X IV . 204, b. La conjonélive.

1 1 1 . 874. b. Suppl. II. 347. a , b. La cornée. IV . 230. a , b.

Suppl. II, 607. a , b. Lz rétine. X IV . 204. b. La fclérotique.

Zoo. a , b. Suppl. Il, 607. a. L’arachnoïde. I. 571.42, é. Mufcles

de l’oe i l, appellés droits. V . 1 15. a. Suppl. II. 742. a , b.

Obliques. XI. 307. i . Trochiéateur. X V I . 683. a. Ligamens

ciliaires. III. 4 3 1. d. Autres parties de l’oeil appellees ciliaires.

Ibid. Couronne nniqiicufc. Suppl. III. 974. a , b. Nerfs oph-

thalmiques. XI. 304. b. Sc optiques. 317. d , b. Parties de l’oeil

appellees l’iris. V llI . 903. <2. La prunelle. XIII. 328. b. Sc

I’livcc. X VII . 371. h. L ’oeil eff de tous nos organes celui

ma a le fentiment le plus v i f Sc le plus délicat. X V . 29. b.

Trait de fageffe admirable dans la ffrufture de cct organe.

Suppl. I. 146. Variation dans la conformation de l’oeil felon

la diftance de l’objet qu’on obferve. IV. 1031. a. Ouvrage

d Hüviiis lur l’oeil. VIII. 320. a. Celui do M. Petit. Suppl, l.

403. d. Ceux de Godefroi Zin d’Anfpadi. 412. b. Autres ouvrages

indiqués à l’arricle O ph th a lm oGRAPHie. Sur l’oeil,

cüuiultez les articles V is ib le , V is io n , V u e , Y e u x , O ph-

THALMIQUE.

OEil , humeurs de l’, {Phyfiolog.) Réponfe à la qiieftion fi

ces luimcursie regencrent. XI. a8o. A Tome II. ^ ^ '

, 8 ^ 1 ’ »queuxclans la (-dérotique. II.

uni® ux*( '> d“ ’ le» yeux 8c, iinimaux a l egard de leur couvmurc. Le mouvement de,

t e v ra x a e s y e iix ddaanis s l'eî rc'a"m' éléon. La figure du cryffallMine uefvf emdifetn'ét-

toiijoins paicille aux animaux , chacun de leur efnece^ Excenpicres

eff tantôt pins , tantôt moins ronde dans les efncces

I mm"“ ’ ' “ l'eell f»« v e’ , 'm é.

clummuc „ernculmre v, ...i. ^ rendre fes mouvemens

i’oeil des oifeaux en particuf

e ™ & 1“ " " ^ ’ ' v r e ' <'e'"etique de rcell de, cloue

y ’ • S“ “ - Obferla.ion, fur l'oeil de

qudjues O ifeaux,XVII. 34;. 4. fur celui du hibou. VIII. aoo. 4 .

OEil p o s t ich e , ( Ou, ) üliréreme, obferva.iou, fur ce fii-

je t .X l 390 4 . Lejrîc.-dcirous OEil A r t if ic ie l .

n n h d ié .'" l" " 1“ ’ organe. Lmunération des différentes

le. f a S rW P "™ ,<1-= l’oeil-Elles font trai.ées dan,

leurs articles particuliers. XI. 391. a.

I l“» " ' ’ “ lu»'IMgnées par les noms fui.ans: oegilops;

r u V ' " " ’ l’ylup»- 440. b. Ulccre du globe de l'oeil. 637.

m Chaffie. m . 130 4 . Tubercule dans l'angle interne de l'oeil.

V 605. 4 . Sortie de 1 m l hors de fon orbite. VI. jyo. a . 4 .

Uleere appelle foirette. VII. ao ,. 4 . Glaucome. 704.4. Gmitu

T f ' l v “ ' ^ 7 ' M T “ l>'» fur la cornée.

IV. 230.4. Mydriafe. X. 9.2 . Maladies des paupières

qm peuvent mterelfer l'oeil. X II. 206.4 . HydropInhalmie. V I ll.

3S2. 4 . Hypopion. 41 1.4. Excroiffance inembraneufe formée

lur la comonflive. XIII. 546. 4 . OEil crevé ou rompu. X IV.

231 U. Staphylome. X V . 493. a. Synchlfe. 746. 4. Maladies

de loeiltiu . nu.fent a 1 exercice de la vue. XVII . 370. a , 4 .

biirle s maladies de cct o rgane, voysr O ph th a l .mie L’application

des remedes aqueux fur l’oeil imaginée par Fabrice

d Aqnapendeme ; efpece de baffin d’ufiigepour laver les yeux.

11. 124. b. Collyres pour les maladies des yeux. III. 642. b.

Inffrument deffiné à tenir l’oei! ouvert. X V . 449.47. Moven de

tirer les corps etrangers nichés entre la membrane interne des

paupières & le globe de l’oeil. Ibid. b. Voyc^ Y eux

OEil ( Pharm. ) Recettes pour éclaircir Sc fortifier la vue.' Suppl. IV . I16. 4 2 ,

OE il cxiirpa,io„ d, I V ,l, ( Chir. ) On ne doit pas la ten-

ter dans 1 exoplithalmic qm vient de caufe interne, ni même

dans ce qiion appelle l’oeil iiors de la tète , à l’occafion de

coups reçus fur l’orbite, à moins que la néceffité de l’extirpation

ne foit expreffémenr marquée. Différentes obferv.aiions

lur ce fujet. XI. 391. b. De la cure du cancer de l'oeil. Hif-

toire Sc defeription des divers moyens mis en ufiigc en dif-

ferens cas pour l’extirpation de l’oeil. Auteurs qui ont traité de

cette operation. Ibid. 392. a , b.

(E\h {P/itlofoph. occuli.) Fafeinations caufées par les émanations

de loeil. IX, 944, a , b, Scc.

(Eli artificiel. Différentes nianiere.s dont les yeux artificiels

peuvent etre faits. Ils doivent être différemment configurés ,

luivant les cas ou leur application eff néceffairc. De l’u/aee de

ces chofes-là. XI. 393. é. Diverfités dans leur conftruélion Dos

moyens de les attacher dans la place qui leur convient. Ibid

394. 42.

OEil artificiel, {A niiq.) Ouvriers qui faifoient des yeux

artificiels pour les ffaïues des dieux. IX, 743. a.

OE il Jîmplc, {Chir.) Bandage. XL 394. a. Voyer Mono-

OEil double, ( Chir.) Bandage contentifpour les deux yeux '

Delcription de ce bandage. Maniéré de l’appliquer. XL 204. a.

OEil des mfcHes, ( Z/t/ù «.2f.) Diverfité dans la couleur des

yeux des infeffes. La plupart perdent peu-à-peu après la mort

le brillant de leurs couleurs. X I. 394. ,7. Différentes maniérés

dont les yeux des mfeéles font placés. Le nombre des yeux

n eff pas égal chez tous. Dureté de la cornée. Découvertes

microfcopiques fur les yeux de plufieurs iiifcffes, & fur leur

nombre prodigieux. Ibid. b. Moyen dont s’eff fervi M. Leii-

wenhoeck pour voir quelques objets an travers des yeux d’une

mouche-dragon. Les yeux des infeéces doivent groffir confi-

clérablement les objets. Traité italien fur cette partie deriiif-

toire naturelle. Autre ouvrage à confulter. Ibid. 393, a.

(EU des infeUes. VIII, 781. b. Des papillons. XL 873, a. Les

yeux des infeéles n’ont point de cryffallin. Suppl. IL 634. a.

OEil , ( C'itiq facr. ) Differentes acceptions de ce mot dans

l’écriture.XL 393. a.

OE il artificiel, {Opiiq.) Defeription & ufage de cette machine

d’optique. Xf. 393. b.

OE il , ( Botiin. & Jardin. ) Différence entre ail Sc bounTeon'

OE'I rond. OEil plîir. XL 393. é. °

OEiLde baufi,{Bor.) Caraélercs de ce genre de plante. X I.

) ÿ b .

OE il , {Conchyl.) XL 393. b.

OEiL de bouc, {Conchyl.) Nom donne à une efpece de pa-

MiMmm

3 9 5

l-\