D utertre beschrieb in der Histoire des Antilles einen Requiem,

der nach der Beschreibung und Abbildung ein Carcharias

war. Er sagt von ihm, dass er Junge bei sich batte, die durch

einen Strang an eine grosse Haut befestigt waren, und Cuvier

giebt in seinem Fischwerke T .I.p . 341. ganz kurz an, dass bei den

Carcharias der Dottersack so fest wie eine Placenta am Uterus

anhängt. Toutefois le oiteïlus fort réduit des fétus des requins prêts

à naître, m a paru adhérer à la matrice presque aussi fixément qu’un

placenta. Der Dottergang dieser Fötus War zugleich mit Zotten

besetzt. Weder Stenonis, noch D utertre, noch Cuvier haben

der alten physiologischen Urkunde gedacht.

Der von Cuvier beobachtete Fisch war ein Thier aus der

Gattung der Carcharias, aber kein Carcharias mit Sägezähnen

(Prionodon M. èt H.); denn bei Riesen ist der Dottergang des

Fötus ohne Zotten und ganz glatt. Dièse Zottenbildung ist dagegen

der Untergattung Scoliodon M. et H. eigen. Aber auch

die Carcharias mit Sägezähnen und ohne Zotten des Dotterganges

haben nach meinen Reobachtungén die von Aristoteles entdeckte

Verbindung mit dem Uterus durch eine Placenta, gleich wie die

ebenfalls von mir beobachteten Scoliodon.

Der Galeus laevis des Stenonis gehört gar nicht zu den

Carcharias. Er hatte eine spiralförmige Darmklappej wie StEnonis

erwähnt und abbildet. Alle Carcharias aber haben eine gerade

gerollte Darmklappe. Neue Nachforschungen haben däs Resultat

gehabt, dass zwei Arten der Gattung Mustelus mit Rochenzähnen

physiologisch dadurch Sehr abweichen, dass der Fötus der einen,

wie bei den Carcharias, durch den Dottersack fest am Uterus

hängt, während die andere einen ganz freien Dottersäck hat.

Die erstere, Mustelus laevis (im Sinn des Aristoteles),

unterscheidet sich von der andern durch die Schmalheit der

Brustflossen, die Form der Zähne, die Stellung der ersten Rük-

kenflossë hinter den Brustflossen und einen durch den hintern

Rand der Schwanzspitze gehenden schwarzen Fleck.

Von der zweiten Art, Mustelus v u lg a ris, giebt es eine

weissgefleckte Varietät und eine ungeflèckte, Welche sich von Mustelus

laevis in der Farbe nicht unterscheidet. Siehe Aen Monatsbericht

d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 6. Aug. 1840.

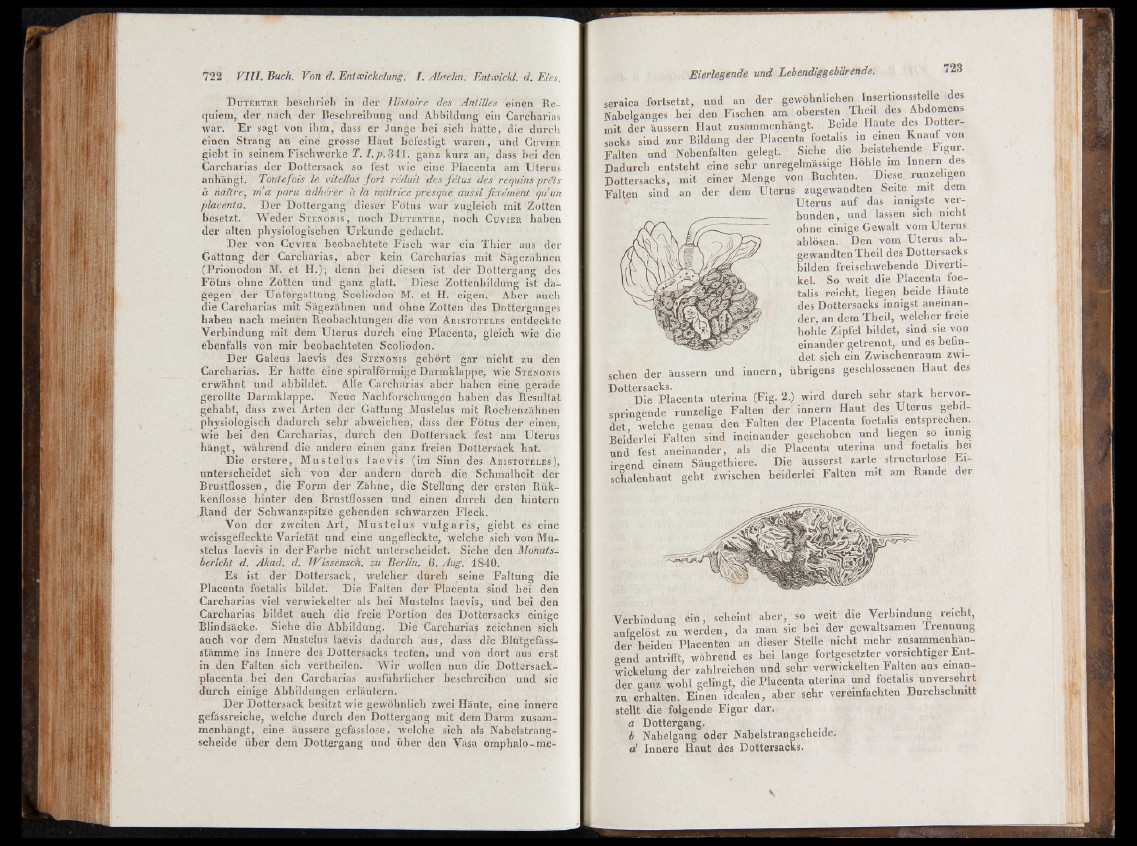

Es ist der Dottersack, welcher durch seine Faltung die

Placenta foetalis bildet. Die Falten der Placenta sind bei den

Carcharias viel verwickelter als bei Mustelus laevis, und bei den

Carcharias bildet auch die freie Portion des Dottersacks einige

Blindsäcke. Siehe die Abbildung. Die Carcharias zeichnen sich

auch vor dem Mustelus laevis dadurch aus, dass die Blütgefäss-

stämme ins Innere des Dottersacks treten, und von dort aus erst

in den Falten sich vertheilen. Wir wollen nun die Dottarsack-

placenta bei den Carcharias ausführlicher beschreiben und sie

durch einige Abbildungen erläutern.

Der Dottersack besitzt wie gewöhnlich zwei Häute, eine innere

gefässreiche, welche durch den Dottergang mit dem Darm zusammenhängt,

eine äussere gefässlose, Welche sich als Nabelstrangscheide

über dem Dottergang und über den Vasa omphalo-meseraica

fortsetzt, und an der gewöhnlichen Insertionssteile des

Nabelganges bei den Fischen am obersten Theil des Abdomens

mit der äussern Haut zusammenhängt. Beide Haute des Dottersacks

sind zur Bildung der Placenta foetalis in einen Knauf von

Falten und Nebenfalten gelegt. Siehe die beistehende Figur.

Dadurch entsteht eine sehr unregelmässige Hohle im Innern d s

Dottersacks, mit einer Menge von Buchten. Diese., runzeligen

Falten sind an der dem Uterus zugewandten Seite mit dem

Uterus auf das innigste verbunden,

und lassen sich nicht

ohne einige Gewalt vom Uterus

ablösen. Den vom Uterus abgewandten

Theil des Dottersacks

bilden freischwebende Divertikel.

So weit die Placenta foetalis

reicht, liegen beide Häute

des Dottersacks innigst aneinander,

an dem Theil, welcher freie

hohle Zipfel bildet, sind sie von

einander getrennt, und es befindet

sich ein Zwischenraum zwischen

der äussern und innern, übrigens geschlossenen Haut des

Dottersacks. . , j , . . , ,

Die Placenta uterina (Fig. 2.) wird durch sehr stark hervoi-

springende runzelige Falten der innern Haut des Uterus gebildet

welche genau den Falten der Placenta foetalis entsprechen.

Beiderlei Falten sind ineinander geschoben und liegen so innig

und fest aneinander, als die Placenta uterina und foetalis bei

irgend einem Säugethiere. Die äusserst zarte structurlose Ei-

schalenhaut geht zwischen beiderlei Falten mit am Rande der

Verbindung ein, scheint aber, so weit die Verbindung reicht,

aufgelöst zu werden, da man sie bei der gewaltsamen Trennung

der beiden Placenten an dieser Stelle nicht mehr zusammenhängend

antrilft, während es bei lange fortgesetzter vorsichtiger Entwickelung

der zahlreichen und sehr verwickelten Falten aus einander

ganz wohl gelingt, die Placenta uterina und foetalis unversehrt

zu erhalten. Einen idealen, aber sehr vereinfachten Durchschnitt

stellt die folgende Figur dar.

a Dottergang.

b Nabelgang oder Naheistrangscheide.

a! Innere Haut des Dottersacks.