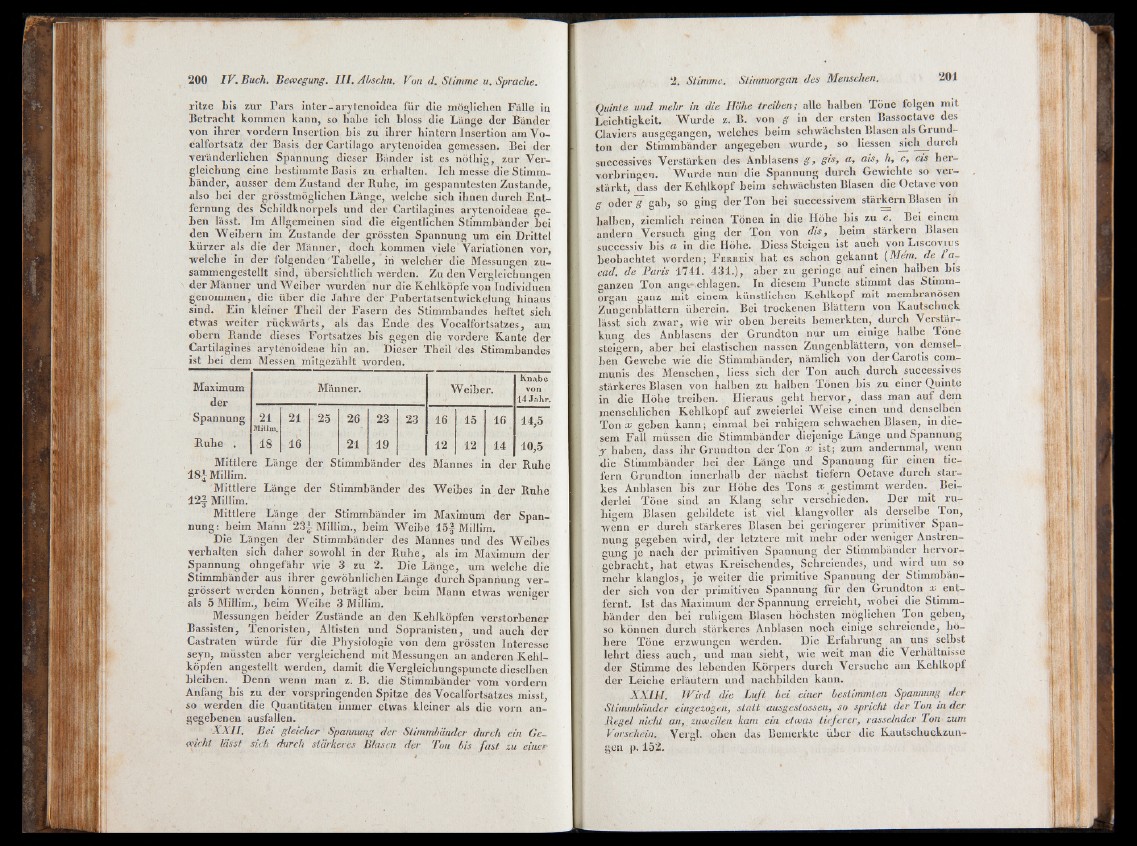

ritze bis zur Pars inter-arytenoidea für die möglichen Fälle in

Betracht kommen kann, so habe ich bloss die Länge der Bänder

von ihrer vordem Insertion bis zu ihrer hintern Insertion am Vo-

calfortsatz der Basis, der Cartilago arytenoidea gemessen. Bei der

veränderlichen Spannung dieser Bänder ist es nöthig, zur Vergleichung

eine bestimmte Basis zu erhalten. Ich messe die Stimmbänder,

ausser dem Zustand der Ruhe, im gespanntesten Zustande,

also bei der grösstmöglichen Länge, welche sich ihnen durch Entfernung

des Schildknorpels und der Cartilagines arytenoideae geben

lässt. Im Allgemeinen sind die eigentlichen Stimmbänder bei

den Weibern im Zustande der grössten Spannung um ein Drittel

kürzer als die der Männer, doch kommen viele Variationen vor,

welche in der folgenden'Tabelle, in welcher die Messungen zusammengestellt

sind, übersichtlich werden. Zu den Vergleichungen

der Männer und Weiher wurden nur die Kehlköpfe von Individuen

genommen, die über die Jahre der Pubertätsentwickelung hinaus

sind. Ein kleiner Theil der Fasern des Stimmhandes heftet sich

etwas weiter rückwärts, als das Ende des Vocalfortsatzes, am

obern Rande dieses Fortsatzes bis gegen die vordere Kante der

Cartilagines arytenoideae hin an. Dieser Theil des Stimmbandes

ist bei dem Messen mitgezählt worden.

Maximum

der

Spannung

. Männer. Weiber.

Knabe

von

14 Jahr.

21

Millm.

21 25 26 23 23 16 15 16 14,5

Ruhe ; 18 16 21 19 12 12 14 10,5

Mittlere Länge der Stimmbänder des Mannes in der Ruhe

18L Millim.

Mittlere Länge der Stimmbänder des Weibes in der Ruhe

12-j Millim.

Mittlere Länge der Stimmbänder im Maximum der Spannung:

beim Mann 23A Millim., beim Weihe 15f Millim.

Die Längen der Stimmbänder des Mannes und des Weihes

verhalten sich daher sowohl in der Ruhe, als im Maximum der

Spannung ohngefähr wie 3 zu 2. Die Länge, um welche die

Stimmbänder aus ihrer gewöhnlichen Länge durch Spanüung ver-

grössert werden können, beträgt aber beim Mann etwas weniger

als 5 Millim., beim Weibe 3 Millim.

Messungen beider Zustände an den Kehlköpfen verstorbener

Bassisten, Tenoristen, Altisten und Sopranisten, und auch der

Castraten würde für die Physiologie von dem grössten Interesse

seyn, müssten aber vergleichend mit Messungen an anderen Kehlköpfen

angestellt werden, damit die Vergleichungspuncte dieselben

bleiben. Denn wenn man z. B. die Stimmbänder vom vordem

Anfang bis zu der vorspringenden Spitze des Vocalfortsatzes misst,

so werden die Quantitäten immer etwas kleiner als die vorn angegebenen

ausfallen.

XXII. Bei gleicher Spannung der Stimmbänder durch ein Gewicht

lässt sich durch stärkeres Blasen der Ton bis fast zu einer

Quinte und mehr in die Höhe treiben; alle halben Töne folgen mit

Leichtigkeit. Wurde z. B. von g in der ersten Bassoctave des

Claviers ausgegangen, welches beim schwächsten Blasen als Grund-

ton der Stimmbänder angegeben wurde, so Hessen sich durch

successives Verstärken des Anblasens g , gis, a, ais, h, c, cis hervorbringen.

Wurde nun die Spannung durch Gewichte so verstärkt,

dass der Kehlkopf beim schwächsten Blasen die Octave von

g oder g7 gab, so ging der Ton bei successivem stärkern Blasen in

halben, ziemlich reinen Tönen in die Höhe bis zu e. Bei einem

andern Versuch ging der T°n von d i s , beim stärkern Blasen

successiv bis a in die Höhe. Diess Steigen ist auch von Liscovius

beobachtet worden; F e rhein hat es schon gekannt (M em . d e l a -

ca d . d e P a r is 1741. 431.), aber zu geringe auf einen halben bis

ganzen Ton angtr.chlagen. In diesem Puncte stimmt das Stimmorgan

ganz mit einem künstlichen Kehlkopf mit membranösen

Zungenblättern überein. Bei trockenen Blättern von Kautschuck

lässt sich zwar, wie wir oben bereits bemerkten, durch Verstärkung

des Anblasens der Grundton nur um einige halbe Töne

steigern, aber bei elastischen nassen Zungenblättern, von demselben

Gewebe wie die Stimmbänder, nämlich von der Carotis communis

des Menschen, liess sich der Ton auch durch successives

stärkeres Blasen von halben zu halben Tönen bis zu einer Quinte

in die Höhe treiben. Hieraus geht hervor, dass man auf dem

menschlichen Kehlkopf auf zweierlei Weise einen und denselben

Ton x geben kann; einmal hei ruhigem schwachen Blasen, in diesem

Fall müssen die Stimmbänder diejenige Länge und Spannung

y haben, dass ihr Grundton der Ton x ist; zum andernmal, wenn

die Stimmbänder hei der Länge und Spannung für einen tie-

fern Grundton innerhalb der nächst tiefem Octave durch starkes

Anblasen bis zur Höhe des Tons x gestimmt werden. Beiderlei

Töne sind an Klang sehr verschieden. Der mit ruhigem

Blasen gebildete ist viel klangvoller als derselbe Ton,

wenn er durch stärkeres Blasen hei geringerer primitiver Spannung

gegeben wird, der letztere mit mehr oder weniger Anstrengung

je nach der primitiven Spannung der Stimmbänder hervorgebracht,

hat etwas Kreischendes, Schreiendes, und wird um so

mehr klanglos, je weiter die primitive Spannung der Stimmbänder

sich von der primitiven Spannung für den Grundton entfernt.

Ist das Maximum der Spannung erreicht, wobei die Stimmbänder

den bei ruhigem Blasen höchsten möglichen Ton geben,

so können durch stärkeres Anblasen noch einige schreiende, höhere

Töne erzwungen werden. Die Erfahrung an uns selbst

lehrt diess auch, und man sieht, wie weit man die Verhältnisse^

der Stimme des lebenden Körpers durch Versuche am Kehlkopf

der Leiche erläutern und nachbilden kann.

XXIII. Wird die Luft bei einer bestimmten Spannung der

Stimmbänder eingezogen, statt ausgestossen, so spricht der Ton in der

Regel nicht an, zuweilen kam ein etwas tieferer, rasselnder Ton zum

Vorschein. Vergl. oben das Bemerkte über die Kautscheckzungen

p. 152.