schwingt wieder longitudinal. Dieses ergiebt sich, wie S avabt

zeigte, aus der Richtung in welcher der Staub abgeworfen wird.

Die Richtung der Schwingungen ist in der Figur durch Pfeile

angezeigt. Vergleicht man mit diesem Figur, die vorhergehende

Figur von den Gehörknöchelchen, so lässt sich die Aebnlichkeit

nicht verkennen. In der Figur von S avabt kann man die Saite

a mit dem Trommelfell vergleichen. Die am Steg befestigte Platte

b gleicht dem Stiel des Hammers, der als Spanner des Trommelfells

seihst auch Steg desselben ist. Die’ Platte c entspricht dem

Kopf des Hammers, die Platte- d dem langen Fortsatz des Ambo-

ses, die Platte e dem Steigbügel.

b. S p a n n u n g d e s T r o m m e l f e l l s ,

EV. Eine kleine, stark gespannte Membran leitet den Schall schwächer,

als im schlaffen Zustande.

Die Frage, ob das Trommelfell besser im schlaffen, oder im

gespannten Zustande den Schall leite, lässt sich auf Membranen

überhaupt ausdehnen. Hier muss man sogleich zwischen

Mitklingen, Resonanz und Stärke der Schallleitung’unterscheiden.

Was zuerst das Mitklingen betrifft, So ist ein durch

Spannung elastischer Körper dazu fähig, wenn er gespannt ist,

im schlaffen Zustande ist er dazu nicht fähig. , Eine gespannte

Saite ist des Mitklingens in ihrem eigenen Ton unter gewissen

Umständen, und im Allgemeinen der Resonanz fähig. Ein 'gespanntes

Fell einer Trommel verstärkt den Ton einer frei darüber

gehaltenen Stimmgabel viel -mehr, als wenn die Gabel über eine

ganz schlaffe Membran gehalten wird. Soll aber ein Körper in seinem

eigenen Grundton mitklingen, so muss er so gestimmt seyn, dass

sein Grundton entweder unison ist mit dem primitiven Ton, oder

sein Grundton muss wenigstens'in einem einfachen Verhältniss

zum primitiven Ton stehen. Sonst wird er bloss. resoniren, aber

nicht in seinem eigenen Ton mitklingen.

Auch die Stärke der Resonanz hängt ceteris paribus von der

Stimmung eines Körpers, und ihrem Verhältniss zum primitiven

Ton ab. Hält man eine Stimmgabel über die Oeffnung verschieden

langer Pappröhren, so ist die Resonanz der Luftsäule um so

geringer, je mehr der Gruhdton der Luftsäule von dem Ton der

Gabel abweichen würde, die Resonanz ist also bei einer gewissen

Länge der Röhre am stärksten. Ist die Länge der Luftsäule so

gross, dass der Grundton der Luftsäule dem primitiven Ton gleich

ist, so tritt Mitklingen ein, auch wird die Resonanz nach W heatstone

stark seyn, wenn die Länge der Luftsäule ein Multiplum ist derjenigen

Länge der Luftsäule, welche einen unisonen Grundton mit der Stimmgabel

bat. Denn dann können sich in dem schallleitenden Körper

Schwingungsknoten bilden. Ein Glasgefäss kann man durch

Eingiessen, von Wasser so stimmen, dass es den Ton der Stimmgabel

stark oder schwach resonirt. Diess angewandt auf die Saiten

und Felle, so ist zwar eine ganz schlaffe Saite, und eine ganz

schlaffe Membran zur Resonanz ungeschickt, oder ungeschickter

als eine gespannte, . aber mit der Stärke der Spannung wird die

Resonanz nicht im geraden, Verhältniss zunehmen können. Sie

wird vielmehr bei gleich bleibender Masse des gespannten Körpers

dann am stärksten seyn, wenn <ler Grundton des gespannten

Körpers unison ist mit dem primitiven Tön.

Bei so kleinen Membranen, wie die Membrana tympani würde

die specielle Anwendung nicht gut ausführbar seyn. Viel wichtiger

wird hier die Frage, ob die Stärke der Mittheilung von der

Luft an das. Trommelfell mit der Spannnng des Trommelfells zu

oder abnimmt.

S avabt war der Erste und bis jetzt der Einzige, der sich auf

dem Wege der' Erfahrung mit der Beantwortung dieser Frage

beschäftigt hat. . Er beobachtete, dass das trockene Trommelfell

bei Annäherung eines stark tönenden Körpers aufgestreuten Sand

stärker abwarf, wenn es schlaff, als wenn es gespannt war, und

schloss daraus, dass, das Hören durch stärkere Spannung des

Trommelfells gedämpft werde. Ann. d. rhim. et phys. 26. S avabt

beobachtete denselben Erfolg, r wenn er eine Membran durch einen

aufgesetztjn Hebel stärker spannte'. Wenn ich ganz dünnes

Papier auf einen Bechér spannte, sah ich denselben Erfolg, den

Savabt beobachtete. Indessen lässt Sich aus dem starken Abwerfen

des1 Sandes nicht sicher auf die Intensität der Stösse schlies-

sen. Muncke (GehleAs physi.e. Wörterb. 4. 2. p. 1210. 8. p. 501.)

bemerkt, dass das Hüpfen des Sandes ohne' von der Intensität der

Bebungen herzurühren, , auch bloss von weiterer Ausdehnung,

Amplitudo der Bebungen entstehen könne und dass der die Spannung

bewirkende Hebel einen Knoten in der Membran bilde, der die

Breite der schwingenden Theile verkürze. Auch von F echneb

wurde die Richtigkeit der Schlussfolge von S avabt in Zweifel

gezogen. Unter diesen Umständen schien es mir von grossem

Interesse directe Versuche über die Schallleitung kleiner Membranen

im schlaffen und gespannten Zustande mit Benutzung

des eigenen Gehörs als Messers der Stärke der Schaliloturig anzustellen.

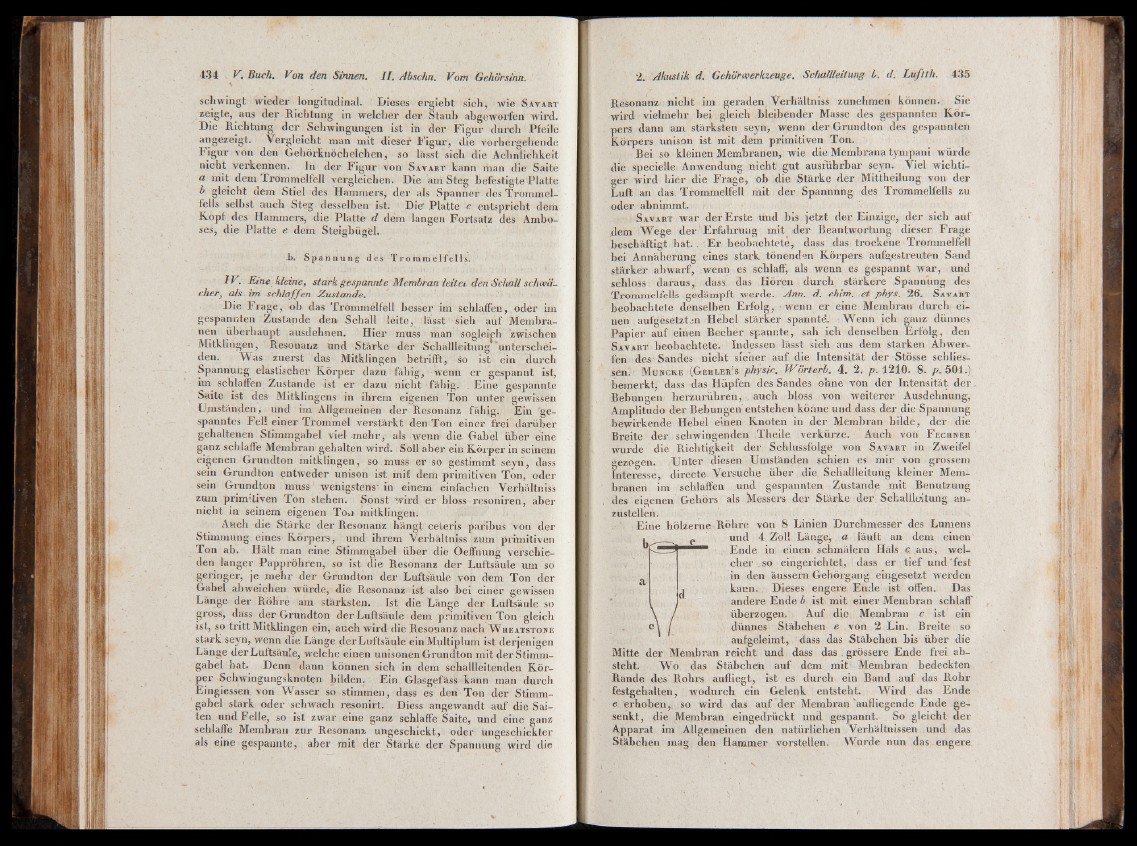

Eine hölzerne Röhre von 8 Linien Durchmesser des Lumens

und 4 Zoll Länge, « läuft an dem einen'

* ■ . Ende in einen schmälern Hals c. aus, welcher

so eingerichtet, dass er tief und'fest

in den äüssern Gehörgang eingesetzt werden

kann.. Dieses engere Ende ist offen. Das

andere Ende b ist mit einer Membran schlaff

\ / überzogen. Auf die Membran c ist ein

c\ / dünnes Stäbchen e von 2 Lin. Breite so

aufgeleimt, dass das Stäbchen bis über die

Mitte der Membran reicht und dass das . grössere Ende frei absteht.

Wo das Stäbchen auf dem mit Membran bedeckten

Rande des Rohrs aufliegt, ist es durch ein Band auf das Rohr

festgehalten, wodurch ein Gelenk entsteht. Wird. das Ende

e erhoben, so wird das auf der Membran'aufliegende Ende gesenkt,

die Membran eingedrückt und gespannt. So gleicht der

Apparat im Allgemeinen den natürlichen Verhältnissen und das

Stäbchen mag den Hammer vorstellen. Wurde nun das engere