und schon früher Caldani, Chesei/den beobachtet. Andere leugneten

die Leitung durch das runde Fenster, weil nach zahlreichen

Erfahrungen auf Zerstörung und Verlust der Gehörknöchelchen

das Gehör verloren gehe. Siehe Haller Eiern. Phjr-

siol. V, 285. Vergb Lingke a. a. O. 465. Ein 'ausschliessliches

Anerkennen einer Art der Leitung würde unstatthaft seyn, denn jeder

leitungsfähige Theil thut, was er nach physikalischen Gesetzen

muss. Es kann sich daher nur um den quantitativen Unterschied

handeln. Eine kritische Übersicht der Meinungen und Gründe

gab Muncke in Kastner’s Archiv f . d. ges. Naturlehre. 7. 1. Derselbe

entscheidet sich zugleich für die stärkere Leitung durch die

Gehörknöchelchen. , ’ . .

Mungke sagt: man denke sich, dass Jemand zwei gleich stark

schlagende Taschenuhren in gleicher Entfernung vom Ohre, die

eine durch einen knöchernen Stab damit verbunden, die andere

in freier Luft schwebend halten wollte. Offenbar würde er die

eine vollkommen, die andere gar nicht hören. Man dürfe nur

den bekannten Versuch berücksichtigen, mit welcher Starke man

die Töne eines, an einem Faden hängenden und durch diesen

mit dem Ohre verbundenen Löffels hört, welches durch die -Luft

.geleitet, gar nicht wahrgenommen wird. Dieser Fäll, welcher

die stärkere Leitung durch die Gehörknöchelchen beweisen soll, hat

aber keine vollkommene Aehnlichkeit mit dem, was bei der Fortpflanzung

des Schalls durch die Trommelhöhle geschieht. Primäre

Schallwellen fester Körper gehen allerdings mit der grössten

Stärke unmittelbar auf einen festen Stäb,'der das feste Ohr berührt

und so an dieses über, sehr schwach werden sie geleitet,

wenn die Luft der Leiter primärer Schallwellen fester Körper ist.

Nur ein primär in der Lüft' erzeugter Schall pflanzt sich viel

stärker in der Luft, als aus der Luft auf einén festen Stab fort.

Bei unserer Frage handelt es sich darum, ob Schallwellen, die in

der Luft entstanden oder ihr mitgetheilt sind, und durch die Luft

auf das Trommelfell gelangen, leichter von dem Trommelfell auf

die Gehörknöchelchen oder auf dié. Luft der Trommel, und leichter

von den Gehörknöchelchen auf das Labyrinthwasser, oder von

• der Luft der Trommel durch die Membrana tympani secundaria

auf das Labyrinthwasser geleitet werden. __v y

Diese Frage' kann auch so ausgedrückt;werden. Welche

Leitung vermindert die Excursion dér schwingenden Tbeile am

wenigsten, die Leitung von der Luft • auf eine gespannte Membran,

von dieser auf einen begrenzten beweglichen festen Körper, vpn

diesem auf Wasser, oder die Leitung von der Luft auf eine gespannte

Membran, von dieser auf Luft, von dieser auf gespannte

Membran, von dieser auf Wasser? Die Versuche, die ich darüber

angestellt habe, beweisen sehr bestimmt als Thatsache:

V. Schwingungen, welche von der Luft auf eine gespannte Membran,

oon dieser auf frei bewegliche, begrenzte, feste Theile, von diesen

a u f Wasser verpflanzt werden, theilen 'sich sehr viel stärker dem

Wasser mit, als Schwingungen, welche von der Luft auf dieselbe

gespannte Membran, von dieser auf, Luft, von dieser auf eine Membran

und von dieser- auf Wasser verpflanzt werden; oder auf die

Trommelhöhle angewandt, dieselben Luftwellen wirken viel intensiver

vom Trommelfell durch die Gehörknöchelchen und das ovale Fenster,

als durch die Luft der Trommelhöhle und die Membran des runden

Fensters, auf das Labyrinthwasser.

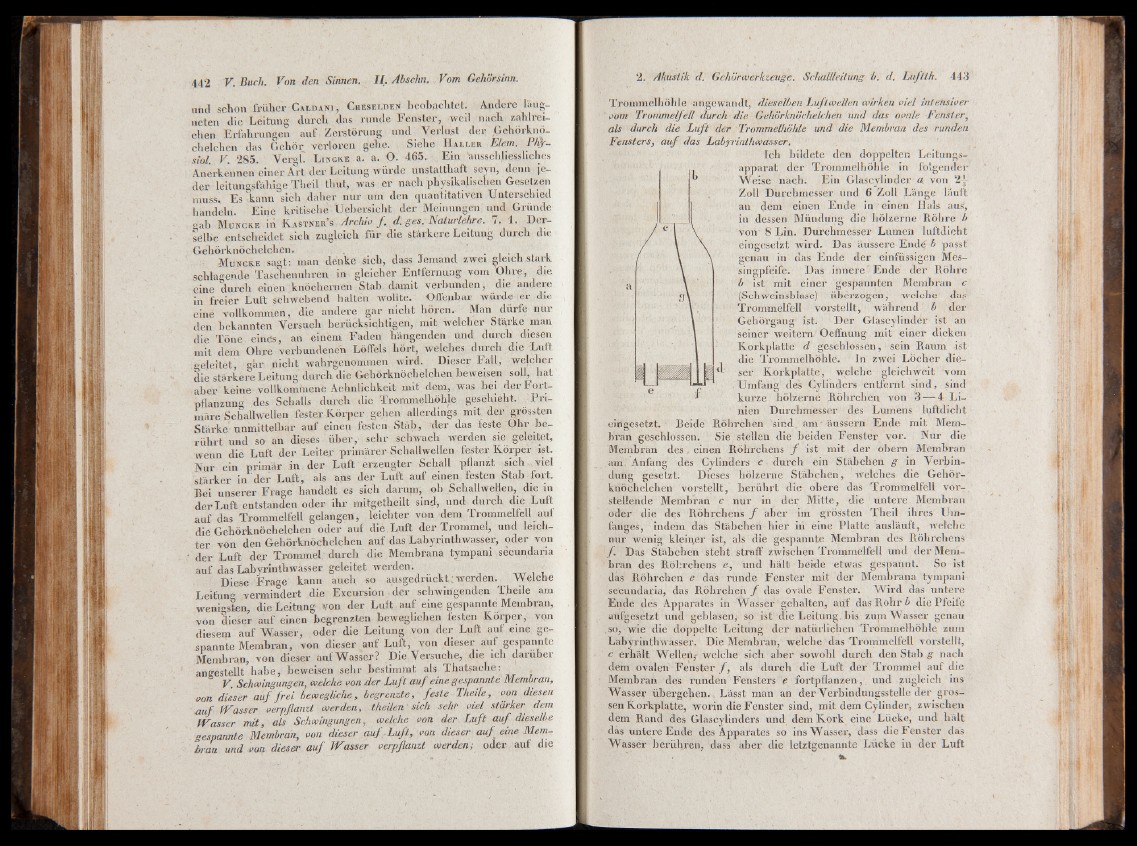

Ich bildete den doppelten Leitungsapparat

der Trommelhöhle in folgender

Weise nach. Ein Glascylinder a von 2-J-

Zoll Durchmesser und 6 Zoll Länge läuft

an dem einen Ende in einen Hals aus,

in dessen Mündung die hölzerne Röhre b

von 8 Lin. Durchmesser Lumen luftdicht

eingesetzt wird. Das äussere Ende b passt

genau in das Ende der einfüssigen Messingpfeife.

Das innere'Ende der Röhre

b ist mit einer gespannten Membran c

(Schweinsblase) überzogen, welche das

Trommelfell vorstellt, während b der

Gehörgang ist. Der Glascylinder ist an

seiner weitern1 Oeffnung inif einer dicken

Korkplatte d geschlossen, ■ sein Raum ist

die Trommelhöhle. In zwei Löcher dieser

Korkplatte, welche gleichweit vom

„ i Umfang des Gylinders entfernt smd, sind

® kurze hölzerné Röhrchen von 3 — 4 Linien

Durchmesser des Lumens luftdicht

eirigesetzt. Beide Röhrchen sind am äussern Ende mit Membran

geschlossen. Sie stellen die beiden Fenster vor. Nur die

Membran des , einen Röhrchens ƒ ist mit der obern Membran

am, Anfang des Cylinders c durch ein Stäbchen g in Verbindung

gesetzt. Dieses hölzerne Stäbchen, welches die Gehörknöchelchen

vorstellt, berührt die obere das Trommelfell vor-,

stellende Membran c nur in der Mitte, die untere Membran

oder die des Röhrchens ƒ aber im grössten Theil ihres Umfanges,

indem das .Stäbchen hier in eine Platte ausläuft, welche

nur wenig kleiner ist, als die gespannte Membran des Röhrchens

ƒ. D as Stäbchen steht straff zwischen Trommelfell und der Membran

des Röhrchens e, und hält beide etwas gespannt. So ist

das Röhrchen e das runde Fenster mit der Membrana tympani

secundaria, das Röhrchen ƒ das ovale Fenster, Wird das untere

Ende dés Apparates in WaSser'gehalten, auf das Rohr b die Pfeife

aufgesetzt und geblasen^ so ist die Leitung, bis zum Wasser genau

so, wie die doppelte Leitung der natürlichen Trommelhöhle zum

Labyrinthwasser. Die Metnbran, welche das Trommelfell vorstellt,

c erhält Wellen,« welche sich aber sowohl durch den Stab g nach

dem ovalen Fenster/, als durch die Luft der Trommel auf die

Membran des runden Fensters e fortpflanzen, und zugleich ins

Wässer übergehen. Lässt man an der Verbindungsstelle der grossen

Korkplatte, worin die Fenster sind, mit dem Cylinder, zwischen

dem Rand des Glascylinders und dem Kork eine Lücke, und hält

das untere Ende des Apparates so ins Wasser, dass die Fenster das

Wasser berühren, dass aber die letztgenannte Lücke in der Luft