verschiedene Instrumente ^inen verschiedenen Klang haben.

Daher dann die Stösse ihrer Töne durch Nebenschwingungen

sich auszeichnen werden.

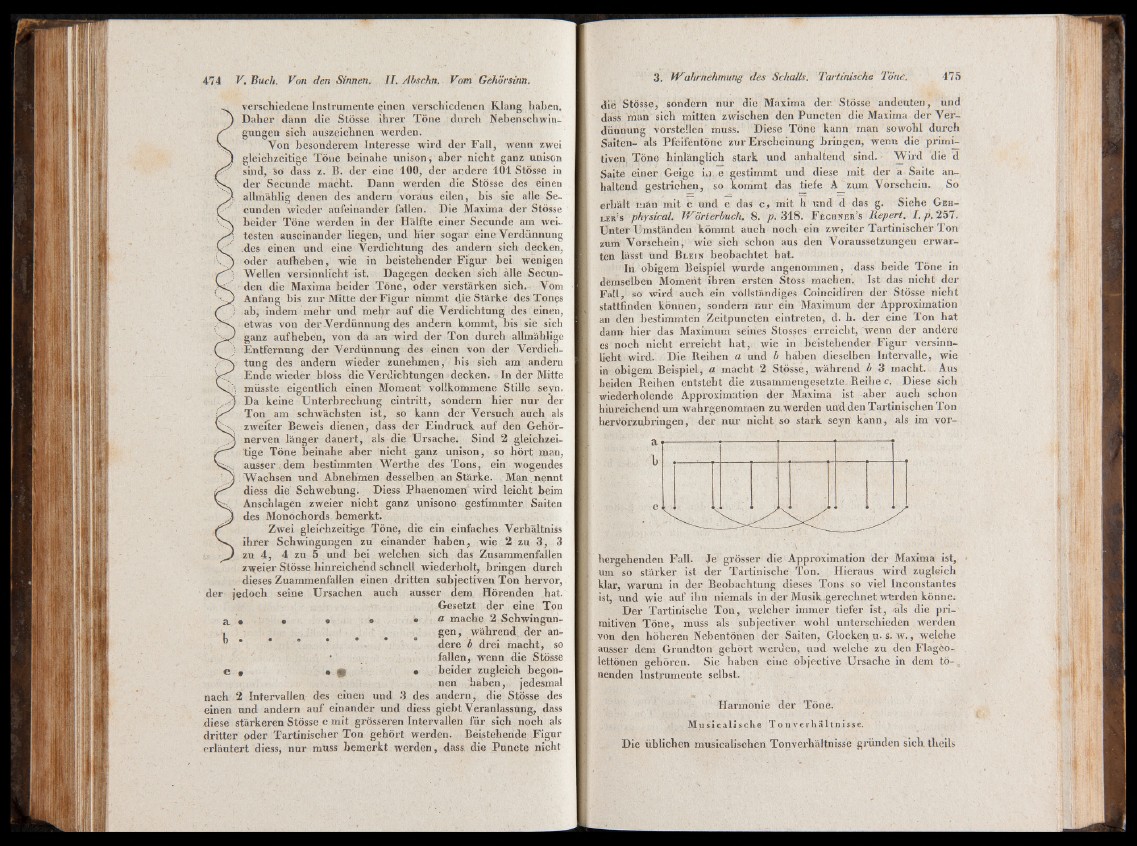

Von besonderem Interesse wird der Fall, wenn zwei

gleichzeitige Töne beinahe unisony aber nicht ganz unison

sind, So dass z. B. der eine 100, der andere 101 StÖsse in

der Secunde macht. Dann werden die Stösse des einen

allmählig denen des andern voraus eilen, bis sie alle Seconden

wieder aufeinander fallen. Die Maxima der Stösse

beider Töne werden, in der Hälfte einer Secunde am weitesten

auseinander liegen, und hier sogar eine Verdünnung

-des einen und eine Verdichtung des andern sich decken,

oder aufheben, wie in beistehender Figur bei wenigen

Wellen versinnlicht ist. Dagegen decken sich alle Secun-

■ den die Maxima beider Töne, oder verstärken sich. Vom

Anfang bis zur Mitte der Figur nimmt die Stärke des Tones

ab, indem mehr und mehr auf die Verdichtung des einen,

etwas von der Verdünnung des andern kommt, bis sie sich

ganz aufheben, von da an wird der Ton durch allmählige

Entfernung der Verdünnung des einen von der Verdichtung

des andern wieder zunehmen, bis sich: am' andern

Ende wieder bloss die Verdichtungen decken. - In dér Mitte

müsste eigentlich einen Moment vollkommene Stille seyn.

Da keine Unterbrechung cintritt, sondern hier nur der

Ton am schwächsten ist, so kann der Versuch auch als

zweiter Beweis dienen, dass der Eindruck auf den Gehörnerven

länger dauert, als die Ursache. Sind 2 gleichzeitige

Töne beinahe aber nicht ganz unison, so hört man,

ausser ..dem bestimmten Werthe des Tons, ein wogendes

Wachsen und Abnehmen desselben 'an Stärke. Man nennt

diess die Schwebung. Diess Phaenomen wird leicht beim

Anschlägen zweier nicht ganz unisono gestimmter Saiten

des Monochords bemerkt.

Zwei gleichzeitige Töne, die ein einfaches Verhältnis

ihrer Schwingungen zu einander haben, wie 2 zu 3, 3

zu 4, 4 zu 5 und bei welchen sich das Zusammenfallen

zweier Stösse hinreichend schnell wiederholt, bringen durch

dieses Zuammenfallen einen. dritten subjectiven Ton hervor,

der jedoch seine Ursachen auch ausser dem Hörenden hat.

Gesetzt der eine Ton

\ • • • • a mache 2 Schwingun-

1 gen, während, der an-

” * * * * i der e i drei macht, so

• fallen, wenn die Stösse

c • * m • beider zugleich begonnen

haben, jedesmal

nach 2 Intervallen des einen und 3 des andern, die Stösse des

einen und andern auf einander und diess.giebtVeranlassung, dass

diese stärkeren Stösse c mit grösseren Intervallen für sich noch als

dritter oder Tartinischer Ton gehört werden. Beistehende Figur

erläutert diess, nur muss bemerkt werden, dass die Puncte nicht

die Stösse, sondern nur die Maxima der, Stösse andeuten, und

dass man sich mitten zwischen den Puncten die Maxima der Verdünnung

vorstellen muss. Diese Töne kann man sowohl durch

Saiten- als Pfeifentöne zur Erscheinung bringenj wenn die primitiven,

Töne hinlänglich stark und anhaltend sind. - Wird die d

Saite einer Geige i.i.e gestimmt und diese mit der a Saite anhaltend

gestrichen, so kommt das tiefe A_zum Vorschein. So

erhält män mit c und e das C, mit h und d das g. Siehe Geh-

uer!s physical. Wörterbuch. 8. p. 318. F echner’s Repert. I. p. 257.

Unter Umständen kömmt auch noch ein zweiter Tartinischer Ton

zürii Vorschein, wie sich schon aus den Voraussetzungen erwarten

lässt und Blein beobachtet hat.

In obigem Beispiel Wurde angenommen, dass beide Töne in

demselben Moment ihren ersten Stoss machen. Ist das nicht der

Fall, so wird auch, ein vollständiges Coincidiren der Stösse nicht

stattfinden können, sondern nur ein Maximum der Approximation

an den bestimmten Zeitpuncten eintreten, d. h. der eine Ton hat

dann hier das Maximum seines Stosses erreicht, wenn der andere

es noch nicht erreicht hat, wie in beistehender Figur versinnlicht

wird. Die Beihen a und b haben dieselben Intervalle, wie

in obigem Beispiel, a macht 2 Stösse, während b 3 macht. Aus

beiden Reihen entsteht die zusammengesetzte- Reihe c. Diese sich

wiederholende Approximation der Maxima - ist aber auch schon

hinreichend um wahrgenommen zu werden und den Tartinischen Ton

herVorzubringen, der nur nicht so stark seyn kann, als im vorhergehenden

Fall. Je grösser die Approximation der Maxima ist,

um so stärker ist der Tartinische Ton. Hieraus wird zugleich

klar, warum in der Beobachtung dieses Tons so viel Inconstantes

ist, und wie auf ihn niemals in der Musik,gerechnet werden könne;

Der Tartinische Ton, welcher immer tiefer ist, -als die primitiven

Töne, muss als subjectiver wohl unterschieden werden

von den höheren Nebentönen der Saiten, Glocken u. S. w., welche

ausser dem Grundton gehört werden, und welche zu den Flagèo-

lettönen gehören. Sie haben eine objective Ursache in dem tö-,

nenden Instrumente selbst.

Harmonie der Töne.

M u s i c a l l s e h e T o n Verhäl t n i s s e .

Die üblichen musicalischèn Tonverhältnisse gründen sich, theils