t 7 6 B O U

ques phraf#s paftent en. proverbe. Heureux auffi

i;tns-doute celui qui fait époque Se amène lap e r -

/eclioft de Fart, C ’eft un honneur qui eft dû à la

'M’.tona f i g l i u o l i .

C ’eft -à Y-opéra b o u ffo n italien: que ;iïous devons la

pinpart des ré vol vufions arrivées dans notre nïuficfué.

II parut en France au ci)mmenc ement de ce fiée le1',

ne produifit giièrè que d<:s . q\lereîles fur -, la

prééminence des cleux.mufiques. Î1 y revint Vers-'

; Ôè en excttahr 1es mènV2S q1uçrelles , il fit

m icre au moins qiiielqi;les- finirs. Oiî iinakinà' d’aprer

des paroles fran çoifes à; cette miifique’ ratfante

, malgré l’opinion de Rcu Beau qui préfêndoit

qüe la ifiêl odis italienn e ne s^accommoderoir

jamais du' rit:hme franc ois. Le:s expériences

h^ureufes que l’on fit FôbîigèÉèn? dé convenir que

cette tentative pourrait réuffir dans le genre cô- !

mique ; & depuis j le fuccès d’Orphée j d’Iplugér ■

nie & d’Alcefte , lui prouva-que dans les deux'

genres il qvoit eu également tort!

. La Sêryante-MaîtreiTe, la Bohémienne, & quel- ;j

ques autres ouvrages traduits & parodiés , réufTi-

fent affez pour engager les auteurs françois à travailler

dans Je même ftyle. M. Dauvergne fit les

Tr'oqueurs, pi|ee dansl^quelle la mélodie Italienne,

a in fi que la forme des. morceaux , eft allez bien .

imitée ; mais on fenrit de bonne heure que ces !

fortes d’ouvrages exigent un dialogue où puiflent

briller tour à tour l’efprù, le naturel, la naïveté.

O r , toutes ces qualités & la monotonie du réei-

tafif vont mal enfemble. On retrancha donc le

récitatif *, 8ç malgré l’afiçmblage bizarre de la parole

% du chant fe faccédant fans celle , il faut

convenir que l’opéra comique y a beaucoup ga-,

gné, Cette difpar-te , a laquelle on s’eft bientôt

accoutumé , a çelTé d’être choquante ; & la fcène

plus piquante, plus vraie , plus fufcqptible de dé-

veloppemëns,, s’eft animée d’un intérêt dont l’au-

roit privée le récitatif. L ’italien Duni fit alors des

ppéra - comiques dans là forme aéfuelle , fur le

modèle , aq récitatif près , de. ceux de fon pays|

$ c fon exemple fut fiiiyi par les çompofiteurs nationaux.

Le degré de, perfeéKon qu’ils acquirent fit croire

que le .ftyle noble pouvoir fubir la même révolu-?

tion. M. Philidor la tenta en donnant fon Erne-

tinde.; mais elle ne fut bien confolidée que par les

ouvrages de M. G lu ck , & des maîtres italiens

qui vinrent à l’appui.

Lorfque les bouffons italiens furent appellés

à Paris , en 1779 , ils n’apportèrent âiièûfi'chan-

gément au ftyle- de notre mufiqueY'mais ils

fervirent au moins â en étendre, à bn affurer le

goût ; cependant a aucü'rié des trôîs époques ce

fpeéfacle n’a pu s’y foutenrr. Ce n-’eft que depuis l’en?

treprïfe de 178.9, époque à laquelle nous écrivons,

que lé fuccès de ce genre paroît tout-à-fait affuré ; en? •

çore ne croyons nous pas qu’il foit fufceptible d’un

çf^blùTfmçnt hxç §ç durable, Le frapçois, très oxéiçé

b o u

I dans l’art dramatique , poftede à cet égard un goût

très-délicàt, Il ns pourra jamais feplnire auxplaifan-

teries baffes, exagérées, aux bouffonneries abfur-

d.es des italiens. Les beautés- c-!e'-ia mufique , à laquelle

il eft: naturellement peivfenftble, ne font

pas fufnfantes pour les lui taire fiipporter. La différence

H es langues eft encore un grand obftarle.

On ne s’amufepas long-tetns de ce qu’on-n’en-

ténd pas , & l’état aftuel de notre mufique eft aflèz

avancé, ou du moins donne afiez d’efpérance ,

pour la préférer, à une mufique même beaucoup

mieux exécutée , dans un idiome étranger.-Le's par-

- tifnns deTopéra italien en. France font rrès-àrdens,

très-enthoufiaftes, mais: ils ne pas nombreux y &

peuri qu’un théâtre profpére , il ne fiiffirpas qu’on

le vante, il faut qu’on y abonde. Les chanteurs

-italiens font très-chers ^ ce n’eft: pas avec des

éloges qu’on peut efpèrer de:.des. payer. Nous

croyons toujours que là feule manière de féuflir

dans une entreprife l’emblable , eft.de la faire dans

unrlocal commode niais peu vafte , & qui puilTq

.être toujours rempli & de n’ayoir les bouffons que

trois ou quatre mois de l’année au plus. En ne; les

appellant ainft que pour une faifon, le goût des)

amateurs fera fatisfait jfans être rafTafié, La privai

tion qù’ils-en éprouveraient pendant quelque tërns

ne ferviroit qua leur en faire mieux fentir le mé-<

rite ; c’en feroit aflez pour former le talent;de-nos

chanteurs & de nos jeunes çompofiteurs § n leur

offrant de bons modèles ,& nous jouirions, dans

-eet efpace de tout ce que l’ Italie ,- pendant toute

l ’année, aurait produit d’excellent. (M, F ram e r y f)

Bouffon , fignifie encore le rôle comique d’une

oeuvre bouffonne e n Italie, r II y a ordinaire m sut

dans chaque hurletta un rôle d’homme & de femme

fé r ie u x , p a rte fe r le ; ce font les rôles, nobles t - un

premier bouffon & une- première bouffonne : primo

buffo&L p 'im a buffa ; les autres font des bouffons

du fécond ordre, Ce. premier bouffon eft , oui un

ténor, ou plus ordinairement uiie baffe. Le meilleur

-bouffon que l’on ait entendu en 1779 eft’ H ft§nQr

Caribaldi. C ’étoit un tendre. Nous en avons -deux

maintenant, en 1790, au théâtre de Mo n fieü r^q ffo v

peut regarder comme' le meilleurs de l’Italie. Ce

font deux baffes. L ’un , il fignor Rafanelli, a le. jeu

le plus comique, le plus v ra i, l’intelligence la | l#

parfaite qu’on ait peut-être jamais vue fur aucun

théâtre ; l’autre, il fignor Mandini, moins extraordinaire

comme aâqur, a de plus le mérite d’être

un chanteur excellent.

Quoique le rôle b o u ffo n , dans un opéra italien,

foit touiours ridicule & même grotefqite , cela

n’empêche pas qu’il ne foit marquis ou comte, &

prefque toujours l’amant préféré. En France c’eft

tout le contraire, un amant ridicule, loin d’in**

téreffer , n’exçite jamais que le mépris, ( M*

F ramer y . ) ■'

BOULE. Quelques mufieiens nomment boule

c e que Brofîârd appelle grouppe; ( M . de Çàjlilhon )

J Bou l e , f ƒ, Ou appelloit autrefois ainfi un

jrouppe

B O U

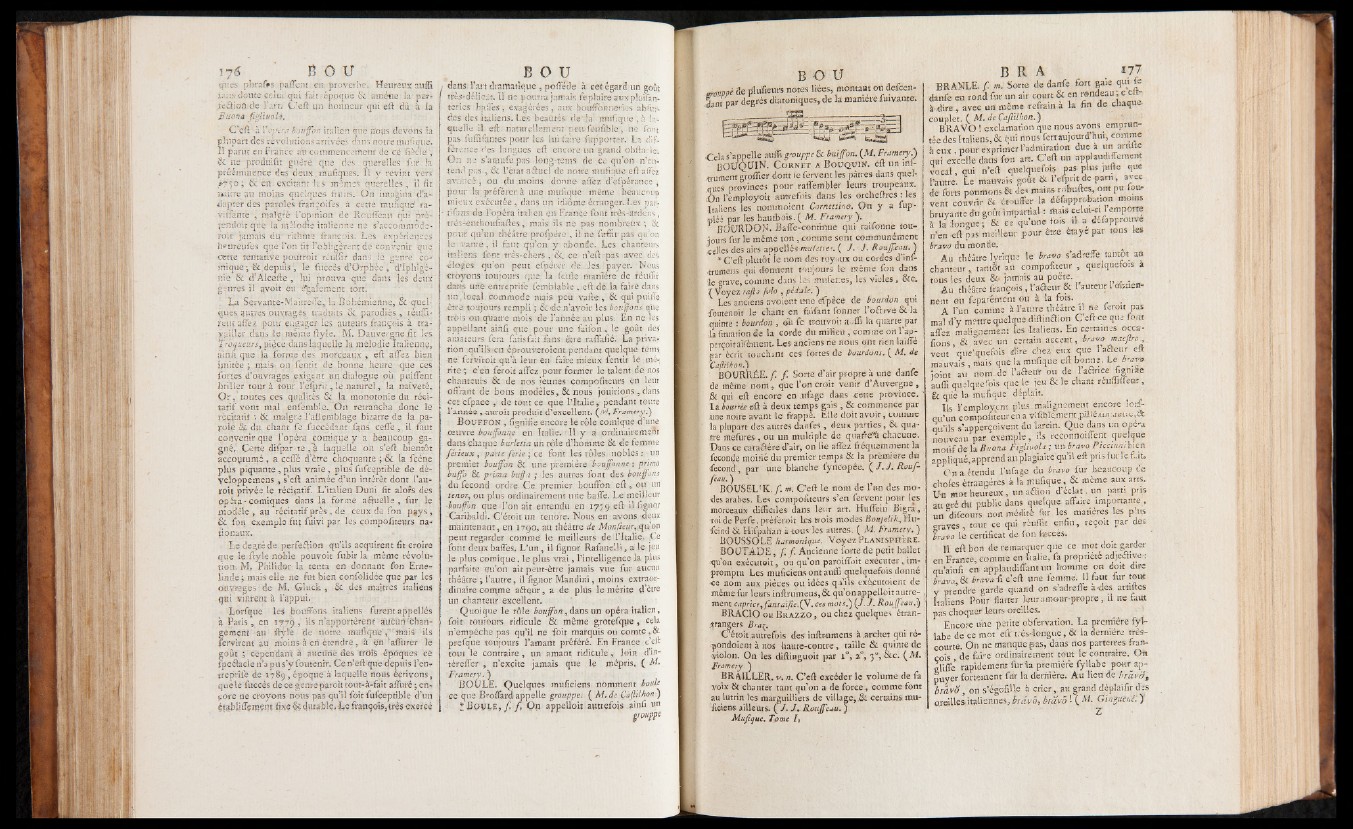

miippi 3e # ■ * * * notes lîées’ montaBt m <lercen-

5ant par degrés diatoniques, de la manière iuiv.anie;

___ ; __ fl_,

Cela s’appelle zwtfv grouppe St buiffon. (M. Framery.)

BO U Q U IN . C ornet a Bou q uin , eft un inf-

truitient grofïier dont fe fervent les pâtres dans quelques

provinces poiir raffembler leurs troupeaux.

lOn Femployoit aius-efois dans les orcheftres : les

Italiens les nommoient CorAettino. On y a fup-

-pléé par les hautbois. ( M. Framery).

' BOURDON. Baffe-continue qui raifonne toujours

fur le même ton, comme sont communément

.celles des airs appeftbs mufette r. ( J. J. R ouffeau. )

* C’eft plutôt lé nom des tuyaux ou cordes d’infi-

ttrumens qtii donnent toujours le Esêmë fon dans

le grave, comme dans les mufenes, les vicies > Sic.

ƒ Voyez raflo foîo , pédale. ) .

Les anciens avolent une dfpèce de bourdon qui

foutenoir le chant en faifant fonner l ’oâa'Ve & la

quinte : bourdon , où fe trou voir a.iffi la quarte^ par

la fituarion de la corde du miheu , comme on l’ap-

perçoirailement. Les anciens ne nous qirt rien laiffé

par écrit touchsnt ces fortes de bourdons, ( M. de

Cafflhon.')

BOURRÉE, f . f . Sorte d’air propre à une danfe

de même nom, que l’on croit venir d’Auvergne,

.& qui eft encore en .ufage dans .cette province. '

La bourrée && à detix temps gais , & commence par

une noire avant le frappé. Elle doit avoir, comme

la plupart des autres danfes , deux, parties, & quatre

mefures , ou un multiple de quatre^ chacune.

Dans ce caractère d’air-, on lie a fiez fréquemment la

fécondé moitié du premier temps & la prêmiare du

>fecorîd , par une blanche lyrtcopée. J. J. Rouf-

feau. )

BOUS EL? K. ƒ. m. C ’êft le nom de l’un des modes

arabes. Les çompofiteurs s’en fervent pour les

morceaux difficiles dans lecr art. Huffeiu Bigra, |

•roidePerfe, préfèrok les trois modes Boujdik^Hn-

feind & Hifpahan à tous les autres. ( M. Framery. )

BOUSSOLE harmonique. V O y e z PLANISPHERE.

BOUTADE, /. ƒ. Ancienne forte de petit ballet

•qu’on exécutoit , ou qu’on paroiffoit exécuter, impromptu

Les mufieiens ont auffi quelquefois donné

■ ce nom aux pièces ou idées qu’ils exècutoient de

même fur leurs inftrumens,& qu’on appelloit autre- 5

ment caprice, fantaijie.(V. ces motsf) (J. J. Rouffeau.j) |

BRACIO ou Br a z zo ^ ou chez quelques étran-

^rangers Bra^.

C ’étoit .autrefois des inftmmens à.archet qui ré-

pondoient à nos haute-contre, taille & quinte de

violon. On les dtftinguoit par i° , 2°, 3“, &e. ( M.

Framery. )

BRAILLER, v. n. C ’eft excéder le volume de fa

voix & chanter tant qu’on a de force, comme font

au lutrin les marguiliiers de viliage,.& certains nm-

ficiens ailleurs. ( J. J . Rouffeau. )

Mufique. Tome TJ

B R A 177

BRANLE, f . m . Sorte de dante fort gaie q“ ' "

danfe en rond far un air court & eu rondeau ; c ett-

à .dire., avec un même refrainà 1a fin de chaque

couplet. ( M . de CaJHVion.’)

BRAVO ! exclamation que nous avons empruntée

des Italiens, & qui nous fertaujourd’hui, comme

à eux , pour exprimer l’admiration due à un amlte

ont excelle dans fon art. C’eft un applaudtffemet*

vocal, qui n’eft quelquefois pas: plus jufte que

l’autre. Le mauvais goôt & l’ rfpnt de p aru, avec

de forts poumons & des mains robuftes, ont ptt tou-

vent couvrir & étouffer la dé&pprobanon moins

bruyante dtr goût impartial : mais celui-ci 1 emporte

à la longue-; & ce qu’une fois >1 a defapproirve

n’en-eft pas meilleur pour être étaye par tous les

bra v a riumonde.

Au théâtre lyrique le b ra v o s’adre-ffe tantôt an

chanteur J tantôt an compofiteur , quelquefois a

tous les deux Sfj jamais au poète. •

Au théâtre .fr'anÇois , l’aaeur & 1 auteur 1 oBaen-

nent Ou fèpar'êntent Ou a la fois.

A l’un comme à l ’antre théâtre il ne feroit pas

mal d ’v mettre quelque diftinflion C’ eft ce que font

a{fez malignement les Italiens. En certaines occa-

fions, & avec un certain accent, -bravo mac jlro

vent quelquefois dire chez eux que 1 afleur eft

mauvais , mais que la mufique eft bonne. L e » «

joint au nom. de ÆjétetCr ou de 1 aflnce Jjgniâe

auffi quelquefois qne le jeu & le chant réuffiffent,

& que ta mufique déplait.

Ils l'employant plus malignement encore lorf-

ou’ un compofiteuren a

ou’ils s’apperçoiveat du larcin. Que dans un ope-a

nouveau par exemple, ils recontroiffent quelque

motif de \ î B u a . i a F i g lw o h ; un b ra v o P r c c in m bien

appliqué, apprend au plagiaire qu’il eft pris furie fut.

On a. étendu l’ufag.e du b ra vo iur beaucoup ce

chofes étrangères à ta mufique, & même aux arts.

Ufl mot heureux, un aCiioni d’éclat. un parti pris

an gré du public dans quelque affaire importante ,

un ’ difcours non médité fur les matières les plus

graves, tout ce qui réuffit enfin, reçoit par des

b ra vo le certificat de fon fuccès.

Il eft bon de remarquer que ce mot doit garder

en France, comme en Italie, fa propriété adjeélivei

nu’ainfi en ap'plaudiffant un homme on dott dire

brava. & b ra v a ■& e’eft une femme. 11 faut fur tout

y prendre garde quand on s’adreffe à-dos artiftes

Italiens Pour flavter leur amour-propre, il ne faut

pas choquer .leurs oreilles.

Encore une petite obfervation. La première fyt-

labe de ce mot eft très-longue, & la dernière très-

courte. On ne manqueras, dans nos parterres fran-

cois , de fai' e ordinairement tout le contraire. Oh

gliffe' rapidement fur ia première fyllabe pour ajjpuyer

fortement fur la dernière. Au lien de b r â v i f ,

b r a v o , on s'egofiRe à crier, au grand déplâifir des

oreillesitaliehnes, b r a v o , b r a v o ! ( AL G in g u c o é . )

Z