n 8 b a s

fuivam par des vibrations funultanêes ? ( Voyez

corps■ fonorc ).

Donc la-rèfonnance fucceffive des deux colonnes

d’harmoniques, dont lès fons fondamentaux font

à l’oftave, altère la confonnance de la colonne aiguë

, comme leur rèfonnance fmiultanée. Donc l’oreille

doit defirer la ceffation du ion de la colonne

grave ou impaire , -pour entendre'l’accord de la

colonne paire dans toute fa pureté ; c’elï-à-dire pour

fentir le repos- d e . la colonne paire.

Donc , dans le mouvement fondamental d’octave

, le repos fe fait fur le fon fondamental pair ,

& dans la colonne de fes harmoniques. '

J’ai dit que la deuxième colonne de la génération

harmonique eil refpeElïvcment , & non pas absolument

plus- confonnante que la première. On a vu ,

■ dans le n° 1 de cet article , que toute colonne

d harmoniques entendue féparément, forme le plus

parfait .accord poilible, puifqu’on croit n’entendre

que le fon du générateur un peu renforcé, mais

Jans aucun mélangé de diifonnance. Toute colonne

d’harmoniques prife féparément eft donc abfo-

lument confonnante : mais elle peut devenir ref-

i peflivement diflorinante par le mélange des harmoniques

des .colonnes adjacentes.

a°. Dans le mouvement fondamental de quinte ,

f o l u t, III I I , ( deuxième & troiiième colonnes )

J’aéle_ de cadence commence par le fon aigu, &

Te réfout fur le fon grave ; c’eft-à-dire que le repos

. fe trouve dans la colonne H,II ; & l ’appel ou fuf-

penfion de repos dans la colonne 111,111. Car tout

fon eil- accompagné de fes harmoniques, dont le

plus intenfe eil l’oâave. Si l’on fàifoit donc entendre

enfemble lés deux fons ut & f i l , on entendrait

réellement, quoique nop diflinélement ,

l ’accord ut fol ut f i l , i , 3 , 4 , 6, e u , comme les harmoniques

les plus aigus font les moins fenfibles,

©n enjendroit au moins l’oâave ut f i l ut, a , 3 , / .

O r il y a toujours dans les fons fucceflifs une forte ,

dé fimultanèité réfultante du prolongement des

fons antécédens pendant la rèfonnance des fons

fuivans. On doit donc encore entendre le fon du

f i l pendant la rèfonnance de lier , ou plutôt de

l ’oâave ut ut. Pendant la rèfonnance du f i l , Ÿut

eil donc cenfé porter l’accord ou l’oâave ut f i l

ut j & après cette rèfonnance , feulement l’oâav

e ut ut. Or l’oâav.e ut ut eil plus confonnante

que l’oâave ut f i l ut , comme on l’a vu ci-deffus.

Donc l’oreille doit trouver refpeâivement plus

agréable loélave ut ut ; c’eft-à-dire éprouver un

repos fur le fon ut. Donc dans le mouvemeht fon-

damentalyde quinte , le repos fe trouve fur le fon

grave ou pair. D o n c , 20 dans ce mouvement la cadence

fe .réfout fur la colonne paire.

3° Dans le mouvement Fondamental de quarte,

la cadence fe rèfout fur le fon aigu , & fur la colonne

paire. Car faites fonner à la fois les deux cordes

de la quarte f i l ut ; elles reproduiront au grave l’octave

de leur générateur. ( Voyez la quatrième expérience

, ti a de cet article, & la note qui ya fuivre.)

b a s

La quarte f i l ut deviendra donc l’octave ut f i l ut,

Or la fucceflïon des fons produit le même effet que

leur rèfonnance iimultanée. Donc l!//z de la quarte

f i l ut fait partie de deux accords , partie de l’accord

ou oâave ut f i l u t, pendant la rèfonnance du fol ;

& partie de l ’oâave ut u t, lorfque cette -réfonnan-

ce eil .totalement éteinte. Or cette fécondé oâave

eil plus confonnante que la première. Donc elle

doit occafionner un repos fur elle. Donc dans la

quarte fo l u t , la cadence doit fe réfoudre fur ut,

Donc , &c.

4°. Dans le mouvement fondamental de tiercé

majeure : la Cadence doit fe refondre fur le fon grave

, & fur la colonne paire* 'Car cette fucceflïon

mi u t , dans laquelle ut engendre fon oéfave aiguë,

équivaut à la fucceflïon de ces deux oâaves , ut mi

ut & ut ut ; la fécondé plus confonnante que la première.

Donc , & C-

5®. Dans le mouvement fondamental de tierce

mineure, la cadence fe refont fur le fon aigu & fur

la colonne paire. Car cette fucceflïon mi fo l reproduit

au grave Foélave du générateur commun ; ('Expérience

quatrième ) & par conféquent équivaut à

ces deux accords ou quintes ; ut mi fo l & ut fo l ; la

fécondé plus confonnante que la première.

D o n c , &c.

Le méchanifme de ces démonflrations eft affez

facile à faifir , pour pouvoir l’appliquer foi-même à

tous les autres intervalles.

Nota. M. Serres de GeneVe prétend que le fon

grave de la quatrième expérience efl le générateur

commun des deux fons fimultanés qui le reprodui-

fentrTartini auteur de cette expérience, qu’il à

faite & répétée plufieurs fois en préfence de huit

célèbres prorefleiirs de mufique, aflure que ce fort

eft l’o&ave du générateur commun ; & fon affer-

tioii eft conforme à celle de tous les favans qui ont

tenté après lui la même expérience.

En adoptant le réfultat de Tartinî, ôh peut étav

blir le principe des repos de -la manière fuivàme*

Si l’on fait entendre à la fois deux fons quelconques

immédiatement confécutifs de \a.'baffe-fondd*

mentait naturelle , ( table de la génération harmonique

) ; ils reproduiront au grave l ’o&ave ut II du

générateur commun ut I ; c’eft- à-dire que To&ave

ut ut , I I I , la quinte ut f o l , II I I I , la quarte fol

ut t I I I IV , la tierce majeure ut mi, IV V , &c*

reproduiront toutes également le fon ut II. Or

la rèfonnance fucceflive de deux fons , à caufo du

prolongement des vibrations, produit, quoique

d’une manière moins fenfîble, le même effet que

leur rèfonnance fimulfanée. Donc la fucceflïon de

tous les fons de la baffe-fondamentale naturelle pris

un à un doit reproduire l’oâave du générateur commun

, comme la rèfonnance iimultanée, de ces

mêmes fons pris deux à deux. La fucceflïon des

fons de la baffe-fondamentale naturelle produit donc

fous elle une autre baffe avec laquelle chacun

d’eux fait un intervalle plus ou moins cOnfonnaat,

Exemple i

B A S B A S * 3 9

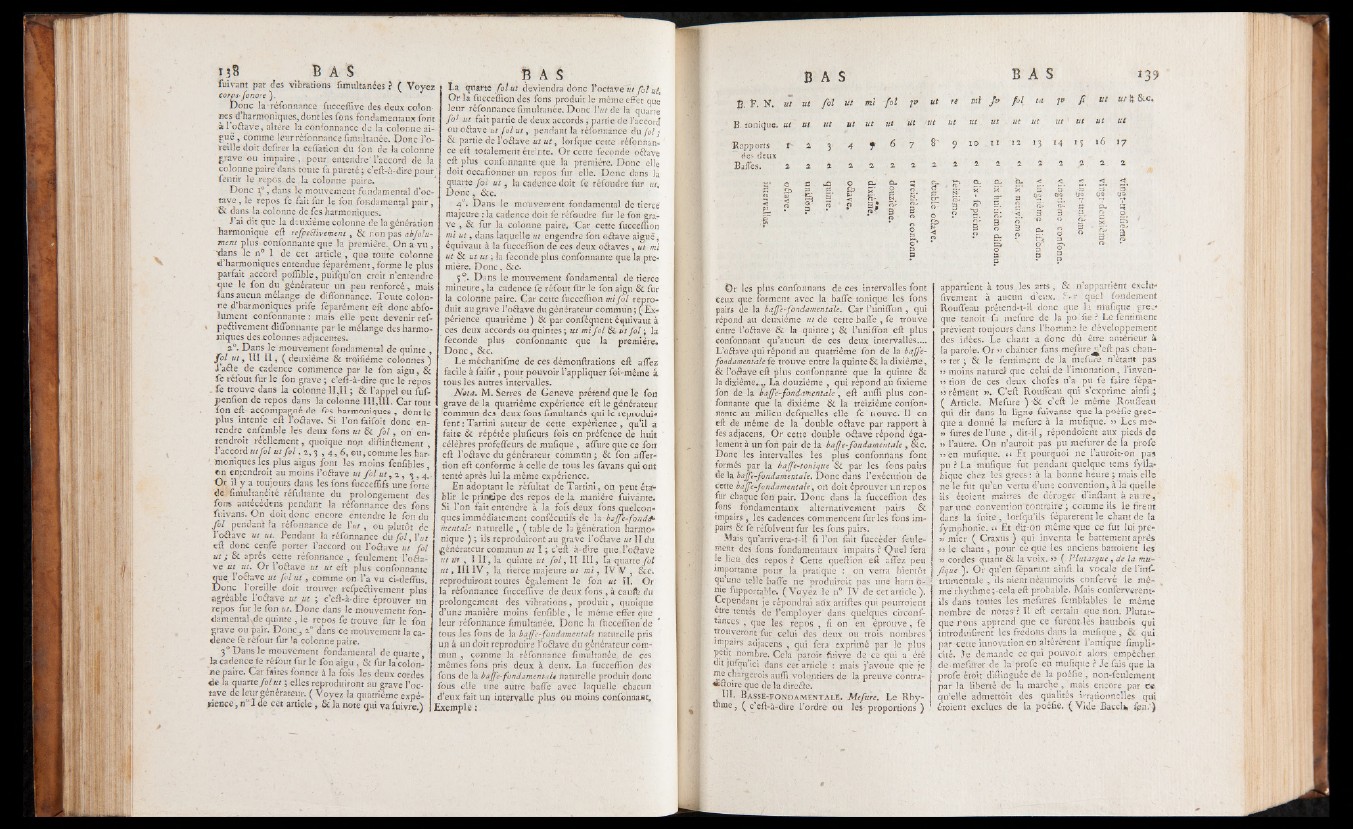

fi. F. N.

B. tonique.

Rapports

des deux

Baffes.

»7 ut f i l ut mi f i l JV ut re mi f i f i l ta 7* f i ut ut R &c.

ut ut ut ut ut ut Ut 1ut U( ut ut ut ut ut * ut ut ut

X à. y 4 f 6 7 8" 9 10 I I 12 13 14 15 16 >7

2 2 a a 2 a 2 2 a 2 2 , 2 2 2 2, 2. 2

Or lés plus confonnans de ces intervalles font

Ceux que forment avec la baffe tonique les fons

pairs de la baffe-fondamentale. Car l’uniffon , qui

répond au deuxième ut de cette baffe , fe trouve

entre l’oâave & la quinte ; & l’uniffon eft plus

confonnant qu’aucun de ces deux intervalles....

L’oftave qui répond au quatrième fon de la baffe-

fondamentale fe trouve entre la quinte & la dixième,

& l’oélave eft plus confonnante que la quinte &

la dixième*,v. La douzième , qui répond au fixieme

fon de la baffe-fondamentale , eft auflï plus confonnante

que la dixième & là treizième confonnante

au milieu defquelles elle fe trouve. 11 en

eft de même de là double oélave par rapport à

fes adjacens. Or cette double oftave répond également

à un fon pair de la baffe-fondamentale , oie.

Donc les intervalles les plus confonnans font

formés par la baffe-tonique & par les fons pairs

de la baffe-fondamentale. Donc dans l’exécution de

cette baffe-fondamentale, on doit éprouver i:n repos

fur chaque fon pair. Donc dans la fucceflïon des

fons fondamentaux alternativement pairs &

tmpairs , les cadences commencent fur les fons impairs

& fe réfolvent fur les fons pairs.

Mais qu’arrivera-t-il fi l’on fait fuccèder feulement

des fons fondamentaux impairs ? Quel fera

le .lieu des repos ? Cette queftion eft affez peu

importante pour la pratique : on verra bientôt

quune telle baffe ne produircit pas une harn 0-.

nie fupportable. ( Voyez le n° IV de cet article ).

Cependant je répondrai atfx artiftes qui pourroient

ctre tentes de l’employer'dans quelques circonf-

tances , que les repos , fi on en éprouve, fe

trouveront fur celui des deux ou trois nombres ’

impairs adjacens , qui fera exprimé par le plus

petit nombre. Cela paroit ftiivre de ce qui a été

dit jufqu’ici dans cet article : mais j’avoue que je

me clia:rgerois auflï volontiers de la preuve contradictoire

que de la direéle»

L L Basse-fondamentale. Mefure. Le Rhy-

9 C c’eft-à-dire l’ordre ou les- proportions )

appartient à tous.les arts, & n’appartiént exclu-

flvement à aucun d’eux. S r quel fondement

Rouffeau prétend-t-il donc que la mufique grec*

que tenoit - fa mefure de la po. fie ? Le lentiment

prévient toujours dans l’homme le développement

des idées. Le chant a donc dû être antérieur à

la parole. Or ” chanter fans mejure^n’eft pas chan-

jî ter ; & le fentiment de la mefure n’étant pas

55 moins naturel que celui de l’intonation , l’inven-

55 tion de ces deux chofes n’a pu fe faire fépa-

>5 rément v. C ’eft Rouffeau qui s’exprime ainfïj

( Article. Mefure ) •& c’eft le même Rouffeau

qui dit dans la ligne fuivante que la poéfle grecque

a donné la mefure à la mufique. 55 Les me-

» fures de l’une , dit-il, répondoient aux pieds de

»> l’autre. On n’auroit pas pu mefurer de la profé

55 en mufique. a Et pourquoi ne l’auroit-on pas

pu ? La mufique fut pendant quelque tems fyila-

bique chez les grecs : à la bonne heure ; mais elle

ne le fut qu’en vertu d’une convention , à la quelle

ils étoient maîtres de déroger d’inftant àaurre, '

par une convention "Contraire ; comme ils le firent

dans la fuite, lorfqu’ils féparerent le chant de la

fymphonie. « Et dif-on même fque ce fut lui pre»

j) mier ( Craxus ) qui inventa le battement après

51 le chant, pour ce que les anciens battoient les

u cordes quant & la voix. 55 ( Plutarque b de la mu-

fique'). Or qu’en féparant ainfl la vocale de l ’inf-

trumentale , ils aient néanmoins conferve le même

rhythme;-cela eft probable. Mais conferverent-

ils dans toutes lès mefures femblables le même

nombre de notes ? 11 eft certain que non. Plutarque

rous apprend que ce furent-les hautbois qui

introduïfirent les fredoiis dans la mufique , & qui

par cette innovation en altérèrent l’antique fimpli-

cïté. Je demande ce qui pouvolt alors empêcher

de-mefurer, de la profe en mufique ? Je fais que la

profe ètqit diftinguée de la poéfle , non-feulement

par la liberté de la marche , mais encore par ce

qu’elle admettôit des qualités irrationnelles qui

étoient exclues de la poéfle. (V id e Bacch, fen.')