254 C H I

chiffrée & le chant, & qu’il veut plaquer fes

accords.

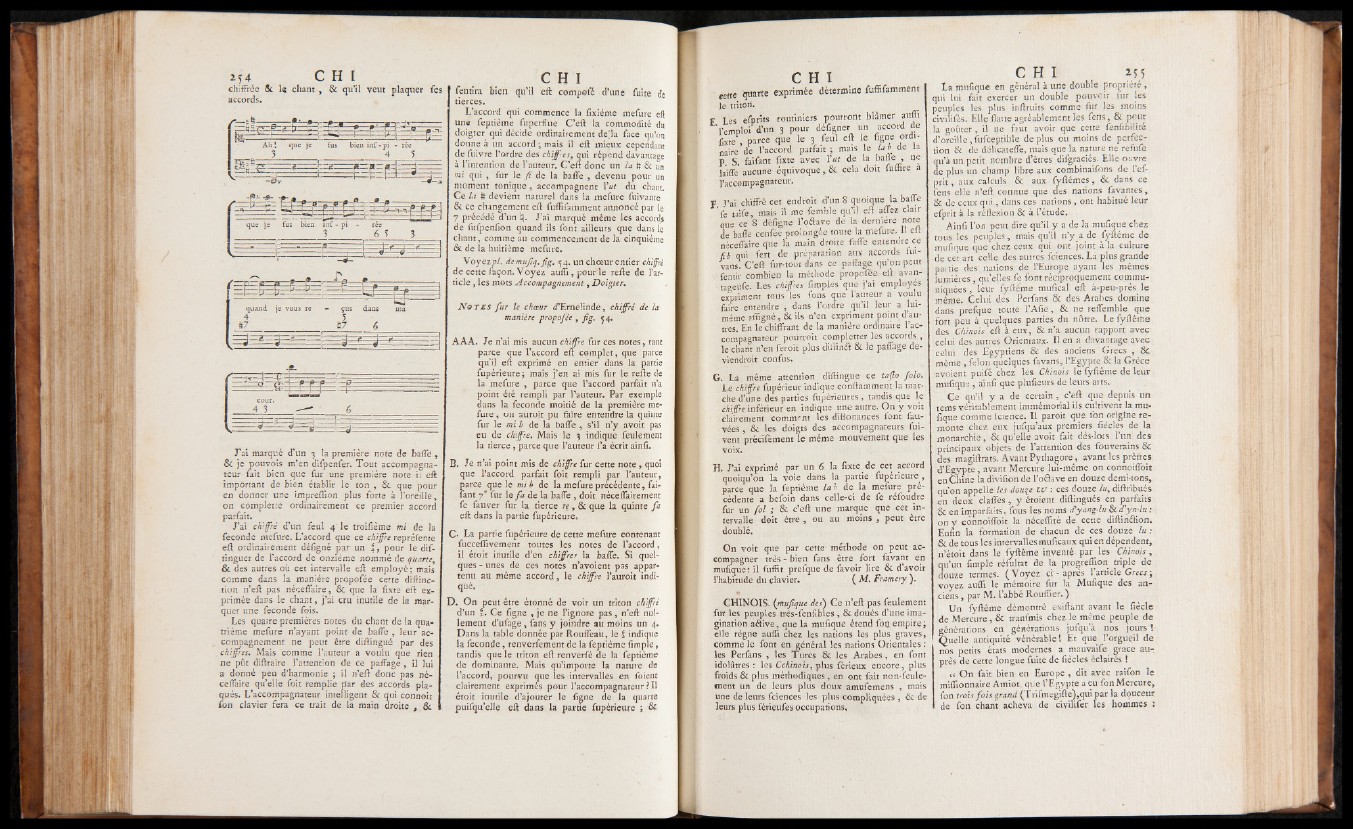

Ah 1 que je fus bieninf-pi - rée

3___________________ 4 î.

dErgr r— iB=a=a=£=

= * :

=ZLZg^Z^=i=Z-=j=Z 1 «

que je fus bien- inf - pi

. A 1 _ J _

î F 3 ^ - j - g =

quand je vous re - çus dans ma

4 5

J 7__ . __ t\7 6__ ^

cour.

" jE 4 3 ' v ------ 6_______________

E=— j— . = = = = =

J’ai marqué d’un 3 la première note de baffe ,

& je pouvois m’en difpenfer. Tout accompagnateur

fait bien que fur une première note il eft

important de bien établir le ton , & que pour

en donner une impreffion plus forte à l’oreille,

on complette ordinairement ce premier accord

parfait.

J’ai chiffré d’un feul 4 le troifième mi de la

fécondé mefure. L’accord que ce chiffre repréfente

efl ordinairement défigné par un 1 , pour le dif-

tînguer de l’accord de onzième nommé de quarte

& des autres où cet intervalle efl employé; mais

comme dans la manière propofée cette diflinc-

tion n’efl pas néceffaire, & que la fixte efl exprimée

dans le chant, j’ai cru inutile de la marquer

une fécondé fois.

Les quatre premières notes du chant de la quatrième

mefure n’ayant point de baffe , leur accompagnement

ne peut être diffingué par des

chiffres. Mais comme l’auteur a voulu que rien

ne pût diflraire l’attention de ce paffage , il lui

a donné peu d’harmonie ; il n’efl donc pas néceffaire

qu’elle foit remplie par des accords plaqués.

L’accompagnateur intelligent & qui connoit

fon clavier fera ce trait de la main droite , &

c H 1

Ifentîra bien qu’il efl compofé d’une fuite de

tierces.

L’accord qui commence la fixième mefure çft

une feptième fuperdue C ’efl la commodité du

doigter qui décide ordinairement de’ la face qu’on

donne à un accord ; mais il efl mieux cependant

de fuivre l’ordre des chiffres, qui répond davantage

à l’intention de l’auteur. C ’efl donc un la # & un

mi qui , fur le f i de la baffe , devenu pour un

moment tonique, accompagnent Y ut du chant.

Ce la # devient naturel dans la mefure fuivante

& ce changement efl fufHfamment annoncé par le

7 précédé d’un fc|. J’ai marqué même les accordj

de fufpenfion quand ils font ailleurs que dans le

chant, comme au commencement de la cinquième

& de la huitième mefure.

Vo y e zpl. demufiq.fig. 54. un choeur entier chiffré

de cette façon. Vo yez auffi, pour le refie de l’article

, les mots Accompagnement, Doigter.

N o t e s f u r le choeur tfErnelinde, chiffré de la

manière propofée , fig . 54.

A A A. Je n’ai mis aucun chiffre fur ces notes, tant

parce que l’accord efl complet, que parce

qu’il efl exprimé en entier dans la partie

fupérieure; mais j’en ai mis fur le relie de

la mefure , parce que l’accord parfait n’a

point été rempli par l’auteur. Par exemple

dans la fécondé moitié de la première mefure

, on auroit pu foire entendre la quinte

fur le m i h de la baffe , s’il n’y avoit pas

eu de chiffre. Mais le 3 indique feulement

la tierce, parce que l’auteur l’a écrit ainfi.

B. Je n’ai point mis de chiffre fur cette note , quoi

que L’accord parfait foit rempli par l ’auteur,

parce que le mi h de la mefure précédente, faisant

7e fur le fa de la baffe , doit néceffairement

fe fauver fur la tierce r e , & que la quinte fa

efl dans la partie fupérieure.

C- La partie fupérieure de cette mefure contenant

fucceflivement toutes les notes de l’accord,

il étoit inutile d’en chiffrer la baffe. Si quelques

- unes de ces notes n’avoient pas appar*

tenu au même accord, le chiffre l’auroit indiqué.

D . On peut être étonné de voir un triton chiffré

d’un i . Ce ligne | je ne l’ignore pas, n’efl nullement

d’u foge, fans y joindre au moins un 4.

Dans la table donnée par Ronffeaù, le I indique

la fécondé, renversement de la feptième fimple,

tandis que le triton efl renverfé de la Septième

de dominante. Mais qu’importe la nature de

l’accord, pourvu que les intervalles en foient

clairement exprimes pour l’accompagnateur ? Il

étoit inutile d’ajouter le ligne de la quarte

puifqu’elle efl dans la partie fupérieure ; &

c h 1

tette quarte exprimée détermine fuffifamment

Je triton.

F Les efprits routiniers pourront blâmer auffi

l’emploi d’un 3 pour défigner un accord de

fixte , parce que le 3 feul efl le figue ordinaire

de l’accord parfait ; mais le la b de la

P. S. faifant fixte avec Y ut de la baffe; , ne

laiffe aucune équivoque, & cela doit Suffire a

l’accompagnateur.

F J’ai chiffré cet endroit d’un 8 quoique la baffe

’ fe taife, mais il me Semble qu’il efl affez clair

que ce 8 défigne l’oéhve de la dernière note

de bafïe cenfée prolongée toute la mefure. Il eft

néceffaire que la main droite foffe entendre ce

fi h qui Sert de préparation aux accords fui-

vans. C ’efl fur-tout dans ce paffage qu’on peut

v fentir combien la méthode propofée, efl avan-

tageùfe. Les chiffes Simples que j’ai employés

expriment tous les fons que l’auteur a voulu

foire entendre , dans l’ordre qu’il leur a lui-

même affigné, & ils n’en expriment point d’autres.

En le chiffrant de la manière ordinaire l’accompagnateur

poürroit completter les accords ,

le chant n’en feroit plus diflinél & le paffage de-

viendroit confus.

G. La même attention diflingue ce tafio folo.

Le chiffre fupérieur indique conflamment la marche

d’une des parties fupérieures , tandis que le

chiffre inférieur en indique une autre. On y voit

clairement comment les diffonances font fou-

vées , & les doigts des accompagnateurs fui-

vent précifément le même mouvement que les

voix.

H. J’ai exprimé par un 6 la fixte de cet accord

quoiqu’on la voie dans la partie fupérieure,

parce que la feptième la h de la mefure précédente

a befoin dans celle-ci de fe réfoudre

fur un fol ; & c’efl une marque que cet intervalle

doit être, ou au moins , peut être

doublé.

On voit que par cette méthode on peut accompagner

très - bien fons être fort favant en

mufique: il fuffit prefque de fa voir lire & d’avoir

l’habitude du clavier. ( M. Framery ).

CHINOIS. (mufique des) Ce n’efl pas feulement

fur les peuples trés-fenfibles , & doués d’une imagination

aftive, que la mufique étend fou empire ;

elle règne auffi chez les nations les plus graves,

comme le font en général les nations Orientales :

les Perfans , les Turcs & les Arabes , en font

idolâtres : les Cchinois, plus férieux encore, plus

froids & plus méthodiques, en ont foit non-feulement

un de leurs plus doux àmufemens , mais

une de leurs fciences les plus compliquées , & de

leurs plus fériçufes occupations.

C H I *55

La mufique en général à une double propriété ,

qui lui fait exercer un double pouvoir fur les

peuples les plus inft.ruits comme fur les moins

civilifés. Elle flatte agréablement les fens, & pour

la goûter , il ne faut avoir que cette fenfibilité

d’oreille, ftifceptible déplus ou moins de perfection

& de délicateffe, mais que la nature ne refufe

qu’à un petit nombre d’êtres difgraciés. Elle ouvre

de plus un champ libre aux combinaifons de l’ef-

p r it, aux calculs & aux fyftêmes, & dans ce

fens elle n’efl connue que des nations favantes,

& de ceux q u i, dans ces nations , ont habitué leur

efprit à la réflexion & à l’étude,

Ainfi l’on peut dire qu’il y a de la mufique chez

tous les peuples, mais qu’il n’y a de fyftéme de

mufique que chez ceux qui ont joint à la culture

de cet art celle des autres fciences. La plus grande

partie des . nations de l’Europe ayant les mêmes

lumières, qu’elles fe font réciproquement communiquées,

leur fyftéme mufical efl à-peu-près le

même. Celui des Perfans & des Arabes domine

dans prefque toute l’Afte , & ne reffemble que

fort peu à quelques parties du nôtre. Le fyftéme

des Chinois efl à eux, & n’a aucun rapport avec

celui des autres Orientaux. Il en a davantage qvec

celui des Egyptiens & des anciens Grecs , &

même , félon quelques favans, l’Egypte & la Grèce

avoient puifé chez les Chinois le fyftéme de leur

mufique , ainfi que plufieurs de leurs arts.

Ce qu’il y a de certain, c’efl que depuis un

tems véritablement Immémorial ils cultivent la mufique

comme fcience. Il paroît que fou origine remonte

chez eux jufqu’aux premiers fiècles de la

monarchie, & qu’elle avoit fait dès-lots l’un des

principaux objets de l’attention des fouverains &

des magiflrats. Avant Pythagore , avant les prêtres

d’Egypte, avant Mercure lui-même on connoiffoit

en Chine la divifion de l’oélave en douze demi-tons,

qu'on appelle lesdou^e i v : ces douze lu, diftribués

en deux claffes , y étoient dillingués en parfaits

& .en imparfaits, fous les noms tTyang-lu SicTyn-lu:

on y cônnoifloit la néceffité de cette diftinélion.

Enfin la formation de chacun de ces douze lu:

& de tous les intervalles muficaux qui en dépendent,

n’étoit dans le fyftéme inventé- par les Chinois ,

qu’un fimple réfultat de la pro^reffion triple de .

douze termes. (V o y e z ci-apres l’article Grecs;

voyez auffi le mémoire fur la Mufique des anciens

, par M. l’abbé Rouffier. )

Un fyftéme démontré exiflsnt avant le fiècle

de Mercure, & tranfmis chez le même peuple de

générations en générations jufqu’à nos jours 1

Quelle antiquité vénérable! Et que l’orgueil de

nos petits états modernes a mauvaife grâce au-,

près de cette longue fuite de fiècles éclaires !

c< On fait bien en Europe , dit avec raifon le

miffionnaire Amiot, que l’Egypte a eu fon Mercure,

fon trois fois grand (Trifmegifle),qui par la douceur

de fon chant acheva de civimer les hommes :