E.

/ m\3 E la mi, ou Amplement E. Troifième

fön de la.gamme de.l’Arétin, que l’on appelle autrement

mi. (V o y e z Gamme. )

( J. J. Roujfeau. )

E si Mi, ou E la m i . Les François difent e f i mi ,

& les Italiens, e la mi. Dans l’ancienne gamme françoife

, le caraâère E étoit le feptième. ( Les fix premiers

étoient f , g , a , b , c , d. ) On le nommoit

donc/, feptième a ut, quand on chantoit au naturel,

& mi feptième de f à , quand on.chantoit par bémol.

Ainfi dans cette gamme, e étoit tantôt ƒ , tantôt mi,

& les François l’appellent e f i mi.

Dans la gamme italienne, folfiée par les muances,

luivant la manière inventée par Gui d’Arezzos ce.-

même caractère ne s’emploie que dans deux propriétés;

celle de béquarre, dans laquelle il fe nomme la ,

& la propriété naturelle ou il porte le nom de mi,

( Voyez Propriété. ) c’eft pourquoi les Italiens le nomment

e la mi. ( M. G'mguené. )

E la M i, et e f i mi, font deux dénominations de la

médiante du ton Lydien, ou, ce qui revient au mettre,

de l’hypate des mèfes du mode Lydien, ou' enfin !

de la troifième note ( mi ) de la gamme françoife;

l’une tirée de la gamme de l’Arétin, la fécondé de

la gamme muancée du fi. On ne doit donc employer-

la première, e la mi, que lorfqu’on folfie par les trois

rangs de bémol, de nature & de béquarre ; & l’autre',

e f i mi, lorfqu’on folfie feulement par béquarre ôc

par bémol. ( Voyez mon art, Gamme.) Il feroit ridicule

de dire e f i mi dans la gamme à trois rangs,

puifque l e / ne fut inventé que pour détruire le rang

de nature & les exacordes, & de dire e la mi dans

cette fécondé gamme, puifque dans la gamme du

f i les muances le faifoient toujours par quartes , &

qu’elles fe font par quintes dans celle de Gui. Lorfque

-nous, qui fo;fions à la françoife, nous employons

l’expreffion b fa f i ou e f i mi, qui font propres à la

fécondé gamme, laquelle n’eft plus en ufage nulle

part,-nous fommes furs de n’être entendus que des

favansj mais alors, le favant qui entend le muficien,

fe moque du muficien qui ne s’entend pas.

Il n’en feroit pas de même, quoi qu’en dife Rouf-

feau, art. Gamme, de ce« expreffions e u t, d re, emi,

ƒ fia, &c.~Elles apprendroient à ceux de nos voifins

qui continuent à folfier par muances dans le fyftême de

Gui , que notre ut répond à la corde c de leur fyftême,

notre re à leur corde d , notre mi à leur corde e , &c.

Les tnuficiens françois défignent encore par les noms

de là gammedu / , c fol ut, d la re, b fa f i , &c. tes

dïfférèns tons ou triodes de la ntufique moderne. Get

air éft eh c'fol ut ; nous femmes en b fa fi. Il faudroit,

quand on parle à un Italien ou à un Anglois, dire nous

fommes en c , en ^ , &c, à un François : nous fommes

en ut ou en fi. ( M. Vabbé Feytou. )

ECBOLÉ, ou élévation. C’étoit, dans les plus

anciennes mufiques grecques, une altération du genre

enharmonique, lorlqu’une corde étoit accidentellement

élevée de cinq dièfes au-deflus de fon accord

ordinaire. (/. /. Rousseau.)

ÉCHELLE, fi. f. C ’eft le nom qu’on a donné a

la. fucceffion diatonique des fept notes, ut re mi

fa fol'la f i , de la gamme notée, parce que ces

rotes fe trouvent rangées en manière d’échelons fur

les, portées de notre mufique.

Cette énumération de tous les fons diatoniques de

notre fyftême, rangés par ordre, que nous appelons

échelle i les grecs dans le leur l’appeloient tétracorde ,

parce qu’én effet leur échelle netoit compofée que

dé quatre fons qu’ils répétoient de tétracorde en tétracorde*,

comme nous faifons d’o&ave en o&ave*

( Voyez Tétracorde. )

Saint Grégoire fut, dit-on, le premier qui changea

lés tétracordes des anciens en un éptacorde ou fyftême

" de fept notes; au bout defquelles, commençant une

autre oâave, on trouve des fons femblables répétés

dans le même ordre. Cette découverte eft très-belle ,

& il femblera fingulier que les Grecs, qui voyoient

fort bien les propriétés de i’o&ave, aient cru , malgré

cela, devoir refter attachés à leurs tétracordes. Grégoire

exprima ces fept notes avec les fept premières

.. lettres de l’alphabet latin. Gui Arétin donna des noms

aux fix premières.^ mais il négligea d’en donner un

.à la feptième, qu’en France on a depuis appellée/,

& qui n’a point encore d’autre nom que R mi, chez

la plupart des peuples de l’Europe.

Il ne faut pas croire que les rapports des tons &

fenii-tons dont 1 "échelle eft compofée , foient des

chofes purement, arbitraires, & qu’on eut pu , par

d’autres divifions tout aufli bonnes , donner aux fons

de cette échelle un ordre & des rapports differens.

Notre fyftême diatonique eft le meilleur a certains

égards, parce qu’il eft engendré par les confonnances

& par les différences qui font entr’élles. « Que Yoa

« ait.entendu plufieurs fois « , dit M.Sauveur, » l’ac-

u £ord de la quitte cejui de la quarte, on eft porté

« naturellement à imaginer,la différence qui eft ert-

«'tr’eux; elle s’unit & fe lie avec eux dans notre

«t efprit & participe à leur ; agrément ; voilà le ton

u majeur. Il en va de même du ton mineur, qui

<t eft la différence de la tierce mineure à la' quarte ;

<c & du fe mi-ton majeur, qui eft- celle de là même

quarte à la tierce majeure. » Or le ton majeur, le

tb n 'mineur & le femi-ton majeur; voilà les degres

diatoniques dont notre échelle eft compofée félon les

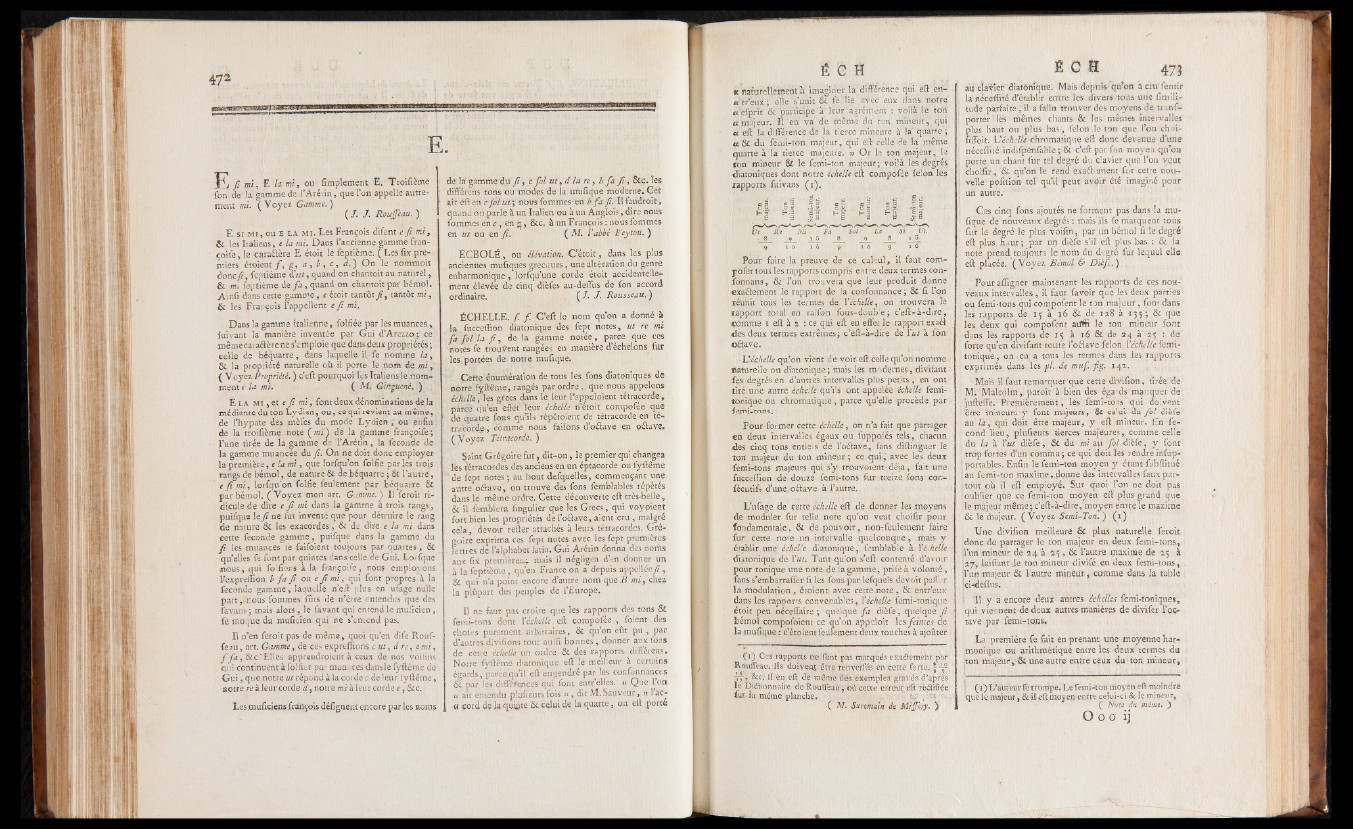

rapports fui vans ( i ).

- J L 9 i 5 8 9 8 1 5,

9 i o • i 6 9 i,o 9 v 6 •

Pour faire la preuve de ce calcul, il faut com-

pofer tous les rapports compris entre deux termes con-

fdnnans, & l’on trouvera que leur produit donne

exactement le rapport de la confonnancè ; fi l’on

réunit tous lès termes de Y échelle, on trouvera le

rapport total en raifon fous-doub’e; c’eft-à-dire,

comme i eft à 2 : ce qui eft en effet le rapport exa6t

dès deux termes extrêmes; c’eft-à-dire de Yut à fon

oétave.

• I l échelle qu’on vient de voir eft celle qu’on nomme >

naturelle ou diatonique ; mais les modernes, divifant

fes degrés en d’autres intervalles plus petits , en ont

tiré une autre échelle qu’ils ont appelée échelle femi-

tonique ou chromatique, parce qu’elle procède par •

lemi-tons.

Pour former cette échelle, on n’a fait que partager

en deux intervalles égaux ou fuppofés tels, chacun

des cinq tons entieïs de l’oétave, fans diftinguer le

ton majeur du ton mineur; ce qui, avec les deux

femi-tons majeurs qui s’y trouvoient déjà, fait une

fucceffion de; douze femi-tons fur :treize fons con-

fécutifs d’une oélave à l’autre..

L’ufage de cette échelle eft de donner les moyens

de moduler fur telle note qu’on veut choifir pour

fondamentale, & de pouvoir, non-feulement faire

fur cette note un intervalle quelconque , mais y

établir une échelle diatonique, femblable à Y échelle

diatonique de Yut. Tant qu’on s’eft contenté d’avoir

pour tonique une note de la gamme, prifë à volonté,

fans s’embarraffer fi les fons par lefquels devoit paff.-r

la modulation, étoientj avec cette .note, & entr’eux

dans les rapports convenables, Y échelle femi-tonique

étoit peu néceffaire ; quelque fa dièfe, quelque /

bémol compofoient ce qu’on appeîoit les feintes de

la mufique : c’étoient feulement deux touches à ajoûter

CO Ces rapports ne font pas marqués exactement par

Rôuffeau. Ils doïveàjt être rènvèrfés en cette forte.,| — ,

TT3 Il èn éft de mêmë dés exemples gravés d’après

le Dictionnaire de RoufteaU , où cette erreuÇ eft -rèdrfiée

la même planche. \ - . ,y w

( M. Suremain de Mijfery. )

au cïa-fief diatonîque. Mais depuis qu’on àcru fentir

la;nécèffité d’établir entre les divers tons uiie fimili-

; tude parfaite, il a fallu trouver des moyens de tranf-

■ porter les mêmes chants & lies'mêmes intervalles

plus haut ou 'plus bas, félon\le ton que l’on choi-

fiffoit. L'échelle chromatique eft donc devenue d’une

: néceflité indifpénfable ; & c’eft par fon moyen qu’on

; porte.un chant fur tel degré du clavier que l’on veut

■: choifir., & qu’on le rend exaCltïment fur cetre non-

j velle pofition tel qu’il peut avoir été imaginé pour

! un autre/ ‘

Ces cinq fons ajoutés ne forment pas dans la mufique

de nouveaux degrés : mais ils fe marquent tous

fur le degré le plus voifin, par un bémol fi le degré

eft plus haut ; par un dièfe s’il eft plus bas : & la

note prend, toujours le nom du degré fur lequel elle

eft placée. (V oy e z Bémol & Dièfe.) ,

Pour àffigner maintenant les rapports de ces nouveaux

intervalles, il faut favoir que les deux parties

ou femi-tons qui compofent le ton majeur, font dans

les rapports de 15. à 16 & de 128 à 135 ; & que

les deux qui compofent aifffi le ton mineur font

dans les rapports de 1^ à i 6 & d e 2 4 a 2 5 : d e

forte qu’en divifant toute l’oClave félon Y échelle femi-

tonique; on en a tous les termes dans les rapports

exprimés dans les pl. de muf. fig. 142.

Mais il faut remarquer que cette divifion, tirée de

M: Malcolm ,, paroît à bien dès égards manquer de

juftéffef Prernïèrement, les femi-tons qui doivent

être mineurs y font majeurs, & celui du /»/'dièfe'

au la, qui doit être majeur, y eft mineur. En fécond

lieu, plufieurs tierces majeures, comme celle

du la à Yut dièfe, & du mi au fol dièfe, y font

trop fortes d’un comtna ; ce qui doit les rendre irifup-

i portables. Enfin le femi-ton moyen y étant fübftitué

ï au femi-ton maxime ».donne des intervalles faux par-

stout ou il eft employé. Sur quoi l’on ne doit pas

: oublier que ce femi-ton moyen eft plus grand que

le majeur même;c’eft-à-dire, moyen enrrele maxime

& le majeur. ( Voyez Semi-Ton.) (1 )

Une divifion meilleure & plus naturelle feroit

donc de partager le ton majeur en deux femi-tons,

d’un mineur de 24 à: a f , & l’autre maxime de 25 à

•27, laiffant Je ton mineur divifé en deux femi-tons,

;l’un majeur & l’autre mineur, comme dans la table

’ci-deffus.

> 11 y a encore deux autres échelles femi-toniques,

qui viennent de deux autres manières de divifer l’octave

par femi-tons.

La première fe fait en prenant une moyenne harmonique

ou arithmétique entre les deux termes du

Ston majeur j & une autre entre ceux du ton mineur,

! ( ï ) L’auteur fè'trttrripe. Le femi-ton moyen eft moindre

que le majeur, &îl eft moyen entre celui-ci & le mineur,

( Note du même. )

O o 0 ij