j'oè. A T E

Il y a une autre forte d'afpiràtidn , qui fe pratique

dans le chant, & qui cdnfifte à palier d une-

riots inférieure à la note fupérieure, en y traînant

le fon fans lé quitter. Cette forte d’agrément,

qui a de la moleffe , & qui donné de la liaifon

aux Ions , peut faire un bon éffet, fur-tout dans un

chant pathétique ; mais il ne faut pas en abufer

comme la plupart des chanteurs François, qui

prodiguent Y aspiration jüfqiie- dans le récitatif.

On pourroit appeller auffî afpira tio n une manière

qui s’eft introduite parmi quelques chanteurs

de nos théâtres : c’eft de' fépàrer les fyllabes dé •

chaque mot & de jetter la voix avec force en les

prononçant, de forte que chacune de ces fyllabes

paroît être précédée d’une h afpîrée.

Ar-méide vous m’éal-ÎAez quÎNtéer.

Loin que ce foit-un agrément , c’eft au contraire

un défaut effentiel, qui pourra retarder long-tems

les progrès de la naufique françoife, au moins à l’égard

du chant. (Af. F ramer y?)

ASS A I , adv. Augmentatif qu’on trouve allez

•fouvent joint au mot qui indique lé mouvement

d’un air ; ainfi prejlb ajfai, largo ajpïi y lignifient

fort v ite , fort lent. L’abbé Broffard a fait fur ce

mot une de fes bévues ordinaires, en fubftituant à

fon vrai & unique fens celui d'une fige média-

crité de lenteur,ou de vîtejfe. l i a cru qu'ajjai figni-

fioit ajfe^ ; fur quoi l’on doit admirer la finguliêre

idée qu’a eue cet auteur de préférer, pour fon vocabulaire,

à fa langue maternelle une langue étrangère

qu’il n’entendoit pas. ( /. J. Roujfea.ii. )

* Ôn ne fait trop pourquoi Rouffeaii traite

l ’abbé Brollard avec cette humeur. « Ce m o t,

j) dit-il, félon quelques - uns , veut dire beau-

33 c o u p , & félon d’autres , que la mefüre &

3? les mouvemens ne doivent avoir rien d’outré w.

11 eft vrai qu’il fe trompe dans cette dernière ac- ■

ception ; mais il rapporte feulement célle qui étoit

adoptée par les muficiens de fon tems , qui pou-

voient s’êtré trompés avant lui. Rouffeaii d’ail- .■

leurs n’a pas le droit de lui reprocher 1 ignorance de

la langue italienne, lui qui, à l’article récitatif, a traduit

quelques lignes de Tartini tout à contre fens.

Quant au reproche qu’il lui fait d’avoir préféré la

langue italienne, pour fon vocabulaire , il ri’eft pas

plus fondé. Brollard a eu pour objet d’expliquer les

termes grecs , la t in s ., italiens & f r a n c ois- U fîtes

dans la mufique , & il en a formé deux vocabulaires

diftinéls. (Af. F ram e r y j

ASSON A N C E , ƒ. f . mot hors d’ufage qui fignifie

conformance. ( V/. de Cajlilhon.)

A T E M P O G I U S T O , Ces mots ita-j

liens lignifient exà&sment, en tems ju fle .. On Tes

trouve louvent à la‘ tête d’une pièce de mufique ,

& .c’eft une marque qu’il faut l’exécuter d’un

A T H

mouvement modéré, affez approchant de l’andante

en marquant bien les notes. On ne devroit jamais,

ce me femble, fe férvif de ces expreflions trop

vagues en mufique où il y a déjà tant d’indéter-

niiné. Ce qui eft temps jtijlé pour l’un ne l?eft pas

pour l’autre. (A/, de Caftilhotf)

A TH ÉN A , ( Mufique injlr. . des anciens?) Sorte

de flûte des Grecs , dont on dit que le Thébain

Nicophèle fe lervit le premier dans les hymnes

à Minerve. (Poil. Onoiru lib. 4 , lib. io.) Il y avoit

auffi une elpèce de trompette appellée athend.

Voyez Trompette. (Af. de Cajîilhon.'j

ATROPUS , ( M u fiq . injlr. des anc. ) efpèce

d’inftrument de mufique des anciens, dont on ne

fait rien de plusi

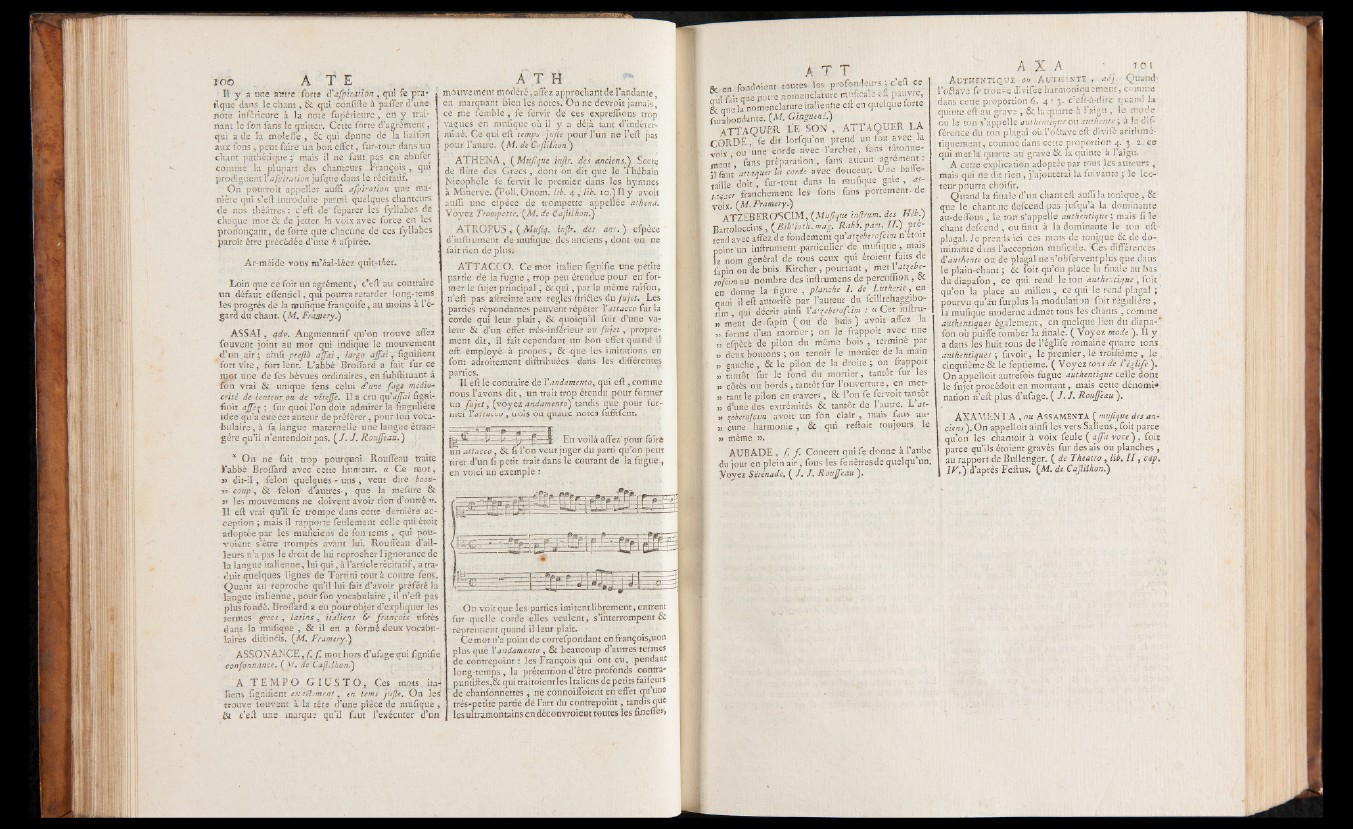

A T T A C C O . Ce mot italien fignifie une petite

partie de la fugue , trop peu étendue pour en former

le fujet p r in c ip a l6c q u i, par la même ràifon,

n’eft pas aftreinte aux réglés ftri&es du fu je t. Les

parties répondantes peuvent répéter 1 'attacco fur la

corde qui leur plaît, & quoiqu’il foit d’une valeur

& d’un effet très-inférieur ali f u j e t , proprement

dit , il fait cependant un bon effet quand il

eft employé à propos, & -que les imitations en

font adroitement diftribuées dans les différentes

parties.

Il eft le contraire de l’andamento^ qui e ft, comme

nous Pavons d it, un trait trop étendu pour former

un f u j e t , (voyez andamento) tandis que pour former

Y attacco trois ou quatre notes fuffifent.

•.— —!■ En voilà affez' pour faire

un attacco , & fi l’on veut juger du parti qu’on peut

tirer d’un fi petit trait dans le courant de la fugue.,

en voici un exemple :

w

On voit que les parties imitentlibrement, entrent

fur quelle corde elles veulent, s’interrompent &

reprennent quand il leur plaît.

Ce mot n’a point dé: correfpondant en françois,uon

plus que Y andamento , & beaucoup d’autres termes

de contrepoint : les François qui ont eu, pendant

long-temps , la prétention d’être profonds contra-

puntiftes,& qui traitoientles Italiens de petits faifçurs

de chanfonnettes , ne connoiffoierit en effet qu’une

très-petite partie.dé l’art du contrepoint, tandis auè

les ultramontains en déconyroieiat toutes les fineffes*

A T T

& en {ondoient toutes les profondeurs ; c’eft ce

nui fait que notre nomenclature muficale eft pauvre,

â: que la nomenclature italienne eft en quelque forte

furabondante. (Af. Ginguenc.)

A T T A Q U E R LE SON , A T T A Q U E R LA

T O R D E fe dit lorfqu’on prend un fon,avec la

voix bii 'une corde avec l’archet, fans tâtonnement’,

fans préparation , .fans aucun agrément :

il faut attaquer la corde avec douceur. Une baffe-

taille doit fur-tout dans la mufique gaie , attaquer

franchement les ■ fons fans portement.de

voi x .(M .P r am e r y .)

ATZEBEROSCIM, (Mufique inllrum. des Heb.)

Bartoloccius , ( B ib lïo th . mag. Rabb. p a rt. I I . ) prétend

avec affez de fondement q u ’atqebcrojcim n etoit

; point un inftrument -particulier de mufique , mats

le nom général de tous ceux qui étoient faits de

fapin ou de buis. Kircher , pourtant , m e t Yatqebe-

rofdm au nombre des inftrumens de percuffion, K

en donne la figure , p lanche 1. de l u th e r i e , en

quoi il eft autorifé par l’auteur du fcilltehaggibo-

rim, qui décrit ainfi l'a'qeberofcim : « Cet iiiftru-

» ment deffapin ( o u de b u is) avoit affez la

t „ forme d’tui mortier ; on le' frappoit avec une

I, 53 efpècè de pilon du même bois , terminé par

| li deux boutons ; on tenoit le mortier de la main

: j, gauche, & le pilon de la droite ; on frappoit

33 tantôt fur le fond du mortier, tantôt fur les

33 côtés ou bords, tantôt fur l’ouverture, en met-

| 33 tant le pilon en travers , & l’on fe fervoit tantôt

! si d’une des extrémités & tantôt de l’autre. L a t-

33 reberofcïm :avoit un: fon clair , mais fans au-

33 çune harmonie , & qui reftoit toujours, le

I 33 même ».

AUBADE , f i f . Concert qui fe donne à l’aube

du jour en plein air, fous les fenêtresde quelqu’un,

y oyez Sérénade. ( / . / . Ro u jfea u ) .

A X A ; ioi

A üTHESTÏQVI ou A uti-IlNTïï , ad). Quand

l’oélâve fe trouve dlvifée liarnioniquement, comme

dans cette proportion 6. 4 : 3. c’eft~à-dire quand la

quinte eft au grave , & la quarte à l’aigu , le mode

où le ton s’appelle authentique ou aulhente 5 a la différence

du ton plagal o u i’délave eft divifé arithmétiquement

, comme dans cette proportion 4. 3.2. ce

qui met la' quarte au grave & la quinte à l’aigu.

A cette explication adoptée par tous les auteurs ,

mais qui ne dit rien , j’ajouterai la fui van te ; le lecteur

pourra choifir.

Quand la finale d’un chant eft auffi la tonique , &

que le chant ne defeend pas jufqu’à la dominante

au-deffous , le ton s’appelle authentique ; mais fi le

citant defeend , ou finit à la dominante le ton eft-

plagal. Se prends ici ces mots de tonique & de dominante

dtns l’acception muficale. Ces différences

à’ aurhente 011 de plagal ne s’obferventplus que dans

le plain-chant ; & foit qu’on place la finale au bas

dudiapafon, ce qui rend le ton authentique:, foit '

qu’on la place au milieu, ce qui le rend plagal ; '

pourvu qu’au furplus la modulation foit régulière ,

la mufique moderne admet tous les chants , comme

authentiques également, en quelque lieu du diapa-

, fon où puiffe tomber la finale. ( V oyez mode ). Il y

a dans les huit tons de l’églife romaine quatre tons

authentiques ; favoir, le premier, le troifiëme , l e .

cinquième & le feptiême. ( Voyez tons de l'é g life ).

On appelloit autrefois fugue a u th en tiq u e celle dont

le fujet procédoit en montant, mais cette dénomr*

nadon n’ell plus d’ufage. ( J . J . Roujjeau ).

AXAMENTA , ou Assamenta ( mufique des an-,

cierrs). On appelloit ainfi les vers Saiiens, foit parce

qu’on les chantait à voix feule ( a fin voce ) , foit

parce qu’ils étoient gravés fur des ais ou planches ,

au rapport de Bullenger. ( de T h e a tro , lib, I I , cap,

iy . ) d’après Feftus. {M. de Cajlilhon.)