m o d e s , p a r M . R a m e a u | pièce inférée dans le

M e r c u r e de juin 1761 J dans laquelle ce profond

harmonifte commence à v o i r , comme les G r é e s ,

deux modes dans deux tétracordes. V o ic i ce que di-

foic ce rnuficicn vraiment philofophe , pag. 152 du

M e r c u r e : c ’eft le langage de l'homme de g é n i e . O n

m fera peut-être fu pris de me voir fonder d’abord

» le mode fur deux quintes, ..... lorfquê portant mes

vues plus lo in , je ne fonde ce mode que fur une

33 feule quinte. Mais le Code étoit déjà imprimé juf-

03 qu’à la page 215, quand j’en ai ert; épris la fu ite ,

.*>. fans que j’aie eu le tems de confronter le tout en-

33 femble...... Qu ’ôn a de peine à fe défifter des

33 ufages 1.... Que ne m’en a-t-il pas coûté pour en-

»3 tretenir un même mode dans les huit fons diato-

»3 niques 1 Malgré l’heureufe découverte du double

33 em p lo i | pour pouvoir conferver du moins le fenti-

33 ment d’un même mode en pareil cas, je n’ai que

33 trop fenti que le mode s’y changeoit en un autre.

33 ReconnoifLnt de plus en plus les droits du tétra-

?3 corde, dans les feules cadences qui conftituent le

33 mode , mes yeux fe font enfin ouverts. 33

Je ne m’entête point à n’envifager un mode que

fous la dimenlion d’une cétave. Je ne recours point

à l’octave du re pour déterminer Je mode auquel appartient

le tétracorde la f, b ut re. Comme Rameau,

je vois dans toute oéfcave diatonique, grecque ou

moderne , deux modes bien diftin&s 5 en la f i b ut re 3

le mode majeur de ƒ b ; & en mi f a fo l la , le mode

majeur de f a . Comme Rameau, je prends en montant

le tétracorde f i ut re mi, parce que la baffe

fondamentale la plus fimple, la plus naturelle , ut

ut f o l ut, 1 , 2 , 3 , 4 , qui eft afeendante , donne

ce ch ant en montant & non en defeendant ( voyez I

M . L. Ro.ujfier3 pag. 13 & 106) : comme Rameau ,

enfin, je vois en majeur d'ut y & non en mineur de

mi , ce tétracorde f i ut re mi ( voyez mon article

Baffe fondamentale3 n° . IV ) . Donc je dois voir le

tétracorde la f i b ut re , non en mineur de re , mais

en majeur de f i bémol.

4 ° . Il n’tft fait mention dans les théoriciens grecs,

que d’une feule proflambanomène, qui eft à un ton

au grave de l’hypate des hypares, & ne fait partie

d’aucun tétracorde. (V o y e z Eucl-.de _y pag. 17 ^ Ni-

chomaquey pag. 22 ; Gaudence , pag. 10-17 > -Arif-

tides - Quintilien , pag. 1 0 , &e. ) Donc toute

autre profitmbanomène que celle-là n’a point de fondement

dans l’hiftoire ; donc le mode de re, fi

mode mineur y avoit dans la mufique grecque , n’a-

voit point de proflambanomène.

X X . «« C ’eft à ce fi b 2.187, dont eft formé le

tétracorde eonjoirt ou fynemménon, que fe font

arrêtés les G r e c s , foit que Pythagore n’ait, pas voulu

étendre davantage fon fy ftêm e , foit que le genre

chromatique , qu’une plus longue fuite de termes jet-

reroit née-: flaire ment dans les autrestétracordes , lui

parut trop efféminé , & par-là dangereux aux moeurs;

car long-temps après Pythagore même les Lacédémoniens

punfient exemplairement le mufïcien T i mothée.

pour avoir tenté d introduire ce genre parmi

eus. 33

i ° . C ’eft très-probablement par le fi b qu’a commence

le fyflêm e grec ; mais rien ne prouve que les

Grecs fe foient anêcés à cette corde; c a r , ou les

demi-tons qui féparoient.leurs quinze tropes l’un de

l'autre , avoient été tirés de la pogreffion des diètes

fa ut fo l re la mi f i fa ifc utite f>l ite y &<-'■ S & dans

ce c a s , la progreflion des quintes grecques étoit l’in—

verfe de celle de M . L . Rouflier ; ou ils avoient été

tirés de la progreffion des bémols , f i mi la re fo l ut

f a fi. b mib la b rc b , ô’c.y & dans ce ca s , les Grecs

11e s’étoient point arrêtés au f i bémol.

l ° . Le plus difficile de tous les genres, conféquem-

ment le moins naturel , celui qui a dû être inventé

& mis en ufage le dernier de tous , c’eft fans contredit

'e genre enharmonique. ( V o y e z Ariftoxene

pag. 19 ; Gaudence, pag. 6 5 A n fl ides- Q -in ri lien J

pag 19. ) Cependant l’origine de ce genre eft de la

plus haute antiquité ( voyez Ariftiues 1 pa<*. 11 •).

Donc la diftinélion des genres eft antérieure à P y thagore.

O r , c ’eft à Pythagore lui-même que les

Grecs attribuent l’art de noter la mufique avec Jes

lettres de leur alphabet ( voyez Arifiides- Quintilien,

pag. 28 ) ; & 1 ordre confécutif de ces lettres repréfente

les cordes du grand fyftême. grec dans le genre

enharmonique. Donc Pythagore ne preferivoit pas

l’ufage de ce genre, ni , à plus forte raïfon, celui du

genre chromatique, dont l’exécution offre beaucoup

moins de difficultés. 11 détermina d’ailleurs les rapports

des fons du fyftême grec dans les trois genre s

( v o y e z Nichomaque, p. 1 4 ; Jambliquc , p. 10 2 ,

n°. 120) : rien ne prouve donc qu’il itjetâc l’ufage

du genre chromatique.

3°. « Les Lacédémoniens punirent Timothée pour

avoir tenté d’introduire le genre chromatique paru i

eux. 33 — Plaron éliminoit auffi dé fa république

( liv. III ) les harmonies lydienne, mixo-lydienne,

fy:;t mo-lydier.ne & jaftienne. Chacun doit être maître

chez foi. Mais la loi dés Lacédémoniens à cet

égard ne fut jamais celle du refte de la Grèce.

X X I . ce Mais ce qui prouve q u e , chez les Egyptiens

, le même fyftême s’étendoit beaucoup plus

lo in , foit que ces premiers maîtres des fciences

fifient u fig e des fons ultérieurs que fournit Ja progreffion

triple poùr en obtenir des intervalles chromatiques:,

foit qu’ils n’employaient que les modulations'

diatoniques formées de ces mêmes fon s , c’eft

que le même terme 2187, ou / b , le dernier terme

qui y fort employé, eft précifément celui par où

commencent les Chinois pour former leur fyftême

à fix cordes, que j’ai traduit à l’article I I , par les

notes naturelles mi, re fit la fo l mi. y»

Le fyftême de Mercure, le fyftême chinois, celui

de Tetpandre, celui de Pythagore & le grand fy fterré

grec fortent tou s, fuivant M . L. Rouflier ,

pag. 24 , de la progreffion triple ; mais de telle forcé

que chacun de ces fyftêmcs, excepté le premier, eft

égal au fyfteme immédiatement antécedant, aug-

menté d’un ou de deux termes immédiatement confé-

cutifs de cette progreffion _ ( voyez ci-de il us la

fia. D ). V oilà le principe qui a dirigé M. L . Roul-

fie r , jufqu'à la page 24 de fon Mémoire.

U n nouvel ordre de chofesfe préfente à la pag. 27.

Chacune des cordes du fyftême chinois b ai fie d un

demi-ton , & forme un nouvel accord mi b re b

ƒ b /a b fo l b mi b , qui n’eft plus formé par les

cinq premiers termes de la progreffion fi mi la re

fo l ut fa fi b , mais par les cinq derniers de la progreffion

f i mi la re fo l ut fa fi b mi b lab fe b fol b-

I l n’eft plus immédiatement dérivé delà lyre de M ercu

re, mais il eft ajouté au grand fyftême grec y pour

compléter avec lui le lyftême égyptien.

iQ. O r , eft-ce M. L. Rouiller qui abandonne ra

la page 2 7 , le principe qui le dirigeo'.t à la pag. 24?

E ft-ce le principe qui abandonne M. L . Rouflkr ,

& qui le force à donner à un feul & même fyftême

deux origines abfolument contradictoires ? Quoi

qu’il en foit , que devient le fyitême égyptien de la

page 64 , fi le tyftéme chinois n’eft pas- rm b reb Jib

la b folb mi b ? Et s’il n’eft pas mi re f i la fo l mi ,

que deviennent celui de Terpan.lre , celui de Pythagore

& le grand fyftême grec ?

O r , le fyftême élémentaire des Chinois n’a pu être

mi re f i la fol mi y puifque l'intiodudion du fi dans

les lyftêmes anciens n’ eft pas antérieure à Pythagore'.

Faut il donc s’en tenir à l’autre formule ? Mais fi

nous la fuppofons avec M . l’abbé Rouffier, p. 2 8 ,

t i ’ée de la fuiré des quintes fi b mib b ï<e b fo l b,;

fi nous fuppofons avec M . l’abbe Ptonflier, p. 2 4 ,

le grand f y f t ê m e t i r é des quintes // mi la reJtl

ut fa / b ; ii nous fuppofons avec M. l’abbé Rouflier,

p. 31-33 , le fyftême égyptien formé par la réunion

des fyflêmes grec & chinois ; fi nous fuppofons enfin

avec M. l’abbé Rouffier , p. 5 7 , ces trois fyftêmes

tirés d’une feule progrefli m à 1 2 termes, f i mi la re

fol ut fa f i b m,ï b lab a b /o/b, il faudra donc auffi

fuppofer les termes ƒ b mib i- b n b fo> b employés

plus de 600 ans avant les termes f i mi la re fo l ut

fa f b j car les Chinois font leur fyftême de près de

600 ans antérieur à celui de Mercure. ( V o y . l’article

Chinois, pag. -255-156. ) Pour faire quadrer l’ordre

des temps avec celui des termes d’une feule progreffion

triple, il faudra donc renverfer la progreffion de la

page 5 7 , & dire fol b re b la b mi b f b fa ut fo l re

la mi fitj , au lieu de fitj mi La re fo l ut fa f b m: b

la b re b folb : renverfement qui détruit de fond en

comble la théorie de M. l’abbé Rouffier.

X X II. «LesEgyptiens vouloient-ils faire retenir à

1 leurs initiés l’ordre diatonique entre les fons ? ils leur

rappeloient celui des planètes. Chacun des fons dits

naturel* répond à i ’une d’elles, foit qu’on prenne cec

j ordre par la plus éloignée, par Saturne, foit qu’on

i le commence par la planète la plus voifine de nous,

par la Lu-’.e. V o ic i cette correfpondance ; & je me

vois forcé de répéter i c i , que c’eft fans m yftère, fans

allégorie, fans autre application que celle de l’ ordre

des fons à l’ordre des planètes , qu’il faut .entend; e

cette correfpondance ; car je trouve a fiez fouvent de

nos auteurs à.eftampes q u i, n’entendant rien à tous

ces rapports, commencent, comme le fait toujours

le peuple, par s’en moquer. 33 Pag. 72.

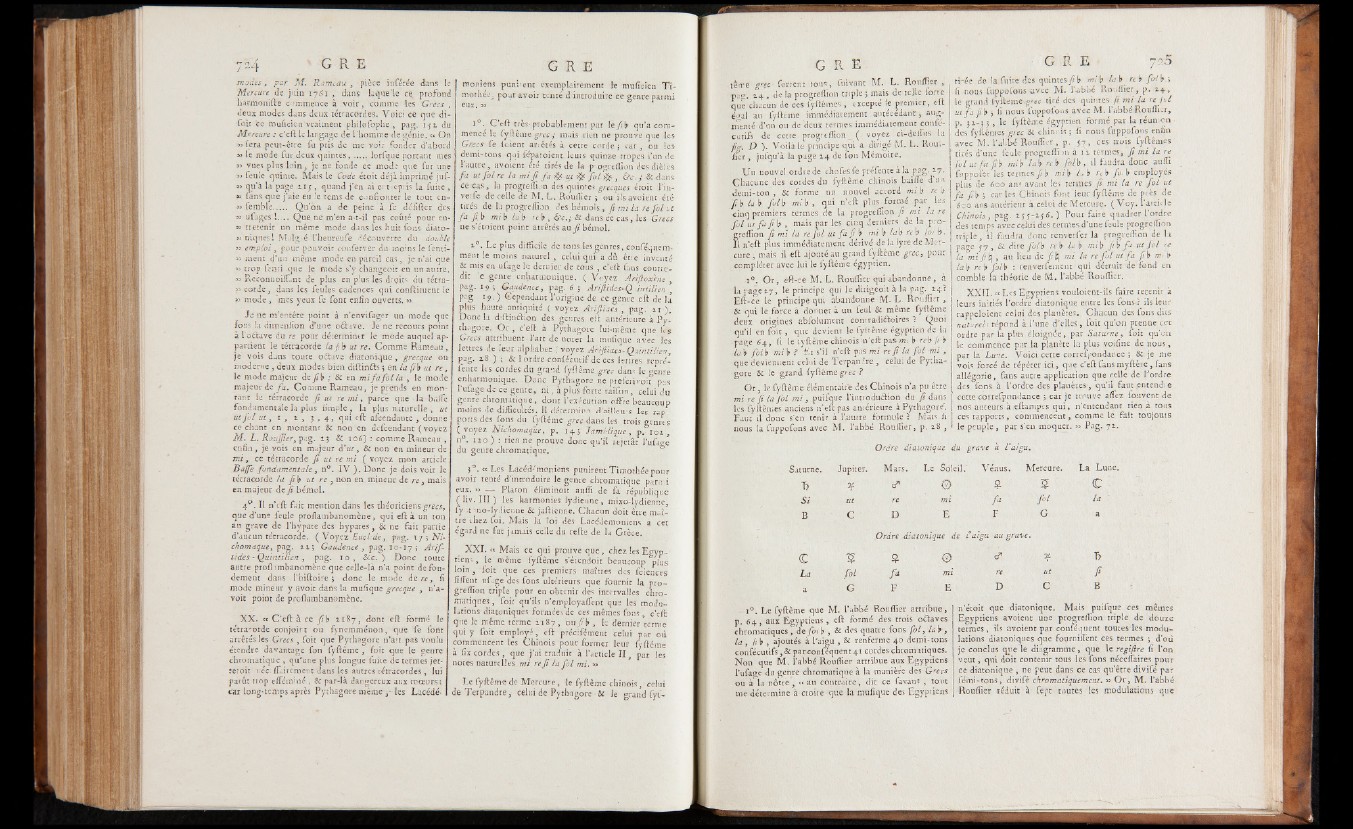

Ordre diatonique du grave a Vaigu.

Saturne. Jupiter. Mars. Le Soleil." Vénus. Mercure. La Lune.

T? > o’ © £ ? € '

Si ut re mi f u f ° ‘ la

B c D E F G a

Ordre diatonique de i* aigu au grave.

(C 5 0 © <e Tf. r?

La fo l ƒ “ mi re ut f '

a G F E D C B

1° . Le fyftême que M. l’abbé Rouffier attribue,

p . 6 4 , aux Egyptiens, eft formé des trois oélaves

chromatiques, de foi b , & des quatre fons fo l, la b ,

la , h b , ajoutés à l ’aigu , & renferme 40 demi-tons

confécutifs , & par conféquent 41 cordes chromatiques.

Non que M. l’abbé Rouffier attribue aux Egyptiens

l’ufage du genre chromatique à la manière des G recs

011 à la nô tre , « au contraire, dit ce favant | tout

me détermine à croire que la mufique des Egyptiens

n’étoit que diatonique. Mais puifque ces mêmes

Egyptiens avoient une progreffion triple de douze

termes, ils avoient par confécjuent toutes les modulations

diatoniques que fourniflent ces termes ; d’où

je conclus qye le diagramme, que le regiflre fi l’on

v eu t, qui doit contenir tous les fons nécefiaires pour

ce diatonique , ne peut dans ce cas qu’être divifé pair

fémi-tons, divifé chromatiquemcnt. >3 O r , M. l’abbé

Rouffier réduit à fept toutes les modulations que