37S G O R , ,

jouer le premier, avec un cor en ƒ* ; ce .qui fait uni

quarte de différenceXes compofiteurs qui ne veulent

fe fervir des cors que comme parties d’accompagnement

ne fortiront pas de cette étendue > & n’emploieront

que les rondes & toutau plus les blanches

de la gamme donnée pour exemple.

Dans celle qui eft imprimée j, première partie

du quatrième tome des Arts & Métiers » il y a

quelques fautes .d’impreffi on que l’on pourra rec-

tilier fur celle que nous indiquons ici ,fig. 123.

On y trouvera aufli d’autres détails que par cette

raifon nous croyons devoir omettre.

Les compofiteurs qui vpudroient connoître a fiez

bien le cor pour pouvoir le faire réciter d’une manière

brillante, & faire valoir des artiftes en état

d’exécuter leurs idées , ajouteront à ces règles générales

les obfervations fuivantes.

La valeur des notes de la gamme fig. 123 eft proportionnée,

comme nous l’avons dit, à la force du

fon que l’on y peut donner; en outre, plus cette

valeur eft grande, plus les notes fe prennent facilement,

& peuvent être employées dans un trait.

Cependant les notes de peu de valeur & désignées

par des noires ou des croches,dont le fon eft nécef-

fairement fourd, & l’intonation difficilement jujfte ,

peuvent être admifes dans des traits fimples, comme

un palîage diatonique en doubles croches, où

l ’oreille ne lent que l’enfembîe & l’intention dp

trait, & ne peut apprécier la jufteffe partielle des

fons , vu leur rapidité.

La gamme que nous donnons pour exemple eft

en A On la baillera d’un fémi-ton pour avoir celle

de mi naturel, & tous les fons s’y trouveront dans

le même rapport, à cette différence près, que l’exécution

des notes aigues fera plus facile.

L e cor en mi b peut rendre avantageufement un

chant large & majeftueux; mais,comme le fon en

eft un peu fourd ( & plus on baiffera le ton, moins

il fera fonore, ) les traits que l’on y pourroit exécuter

feroient difficilement compris, s’ils étoient

d’ un mouvement trop vif.

Les autres gammes ne font pas propres à faire

briller le cor, ni dans les traits, ni dans le chant ;

car plus haut que fa , les fons aigus font glapiffans;

plus bas que mi b , les fons graves font trop fourds,

& les vibrations de l ’inffrument trop prolongées.

M. le Brun renvoyé au volume des Arts &

Métiers, pour la manière de noter les parties de

cor; mais comme elle ne nous y paroit pas pré-

fentée avec affez de détails, nous avons cru devoir

.en reparler ici.

Les cors jouent toujours en u t , & on fuppofe

ordinairement que leur partie eft écrite fur la cle f de

fo i fécondé ligne ; ainfi: leur tonique , quelle qu’elle

foit , eft écrite dans l’efpace de la troifième à la

quatrième ligne.

c 0 #R

il' n

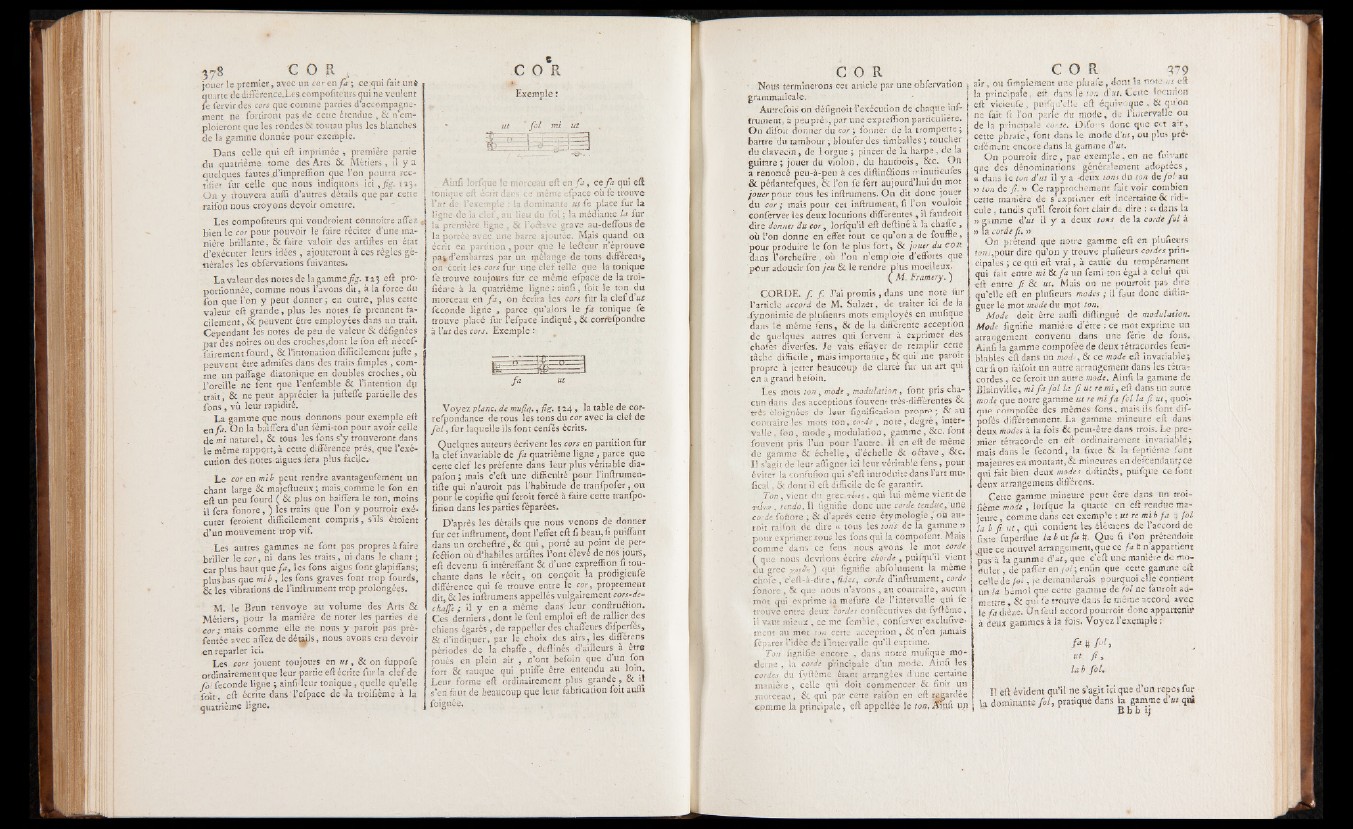

Exemple :

ut • fo l

Ainfi lorfque le morceau eft en f a , ce fa qui eft

tonique eft écrit dans ce même efpaçe où fe trouve

Y ut de l ’exemple : la dominante ut fe place fur la

ligne de la c le f, au lieu du fol ; la médiante la fur

la première ligne, & l’oâave grave au-deffous de

la portée avec une barre ajoutée. Mais quand on

écrit en partition, pour que le leéleur n’éprouve

pas,.d’embarras par un mélange de tons différens,

on écrit les cors fur une clef telle que la tonique

fe trouve toujours fur ce même efpace de la troù-

fième à la quatrième ligne : ainft, foit le ton du

morceau en f a , on écrira les cors fur la clef d'ut

fécondé ligne , parce qu’alors le fa tonique fe

trouve placé fur l’efpace indiqué, & correfpondre

à Y ut des cors. Exemple: a

fa ut

V oyez plane. de mufiq., f i g. 1 24 > la table de cor*

refpondance de tous les tons du cor avec la clef de

fo l , fur laquelle ils font cenfés écrits.

Quelques auteurs écrivent les cors en partition fur

la clef invariable de fa quatrième ligne , parce que

cette clef les préfente dans leur plus véritable dia-

pafon ; mais c’eft une difficulté pour l’inftrumen-

tifte qui n’auroit pàs l’habitude de tranfpofer, ou

pour le copifte qui feroit forcé à faire cette tranlpo-

fition dans les parties féparées.

D ’après les détails que nous venons de donner

fur cet infiniment, dont l’effet eft fi beau, fi puiffant

dans un orcheftré , & q u i, porte au point de per-

feélion où d’habiles artiftes l ’ont élevé de nos jours,

eft devenu fi intéreffant Sc d’une expreffion fi touchante

dans le récit, on conçoit la prodigieufe

différence qui fe trouve entre le cor, proprement

dit, & les inftrumens appellés vulgairement cors-de-

chajfe ; il y en a même dans leur conftru&ion.

Ces derniers , dont le feul emploi eft de rallier des

chiens égarés , de rappeller des chaffeurs difperfés,

& d’indiquer, par le choix des airs? les différens

périodes de la chaffe, deftinés d’ailleurs à être

joués en plein air , n’ont befoin que d un fon

fort & rauque qui puiffe être entendu au loin.

Leur forme eft ordinairement plus grande , & il

s’en faut de beaucoup que leur fabrication foit aufïi

foignée.

C O R

Nous terminerons cet article par une obfervation j

grammaticale. ' l

Autrefois on défignoitd’exécution de chaque inf-

frument, à peu pré:,, par une expreffion particulière.

On difoit donner du cor ; fonner de la trompette ; |

battre du tambour ; bioufer des timballes ; toucher

du clavecin, de 1 orgue ; pincer de la harpe, de la

guitare; jouer du violon, du hautbois, &c. On

a renoncé peu-à-peu à ces diftinétions rmnutieufes

& pédantelques, 6c l’on fe fert aujourd’hui du mot

jo u e r pour tous les inftrumens. On dit donc jouer

du cor ; mais pour cet infiniment, fi l’on vouloit

conferver les deux locutions différentes , il faudroit

dire donner du cor, lorfqu’il eft deftiné à la chaffe ,

où l’on donne en effet tout ce qu’on a de fouffle,

pour produire le fon le plus fort, & jouer du c o r

dans l’orchéftre , où l’on n’empioie d’efforts que

pour adoucir fon je u 6c le rendre plus moelleux.

( M. Framcry. )

CORDE, f . f . J’ai promis , dans une note fur

l’article accord de M. Sulzer, de traiter ici de la

-fynonimie de plufienrs mots employés en mufique

dans le même fens, & de la différente acception

de quelques autres qui fervent à exprimer des

chofes diverfes. Je vais effayer de remplir cette

tâche difficile , mais importante, 6c qui' me paroît

propre à jetter beaucoup de clarté fur un art qui

en a grand befoin.

Les mois to n , mode , m od u la tio n , font pris chacun

dans des acceptions fouvent très-différentes 6c

très éloignées de leur fignification propre ; & au

contraire les mots ton,,corde , note, degré, intervalle

, fon, mode , modulation, gamme, &c. font

fouverit pris l’un pour l’autre. 11 en eft de même

de gamme & échelle ; d’échelle & oélave, &c.

I l s’agit de leur affigner ici leur véritable fens, pour

éviter la confufion qui s’eft introduite dans l’art mu-

f i c a l& dont il eft difficile de fe garantir.

Ton, vient du grec.roW, qui lui même vient de

ruva»1, tendo. Il lignifie donc une corde tend ue, une

corde fonore ; & d’après cette étymologie ,' on au-

roit raifon de dire « tous les tons de la gamme »

pour exprimer .tous les fons qui la compofent. Mais

comme dans ce fens nous avons le mot corde

( que nous devrions écrire chorde , puifqu’il vient

du grec |$|ff ) qui fignifie abfolument la même j

chofe , c’eft-à-dire, fides, corde d’inftrument, corde j

fonore que nous n’avons , au contraire, aucun

mot qui exprime la mefure de l’ intervalle qui fe j

trouve entre deux cordes confécutives du fyftême, j

il vaut mieux , ce me femble, conferver exclufive-

ment au mot ton cette acception, & n’en jamais

féparer l’idée de l’intervalle qu’il exprime.

Ton. fignifie encore , dans notre mufique moderne

, la corde principale d’un mode. Ain fi les

cordes du fyftême étant arrangées d une certaine

manière, celle qui doit commencer & finir un

morceau, & qui par cette raifon en eft regardée

çpmme la principale, eft appellée le ton, Annfi un

C O R 3 7 9

air, ou Amplement une phrafe, dont la note ut eft

la principale, eft dans le ton d'ut. Cette locution

eft vicieufe , puifqu’elîc eft équivoque , & qu on

ne fait fi l’on parle du mode, de ^intervalle ou

de la principale corde. Difo-s donc que cet a 'r ,

cette phrafe, font dans le mode d'ut, ou plus pré-

cifément encore dans la gamme d’i/f.

On pourroit dire, par exemple, en ne fuyant

que des dénominations généralement adoptées,

u dans le ton d'ut il y a deux ions du ton de fo l au

sa ton de fi. » Ce rapprochement fait voir combien

cette manière de s’exprimer eft incertaine & ridicule

, tandis qu’il feroit fort clair de dire : « dans la

» gamme d'ut il y a deux tons de la corde fo l à

j> la corde fi. »

On prétend que notre gamme eft en plufieurs

tcmj,pour dire qu’on y trouve plufieurs cordes principales

; ce qui eft vrai, à caufe du tempérament

qui fait entre mi 6c fa un femi-ton égal à celui qui

•eft entre fe & ut. Mais on ne pourroit pas dire

qu’elle eft en plufieurs modes ; il faut donc diflin-

guer le mot mode du mot ton.

Mode doit être aufli diftingué de modulation.

Mode fignifie manière d’être : ce mot exprime un

arrangement convenu dans une férié de fons.

Ainfi la gamme compofée de deux tétracordes fem-

blabies eft dans un mode, & ce mode eft invariable;

car fi on faifoit un autre arrangement dans les tétra-r

cordes , ce feroit un autre mode. Ainfi la gamme de

Blainville, mi fa fol la f i ut re mi, eft dans un autre

mode que notre gamme ut re mi fa fol la f i ut, quoique

compofée des mêmes fons, mais ils font dif-

pofés différemment. La gamme mineure eft dans

deux modes à la fors & peut-être dans trois. Le premier

tétracorde en eft ordinairement invariable’ ;

mais dans le fécond, la fixte 6c la feptième font

majeures en montant, & mineures en defeendant; ce

qui fait bien deux modes diftin&s, puifque ce font

deux arrangemens différens.

Cette gamme mineure peut être dans un troifième

mode , lorfque la quarte en eft rendue majeure

, comme dans cet exemple : ut re mi b fa fol

la b f i u t , qui contient les élémens de l’accord de

fixte fuperflue la b ut fa fc. Que fi l’on prétendoit

que ce nouvel arrangement, que ce fa # n’appartient

pas'à la gamme d'ut, que c’eft une manière de moduler

, de paffer en fo l; enfin que cette gamme eft:

celle de f e l , je demanderois pourquoi elle contient

un la bémol que cette gamme de fol ne fauroit admettre

, & qui fe trouve dans le même accord avec

le fa dièze. Un feul accord pourroit donc appartenir

à deux gammes à la fois. Voyez l’exemple :

fa $ fo l , ^

ut f i*

la b fol.

Il eft évident qu’il ne s’agit ici que d’un repos fur

la dominante fo l, pratiqué dans la gamme d'ut tpi

B b b 1;