la quatrième oftave procède par femi-tons ; la cinquième

par quart de ton ; la fixième par demi-

quart, &c.

Dor.c Yéchelle naturellen’eft pas circulaire ou récurrente

comme celle des Gr; es & des modernesc’eft-

à-dire, que toutes les céïaves n’y font pas femb’ables.

C a r , t°. fuivant l'expérience de Tartini, letonmaje ir

ut re, 8 , 9 , fait réfonner fon générateur ou fa

tonique ut i. Donc l’oélave Ml rc, 16 , 18 , doit

faire réfonner, comme elle fa t effectivement, la tonique

ut 2 ; donc la double oétave ut re, 3 2 , 36 ,

doit faire réfonner 'a tonique ut 4, &c. Donc, chaque

oéfave dn fyftême moderne a fa tonique particulière.

O r , autant de toniques, autant de modes, cela eft

ireonteftabîe. Véchele des modernes contient cinq

oélaves ; donc elle appartient à cinq modes diffé-

rens* Au contraire, deux termes immédiatement

confécurifs de la progreffion des nombres naturels,

donnent toujours la même tonique, par l’expérience

de Tartini. Donc YécheUe natute le appa tient à un

feul mode. D ’ailleurs, quelle cacophonie toutes les

oélaves des échelles grecque ou moderne réunies ne

feroienr-elles pas? Au lieu que tout:s les oélaves

de l’échelle naturelle, fonnant enfemble, forment le

plus parfait de tous les accords. ( Voyez mon art.

Buffe-fondamet taie, n°. I .) Donc la forme progref-

five eft plus harmonieufe, & par confiquent plus

harmonique, plus muftcale que la forme récurrente ;

donc l’échelle des harmoniques du corps fonore efl

préférable aux echel es grecque & moderne.

L’étendue du clavier naturel doit être déterminée

par l’apprériabilité des fons & par celle des intervalles.

Or , i° . pour celle des fons voyez

Appréciable. z ° . par rapport à celle des intervalles,

il faut diflirguer les intervalles de l’harmonie d’avec

ceux du chant. Le rapport de la tiercé majeure efl

de 4 à ; , ou de 64 à 80 ; une tierce altérée dans

le rapport de 64 à 8 1 , telle qu’é.-oit le diton des

Grecs, n’efl pas fupportable dans un accord. L ’oreille

fent donc la différence de 80 à 81 p mais le tiers

de cette différence efl pre'qu’infenfible, c’eft-i-dire,

que fi au lieu d’a. corder ut avec mi, on accorde par

quinte ut fol re lamé, & qu’on affo.bliffe également

les trois dernieres , les tierces & les quintes feront

trcs-fuppcrtables , & leur âltérctir n prefqu’infen-

fib'e. Si on partage la différence de 80 à 81 en deux,

c’eft-à-dire, fi l’on fait 'e rapport de la tierce majeure

de 128 à 161, la tierce fera fenfiblement trop forte,

mais néanmoins fupportable, car elle efl encore plus

forte dans le tempérament de Rameau. O r , les termes

8 0 & 8 1 r ppariier nent à la feptième oétave du gèné-

rateut 1 , laquel'e commence à 6 4 , & finit à 1 z 8 ,

mais r ar le tempérament, on prend entre 80 & 8 1 ,

ou 160 & 162, le moyen terme ról . Donc on

peut fe paffer de la feptième oétave, & fe borner

l la fixième, c’ifl- à-dire, à celle des quarts de ton,

de 32 à 64. A l’égard des voix , leur plus grande

étendue »’excédant pas trois oélaves, un clavier de

fix oélaves eft plus que fuffifant, & le genre enhar-

me nique ne leur étant guères plus poffible que naturel

, elles doivent fe borner dans toutes les cétaves

aux te ns & aux demi-tons, toutes les fois qu’èlks

procéderont par intervalles conjoints.

Les rapports de l’céfave diatonique natirelle ,

font 1 8 , 9 , i o , 1 1 , 1 2 , 13, 14, i<, 16; ceux de

la gamme moderne, font : 8 , 9 , 10, 12, -^,

15 , 16. Donc les notes i t re mi fo l f i , 8 , 9 , 10,

12 , i f , 16 , font communes aux deux fyhêmes.

Dans la table de la génération harmonique, & dans

•tous mes articles , j’ai défigné le quatrième fon de

la gamme naturelle, le fa des cors & des trompettes,

le véritable fa , le fa donné par le corps fonore,

par ces deux lettres ren v e r fé e s ,^ , afin de le distinguer

du fa moderne, avec lequel il fait un intervalle

de 11 à ou de 33 à 32. La gamme naturelle

a deux la , l’un confonnant fur ut, l’autre

diflonant. Le confonnant entre comit é confonnance

dans l’accord de fixte ajoutée, ut mi fol la, 4 , 5..,

6 , i ç , & harmoniquement, ut mi f i l j v , 4 , 5 , 6 , 7 .

Le la diftonant entre comme diftona.nce dans l’accoFd

de fixte attribuée par les modernes exclufivemenc

au mode mineur; re fa la f i , 9 , i f , , 15 , &

harmoniquement, r e jv t .if , 9 , 1 1 , 13, 15. (Voyez

mon art. Fondamental. )

Les noms des notes de la gamme naturelle font

donc ut re mi Jv f l ta iv f i ut.

8, 9, a o y n , i 2 , 1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ;

J’avois, par déférence pour un de mes collabo-

teurs, défigné le la diflonant par jv , & le confonnant

par [a ; mais ce %a a deux inconvéniens. i°. C ’eft

une note du plain-chant. 20. 11 indique un f i b.

Donc, i° . il aurait pu caufer de la confuficn dans

les anicles cù je compare le plain-chant à îa mufique

nature'le. 20. L’accord de fixte ajoutée eft harmoniquement

le même accord que l’accord fenfible ; car

les rapports de ut mi fol p font 4 , 5 , 6 , 7 ; c:ux

de fol f i re mi «?, font 12, 15 , 18, 2 1 , ou 4, 5 ,

6 , 7 . O r , le mi * fait une fécondé fur le re de l’accord

fenfible. Donc, àpa i , la quatrième note de

l’accord de fixte ajoutée doit faite une fécondé fur le

f i t ; donc le j v convient mieux que le % a , ou f i }>.

D’ailleurs nous fommes habitués à folfier cet acc< r i

par ut mi fol la & non ut mi f i l f i j> ; il étoit donc

plus naturel d’emp’oyer le la que le ou f i ^ . Auflî

n’ai-je adopté cette ccrreélion que d. ns l’art. Accord.

Quo'que les rapports des oélaves chromatiques

naturelle & moderne fuient fort di^érens, j’ai défigr.é

tous les fons impairs de la première par les notes

de l’c éiave diatonique fuivies du dièfe. Ut ut % ,

>6, 17,

re re #, mi mi # , Jv Jv , fol fo l # , &c. J’ai pré-

18, 19 , 20 , 21, 22 , 2.3, 24. 2-5, .

fé.é les dièfes aux" bémols, pour ne pas contredire

ouvertement le préjugé des moden.es, qui veulent

que le bémol fe jéfolve en dvfcendant, & le dièfe

en montant. O r , dans le mouvement fondamental

«Toélave, tous les fons harmoniques du fon grave

fe léfolve.'t en montant fur les harmoniques adjacens

du fon a gu. (V oy e z mon art. Baffe-fondamentale,

n*. V . ) Ainfi tous les fons de la première colonne,

(voyez la table de la générât, harm. ) fe réfolvent

en montant fur les fons adjacens de la fecon ie col.

Donc toutes les notes dièfées de la première colonne,

c’eft-à-dire, des cinquième , fixième, feptième.o&ave

de la p?emière colonne, doivent fe réfoudre en montant;

donc, dans le préjugé moderne, le -dièfe leur

convient m.ejx que le bémol. •

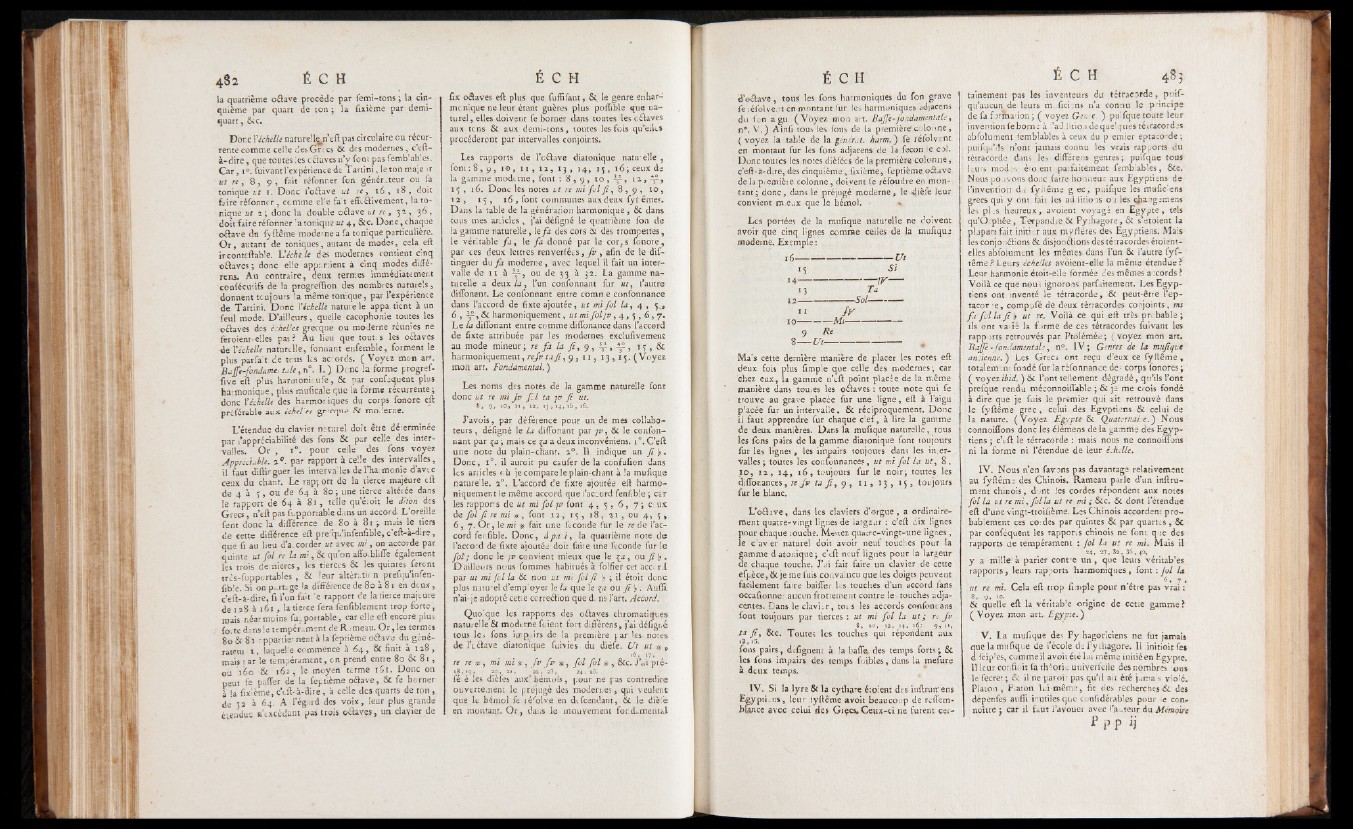

Les portées de la mufique naturelle ne doivent

avoir que cinq lignes comme celles de la mufique

moderne. Exemple:

16------------------------------Ut

15 Si

! 4------------------------ IV----

13 Ta

12----------------- Sol---------- -

" M V

9 Re

8----Ut------------------------

Ma:s cette dernière manière de placer les rotes eft

deux fois plus fimple que celle des modernes; car

chez eux, La gamme n’eft point placée de la même

manière dans touses les oélaves : route note qui fe

trouve au grave placée fur une ligne, eft à l’aigu

p'acée fur un intervalle, & réciproquement. Donc

il faut apprendre fur chaque clef, à lire la gamme

de deux manières. Dans la mufique naturelle, tous

les fons pairs de la gamme diatonique font toujours

furies lignes, les impairs toujours dans les in.er-

valles; toutes les confonnance«, ut mi fo l la ut, 8.

10, 12 , 14 , 1 6 , toujours fur le noir; toutes les

difTor.ances, re Jv ta f i , 9 , 1 1 , 13 , 15 , toujours

fur le blanc.

L’oélave, dans les claviers d’orgue, a ordinairement

quatre-vingt lignes de largeur : c’eft dix lignes

pour chaque touche. Mwez quatre-vingt-une lignes ,

le c'av er naturel doit avoir neuf touches pour la

gamme d atonique ; c’eft neuf lignes pour la largeur

ae chaque touche. J’ai fait faire un clavier de cette

efp.èce, & je me fuis convaincu que les doigts peuvent

facilement faire bailler k s touches d’un accord fans

occafionne: aucun frottement contre le> touches adjacentes.

Dans le c la vi.r , tors les accords confonrans

font toujours par tiefees : ut mi fo l la ut ; re Jv

8, io ,:-'12, 14. 1^; 9 » I».

ta f i , &c. Toutes les touches qui repondent aux

fons pairs, defignent à !a bafift. des temps forts; &

les fons impairs des temps foifiles, dans la mefure

à deux temps.

IV. Si la lyre & la cythare é:o’:ent des inftrumens

Egypti-ns, leur fyftême avoit beaucoup de reflem-

felance avec celui des Gtçc$» Ceux-ci ne furent çertainement

pas les inventeurs du tétracorde, puif-

qii’aucun de leurs m <fici:ns n’a connu le principe

de fa f :>rmarion ; ( voyez Gen e ) pulfque toute leur

invention fe borne à l’ad.ütio.» de quelques tétracordes

abfolument fëmblables à ceux du p emier eptaco-de ;

puifqu’iîs n’ont jamais connu les vrais rapports du

tétracorde dans le» différens genres; puifque tous

leurs modes éto.ent parfaitement femblables, &c.

Nous pouvons donc faire honneur aux Egyptiens de

l’invention d i fynême g e c, puifque les muûciens

grecs qui y ont fait les additions 0.1 les ejiangemens

les pl.s heureux, avoient voyagé en Egypte, tels

qu’O.'phée, Terpandre & Pyrhagore, & s’etoient la

plupart fait Initier aux myftéres des Egyptiens. Mais

les conjonélions & disjonftions des técracordes étoient-

elles abfoiument les mêmes dans l’un & l’autre fyftême

? Leurs échelles avoient-elle la même étendue ?

Leur harmonie étoit-eile formée ces mêmes accords ?

Voilà ce que nou» ignorons parfaitement. Les Egyptiens

ont inventé le tétracorde, & peut-être l’ep-

tacor ‘e , compofé de deux tétracordes conjoints, mi

fa fo lia f i b ut re. Voilà ce qui eft très pre bable ;

ils ont vaaé la forme de ces tétracordes fuivant les

rapports retrouvas par Ptplémée; (voyez mon art.

Baffe - fondamental: , n°. IV ; Genres de la mufique

antienne.') Les Grecs ont reçu d’eux ce fyftême ,

totalement fondé fur la rèfonnance de; corps fonores ;

( voyez ibid. ) & l’ont tellement dégradé, qu’ils l’ont

prefque rendu méconnoiffable ; & je me crois fondé

à dire que je fuis le premier qui ait retrouvé dans

le fyftême grec, celui des Egyptiens & celui de

la nature. (V oy e z Egypte & Quaternaire.) Nous

connoiffons donc les élémens de la gamme des Egyptiens

; c’tft le tétracorde : mais nous ne connoiffons

ni la forme ni l’étendue de leur é.hdle.

IV. Nous n’en favons pas davantage relativement

au fyftême des Chinois. Rameau parle d’un inftru-

ment chinois, dont les cordes répondent aux notes

fo l la ut re mi, folia ut re mi ; &c. & dont l’étendue

eft d’une vingt-troifième. Les Chinois accordent probablement

ces cordes par quintes & par quartes, &

par conféquent les rapporis chinois ne font que des

rapports de tempérament : fol la ut re mi. Mais il

24, 27, 3 2 , 3 6 , 40,

y a mille à parier contre un , que leurs véritab’es

rapports, leurs rapports harmoniques, font : f i l la

A 6 , 7 ,

ut re mi. Cela eft trop fimple pour n’etre pas vrai :

8, ÿ , 10.

& quelle eft la véritable origine de cette gamme ?

(V o y e z mon art »Egypte.)

V . La mufique des Pythagoriciens ne fut jamais

que la mufique de l’école de Pythagore. Il initioit fes

d fcip’es, comme il avoit été lui même initié en Egypte.

11 leur cor.fioit fa théorie univerfelle des nombres ous

le fecret ; & il ne paroi: pas qu’il ait été j«ima s violé.

Platon, Piaton lui-même, fit des recherches & des

dépenfes aufii inutiles que confidérables pour ie con-

noître 3 car il Lut l’avouer avec l’a-teur du Mémoire

p p p ij