€ § 2 G E N

. Si l’on demande pourquoi j’admets dix cordés chromatiques

& dix enharmoniques, je dirai que c’eft

parce que , pour former un fyfiême mufical complet ,

il faut que chaque corde ait la faculté de s’unir mé-

lodiquement avec fa voifine, au-deflus &: au-deffous,

par un fémi-ton.

. O r , comme en ut, mode majeur, qui eft le type ou

modèle de tous les tons majeurs, il y a deux notes qui

cadencent diatoniquement avec leur voifine en delfus ,

ou en delfous, par un fémi-ton s favqir : en montant fi

& mi, f i ut & mi fa y & en defeendant/a & ut 3 qui

forment les cadences fa mi & utfi ; il n’en refte plus que

cinq à faire cadencer ainfî, au moyen du chromatiq

u e , & c e 'fo n t , èn montant, f d ut fo l re la, & en

defçendant \ f i mi la re fo l : donc cinq dièfes chromatiques,

f'a # ut# fo l * re# la # , & cinq bémols

chromatiques f i b mi b la b re b folb.

Mais , au moyen du dièfe chromatique , on a

éloigné d’ un to n , de leurs voifînes' au-defîbus, les

cordes chromatiques yà # ut # fol# re# /a# ; en

conféquence , il faut qu’un dièfe rapproche ces notes

ainfî diftantes , & c’eft l’opération des cinq dièfes

«enharmoniques mi # f i # fa X ut X fo l X .

G E N

De même les cinq bémols chromatiques yf b mi b

la]} reb fo lb , ont éloigné de leurs voifir.es au-deifus

les cinq notes fur lèlquellcs ils portent ; il faut donc

rapprocher ces voifincs trop éloignées d’un fémi-ton,

& c eft à quoi font deftii.és les cinq bémols enharmoniques

ui b fa b .f i b b mi bb la bb. .

Par cette explication l'on voit pourquoi, dans

les fept dièfes fimples, les deux derniers mi'# & fi#

font au nombre des enharmoniques , & pareillement

pourquoi j ’ai été obligé de comprendre ut b & fa b

parmi les cordes de ce troifième genre.

•S’il n’etoit pas inutile de propofer quclqu’améiio-

ration dans l’emploi des lignes, je dirois qu’il faudroit

diftinguer, par le figne , le dièfe & le bémol diatoniques

du chromatique & de l’enharmonique. Mais

il faut fe contenter pour le moment de prouver

l'exiftence de ces trois efpèces de cordes.

Prouvons que les cordes chromatiques ne fe marient

point entr’elles , & que par conféquent elles

diffèrent elfentieltement des diatoniques qui ont cette

faculté. ' . ■ ,

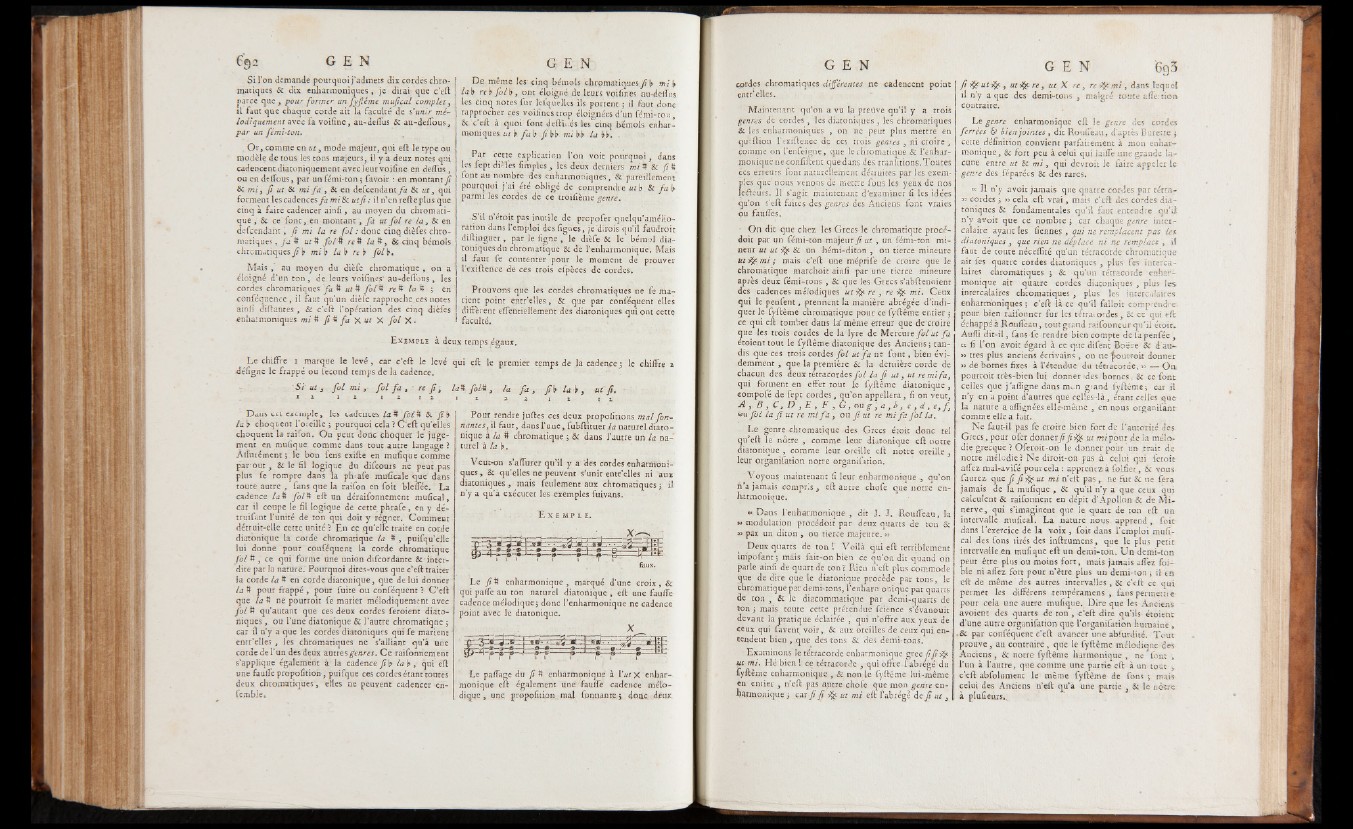

Exemple à deux temps .égaux.

Le chiffre 1 marque le le v é , car c ’eft le levé qui çft le premier temps de la cadence; le chiffre a

défigne le frappé ou fécond temps de la cadence.

' Si ut , fo l mi y fo l fa , re f i ;

I i - I Z I X I .2,

Dans cet exemple, les cadences /a# fol# & f i b

la b choquent l’oreille j pourquoi cela? C 'e ft quelles

choquent la raifon. On peut donc choquer le jugement

en mufique comme dans tout autre langage ?

Alfurécnent ; le bon fens exifte en mufique comme

p a rou t , & le fil logique du difeours ne peut pas

plus fe rompre dans la p'hiafe mnficale que' dans

toute autre , fans que la raifon en fôit blefTée. La

cadence /a# fol# eft un déraifonnement mufical,

car il coupe le fil logique de cette ph.rafe, en y dé-

truifant l’unité de ton qui doit y régner. Comment

détruit-elle cette unité ? En cç qu’elle traire en corde

diatonique la corde chromatique la # , puifqu’clle

lui donne pour conféquent la corde chromatique

fo l # , ce qai forme une union difcordance & ' interdite

par la nature. Pourquoi dites-vous que c’eft traiter

la corde la # en corde d iatonique, que de lui donner

la # pour frappé , pour fuite ou conféquent ? C ’eft

que la # ne pourroit fe marier mélodiquement avec

fo l # qu’autant que ces deux cordes feroient diatoniques

,. ou l’une diatonique & l’autre chromatique ;

car fl n’y a que les cordes diatoniques qui fe marient

entr’elles , les chromatiques ne s’alliant qu’à une

corde de l’un des deux autres genres. C e raifonhement

s’applique également à la cadence y# b la b , qui eft

une fauffe p ropofîtion, puifque ces cordes étant toutes

deux chromatiques, elles ne peuvent cadencer en-

fembje«.

la# fol# * la fa y f i b la b , ut fi,

1 z . x -X 1 x - "j, r- ' ;

Pour rendre juftes ces deux propofîtions mal fon-

nantes, il faut, dans l’une, fubftituer la naturel diatonique

à la # chromatique ; & dans l’autre un la naturel

à la b.

Veut-on s’afTurer qu’il y a dés cordes enharmoniques

, & qu’elles ne peuvent sfonir entr’elles ni aux

diatoniques, mais feulement aux chromatiques ; il

\ n’y a qu’à exécuter les exemples fuivans.

E x e m p l e .

Le f i # enharmonique , marqué d’une croix , &

qui paffe au ton naturel diatonique , eft une fauffe

cadence mélodique; donc l’enharmonique ne cadence

point avec le diatonique.

X

Ç S —■A— f*—-J— » —s --------- *— ©.— ®.—— —0— - f i t

. r 1 1 1 >• * .. 1 1' 1. ■ 1 - i-

Le pafTage du fi # enharmonique à Y ut X enharmonique

eft également unëTaulTe cadence mélodique,

une: propofition. mal formante; donc, deux

G E N G E N 6g 3

eprdes chromatiques différentes ne cadencent point

entr’elles.

Maintenant qu’on a vu la preuve qu’il y a trois

genres de cordes, les diatoniques, les chromatiques

& les enharmoniques , on ne peut plus mettre en

queftion l'exiftence de ces trois genres , ni croire ,

comme on l’en feigne, que le chromatique & l'enharmonique

ne confident quedans des transitions. Toutes

ces erreurs four naturellement détruites par les exemples

que nous venons de mettre fous les yeux de nos

Ie&eürs. II s’agit maintenant d ’examiner fi les idées

qu’on s’eft faites des genres des Anciens font vraies

ou faufTes.

• On dit que chez les Grecs le chromatique procé-

doit par un fémi-ton majeur f i u t , un fémi-ton mineur

ut ut c & un hémi-diton , ou tierce mineure

lu mi ; mais c’eft une méprife de croire que le

chromatique marchoit ainfî par une tierce mineure

après deux fémi-tons , & que les Grecs s’abftenoient

des cadences mélodiques ut-fy re , re mi. Ceux

qui le penfent, prennent la manière abrégée d’indiquer

le fyftême chromatique pour ce fyftême entier ;

ce qui eft. tomber dans la' même erreur que de croire

que les trois cordes de la lyre de Mercure fo l ut fa

étoienttout le fyftême diatonique des Anciens; tandis

que ces trois cordes fo l ut fa ne font » bien évidemment

, que la première & la dernière corde de

chacun des deux tetracordes fo l la f i ut, ut re mifat

qui forment en effet toüt le fyftême diatonique ,

compofé de fept cordes, qu’on appellera, fi on veut,

A 3 B y C y D 3 E y F y G y OU g y a 3b 3 C y d y e3fy

ou fo l la f i ut re mi fa , ou f i ut re mi fa fo l la.

L e genre chromatique des Grecs étoit donc tel

qu’eft le nôtre , comme leur diatonique eft notre

diatonique , comme leur oreille eft notre oreille ,

leur organifation notre organifation.

“Voyons maintenant fi leur enharmonique , qu’on

n ’a jamais compris , eft autre chofe que notre enharmonique.

« Dans l’enharmonique , dit J. J. Roufleau, la

*> modulation procédoir par deux quarts de ton &

» par un diton , ou tierce majeure. «

Deux quarts de ton I V o ilà qui eft terriblement

impofant 3 mais fait-on bien ce qu’on dit quand on

parle ainfî de quart de ton? Rien n’cft plus commode

que de dire qu.e le diatonique procède par ton s, le

chromatique par demi-tons, l'enharn onique par quarts

de ton , & le diacommatique par demi-quarts de

ton ; mais toute cette prétendue feiènee s’évanouit

devant la pratique éclairée , qui n’offre aux. yeux de

ceux qui favent v o ir , & aux oreilles de ceux qui.entendent

bien , que des tons & des de mi-tons.

Examinons letétracorde enharmonique grec fifify

Ut mi. Hé bien 1 ce té tra cordé. , qui o ffre .f abrégé du

fyftême enharmonique , & non le fyftême lui-même

en entier , n’eft pas autre chofe que mon genre enharmonique

; car f i f i fy-ut mi eft f abrégé de f i ut ,

f i >>£ ut 3 uffy re, ut X re 3 re j$c m i, dans lequel

il n’y a que des demi-tons , malgré toute affe. tioiv

contraire.

Le genre enharmonique eft le genre des cordes

ferrées & bien jointes, dit Rondeau, d’après Burette ;

cette définition convient parfairement à mon enharmonique,

& fort peu à celui qui laifi'e une grande lacune

entre ut & mi , qui devroit le faire appeler le

genre des féparées & des rares.

« J1 n’y avoir jamais que quatre cordes par tétra-

35 cordes ; 33 cela eft v r a i, mais c’eft des cordes diatoniques

& fondamentales qu’il faut entendre qu’il

n’y avoir que ce nombre ; car chaque genre interr-

cal aire ayant les. fi entres , qui ne remplacent pas les

diatoniques y que rien ne déplace ni ne remplace , il

faut de toute néceffité qu’un técracorde chromatique

ait les quatre cordes diatoniques, plus fes intercalaires

chromatiques ; & qu’un tétracordc enharmonique

ait quatre cordes diatoniques , plus les

intercalaires chromatiques, plus les intercalaires

enharmoniques ; c ’eft là ce qu’il falloir comprendre-

pour bien roifonner fur les té tra» ordes y & ce qui eft

échappé à Roufièau, tout grand raifonneur qu’il étoit..

AufG d it- il, fans fë rendre bien compte de l'apenfée,

ce fi l’on avoit égard à ce que difent Boëce & d'au-

33 tres plus anciens écrivains , on ne pourroit donner

33 de bornes fixes à l’ étendue du tétracorde. 33 — O a

pourroit très-bien lui donner -des bornes, & ce font

celles que j ’afligne dans mon giand fyftême; car il

n’y en a point d’autres que celles -là, érant ceires que

la nature a aflîgnéës elle-même , en. nous organifant

comme elle a faft.

N e faut-il pas fe croire bien fort de l’autorité des

Grecs, pour ofer donner y? fiify ut 772/ pour de la mélodie

grecque ? Oferoit-on le donner pour un trait de

notre mélodie? N e diroit-on pas à celui qui feroit

alfez mal-avifé pour cela : apprenez à Coiffer, & vous

faurez que f i f i fy ut mi n’eft pas ne fut & ne fera

jamais de la mufique , & qu’il n’y a que ceux qui

calculent & raifonnent en dépit d’Apollon & de M inerve,

qui s’imaginent que le quart de ton eft un

intervalle mufical. L a nature nous apprend, foie

dans l ’exercice de la voix , foie dans l’emploi mufical

des fons tirés des inftrumens, que le plus petit

intervalle en mufique eft un demi-ton. U n demi-ton

peut être plus ou moins fo r t , mais jamais allez foi-

ble ni affez fort pour n’être plus un demi-ton ; il en

eft de même des autres intervalles , & c’eft ce qui

permet les différens -tempéramens , fans pertnettie

pour cela une autre mufique. Dire que les Anciens

avoient des quarts de ton , c ’eft dire qulils- étoient

d’une autre organifation que l’organifation humaine,

.& par conféquent c’eft avancer une abfurdi té. T ou t

prouve, au contraire , que le fyftême mélodique des

Anc iens, & notre fyftême harmonique , ne font ,

l’un à l’autre, que comme une partie eft à un tout ,

c’eft abfolument le même fyftême de fons ; mais-

celui des Anciens n’eft qu’ à une partie , & le nôtre

à pluûeurs.