i ° . Il faut qu’il fe trouve toujours un petit intervalle

entre la fyllabe qui termine une mefure Sc celle

qui commence la mefure fuivante, pour bien cor-

refpondre aux notes fur lefquelles portent ces fyllabes,

& qui font léparées par la barre de mefure, ce qui

établit entr’elles une diftance double. O r , fi ces deux

fyllabes forment un feul mot, il faut que ce mot

foit coupé par un ou deux tirets ou des points ,

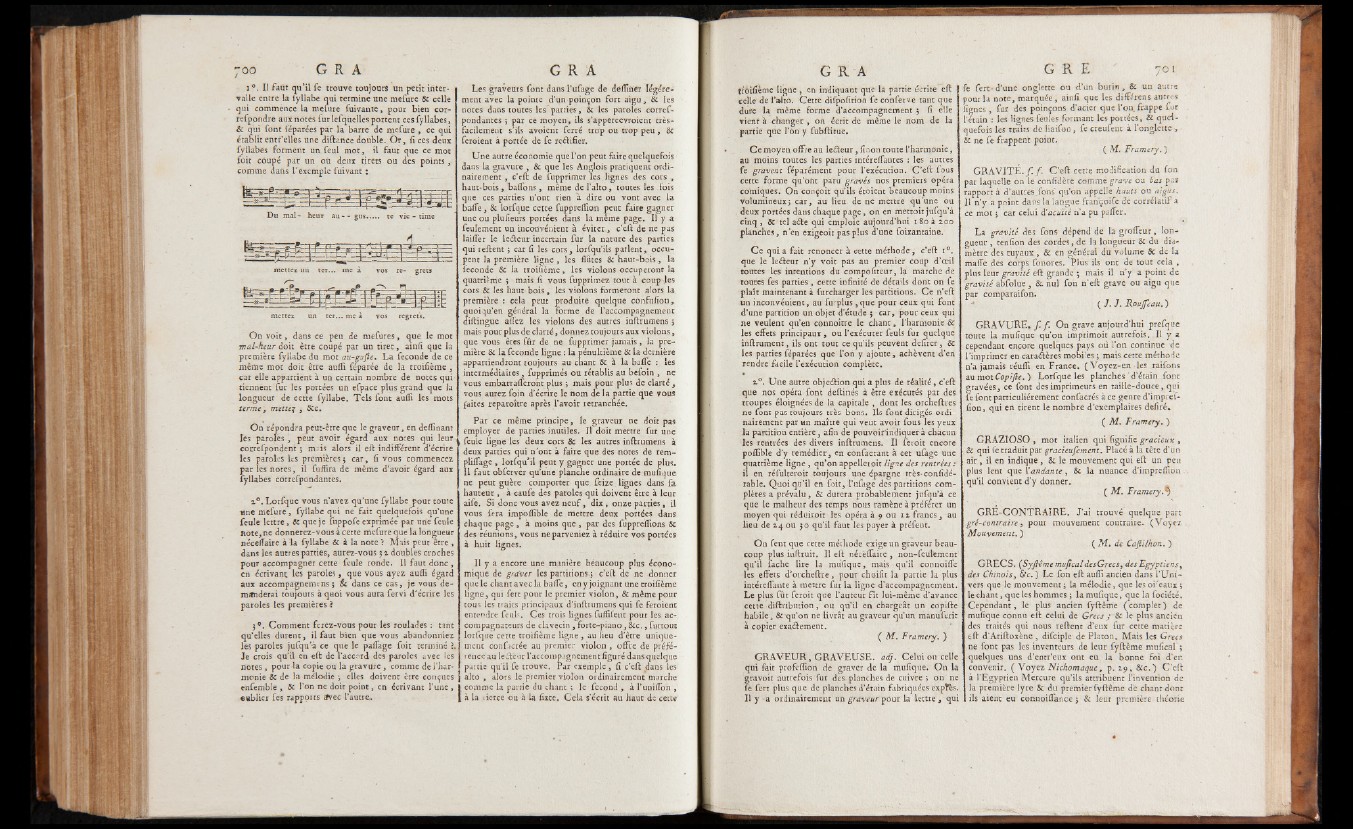

comme dans l'exemple fuivant :

Du mal- heur au - - gus.

mettez un ter... me à vos re- grets

»P

—M — T

mettez un ' ter... me à vos regrets.

On vo it, dans ce peu de mefures, que le mot

mal-heur doit être coupé par un tiret, ainfî que la

première fyllabe du mot au-gufte. La fécondé de ce

même mot doit être aufli féparée de la troifième ,

car elle appartient à un certain nombre de notes qui'

tiennènt fur les portées un efpace plus grand que la

longueur de cette fyllabe. Tels font aufli les mots

terme, mette? , &c.

On répondra peut-être que le gravear, en deflinant

les paroles !t peut avoir égard aux notes qui leur

correfpondent ; msis alors il eft indifférent d’écrire

les paroles les premières 5 car, fi vous commencez

par les notes, il fuffira de même d’avoir égard aux

fyllabes correfpondantes.

x°. Lorfque vous n’avez qu’une fyllabe pour toute

une mefure, fyllabe qui ne fait quelquefois qu’une

feule lettre, & que je fuppofe exprimée par une feule

note, ne donnerez-vous à cette mefure que la longueur

néceflaire à la fyllabe & à la note ? Mais peut être ,

dans les autres parties, aurez-vous 3 z doubles croches

pour accompagner cette feule ronde. 11 faut donc ,

en écrivant les paroles , que vous ayez aufli égard

aux accompagnemc-ns ; Sc dans ce cas, je vous demanderai

toujours à quoi vous aura fervi d’écrire les

paroles les premières i

3°. Comment ferez-vous pour les roulades : tant

qu’elles durent, il faut bien que vous abandonniez

les paroles jufqu’-à ce que le paflage foit terminé

Je crois qu’il en eft de l’accord des paroles avec les

notes, pour la copie ou la gravure, comme de l’harmonie

& de la mélodie 3 elles doivent être conçues

enfemble , & l’on ne doit point, en écrivant l’une,

oublier fes rappçits £vec l’autre.

Les graveurs font dans l’ufage de deflmer légèrement

avec la pointe d’un poinçon fort a igu , & les

notes dans toutes les parties, Sc les paroles correfpondantes

; par ce moyen, ils s’appercevroicnt très-

facilement s’ ils avoient ferré trop ou trop p eu , Sc

feroient à portée de fe reftifiér.

Une autre économie que l’on peut faire quelquefois

dans la gravure , & que les Anglois pratiquent ordinairement

, c’ eft de fnpprimcr les lignes des cors ,

haut-bois , Eaffons, même de l’a lto , toutes les fois

que ces parties 11’ont rien à dire ou vont avec la

bafle, & lorfque cette fuppreflion peut faire gagner

une ou plufleurs portées dans la même page. 11 y a

feulement un inconvénient à éviter, c’eft de ne pas

laifler le ledeur incertain fur la nature des parties

qui refirent 3 car fi les co r s , lorfqu’ils parlent, occupent

la première ligne , les flûtes & haut-bois, la

fécondé & la troifième, les violons occuperont la

quatrième 3 mais fi vous fupprimez tout à coup les

cors & les haut- bois , les violons formeront alors la

première : cela peut produire quelque cônfufion,

quoiqu’en général la forme de l’accompagnement

diftingue allez les violons des autres inftrumens 5

mais pour plus de clarté, donnez toujours aux violons,

que vous êtes fur de ne fupprimer jamais , la première

& la fécondé ligne : la pénultième & la dernière

appartiendront toujours au chant & à la bafle : les

intermédiaires, fupprimés ou rétablis au befoin , ne

vous embarrafleront plus 5 mais pour plus de clarté ,

vous aurez foin d’écrire le nom de la partie que vous

faites reparoître après l’avoir retranchée.

Par ce même principe, le graveur ne doit pas

employer de parties inutiles. Il doit mettre fur une

! feule ligne les deux cors & les autres inftrumens à

deux parties qui n'ont à faire que des notes de rem-

pliflage , lorfqu’ il peut y gagner une portée de plus.

11 faut obferver qu’une planche ordinaire de mufique

ne peut guère comporter que fe iz e , lignes dans fa

hauteur , à caufe des paroles qui doivent être à leur

aife. Si donc vous avez n eu f, dix , onze parties, il

vous fera impoflible de mettre deux portées dans

chaque p a g e , à moins q u e , par des fuppreflions 8c

des réunions, vous ne parveniez à réduire vos portées

à huit lignes.

Il y a encore une manière béaucoup plus économique

de grdver les partitions .5 c’eft de ne donner

que le chant avec la bafle, en y joignant une troifième

ligne, qui fert pour le premier violon, & même pour

tous les traits principaux d’inftrumens qui fe feroient

entendre feuls. Çes trois lignes fuflxfent pour les accompagnateurs

de clavecin , forte-piano , & c . , furtout

lorfque cette troifième ligne , au lieu d’être uniquement

confacrée au premier violon , offre de préférence

au lefteur l’accompagnement figuré dans quelque

partie qu’il fié trouve. Par exemple, fi c’eft dans les

alto , alors le premier violon ordinairement marche

comme la partie du chant ; le fécond , à l’ uniflon ,

à la lierce ou à la fixte. Ce la s’écrit au haut de cette

ttèifi^me ligne , en indiquant que la partie écrite eft

celle de l’alto. Cette difpofîtion fe conferve tant que

dure la même forme d’accompagnement ,5 fi éilé

vient à changer , on écrit de même le nom de la

partie que l’on y fubftitue.

Ce moyen offre au lefteur , fi non toute l’harmonie,

au moins toutes les parties intéreflantes : les autres

fe gravent féparément pour l’exécution. C ’eft fous

cette fqrme qu’ont paru gravés nos premiers opéra

comiques. On conçoit qu’ils étoient beaucoup moins

Volumineux 5 car, au lieu de ne mettre qu’une ou

deux portées dans chaque page, on en mettoit jufqu’à

cinq , & tel a<fte qui emploie aujourd’hui 180 à zoo

planches, n’en exigeoit pas plus d’une foixantaine.

Ce quia fait renoncer à cette méthode, c’eft i°.

que le leéteur n’y voit pas au premier' coup d’oeil

toutes les intentions du compofiteur, la marche de

toutes fes parties , cette infinité de détails dont on fe

plaît maintenant à furcharger les partitions. Ce n’cft

un inconvénient, au furplus ,que pour ceux qui font

d’une partition un objet d’étude 5 car, pour ceux qui

ne veulent qu’en connoître le chant, l'harmonie &

les effets principaux, ou l’exécuter feuls fur quelque

ioftrument, ils ont tout ce qu’ils peuvent defirer, &

les parties féparées que l’on y ajoute, achèvent d’en

rendre facile l’exécution complète.

z°. Une autre obje&ion qui a plus de réalité, c’eft

que nos opéra font deftinés à être exécutés par des

troupes éloignées de la capitale , dont les orcheftres

ne font pas toujours très bons. Ils font dirigés ordinairement

par Hn maître qui veut avoir fous les yeux

la partition entière, afin de pouvoirindiquer à chacun

les rentrées des divers inftrumens. Il ieroit encore

polfible d’y remédier, en confacrant à cet ufage une

quatrième ligne , qu’on appelleroit ligne des rentrées:

il en réfulteroit toujours une épargne très-confîdé-

rable. Quoi qu’il en foit, l’ufage des partitions complètes

a prévalu, & durera probablement jufqu’à ce

que le malheur des temps nous ramène à préférer un

moyen qui réduiroit les opéra à 9 ou i z francs, au

lieu de 14 ou 30 qu’il faut les payer à préfent.

On fent que cette méthode exige un graveur beaucoup

plus inftruit. Il eft néceflaire , non-feulement

qu’il fâche lire la mufique, mais qu’il connoîfle

les effets d’orcheftre, pour choifir la partie la plus

intéreflante à mettre fur la ligne d’accompagnement.

Le plus fur feroit que l’auteur fît lui-même d’avance

cette diftribution, ou qu’il en chargeât un copifte

habile, & qu’on ne livrât au graveur qu’un manuferi:

à copier exactement.

( M. Framery. )

GRAVEUR, GRAVEUSE, ad). Celui ou celle

qui fait profeflion de graver de la mufique. On la

gravoit autrefois fur des planches de cuivre ; on ne

le fert plus que de planches d’étain fabriquées expïès.

Il y a ordinairement un graveur pour la lettre, qui

fe fert*d’une onglette ou d’un bu rin , Sc un autre

pour la noce, marquée, ainfi que les différens autres

lignes, fur des poinçons d’acier que l’on, frappe fur

l’étain : les lignes feules formant les portées, & quelquefois

les traits de liaifon, fe creufeut à l’onglette ,

Sc ne fe frappent point.

( M. Framery. )

G R A V IT É , f. f . C ’eft cetre modification du fon

par laquelle on le confidère comme grave ou bas pai?

rapport à d’autres Tons qu’on appelle hauts ou aigus.

11 n’y a point dans la langue françoife de corrélatif a

ce mot 3 car celui $ acuité n’a pu pafler.

La gravité des fons dépend de la grofleur, longueur

, tenfion des cordes, de la longueur & du diamètre

des tuyaux , & en général du volume & de la

mafle des corps fonores. Plus ils ont de tout cela ,

1 plus leur gravité eft grande ; mais il n’y a point de

gravité abfolue , & nul fon n’eft grave ou aigu que

par comparaifon.

“ . . {J . J. R o u f eau.)

G R A V U R E , f . f . On grave aujourd’hui prefque

toute la mufique qu’on imprimoit autrefois. Il y a

cependant encore quelques pays où l’on continue de

l'imprimer en caradères mobiles 3 mais cette méthode

n’a jamais réuffi en France. (V o y e z -e n les raifons

au mot Copifte. ) Lorfque les planches ' d’étain font

gravées, ce font des imprimeurs en taille-douce, qui

fe font particuliérement confacrés à ce genre d’imprei-

fion, qui en tirent le nombre d’exemplaires defiré.

( M. Framery. )

G R A Z IO SO , mot italien qui fignifie gracieux ,

& qui le traduit par gracieufement. Placé à la tête d’un

a i r , il en indique , & le mouvement qui eft un peu

plus lent que Xandante, Sc la nuance d’impreflion

qu’il convient d’y donner.

( M. Framery $

G R É -C O N T R A IR E . J’ai trouvé quelque part

gré-contraire, pour mouvement contraire. (V o y e z .

Mouvement. )

(M . de Caftilhon. )

G R E C S . (Syftême muftcaldesGrecs^ des Egyptiens,

des Chinois, &c. ) L e fon eft aufli ancien dans l’U n ivers

que le mouvement 5 la mélodie, que les oifeaux 5

le chant, que les hommes 3 la mufique, que la fociété.

Cependant, le plus ancien fyftême ( complet ) de

mufique connu eft celui de Grecs y & le plus ancien

des traités qui nous reftent d’eux fur cette matière

eft d'Ariftoxène, difciple de Platon. Mais les Grecs

ne font pas les inventeurs de leur fyftême mufical 3

quelques uns d’entr’eux ont eu la bonne foi d’en

convenir. ( V o y e z Nickomaque, p. 1 9 , & c . ) C ’eft

à l’Egyptien Mercure qu’ils attribuent l’invention de

la première lyre & du premier fyftême de chant donc

ils aient eu connoiflance 3 & leur première théorie