lapaufe entière qui vaut toujours exactement une me»

fure grande ou petite. (V o y e z Paufe.)

( J . J. Roujfeau. )

DEMI-QUART de me fure, (Voyez Demi-foupir.)

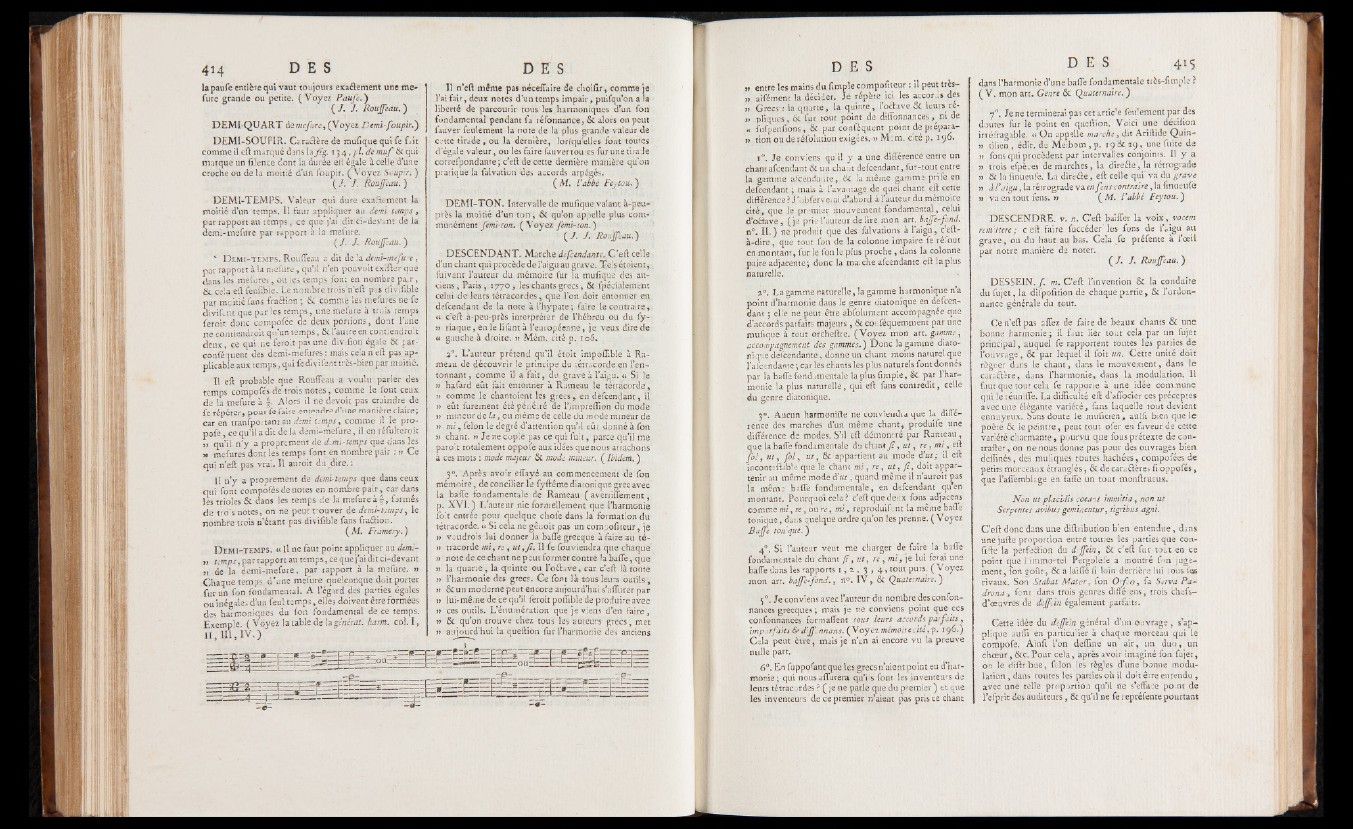

DEMI-SOUPIR. Caractère de mufique qui fe f*it

comme il eft marqué dans \zfig. 134, pl. de muf & qui

marque un filence dont la durée eft égale à celle d’une

croche ou de la moitié d’un foupir. ( Voyez Soupir. )

(ƒ. V. Roujfeau.)

DEMI-TEMPS. Valeur qui dure exactement la

moitié d’un temps. Il faut appliquer au demi-temps,

par rapport au temps , ce que j’ai dit ci-devant de la

demi-iïiefure par rapport à la mefure.

(ƒ. J. Roujfeau.')

* Demi-temps. Rouffeau a dit de la demi-mefure J

par rapport à la mefure , qu’il n’en pouvoit exifter que

dans les mefures., ou ies temps font en nombre pair,

& ceiaeft fenfîbie. Le nombre trois'n'eft pas divifible

par moitié fans fraétièn : & comme les mefures ne fe

divifcnt que par les temps, une mefure à trois temps

feroit donc compofée de deux portions, dont l’une

ne contiendrait qu’un temps, & l’autre en contiendrait

deux, ce qui ne feroit pas une divifion égale & par-

conféquent des demi-mefures : mais cela n eft pas applicable

aux temps, qui fedivifent très-bien par moitié.

Il eft probable que Rouffeau a voulu parler des

temps compofés de trois notes, comme le font ceux

de la mefure à f. Alors il ne devoir pas craindre de

fe répéter, pour fe faire entendre d’une manière claire;

car en tranfportam.au demi temps, comme il le pro-

pofe, ce qu’il a dit de la demi-mefure, il en réfulteroit

„ qu’il n’y a proprement de d.mi-temps que dans les

» mefures dont les temps font en nombre pair : n Ce

qui n’eft pas vrai. Il auroit du dire. ’.

Il n’y a proprement de demi-temps que dans ceux

qui font compofés de notes en nombre pair, car dans

les trioles & dans les temps de la mefure à f , formés

de trois notes j on ne peut fo u ver de demi-temps, le

nombre trois n’étant pas divifible fans fra&ion.

( M. Framery. )

D em i- t em p s . «Il ne faut point appliquer au demi-

„ temps, par rapport au temps, ce que j’ai dit ci-devant

m de la demi-mefure, par rapport à la mefure. n

Chaque temps, d’une mefure quelconque doit porter

fur un fon fondamental. A l’égard des parties égales

ou inégales d’un feul temps, elles doivent être formées

des harmoniques du fon fondamental de ce temps.

Exemple. (V oy e z la table de la générât, harm. col. I ,

11, 111, IV . )

Il n’eft même pas néceflfaire de choiftr, comme je

l’ai fait, deux notes d’un temps impair, puifqu’on a la

liberté de parcourir tous les.harmoniques d’un fon

fondamental pendant fa réfonnance, & alors on peut

fauver feulement la note de la plus grande valeur de

cette tirade, ou la dernière, lorlqu’elles font toutes

d'égale valeur, ou les faire fauvertou.es fur une tirade

correfpondante ; c’eft de cette dernière manière qu’on

pratique la falvation des accords arpégés.

( M. L'abbé Feytou. )

DEMI-TON. Intervalle de mufique valant à-peu-

près la moitié d’un ton, & qu’on appelle plus communément

femi-ton. (V oy e z femi-ton.)

( J. J. Roujfeau.)

5 DESCENDANT. Marche défendante.. C ’eft celle

d’un chant qui procède de l’aigu au grave. Tels étoient,

fuivant' l’auteur du mémoire fur la mufique des anciens,

Paris, 1770 j les chants grecs, & fpécialemèrit

celui de~ leurs té tracer des, que l’on doit entonner en

defeendant de la note à l’hypate ; faire le contraire,

« c’eft à-peu-près interpréter de l’hébreu ou du fy-

» riaque, en le lifant à l’européenne, je veux dire de

« gauche à droite, n Mém. cité p. 106.

3°. L’auteur prétend qu’il étoit impoffiblé à Rameau

de découvrir le principe du tétràcorde en l’entonnant

, comme il a fait, du grave à l’aigu. « Si le

» hafard eût fait entonner à Rameau le tétràcorde,

» comme le chantoient les grecs , en defeendaht, il

» eût furement été pénélré de l’impreffion du mode

» mineur de la, ou même de celle du m ode mineur de

v mi, félon le degré d’attention qu’il eût donné à fon

» chant. r> Je ne copie pas ce qui fuit, parce qu’il me

paroît totalement oppofé aux idées que nous attachons

à ces mots : mode majeur & mode mineur. ( Ibidem. )

3°. Après avoir effayé au commencement de fon

mémoire, de concilier le fyftême diatonique grec avec

la baffe fondamentale de Rameau ( avertiffement,

p. X V I .) L’auteur nie formellement que l’harmonie

foit entrée pour quelque chofe dans la formation du

tétràcorde. « Si cela ne gênoit pas un compofireur, je

n voudrais lui donner la baffe grecque à faire au té-

» tracorde mi,re, ut, fi. Il fe fou viendra que chaque

» note de ce chant ne peut former contre la baffe, que

n la quarte, la quinte ou l’oéïave, car c’eft là toute

» l’harmonie des grecs. Ce fopt là tous leurs outils,

n & un moderne peut encore aujourd’hui s’affurer par

» lui*même de ce qu’il feroit poffible de produire avec

n ces outils. L’énumération que je viens d’en faire ,

n & qu’on trouve chez tous les auteurs grecs, met

n aujourd’hui la queftion fur l’harmonie des anciens

z= æ = 4 = ± = t= ± z

zpzp— — — = )i= p :B = rp :p :e= rp= pzi = ^ c r p = ic :ï |îfp=:prpq=

» entre les mains du fimple compofiteur : il peut tres-

„ aifément la décider. Je répètent les accords des

„ Grecs : la quarte, la quinte,To&ave & leurs ré-

„ cliques, &* fur tout point de diffonnances, ni de

« fufpenfions, & par conféquent point de prépara-

v tion ou de réfolution exigées. » Mém. cité p. 196.

i°. Je conviens qu’il y a une différencé entre un

chant afeendant & un chant defeendant, fur-tout entre

la gamme afeendante, & la même gamme prife en

defeendant ; mais à l’avantage de quel chant eft cette

différence ? J’obferverai d’abord à l’auteur du mémoire

cité, que le premier mouvement fondamental, celui

d’oftave, (je prie l’auteur.de lire mon art. bajfe-fond.

n°. IL ) ne produit que des falvations à l’aigu, c’eft-

à-dire, que tout fon de la colonne impaire fe réfout

en montant, fur le fon le plus proche, dans la colonne

paire adjacente; donc la ma;che afeendante eft la plus

naturelle.

2.0. La gamme naturelle, la gamme harmonique n’a

point d’harmonie dans le genre diatonique en defeendant

; elle ne peut être abfolument accompagnée que

d’accords parfaits majeurs , & conféquemment par une

mufique à tout orcheftre. (Voyez mon art. gamme,

accompagnement des gammes.) Donc la gamme diatonique

defeendante, donne un chant moins naturel que

l’aieendante ;car les chants les plus naturels font donnés

par la baffe fondamentale la plus fimple, & par l’harmonie

la plus naturelle, qui eft fans contredit, celle

du genre diatonique.

3 e. Aucun harmonifte ne conviendra que la différence

des marches d’un même chant, produife une

différence de modes. S’il eft démontré par Rameau,

que la baffe fondamentale du chant J î , u t, re, mi, eft

fo l, ut, f o l , ut, & appartient au mode d'ut; il eft

incontîftab’.e que le chant mi, re, ut, Jî, doit appartenir

au même mode (fu t, quand même il n’auroit pas

la même baffe fondamentale, en defeendant qu’en

montant. Pourquoi cela ? c’eft: que deux fons adjacens

commemi,re, ou ré, mi, repraduifent la même baffe

tonique, dans quelque ordre qu’on les prenne. ( Voyez

Bajfe ton1 qui.)

40. Si l’auteur veut me charger de faire la baffe

fondamentale du chant ( î , ut, re , mi, je lui ferai une

baffe dans les rapports 1, a , 3 , 4 , tout purs. (Voyez

mon arr. baffe-fond., ri0. IV , & Quaternaire.)

5°. Je conviens avec l’auteur du nombre des confon-

nances grecques ; mais je ne conviens point que ces

confonnances formaffent tous leurs accords parfaits,

imparfaits & dijfnnans. (Voyez mémoire cité, p. 196.)

Cela peut être| mais je n’en ai encore vu la preuve

nulle part.

6°. En fuppofantque les grecs n’aient point eu d’harmonie

; qui nous affurera qu’ils font les inventeurs de

leurs tétracordes ? ( je ne parle que du ptemier ) et que

les inventeurs de ce premier n’aient £»as pris ce chant

dans l’harmonie d’une baffe fondamentale très-fimple ?

( V . mon art. Genre & Quaternaire. )

70. Je ne terminerai pas cet artic’e feulement par des

doutes fur le point en queftion. Voici une décifion

irréfragable. « On appelle marche, dit Ariftide Quin-

» tilien , édit, de Meibom , p. 19 & 29, une fuite de

» fons qui procèdent par intervalles conjoints. Il y a

» trois efpèces de marches, la direÛe, la rétrograde

n & la finueufe. La dire&e, eft celle qui’ va du grave

n à l'aigu, la rétrograde va en fens contraire, la finueufe

n va en tout fens. » ( M. L'abbé Feytou. )

DESCENDRE. V. n. C ’eft baiffer la v oix, vocem

rem ’itéré ; c eft faire fuccéder les fons de l’aigu au

grave, ou du haut au bas. Cela fe préfente a l’oeil

par notre manière de noter.

( / . J. Roujfeau.)

DESSEIN. /. m. C ’eft l’invention & la conduite

du fujet, la difpofition de chaque partie, & l’ordonnance

générale du tout.

Ce n’eft pas affez de faire de beaux chants & une

bonne harmonie; il faut lier tout cela par un fujet

principal, auquel fe rapportent foutes les parties de

l’ouvrage, & par lequel il foit un. Cette unité doit

régner dans le chant, dans le mouvement, dans le

cara&ère, dans l’harmonie, dans la modulation. Il

faut que tout cela fe rapporte à une idée commune

qui le réuniffe. La difficulté eft d’affocier ces préceptes

avec une élégante variété, fans laquelle tout devient

ennuyeux. Sans doute le muficien, auffi bien que le

poète & le peintre, peat tout ofer en faveur de cette

variété charmante, pourvu que fous prétexte de con-

trafter, on ne nous donne pas pour des ouvrages bien

deffinés, des mufiques toutes hachées, compofées de

petits morceaux étranglés, & de cara&èrei fi oppofés,

que l’affembiage en faffe un tout monftrueux.

Non ut placidis coeait immitia, non ut

Serpentes avibus gemi/ientur, tigrïbus agnï.

C’eft donc dans une diftribution bien entendue, dans

une jufte proportion entre toutes les parties que confiée

la perfection du d Jfein, & c’eft fur-tout en ce

point que l ’immortel Pergolèfë a montré fon jugement

, fon goût--, & a laiffé fi loin derrière lui tous tes

rivaux. Son Stabat Mater, fon O r fo , fa Servâ P a-

drona> font dans trois genres différons, trois chefs-

d’oeuvres de deffàn également parfaits.

Cette idée du dejfein général d’un ouvrage, s’applique

auffi en particulier à chaque morceau qui le

compofe. Ainfi l’on defline un air, un duo, un

choeur, &c. Pour cela, après avoir imaginé fon fujet,

on le diftr bue, félon ies règles d’une bonne modulation

, dans routes les parties ou il doit êrre entendu,

avec une telle proportion qu’il ne s’efface point de

l’efprit des auditeurs, & qu’il ne fe repréfente pourtant