1 6 a B A T

jnent : (voyez Tempérament.} caf ïl eft^clair <Jüô

de tous les tempérament pombles , celui qui laiffe

le moins de battemens dans l’orgue eft celui que

l’oreille & la nature préfèrent. Or > c’eft une expérience

confiante & reconnue de tous les fa'éteurs,

que les altérations des tierces majeures produifent

des battemens plus fenfibles & plus défagréables

que celles des quintes. Ainfi la nature elle-même a

clioifi. ( / . J. Rouffeau. )

B A T T E R I E , f. f . Manière de frapper &

répéter fucceflivement fur diverfes cordes d’un

înftrument les divers fons qui compofent un accord

, & de paffer ainfi d’accord en accord par un

même mouvement de notes. La batterie n’eft qu’un

arpège continué, mais dont toutes les notes font

détachées, au lieuNd’être liées comme dans l’arpège.

(/ . /. Rouffeau.)

* La batterie eft quelquefois compofée de fons

liés comme l’arpège , mais on les diftingue en ce

que l’arpège ne contient que les notes d’un même

accord, tandis que la batterie en contient de plu-

fieurs accords , & qu’elle emploie même des notes

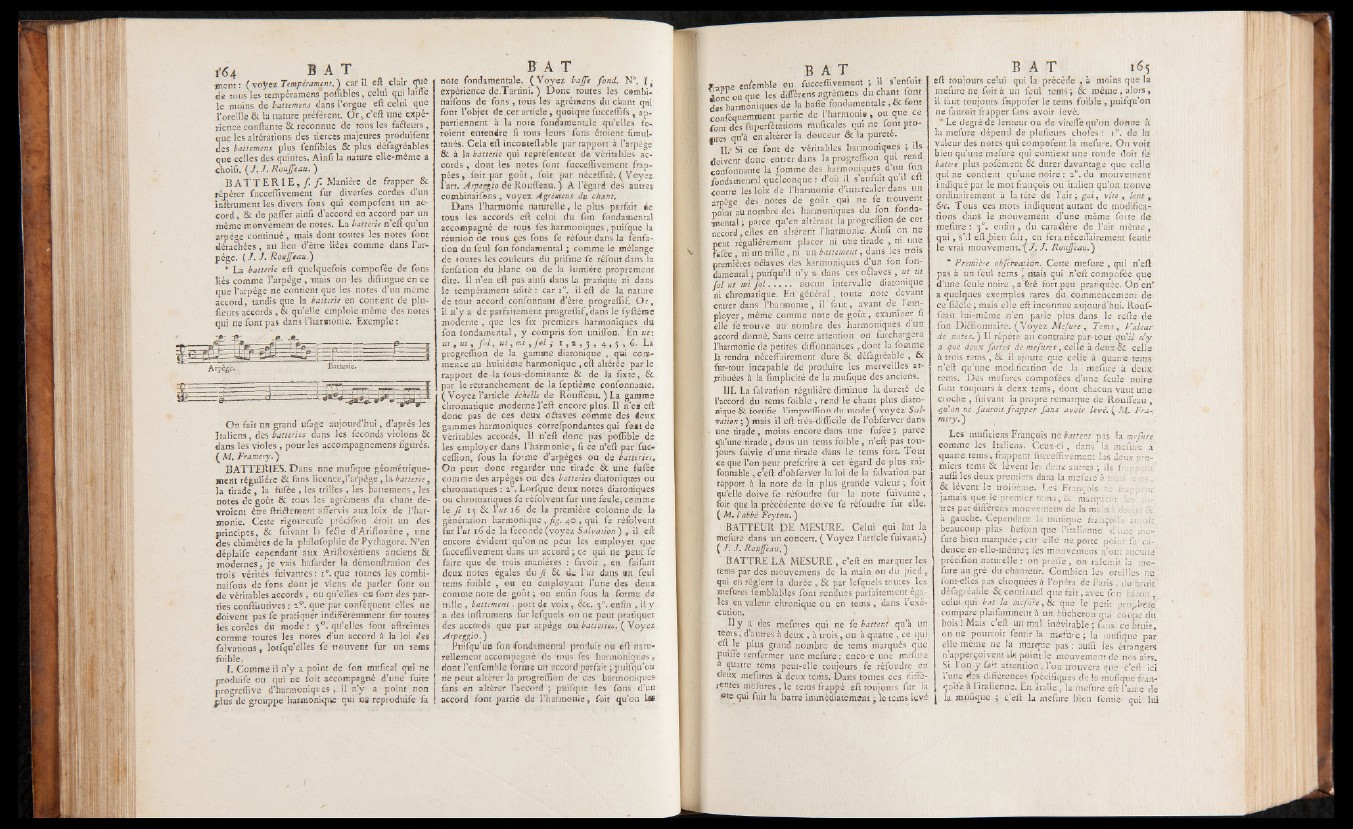

qui ne font pas dans l’haraionie. Exemple :

Arpège.

On fait un grand ufage aujourd’h ui, d’après les

Italiens, des batteries dans les féconds violons &

dans les violes , pour les accompagnemens figurés.

£ M. Framery.}

BATTERIES. Dans une mufique géométriquement

régulière & fans licence,l’afpège , la batterie,

la tirade , la fufée , les trilles , les battemens, les

notes de goût & tous les agrémens du chant de-

vroient être ftriéiement affervis aux loîx de l’harmonie.

Cette rigoureufe précifion étoit un des

principes, & fuivant la fëéfe d’Àriftoxène, une

des chimères de la philofophie de Pythagore. N’en

déplaife cependant aux Ariftoxértiens anciens 8c

modernes, je vais hafarder la démonftration des

trois vérités firivanfés : i°. que toutes les combi-

naifons de fons dont je viens de parler font ou

de véritables accords , ou qu’elles en font des parties

conftuutives : a°. que par conféquent elles ne

doivent pas fe pratiquer indifféremment fur toutes

les cordes du mode : 3 qu’elles font a freintes

comme toutes les notes d’un accord à la loi des

falvations, lorfqu’elles fe nouvent fur un tems

foible.

I. Comme il n’y a point de fon mufical qui ne

produife ou qui ne foit accompagné d’une fuite

progrefîive d’harmoniques , il n’y a point non

plus de grouppe harmonique qui as reproduife fa

note fondamentale. ( Vo yez baffe fond. N°. ï ^

expérience de.Tartini. ) Donc toutes les combi-

naifons de fons , tous les agrémens du chant qui

font l’objet de cet article, quoique fucceffifs , appartiennent

à la note fondamentale qu’elles te-,

roient entendre fi tous leurs fons étoient fimul-

tanés. Cela eft inconteftable par rapport à l’arpège

& à la batterie qui repréfentent de véritables accords

, dont les notes font fucceflivement frappées

, foit par goû t, foit par néceffité. ( Voyez

l ’art. Arpeggio de Rouffeau. ) A l’égard des autres

cooibinaifons , voyez Agrémens du chant.

Dans l’harmonie naturelle, le plus parfait de

tous les accords efl celui du fon fondamental

accompagné de tous fes harmoniques , puifque la

réunion de tous çes fons fe réfout dans la fenfa-

tioa du feul fon fondamental ; comme le mélange

de toutes les couleurs du prifme fc réfout dans la

fenfation du blanc ou de la lumière proprement

dite. Il n’en efl: pas ainfi dans la pratique ni dans

le tempérament ufité :• car i°. il efl de la nature

de tout accord conformant d’être progreffif. O r ,

il n’y a de parfaitement progreffif, dans le fyflême

moderne , que les fix premiers harmoniques du

fon fondamental, ÿ compris fon uni fl on. En ut:

ut ^ ut 9 fu i , ut, mi 9 fo l ; 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , é. La

progreflion de la gamme diatonique , qui commence

au huitième harmonique , efl altérée par le

rapport de la f ous-dominante & de la fix te, 8c

par le retranchement de la feptième confonnaute.

( V oyez l’article échelle de Rouffeau, ) La gamme

chromatique moderne l’eft encore plus. Il n’ea efl

donc pas de ces deux oélaves comme des leux

gammes harmoniques correfpondantes qui fo it de

véritables accords. Il n’efi doue pas poflible de

les employer dans Fhârmonie', fi ce n’eft par fuc-

ceflion, fous la forme d’arpèges ou de batteries,

On peut donc regarder une tirade & une fufée

comme des arpèges ou des batteries diatoniques ou’

chromatiques : zu. Lorfque deux notes diatoniques

ou chromatiques fe réfolvent fur une feule, comme

lé f i 15 8c l'ut 16 de la première colonne de 1&

génération harmonique , fig. 40 , qui fe réfolvent

lur fut 16 de la fécondé (voyez Salyation) , il efl

encore évident'qu’on ne peut les employer que

fucceflivement dans un accord ; ce qui ne peut fe

faire que de trois manières : favoir,, en faifant

deux notes égales du y? & de l'ut dans un feul

tems foible , ou en employant l’une des deux

comme note de goût ; on enfin fous la forme de

trille , battement. port de v o ix , &c. 30. enfin „ il y

a des inftrumeus lur lefquels on ne peut pratiquer

des accords que par arpège ou batteries. ( Voyez

Arpeggio.)

Puifqu’un fon fondamental produir ou efl naturellement

accompagné de tous fes harmoniques,

dont l’enfemble forme un accord parfait ; puifqu’on

ne peut altérer la progreflion de ces harmoniques

fans en altérer l’accord ; puifque les fons d’un

accord font partie dé l'harmonie, foit qu’on b»

B A T

frappe ensemble ou fucceflivement ; il s’enfuit

ionc ou que les différens agremens du chant font

d.s harmoniques de la baffe fondamentale , & font

conféquemment partie de l’harmonie, ou que ce

font dés fuperfétations muficales qui ne font propres

qu’à en altérer la douceur & la purete.

II. * Si ce font de véritables harmoniques ; ils

doivent donc entrer dans la progreflion qui rend

confonnante la fonime des harmoniques d’un fon

fondamental quelconque ï d’où il s’enfuit qu’il eft

Contre les loix de l’harmonie d’intercaler dans un

arpège des notes de goût qui ne fe trouvent

point aü nombre des harmoniques du fon fondamental

; parce qu’en altérant la progreflion de cet

accord,elles en altèrent l’harmonie. Ainfi on ne

peut régulièrement placer ni une tirade , ni une

; fufée, ni un trille , ni u n battement, dans les trois

premières oâaves des harmoniques d’un fon fondamental

* puifqu’il n’y a- dans ces oâaves , ut ut

fol ut mi J'ol. . . . . aucun intervalle diatonique

ni chromatique. En général , toute note devant

entrer dans l’harmonie, il faut, avant de 1 employer,

même comme note de goût, examiner fi

elle fe trouve au- nombre des harmoniques d'un

s accord donné. Sans cette attention on furchargera

l’harmonie de petites diflonnances , dont la fournie

la rendra néceffairement dure 8c défagréable , &

| fur-tout incapable de produire les merveilles attribuées

à la fimplicité dé la mufique des anciens.

III. La falvation régulière diminue la dureté de

l’accord du tems foible , rend le chant plus diatonique

& fortifie l’impreflîon du mode ( voyez Sal-

| ration ; ) mais il efl très-difficile de l’obferver dans

| ■ une tirade, moins encore dans une fufée; parce

| qu’une tirade, dans un tems foible , n’eft pas tou-

| jpurs fuivie d’une tirade dans le tems fort. Tout

! ce que l’on peur preferire à cet égard de plus râi-

[ fonnable , c’eft d’obferver la loi de la falvation par

I rapport à la note de la plus grande valeur ; foit

I qu’elle doive fe réfoudre-fur la note fuivante , S foit que la précédente doive fe réfoudre fur elle.

! ( M. l'abbé Feytou. )

BATTEUR DE MESURE. Celui qui bat la

mefure dans un concert. ( Voyez l’article fuivant.)

ï! ( J. J. Rouffeau. )

BATTRE LA MESURE , c’eft en marquer les

i tems par des mouvemens de la main ou du pied,

qui en règlent la durée , & par lefquels toutes les

mefures femblables font rendues parfaitement égalés

en valeur chronique ou en tems, dans l’exé-

> cution.

Il y a des mefures qui ne fe battent' qu’à un

tems. d’autres à deux , à trois, ou à quatre , ce qui

éft le plus grand nombre de tems marqués que

puifle renfermer une mefure : encore une mefure

a quatre tems peut-elle toujours fe réfoudre eii

deux mefures à deux tems. Dans toutes ces différentes

inèfures , le tems frappé eft toujours fur la

«te qui fuit la barre immédiatement • lé tems levé

B A T 165

eft toujours celui qui la précède , à moins que la

mefure ne foit à un feul tems; & même, alors,

il faut toujours fuppofer le tems foible , puifqu’on

ne fauroit frapper fans avoir levé.

* Le degré de lenteur ou de vîteffe qu’on donne à

la mefure dépend de plufieurs choies : i°. de la

valeur des notes qui compofent la mefure. On voit

bien qu’une me Cure qui contient une ronde doit fe

battre plus pofément & durer davantage que celle

qui ne contient qu’une noire : z°. du mouvement

indiqué par le mot françois ou italien qu’on trouve

ordinairement à la tête de l’air ; gai, vite , lent,

&c. Tous ces mots indiquent autant de modifications

dans le mouvement d’une même forte de

mefure : 30. enfin , cîu caraâère de l’air même,

qui , s’ il eft.bien fait, en feranéceffairement fentir

le vrai mouvement* ( J ; /. Rouffeau.)

* Première. obfùvrulon. Cette mefure , qui n’eft:

pas à un feul tems \ niais' qui n’eft compofée que

dune feule noire , a'été fort peu pratiquée. On en*”

a quelques exemples rares du. commencement de

ce fiècle ; mais elle eft inconnue aujourd’hui. Rouffeau

lui-même n’en parle plus dans le refte de

fon Diâionnaire. (V oy e z Mefure , Tems, Falcur

de notes.) Il répète au Contraire par-tout qu'il n'y

a que deux fortes de mefures, celle à deux ce celle

à trois tems, & il ajoute que celle à quatre tems

n’eft qu’une modification de la mefure à deux

tems. Des mefures compofées d’une foule noire

font toujours à deux tems, dont chacun vaut une

croche , fuivant la propre remarque de Rouffeau ,

qu'on ne fauroit frapper fans avoir levé. ( AL F va-

merÿ.)

Les muficiens François ne battent pas la mefure

| comme les Italiens i Ceux-ci , dans la mefure à

quatre tems » frappent fucceflivement les deux premiers

tems & lèvent les deux autres ; ils fratr

aulfi les deux premiers dans la mefure à trois

& lèvent lé troifième. Les François ne frao

jamais que le premier tems, 8c marquent les a

Très par différens mouvemens de la main à droite &

à gauche. Cependant la mufique françoife auroit

beaucoup plus befoin que l’italienne d’tine Tnc-

fure bien marquée ; car elle apporte point-fa cadence

en elle-même; fes mouvemens ifonr aucune’

précifion naturelle : on preffe, on ralentit la mefure

au gré du chanteur. Combien les oreilles ne

lont-elles pas choquées à l’opéra de Paris , du bruit

défagréable 8c continuel que fait, avec fon bâton ,

celui qui bat la mefure., 8c que le petit prophète

compare plaifammenr à un bûcheron qui coupe du

bois ! Mais c’eft un mal inévitable ; fans- ce bruit,

on ne pourroit fentir la mefure ; la mufique par

elle-même ne la marque pas : aüfli les étrangers

n’apperçoivent ils point le mouvement de nos airs.

Si 1 on y fait. attention, l’on trouvera que c’eft ici

l’une.<k-s différences fpécifiqjies de la mufique fran-

çoifeà l’italienne. En Italie,fta mefure eft lame de

J la mufique ; c’eft la mefure bien fentië qui lui