1 2 0 D /I I I

» comme du li'chanos des mèfes à la paranète hy-

33 perboléon , fe nommoit hypophrygienne. La

sa i'eptième, terminée par des baripycnes, telle

33 que celle dé la rnèfe à la nète hyperboléon,

sa étoit. appellée, commune, locrienne 8c hypodé-

33 riennè ïj. 11 ne 's’eft agi' jiifqu ici que des oclaves

des genres épais « Mais 'dans le genre diatonique,

» continue Euclyde, la première efpèce efi celle

33 dont le premier demi-ton efi au grave, & le

33 fecOnd au quatrième intervalle à l ’aigu. Dans la fe-

» conde efpèce,le demi-ton eft le troifième intervalle

« au grave, le premier à l’aigu. Dans la troifième

33 efpèce, il occupe la fécondé place, tant au grave

» qu’à l’aigu. Dans la quatrième , il efi premier

33 au grave, le troifième à l’aigu. Dans la cin-

>3 quièrne, il efi quatrième au gra vep rem ie r à

s; l’aigu. Dans la fixième, troifième au grave,,

>3 fécond à l’aigu. Dans la feptième, le demi-ton

3> efi le fécond intervalle au grave, le troifième

3* à Faigu, Toutes ces efpèces, prijès dans le mcrtîe

ordre., ©nt les mêmes extrêmes & les mêmes •

3> dénominations que dans les. genres chromatique

ï> & enharmonique v. Il n’y a rien de plus clair

que ce paffage, duquel il ré fuite,. i.° que les

modes grecs, pris dans l’ordre ci-deflus, répondent

aux oélaves naturelles des notes y?, nt, réa mi,

f a , fo l, la ; a.® que la première efpèce ( l ’oâave

de fi') repréfente, à-peu-près, notre quatrième ton

de l’églife (v o y e z Tons de Téglife) ; 3.0 que la

fécondé efpèce ( l ’oâave d’ut) .répond auffi, à-

peu-prës, au fixième ton ; la troifième ( l ’oâave

de ré) , au premier ton ; la quatrième ( l ’oélave

de mi), au troifième; la cinquième (l’oâave de fa ) ,

au cinquième; la fixième ( l ’odave de f o l ) , au

feptième; la feptième ( la fécondé oâave dq la ,

car la première commence à la proflambanomène),

îig peut répondre à notre fécond ton du plain-

chant; car ce ton efi plagal ; & la feptième efpèce

d’oâave efi authentique, puifqu’elle étoit admife

au nombre des anciens modes grecs. De plus,

îïôtre .fécond ton efi le plus grave de tous ; &

h feptième o&aye grecque efi la plus aiguë, Enfin,

la feptième oâave efi comprife entre des fions

baripycnes , 8c porte le nom à'hypodorienoe ; au

contraire, notre deuxième tp.11 répondant à j ’o&ave

de la proflambanomène, a pour Ions extrêmes

des apyenés, & devroit porter le nom d’hyper-«

phrygienne. Voyez la table fui vante. Du paffage

d’Euçlyde il -s’enfuit, 3,? mie notre premier ton

doit être appellé oxipyene, oc non pas méfopyene.

Le fécond, apyene, en le prenant au grave, 6c

baripyene’, en le prenant à l’aigu ; 8c non pas

méfopyene. Le cinquième 8c le fixième, méfopycnesi

8c non pas oxipyenes. 4.0 Que les dénominations

de dorienne, lydienne, 8cc. ne conviennent pas

aux tons de l’églife, auxquels les modernes les

ont appliquées, voyez Modes 8e Tons de l’églife.

5,0 Enfin , que quand même on pourroit appeller

les différentes .oâaves, baripyene, méfopyene 8c

oxipyene-, &c. ,ce ne feroit tout au plus que dans

les genres épais ; car n’y ayant 8c ne pouvant

y avoir dans le fyfiême : général du genre diatonique

des fons baripycnes , . oxipyenes , mèfqpy'c-

nés , pui(qu’il n’y a point d’intervalle épais dans

le genre diatonique , les oélaves diatoniques ne

pouvoient donc commencer ni fe terminer par un

ion baripyene, oxipyene , &c. Donc il n’y avoit

point chez les Grecs / i’odaves baripyene „ @xi-

pyene, &c. dans le genre diatonique. Donc les

mêmes dénominations font mal appliquées aux

tons de l ’églife.

J’ai dû m’étendre un peu fur les modes, comme

je l’ai fait dans cet article 8c dans quelques autres,

parce, que Rouffeau n’avoit pas çlit un riiot fur

ces dénominations baroques appliquées à nos

modes , ni fur le rapport de nos modes à Ceux

des anciens ; 8c qu’il n’a point entendu, peut-être

pas. lu ce qu’ils ont dit, « Obfcurs fur toutes les

v parties de leur mufiquç , ils font prefqu’inin-

>3 telligibles fur celle-ci Cependant rien de plus

clair que le paffage que j’a i . c ité , 8c que ceux;

que j’ai indiqués ; lefquels.font plus que fuffifans

pour affigner précifémeht l’ordre, le nom 8c 1©

caraélère dç chaque n&çde, ( M, l’A U é Feytou,)

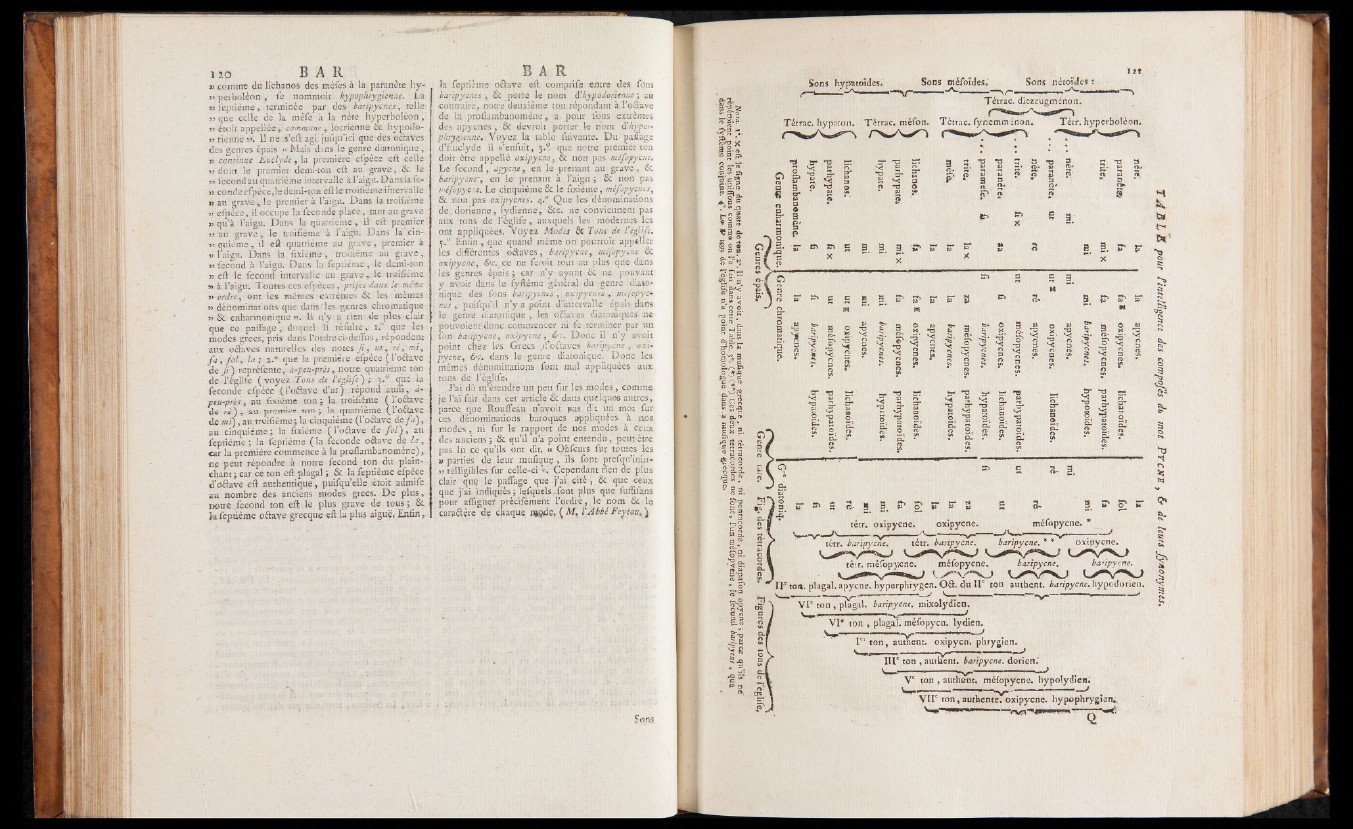

Sons hypatoïdes. Sons méfoïdes; Sons nétoïdes i

Tétrac. diezeugménon.

Tétrac, hypaton. Tétrac. méfon. Tétrac. fynemménon. Tétr. hyperboléon.

ïr t i ïr

O ra

3

«

O J g-

- f ô

s

O

sr* ► 0

"OPs

- %

para

trite

mèf

"3PP

s »3 3 V *• 3 3fiT.

P

5 P ' ns

ch e> S 3. 3 3 S. 3.

x

H

fer.-

2. o- X

0. "O O

c* Si Ç£-•

*t3 cr.

S î ï 'S 3> tu' o*5- 5TS

tétr. oxipyene. oxipyene,

tétr. baripyene, tétr. baripyene.

léfopycne. *

IF tou. plagal. apyene. hyperphrygen. O ù . du IIe ton authenf. baripycneJ\ypodonen.

■.<* ■ v ’ '— . ' ' ' '—J 11 >0 . —

V I e ton , plagal. baripyene. mixolydien.

V I e ton , plagal. méfopyen. lydien.

Ier ton, auvent, oxipyen. phrygien,

........... — »»y * ........... .. ■ «. t, f

IIIe ton , authent. baripyene. doriem

Vi.» ’ ” ' - * 1 " * ...............

V e ton , authent. méfopyene. hypolydieni

V. y I l'«"11 ■■■(- . »y »-'-1 '« f

V I Ie ton, authente. oxipyene. hypophrygien.,