Le voicij ils ont die ;

Le tétraeorde m i f a f o l la eft égal au técracordc

f i ut re m i , puifque le premier a pour balle fondamentale

us f a , u t f a , comme le fécond f o l ut> f o l ut.

O r , le tétraeorde f i u t re m i eft en u t , comme le

prouve la cadence parfaire f o l u t y donc m i f a f o l la

eft en f a . Rien ne parole plus certain que ce dilemme,

Sc il le ferait en effet, fi on n’y confondoit

pas des aboies crès-diftin&es. Quand f i u t re m i eft

le premier tétraeorde de l'heptacordey? ut re m i f a f o l

la , Sc quand m i f a f o l la eft le premier tétraeorde de

1 heptacorde m i f a f o l la fib ut re , la parité entre çes

deux tétracordes étant inconteftable , puifque l’un

eft le premier tétraeorde en f a comme l'autre l'eft

dans le ton d u t , Sc ces deux g am m e s étant auffi

parfaitement égales entr’elles, ce que l'on conclut

alors de l’un de ces deux tétracordes, on eft également

en droit de le conclure de l’autre; mais, au

contraire, quand m i f a f o l la ' n’cft point le premier

tétraeorde de la g am m e de f a t mais le fécond tétra-

corde de la gamme d 'u t majeur, tous les rapports

étant changés, & la parité détruite, conclure del’un

à l’autre , ç’çft fe méprendre abfolumcnt,

St nous reconnoiflons l’cxiftence réelle de fept ;

. cordes diatoniques, c’eft que la nature nous a rendus

aptes à les fentir toutes fept comme coexiftantes

dans la même gamme , dans le même fyftême , dans

le même ton.

Il y a toujours eu fept cordes diatoniques depuis’

qu’il y a des hommes, car c’eft une fuite naturelle de

notre organifation; & quand on dit que tel G ec a

ajouté une corde au fyftême, cela ne lignifie pas

qu’il ait étendu le fyftême & le genre diatonique ;

car pour cela il faudroit pouvoir nous organifer

autrement que nous ne fommes ; mais cela veut

dire feulement que telle corde de ce genre, qui

n avoit pas encore éré placée fur cet inftrument, y a

été adaptée ; comme on a ajouté de nos jours une

fixième corde , un m i grave à la guitarre , qui n’en

avoit que cinq.

Dans le temps que la mufîque étoit inféparablc de

la religion & du gouvernement, on regardoit, avec

faifon, toute innovation dans quelque partie de cet

*rt que ce fû t, comme une choie infiniment grave;

çar cetoit, en quelque forte, toucher aux fondemens

} ^ca5 * *Iue touc^er à la mufique eonfacrée à la

célébration de fon culte & à la promulgation de fes

lois. Mais depuis que la mufique eft devenue un arc

particulier que chacun profelTe à la guife, on innove

fans que cela tire à conféqucnce; & s’il y a encore

quelque autorité d'exercée , ce n’eft plus guère que

fur le plain-chant, que chaque évêque peut faire modifier,

dans fon diocèfe, félon fes lumières 8ç fon

go«-

Ce n eft donc pas depuis que chaque note a fon

rom , qu il y en a fept ; car il n’y avoit pas moins

Ifpr notes avant /’invention de çes fept noins, que j

depuis qu’on a imaginé de les désigner par f i m i l a

r e f o l u t f a , ou par u t r e m i f a f o l l a fi.

Quand on nommoir fuccellivement les deux tétracordes,

avec les mots ré ta t/i e t k o , op voyoit

mai-à-propos alors le fyftême complet dans un técta-

qorde, au lieu de n’ y Voir que la moitié de ce fyftême.

De cette indigence de lignes, il réfultoic naturellement

la faulïç idée qu’un fécond tétraeorde étoit

un fécond fyftême pareil en tout au premier ; & l’ôn

croyoit êtrc fidèleau préceptedene point mulriplierles

erres fans néceflité , en répétant ainfi ces mots ; tandis

qu’on ne faifoit réellement, fi j’ofe m’exprimer

ainfi, que couvrir fuccellivement de la même enveloppe

les deux moitiés du même corps. En effet,

dire qu’un tétraeorde eft un fyftême, & que les

deux tétracordes font deux fyftêmes , c’eft comme fi

I on difoit qu’un côté 'du vifage eft un vifage, &

1 autre côté un fécond vifage; ou qu’un homme,

compofé de fes deux moitiés réunies, eft deux

hommes.

Dès qu’on a bien fenti qu’il y avoit deux tetra**

cordes dans une feule Sc même g a m m e , on a dû,

pour éviter la confufion , défigner par fept noms les

fept differentes notes qui les compofent, afin de ne

plus nommer le côté gauche comme le côté droit, Sc

de ne plus donner de la parité à deux chofesqui,

quoique relfemblantes , ne font pas deux tous pareils

, mais les deux moitiés femblables d’un même

tout.

Que l’on répète les mêmes noms d’o&ave en octave,

voilà ce qui s’appelle appliquer avec juftefle

le principe très-fage de ne point multiplier les êtres

fans nécelfité, parce qu’en effet les o&aves n’étant

que les répétitions du même fyftême, foit au grave,

foit à l’aigu, on doit conféqucmment y répéter les

mêmes noms, pour fignaler ccs répétitions & pouf

fimplifier la fcienec..

Pour confidérer méloiiquement le ton dans toute

fon étendue diatonique, il ne faut pas feulement le

voir dans 1 heptacorde f o l la. f i u t r e m i f a , ou u t r e

m i f a f o l l a f i , ou fi u t r e m i f a f o l l a , mais dans

la férié complète des fept tétracordes afeendans Sc

conjoints f i u t r e m i , m i f a f o l l a , l a f i u t r e , r e

m i f a f o l , f o l l a f i u t , u t r e m i f a , fa sol la s i ;

ou , ce qui revient au même , dans la férié des fept

tétracordes diatoniques defeend^ns, fa m i r e u t ,

u t f i l a f o l , J b l f a m i re, r e u t f i l a , l a f o l f a m i ,

m i r e u t f i t si la sol fa.

On voit par cette férié , que le (ÿftêrae des tétracordes

n’en comporte que fept, comme il n’y a que

fept notes, c’eft à-dire, fept cordes diatoniques ; Sc

ce qui fait qu’il n’y a que fept tétracordes diatoniques

dans chaque ton, c'eft que le feptième rattache

la fin au commencement ; en forte que cela

fo une un cercle dans lequel on tourne, & d’où l’on

ne fort qu'avec la clef d’un autre cercle ou ton.

Si la fin n’étoit pas rattachée ainfi au commencement

p?r le faux tétraeorde fa f o l l # f i , quand U fu$-

Éelîjon eft r.fcendintc o u f la fo l f a , quand elle eft I chaîne qui pourroit fecontinuer indéfiniment, comme

prile en defçendanc, les t&racotdcs formeroient une [ lorsqu'on pafte d’un ton dans un autre.

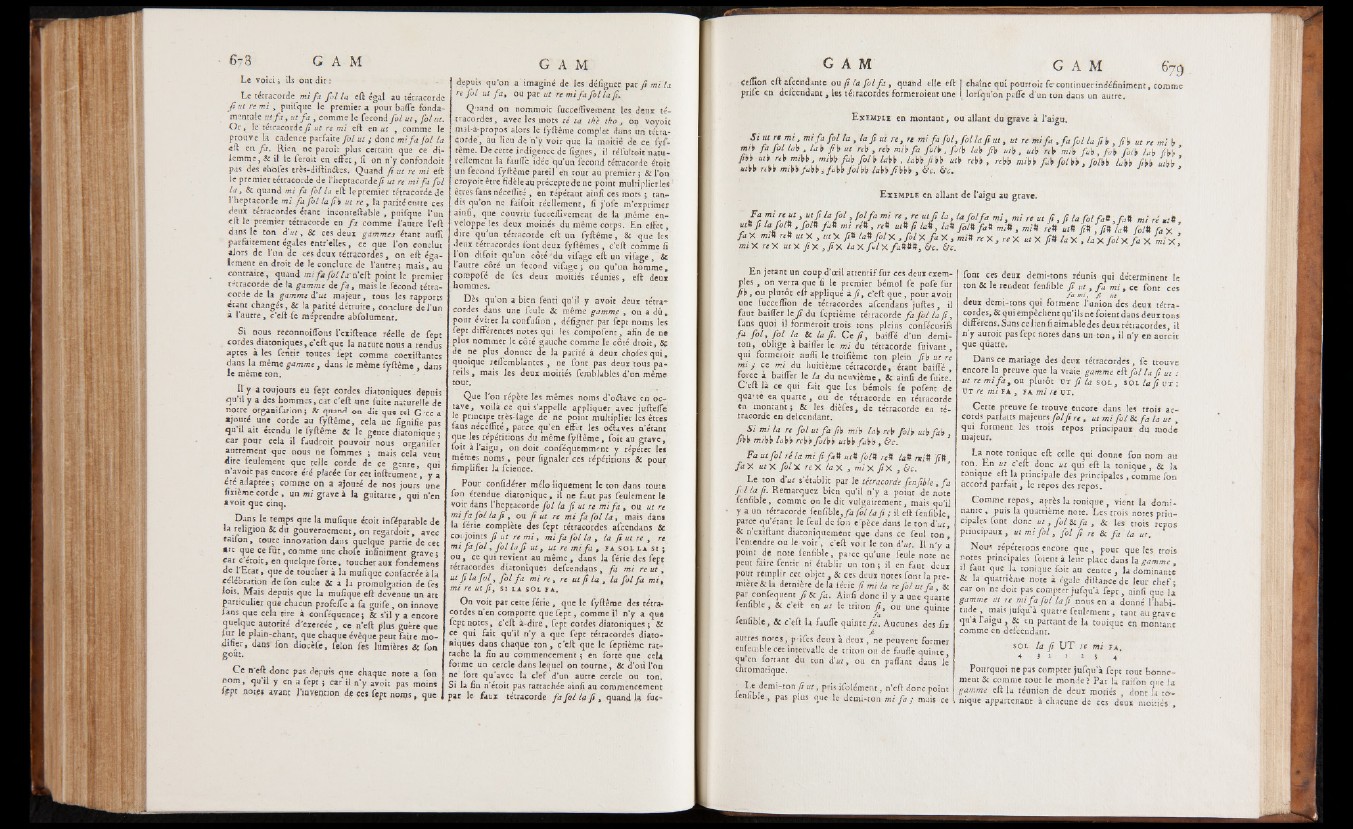

E x e m p l i e n m o n t a n t , o u a l l a n t d u g r a v e a 1’a ig u ,

Jig Wm la > la f i u‘ r‘ , r t m i f a f o l , f o l la f ia t , ut re m i f a , f a f o l la f i b , f i b a c r e m i b ,

m ib f a f o l l a b , la b ƒ b u t rcb , reb m ib f a f o l b , f o l b la\> f i b u , b , m b r ib m ib f a b , fo b fo ib la b ftbb

fib b 'U tb r tb m i b b . m ,b b f a b f o l b l a b b , la b b . f ib b u ib n b b , rebb m ib b f a b f o l b b , fo lb b la b b M u tb b ’

* tb b r tb b m ib b ./u b b ,• / e b b f o l b b ( a b b ƒ b b b , b e . 6 ’c . ■ 1 *

E x em p l e e n a ll a n t d e 1’a ig u a u g r a v e .

f f . 7 ' ‘ r ' f 9 9 I W m 9 " i 7 f / W s & m t W . 9 1 f i . f i 1° fo l fa » , fat! ml r i ut»,

rnU fi la fol» . fol» fait m re» ref ut»f, la» , la» fol» fa» mi» , mi» re» m» fi» , f i » U fol» fa X

f a x mt» re» m X I H R fi» la» fo l X . fo l X f i x , mi» r e X .r e X utX fi» l aX, laX f o l x f a x m ix

m,X rex m x f i x , f i x la x folX fa»»», Sc. be. J J J * ' X '

En jetant un coup d’oeil attentif fur ccs deux exemples

, on verra que fi le premier bémol fe pofe fur

/ b , ou plutôt eft appliqué à fi> c’eft que , pour avoir

une fucccffion de tétracordes afeendans juftes, il

faut baiffer le f i du feptième tétraeorde fa fo l la f i ,

fans quoi il formeroit trois tons pleins confécurifs

fa fo l , fo l la Sc la fi. Ce f i t bailTé d’un demi-

ton, oblige a baifler le mi du tétraeorde fuivant,

qui formeroit auffi le troifième ton plein f i b ut re

mi y ce mi du huitième tétraeorde, étant baille ,

force a baiffer le la du neuvième, & ainfi de fuite.

C eft là ce qui fait que les bémols fe pofent de

qua?té en quarte, ou de tétraeorde en tétraeorde

en montant; & les dièfes, de tétraeorde en té-

tracorde en defeendant.

Si mi la re fo l ut fa fi|> la ^ reb falb utb fab

fibb mibb Ubb rebb folbb utbb fabb, &c.

Fa ut fo l ré la mi f i fait ut* fa it re* la* mi* fi* ,

f a * utX f o l * r e * la * , miX fiX , &c.

Le ton d’ut s'établit par le tétraeorde fenfible , fa

f l la fi. Remarquez bien qu’il n’y a point de note

fenfible, comme on le dit vulgairement, mais qu’il

y a un tétraeorde fenfible, fa folia f i ; il eft fenfible,

parce qu’étant le fcul de fon espèce dans le ton d’ar,

Sc n exiftant diatoniquement que dans ce feul ton

l’entendre ou le voir, c’eft vo:r le ton d’ut. Il n’y a

point de note lènfible, parce qu’une feule note ne

peut faire fentir ni établir un ton ; il en faut deux

pour remplir cet objet, & ces deux notes font la première

& la dernière de la l érie f i mi la re fo l ut f a , Si

par confequent f i Sc fa. Ainfi donc il y a une quarte

fenfible, & c’eft en ut le triton f i y ou une quinte

fenfible, & c’eft la fauffe quinte fa. Aucunes des fix

autres dots, pdfes deux à deux , ne peuvent former

enlemblecet intervalle de triton ou de faufi'e quinte,

qu en forrant du ton d’ut, ou en paflant dans le

chromatique.

' ^.e demi-tony?ut, pris ifolémcnt, n’eft donc point I

lenfible, pas plus que le demi-ton mi fa y mais ce !

font ces deux demi-tons réunis qui déterminent le

ton & le rendent fenfible f i u t y f a m i , ce font ces

. f a mi, f i u t

deux demi-tons qui forment l'union des deux tétracordes,

Sc qui empêchent qu’ils ne foient dans deux tons

differens. Sans ce lien fi aimable des deux tétracordes, i l

n’y auroit pas fept notes dans un ton, il n’y en aurcic

que quatre.

Dans ce mariage des deux tétracordes, fe trouve

encore la preuve que la vraie gamme eft f o l la f i ut :

u t re m i f a y ou plutôt ut f i la so l , s o l la f i ut :

ut re m i fa , fa m i re ut.

Cette preuve fe trouve encore dans les trois accords

parfaits majeurs f o l f i r e , ut m i f o l Sc f a la u t ,

qui forment les trois repos principaux du mode

majeur.

La note tonique eft celle qui donne fon nom au

ton. En u t c’eft donc u t qui eft la tonique, & la

tonique eft la principale des principales , comme fon

accord parfait, le repos des repos.

Comme repos, après la tonique , vient la dominante

, puis la quatrième note. Les trois notes principales

font donc ut 3 f a i Sc f a , Sc les trois repos

principaux, u t m i f o l , f o l f i re Sc f a la u t.

Nous répéterons encore que, pour que les trois

rotes principales foient à leur place dans la g am m e ,

il faut que la tonique foit au centre , la dominante

& la quatrième note à égale diftance de leur chef;

car on ne doit pas compter jufqu’à fep t, ainfi que la

gamme Ut re m i f a f o l la f i nous en a donné l’habi-

tude , mais jufqu’à quatre feulement, tant au »rave

qu à I aigu , & en partant de la tonique en montant

comme en defeendant.

sol la f i U T re m i fa.

4 } Z i z i 4

Ponrquoi ne pas compter jufqu a fept tout bonnement

Sc comme tout le monde? Par la raifon que la

gamme eft lu réunion de deux motiés , dont la ter-

nique appartenant à chacune de ccs deux moitiés ,