2 Ç o C O M

Le fo l Sc le mi formant l’accord parfait fut l’ai de

la première mefure, confervés fur le re de la fécondé,

font une quarte & une neuvième. Ces

deux diffonances, préparées par une blanche &,

îuqiendues la valeur d’une noire, forment naturellement

, en defcendant, l’oélave & la tierce

du re fuivant : même chofe de la fécondé à la troisième

mefure. De la troifièine à la quatrième , Y ut

confervé ne fait point diflbnance avec le fa ; mais

le mi prolongé fait une feptième qui defcend fur un

re.

Remarquez que ce re ne fait* pas non plus diflbnance

avec le fa de la baffe ; mais il en fait üner

avec la r des parties fupérieures. C ’eft lerenverfe- !

ment de la feptième re fa la u t , qui fe-fauve en

reliant en place, tandis que le re fait un mouvement,

t a feptième, pratiquée fur la fécondé note du

ton -, fe fauve fou vent ainfi.

De la quatrième à la cinquième mefure, le fa

prolonge fait feptieme avec f o l , 8c fe fauve en defcendant

; Yut fait quarte avec ce même f o l , & fe

fauve de la meme manière. On voit que cette ef-

pece daccords ne doit nullement embarralfer,puif-

€ o M

quMs font préparés naturellement, 8c que la ma*

nière de les fauver eft uniforme.

On peut maintenant s’exercer fur différentes

baffes , & y faire du contre-point entremêlé de

confonnances & des différentes efpèces de diffo-

nances.

Jufqu ici nous n’avons employé que les cordes

vraiment harmoniques ; mais pour donner au chant

plus de grâce & de variété, on introduit fou vent

des notes intermédiaires, tant dans la baffe que'

i fes deffus. C’eft ce que nous appelions notes

de goût. Les Italiens les appellent notes fauffes.

Pourvu que chaque feras frappe une harmonie

correéle , 1 oreille néglige les notes dont la valeur

efl: moindre que d’un tems. A in fi, dans la induré

a deux tems , toute blanche doit être harmonique ;

mais de deux noires qui équivalent à cette durée ,

1 une peut très-bien ne pas l’être; il fuffii que l’autre

le fo i t , & qu’elles fe fuccèdent par degrés conjoints.

Il en eft de même des croches. On obferve

feulement que la balle & le deffus ne doivent pas

$lors fe mouvoir en même temps , car les mouve-

mens doivent toujours êtrç harmoniques*

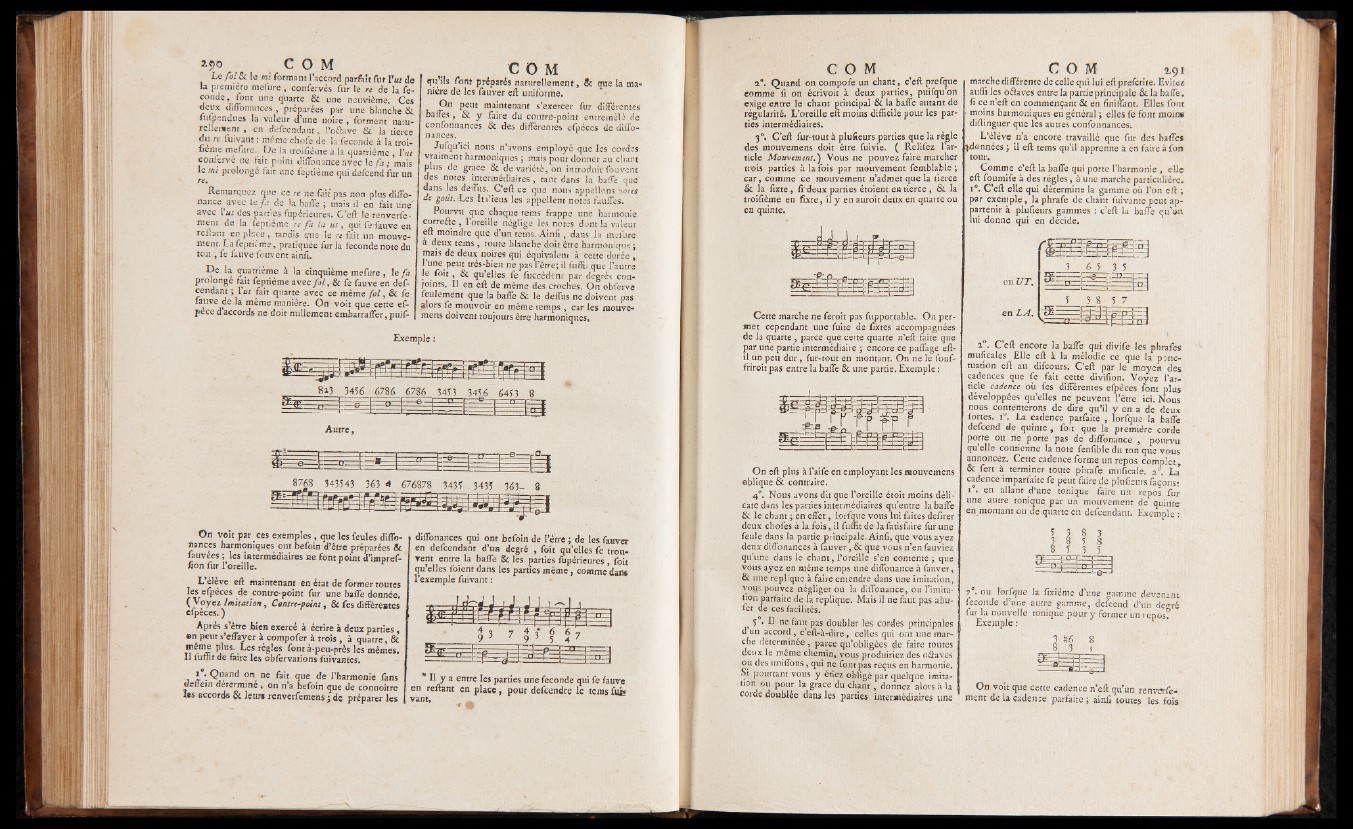

Exemple :

8*3 3456 6786 6786 3453 345_6 6453 8

Autre,

_8768 343543 363 4 676878 3435 3435 363- 8

On Voit par ces exemples, que les feules diffo-

nances harmoniques ont befoin d’être préparées &

fauvées ; les intermédiaires ne font point d’impref-

lion fur l ’oreille.

L ’élève eft maintenant en état de former toutes

les efpeces de contre-point fur une bafte donnée.

(V o y e z Imitation, Contre-point, & fes différentes

efpèces. )

Après s’être bien exercé à écrire à deux parties,

•n peut s’effayer à compofer à trois , à quatre, &

S & 3 P1“ - .Les régies font à-peu-près les mêmes.

Il itimt de faire les obfervations fuivantes.

. rr * Q.u,anc* ? n, ne ^a‘t - que de l’harmonie fans

deffein détermine, on n’a befoin que de connoître i

ïes accords & lçum renvcrfemens ; de préparer les |

diflonances qui ont befoin de l’être ; de les fauver

en defcendant d’un degré , foit qu’elles fe trouvent

entre la baffe & les parties fupérieures, foit

qu’elles foient dans les parties même, comme dans

l ’exemple fuivant :

¥ Il y a entre les parties une fécondé qui fe fauve

en reliant en place, pour defcendre le tems fui?

vant.

C O M

a®. Quand on compofe un chant, c’eft prefque

comme fi on écrivoit à deux parties, puifquon

exige entre le chant principal & la baffe autant de

régularité. L’oreille eft moins difficile pour les parties

intermédiaires.

3°. C ’eft fur-tout à plufieurs parties que la règle

des mouvemens doit être fuivie. ( Relifez l’article

Mouvement.) Vous ne pouvez faire marcher

trois parties à la fois par mouvement femblable ;

car, comme ce mouvement n’admet que la tierce

& la fixte, frdeux parties étoient en tierce , & la

troifième en fixte, il y en auroit deux en quarte ou

en quinte.

Cette marche ne feroit pas fupportable. On permet

cependant une fuite de fixtes accompagnées

de la quarte , parce que cette quarte n’eft faite que

par une partie intermédiaire ; encore ce paffage eft-

il un peu dur, fur-tout en montant. On ne le fouf-

friroitpas entre la baffe & une partie. Exemple :

On eft plus à l’aife en employant les mouvemens

oblique & contraire.

4°. Nous avons dit que l’oreille étoit moins délicate

dans les parties intermédiaires qu’entre la baffe

8c le chant ; en effet, lorfque vous lui faites defirer

deux chofes à la fois, il fuffit de la fatisfaire fur une

feule dans la partie principale. Ainfi, que vous ayez

deux diflonances à fauver, & que vous n’en fauviez

qu’une dans le chant, l’oreille s’en contente ; que

vous ayez en même temps une diflbnance à fauver,

& une répliqué à faire entendre dans une imitation,

vous pouvez négliger oh la diflbnance, ou l’imitation

parfaite de la répliqué. Mais il ne faut pas abu-

fer de ces facilités.

5 . Il ne faut pas doubler les cordes principales

d un accord , c’eft-à-dire, celles qui ont une marche

déterminée, parce qu’obligées de faire toutes

deux le meme chemin, vous produiriez des o&aves

ou des unifions, qui ne. font pas reçus en harmonie.

Si pourtant vous y étiez obligé par quelque imitation

ou pour la grâce du chant, donnez alors à la

corde doublée dans les parties intermédiaires une

C O M 191

marche différente de celle qui lui eftprefcrite. Evitez

aufli les oélaves entre la partie principale & la baffe,

fi ce n’eft en commençant & en finiflant. Elles font

< moins harmoniques en général ; elles fe font moine

diftinguer que les autres confonnances.

L’élève n’a encore travaillé que fur des baffes

fdonnées ; il eft tems qu’il apprenne à en faire à fon

tour.

Comme c’eft la baffe qui porte l’harmonie, elle

eft foumife à des règles, à une marche particulière.

i°. C ’eft elle qui détermine la gamme où l’on eft ;

par exemple, la phrafe de chant fuivante peut appartenir

à plufieurs gammes : c’eft la baffe qu’on

lui donne qui en décide.

en UT.

en LA .

Si

1

3 6 5 3 5

5 7

S

î° . C ’eft encore la baffe qui divife les phrafes

muficales. Elle eft à la mélodie ce que la ponctuation

eft au difcours. C ’eft par le moyen des

cadences que fe fait cette divifion. Voyez l’article

cadence où fes différentes efpèces font plus

développées qu’elles ne peuvent l’être ici. Nous

nous contenterons de dire qu’il y en a de deux

fortes. i°. La cadence parfaite , lorfque la baffe

defcend de quinte , foit que la première corde

porte ou ne porte pas de diflbnance , pourvu

qu’elle contienne la note fenfible du ton que vous

annoncez. Cette cadence forme un repos complet,

& fert à terminer toute phrafe muficale. 2”. La

cadence imparfaite fe peut faire de plufieurs façons:

i°. en allant d’une torique faire un repos fur

une autre tonique par un mouvement de quinte

en montant ou de quarte en defcendant. Exemple :

j° . ou lorfque la fixième d’une gamme devenant

fécondé d’une autre gamme, d éfend d’un degré

fur la nouvelle tonique pour y former un repos.

Exemple :

On volt que cette cadence n’eft qu’un renverfe-'

ment de la çadense parfaite ; ainfi toutes les fois