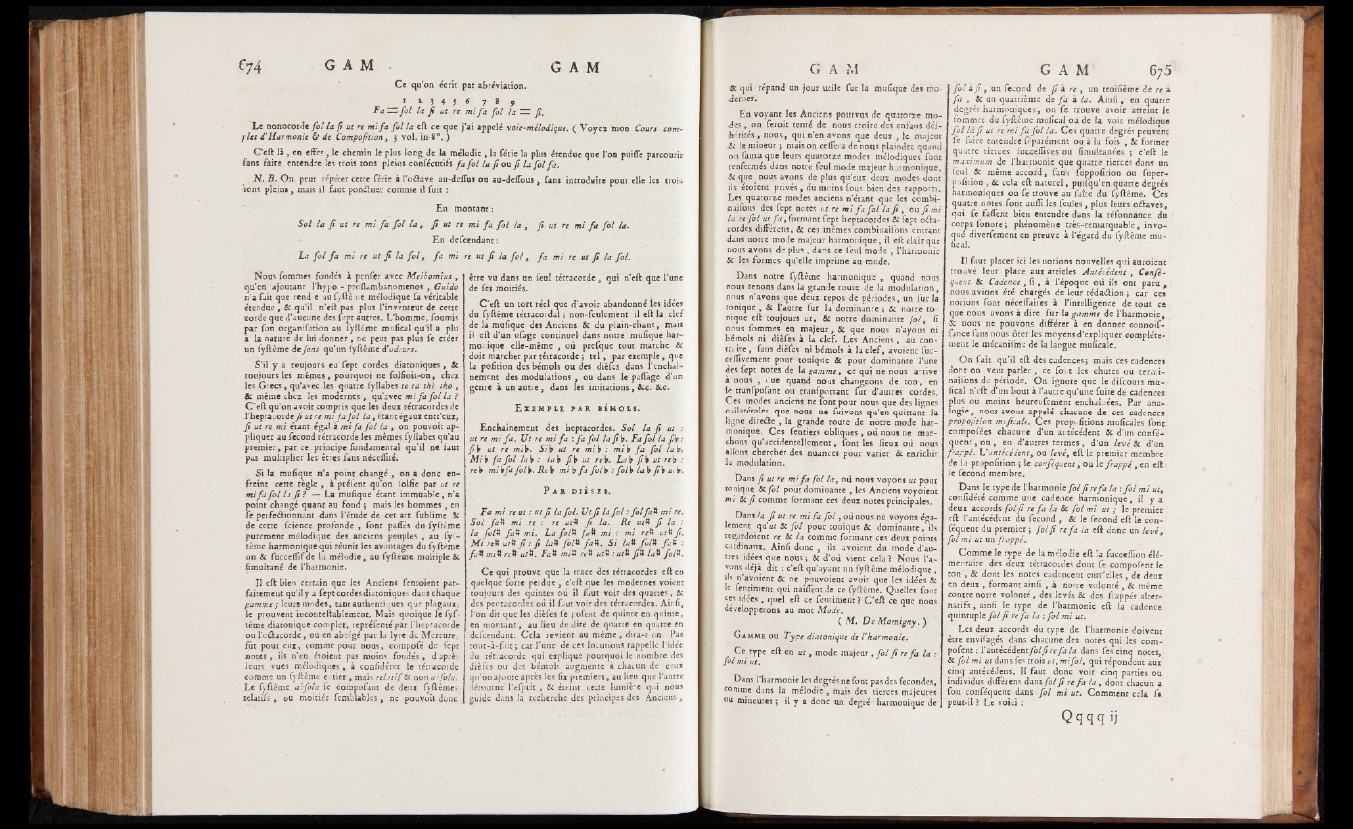

Ce qu'on ^crü pat abréviation.

I a ; 4 î « 7 8 p

— fo l la f i ut re mi fa fo l la ~ f i.

Le nonocorfîe fo l la f i ut re ml fa f o l la eft ce que j'ai appelé voie-mélodique. (_ Voyez mon Coure com-

jh t d'Harmonie & de Compofition , 3 vol. in-8°. )

C eft U , en effer , le chemin le plus long de la mélodie , la férié la plus étendue que l’on puifTe parcourir

fans faire entendre les trois tons pleins confécutifs fa fo l la f i ou f i la fo l fa .

N . B. On peut répéter cette férié à l’oéhve au-deflùs ou au-deflous , fans introduire pour elle les trois

sons pleins y mais il faut ponétuer comme il fuit ;

En montant :

S o l la f i ut re mi f a f o l l a , f i ut re mi fa f o l la , f i ut re mi fa fo l la.

En descendant:

La f o l f a mi re ut f i la f o l , fa mi re ut f i la f o l , f a mi re ut f i la fo l.

Nous fommes fondés à penfer avec Meibomius ,

qiï’ en ajoutant l'hypo - preflambanomenos , Gui do

n’a fait que rend e au fyftême mélodique fa véritable

étendue, & qu’il n’eft pas plus l’inventeur de cette

torde que d'aucune des fept autres. L’homme, fournis

par fon organifation au îyftême mufical qu'il a plu

à la nature de lui donner , re peut pas plus fe créer

Un fyftême de fons qu’un (yftêmc à*odeurs.

S’il y a ceujours eu fept cordes diatoniques , Sx

toujours les mêmes, pourquoi ne foifîoit-on, chez

les Grecs, qu’avec les quatre fyllabes te ta the tho ,

& même chez les modernes , qu’avec mi fa fo l la ?

C ’eft qu’on avoit compris que les deux tétracordcs de

l’heptacorde f i ut re mi fa fo l la , étant égaux entr’eux,

f i ut re mi étant égal à mi fa fo l la , on poavoit appliquer

au fécond rétracorde les mêmes fyllabes qu’au

premier, par ce principe fondamental qu’il ne faut

pas mukiplier les êtres fans néceffité.

Si la mufique n’a point changé , ona donc enfreint

cette règle , à préfent qu’on folfic par ut re

mi fa fo l la f i ? — La mufique étant immuable, n’a

point changé quant au fond ; mais les hommes 3 en

fe perfe&ionnant dans l’étude de cet art fublime 5c

de cette fcience profonde , font paffés du fyftême

purement mélodique des anciens peuples , au fyi-

tême harmonique qui réunit les avantages du fyftême

un & fucccfTifde la mélodie , au fyftême multiple Sx

fimuitané de l’harmonie.

Il eft bien certain que les Anciens fentoient parfaitement

qu’il y a fept cordes diatoniques dans chaque

gamme ; leurs modes, tant authentiques que plagaux,

le prouvent inconteftablemcnt. Mais quoique le fy ftême

diatonique complet, repréfenté par l’hcpracorde

ou l’c&acorde, ou en abrégé par la lyre Ht Mercure,

fut pour eux, comme pour nous, compofé de fept

notes , ils n’en étoient pas moins fondés , d après

leurs vues mélodiques, à confidérer le cétracorde

comme un fyftême entier, mais relatif Sx no na'yfoiu.

Le fyftême abfolu fe corapofant de deux fyftêmes.

relatifs, ou moitiés femblables, ne pouvoit donc

être vu dans un feul ce'rracorde 3 qui n’eft que l’une

de fes moitiés.

C'eft un tort réel que d’avoir abandonné les idées

du fyftême tétracoidal ; non-feulement il eft la clef

de la mufique des Anciens & du plain-chant, mais

il eft d’un ufage continuel dans notre mufique harmonique

elle-même , où prefque tout marche &

doit marcher par tétracordc 3 t e l , par exemple, que

la pofition des bémols ou des dièfes dans l’enchaînement

des modulations , ou dans le paffage d’un

genre à un autre, dans les imitations, &e. Sic.

E xemple par bémol s.

Enchaînement des heptacordes. Sol la f i ut :

ut re mi fa . Ut re mi fa : fa fo l la fi)}. Fa fo l la fiV:

fiV ut re mi b. Sih ut re mi b : mi)} fa fo l la fe-

Mi)} fa fo l la)} : la b fib ut re)}. La)} fi)} ut re 1» :

re)} mi\fa folb. Re b mi V fa fol)} : fol)> la b fi)} ui 1k

P ar di s s e s .

Fa mi re ut : ut f i la fo l. Ut f i la f o l : fo lfa ü mi re*

So l f a § mi re : re uf# f i la. Re ut% f i la :

la fo in fa ti mi. La fo in fan mi : mi ren , utn f i .

M i rCn utn f i : f , ian fo in f an. s i un fo in fa n s

fa n min ren utn. Fan min ren u& :u A fin la^ fo in .

Ce qui prouve que la trace des tétracordcs eft en

quelque forte perdue 3 c’eft que les modernes voient

toujours des quintes où il faut voir des quartes, Si

des pcntacordes où il faut voir des tétracordes. Ainfi,

l'on dit que les dièfes fe pofent de quinte en quinte,

en montant, au lieu de dire de quarte en quarte en

defeendant. Cela revient au même, dira-t-on. Pas

rour-à-fàit j car l ’une de ces locutions rappelle l'idée

du tétracordc qui explique pourquoi le nombre des

dièfes ou des bémols augmente à chacun de ceux

qu’on ajoute après les fix premiers, au lieu que l'autre

détourneT-efprit , & éteint cette lumiè"e qui nous

guide dans la recherche des principes des Anciens,

‘St qui répand un jour utile fur la mufique des mo-

<dernes.

En voyant les Anciens pourvus de quatorze mondes

, on feroit tenré de nous croire des çnfans déf-

héricés , nous, qui n’en avons que deux , le majeur

& le mineur 3 maison cefiera de nous plaindre quand

on faura que leurs quatorze modes mélodiques font

renfermés dans notre feul mode majeur harmonique,

Si que nous avons de plus qu’eux deux modes dont

ils étoient privés , du moins fous bien des rapports.

Les quatorze modes anciens n’étant que les combi-

inaifons des fept notes ut re mi fa fo l la f i , ou f i mi

la re fo l ut fa , formant fept heptacordes Sx fept oéh-

cordes difFérens, & ces mêmes combinaifons entrant

dans notre mode majeur harmonique, il eft clair que

nous avons de plus , dans ce leul mode , l’harmonie

Sx les formes qu’elle imprime au mode.

Dans notre fyftême harmonique , quand nous

nous tenons dans la grande route de la modulation,

nous n’avons que deux repos de périodes, un fur la

tonique , & l’autre fur U dominante i S i notre tonique

eft toujours u t , & notre dominante f o l , fi

nous fommes en majeur, & que nous n’ayons ni

bémols ni dièfes à la clef. Les Anciens, au contre

ire , fans dièfes ni bémols à la clef, avoient fuc-

cefiîvement pour-tonique & pour dominante l’une

des fept notes de U gamme, ce qui ne nous arrive

a nous , 1 ue quand nous changeons de ton, en

le tranfpofant ou tranfportant fur d’autres cordes.

Ces modes anciens ne font pour nous que des lignes

■ collatérales que nous ne fuivons qu’en quittant la

ligne dire&e , la grande route de notre mode harmonique.

Ces fentiers obliques , où nous ne marchons

qu’accidentellement, font les lieux où nous

allons chercher des nuances pour varier Si enrichir

la modulation.

Dans fi ut re mi fa fo l la , où nous voyons ut pour

tonique Sx. fo l pour dominante , les Anciens voyoient

mi Sx f i comme formant ces deux notes principales.

Dans la f i ut re mi fa f o l , où nous né voyons également

qu’ut & fo l pour tonique & dominante, ils

regardoient re Sx la comme formant ces deux points

cardinaux. Ainfi donc , ils avoient du mode d'autres

idées que nous 3 & d’où vient cela ? Nous l’ayons

déjà dit : c’eft qu’ayant un fyftême mélodique ,

ils n'avoient & ne pouvoient avoir que les idées &

le fentiment.qui naiflentde ce fyftême. Quelles font

ces idées , quel eft ce fenriment ? C ’eft ce que nous

développerons au mot Mode.

( M. De Momigny. )

G amme ou Type diatonique de l'harmonie.

Ce type eft en ut , mode majeur, f o l f i re fa la :

fo l mi ut.

Dans l’harmonie les degrés ne font pas des fécondés,,

comme dans la mélodie , mais des tierces majeures

mineures ; il y a donc un degré harmonique de'

! fo l ày?, un fécond ^ j; ■> re , un troifième de re à

fa , & un quatrième de fa à La. Ainfi , en quatre

degrés harmoniques, on fe rrouve avoir atteint le

fommet du fyftême mufical ou de la voie mélodique

fo l là f i ut re mi fa fo l la. Ces quatre degrés peuvent

fe faire entendre féparément ou à la fois , 5c former

quatre tierces fuccefiives ou fimulcanées 3 c ’eft le

maximum de l’harmonie que quatre tierces dans un

feul 5c même accord, fans fuppofition ou fuper-

pofition , 5c cela eft naturel, puifqu’en quatre degrés

harmoniques on fe trouve au faîte du fyftême. Ces

quatre notes font aufli les feules, plus leurs oéfaves,

qui fe faffent bien entendre dans la réfonnance du 1

corps fonore3 phénomène très-remarquab/c, invoqué

diverfement en preuve à l’égard du fyftême mu-

ucal.

Il faut placer ici les uotions nouvelles qui auroient

trouvé leur place aux articles Antécédent , Confé-

quent Sx Cadence , fi , à l’époque où ils ont paru ,

nous avions été chargés de leur réda&ion 3 car ces

notions font néccflfaires à l’intelligence de tout ce

que nous avons à dire fur la gamme de l’harmonie,

Sx nous ne pouvons différer à en donner connoif-

fance fans nous ôter les moyens d'expliquer complètement

le mécanifme de la langue muficale.

On fait qu’il eft des cadences3 mais ces cadences

dont on veut parler, ce font les chutes ou termi-

naifons de période. On ignore que le difeours mu- •

fical n’eft d’un bout à l’autre qu’une fuite de cadences

plus ou moins heurcuCernent enchaînées. Par analogie

, nous avons appelé chacune de ces cadences

propofition mificale. Ces propi.fitions muficalcs font-

compofées chacune d’un ar.te'cédent 5c d’un confé-

quent, ou , en d’autres termes , d’un levé Sx d’un

frappé. L’antécéient3 ou levé, eft le premier membre

de la propofition 3 le conféquent, ou le frappé, en eft -

le fécond membre.

Dans le type de l’harmonie fo l f i re fa la :fo l mi ut,

confidéré comme une cadence harmonique, il y a

deux accords fo l f i re fa la Sx fo l mi ut ; le premier

eft l’antécédent du fécond , & le fécond eft le conféquent

du premier 3 fo l f i re fa la eft donc un levé,

fo l mi ut un frappé.

Comme le type de la mélodie eft îa fucceflîon élémentaire

des deux tétracordes dont fe compofent le

ton , Sx dont les notes cadencenr entr’elles , de deux

en deux , formant ainfi , à notre volonté , & même

contre notre volonté, des levés Sx des frappés alternatifs

, ainfi le type de l’harmonie eft la cadence

quintuple fo l f i re fa la: fo l mi ut.

Les deux accords du type de l’harmonie doivent

être envifagés dans chacune des notes qui les cosn-

pofent : l’antécédent fo l fi re fa la dans fes cinq notes,

Sx fol mi ut dans fes trois ut, mi fo l, qui répondent aux

cinq antécédens. II faut donc voir cinq parties ou

individus difFérens dans fo l f i re fa la , dont chacun a

fon conféquent dans fo l mi ut. Comment cela ff

peut-il} Le voici ;

Q q q q ij