1 4 0 _ B A S

Mais la fuppofmon, qui avoit fait toutes les

brèves égales eutr’elLes & , fous doubles des longues

, ne ponvoit-elle pas s’étendre à ces quantités

irrationnelles., & les clafler parmi lés longues

ou parmi les brèves, ou même leur donner la

faculté d’être à volonté longues ou brèves , comme

font les douteufes dans la poéfie latine ?

D ’ailleurs ces différens mètres qui étoient les

élémens de la verfification grecque 8c latine , comment

s’étoient-ils formés ? En adoptant .cette fup-

pofition ou convention dont je viens d ép a r ie r ,

que tontes les longues font égales en poéfie, &

doubles des brèves. Dans cette fuppofition une

breve valant un tems , la longue devoir en valoir

deux. Dès-lors l’ïambe 8c le chorée devinrent les

élémens de la înefure à 3 tems , le fpondée 8c le

daélyle ceux de la mefure à. 2 & à quatre. Mais

qui apprit aux poètes grecs à fe borner aux mefures

à 2 , à 3 , & à 4 tems , finon le fentiment

du rhyjthine qui guide tout artifte dans les proportions

des parties fondamentales de fon art ?

L’invention de la mefure n’appartient donc pas

plus à la poéiie qu’à la mufiqne ; .& quand même

l ’une des deux pourroit s’en faire honneur., ce ne

feioit pas la poéfie. A quelque langue, .à quel-

qu’efpece de verfification qu’on adapte la mufiqne,

les cadences d’une bonne baffe-fondamentale , les

repos d'une bonne harmonie , feront toujours plus

fenfibles que ceux de la verfification. Car la miifi-

que étant une langue-univèrfelle , fi le fens

fe termine à des diflances périodiquement égales

, la mefure fera univerfellement fentie , parce

que cette langue fera univerfellement entendue.

Au contraire les langues proprement dites , com-

pofèes feulement de dignes arbitraires , n’offrent

aucun fens ; & par confisquent aucun repos , aucun

fentiment de mefure, à quiconque n’eft pas-aufait

de laconvention qui a fixé la valeur de ces fignes.

Le fentiment de la mefure dans la mufique chantante

8c-celui de la cadence dans la mufique hy-

porchématique, c’eft-à- dire propre à la danfe /

n efl; autre chofe que le fentiment des appels &

dés repos alternatifs de l ’harmonie. Or c’eft la baffe-

fondamentale feule qui réglé cette fuçceffion d’app

e l & de repos. La mefure eft donc abfolument

Subordonnée à la baffe-fondamentale. Il y a des airs

qui fans accompagnement marquent la mefure &

la cadence aufli fortement que la meilleure harmonie

; fans doute. Mais un fon ifoté n’efi-il pas

toujours accompagné, n’eft il pas même infépa-

parable de fes 'harmoniques ? Chaque fon d’un air

quelconque peut donc être regardé comme fondamental

; chaque air comme une 'baffe’.rfondamentale ;

& un air bien cadencé comme une bafferfondamentale

bien régulière.. -

Nota , que je ne dis pas: comme une bonne baffe-

fondamentale , mais comme une baffe-fondamentale

tien régulière.. ,0n verra dans le n° fuivant que

toute baffe-fondamentale , .quoique bien cadencée

e ’eft pas propre à tous les genres. Que le dTatOr

B A S

nique n’admet d’autres mouvemens fondamentaux

que l’oékive , la quinte & la quarte ; le chromatique,

les differentes efpêces de tierces ; l'enharmonique

, les tons, &c.

Dans là baffe-fondamentale naturelle ; c’eft-à-dire

dans celle, qqi eft formée d’un générateur quelconque

8c de fes harmoniques placés dans l’ordre de

leurs rapports ( Voyez table de la génération harmonique)

; lés repos le' trouvent de deux en deux-

notes. Donc fi l’on fait toutes les notes égales,

cette baffe-fondamentale .fe trouvera ,dansv la me-

fure à deux tems. Or cette baffe-fondamentale

eft la plus naturelle. ( Voyez le n° fuivant ).

Donc la mefure qui en réfulte -eft auffi la .plus naturelle.

La mefure à deux tems eft compofée d’un

frappé & d’un levé ; donc d’un tems fort &

d’un tems foible ; d’un repos & d’un appel ; enfin

d’un fon fondamental pair 8c d’un impair.

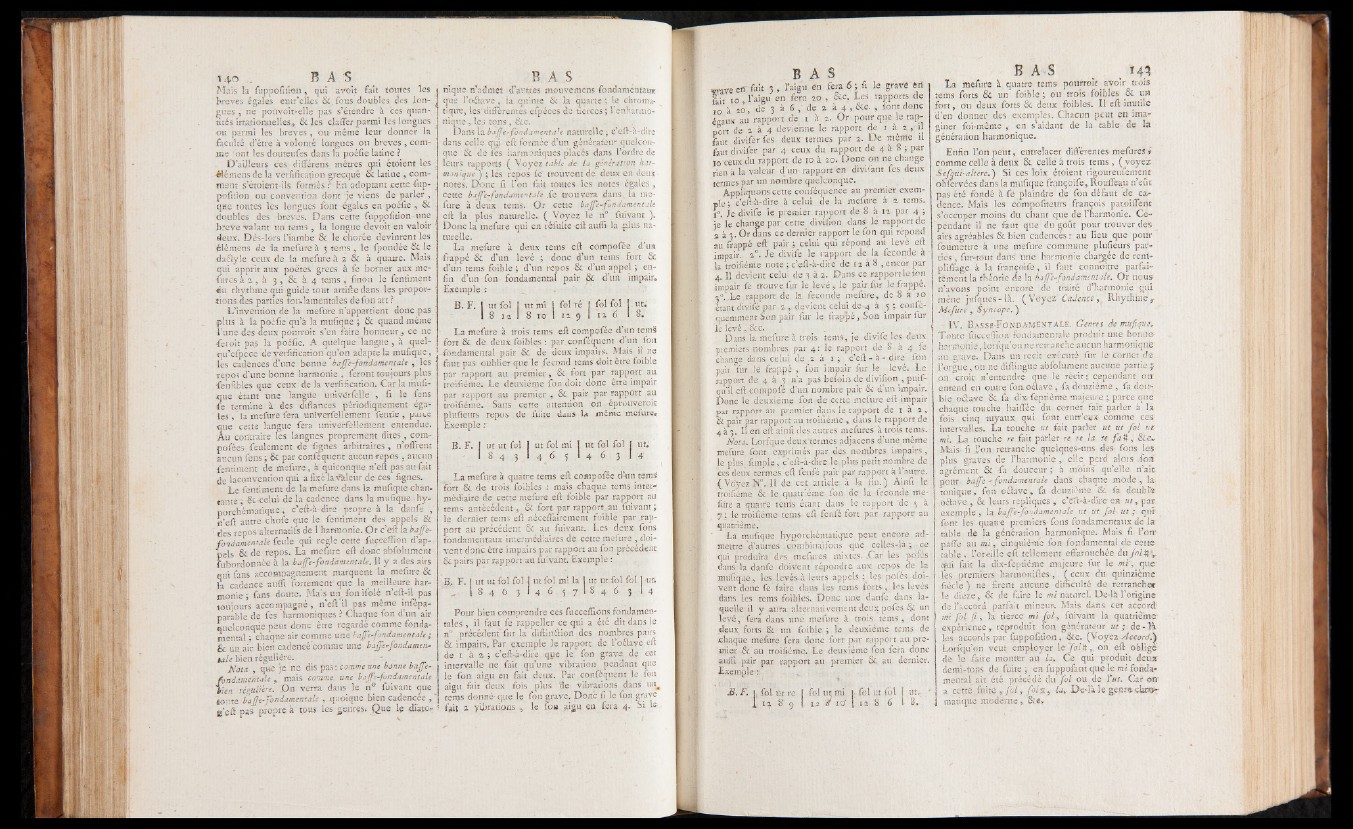

Exemple :

B. F. I ut fol J ut mi j fol té I fol fiçd 1 ut.'

13 12 I 8 10 ! 12 9 1 12 6 I 8.

La mefure à trois tems eft compofée d’un terni

fort 8c dé deux foibles : par,conféquent d’un fou

-fondamental pair & de deux impairs. Mais il ne

faut pas oublier que le fécond tems doit être foible

par rapport au premier, & fort par rapport au

troifième. Le deuxième fon doit donc être impair

par rapport au premier , 8c pair par rapport au

troifième. Sans cette attention on éprouverpit

plufieurs repos. de fuite dans 1 a même mefure.

Exemple r

B. F. | ùt ut foi I ut fol mi ] ut fol fol J ut;

- I 8 4 3 ! 4 6 5 1 4 6 3 1 4

La mefure à quatre tems eft compofée d’un tenté

fort 8c de trois foibles mais chaque tems intermédiaire

de cette mefure eft foible par rapport au

tems antécédent, 8c fort par rapport, au fuivant ;

le dernier tems eft néceftairement foible par .rapport

au précédent & au fuivant. Les- deux fons

fondamentaux intermédiaires de cette mefure , doivent

donc être impairs par rapport au fön précédent

& pairs par rapport au fuivant. Exemple :

B. F. I ut ut fol fol j ut fol ml la 1 ut ut fol fol J/ut;'

I 8 4 ô 3 1 4 6 5 7 l .8 4 6 3 I 4

Pour bien comprendre ces fucceffions fondamentales

, il faut fie rappeller ce qui a été dit dans le

n° précédent fur la diftln&ion des nombres pairs

& impairs. Par exemple le rapport de l’oélave eft

de 1 à 2 ; c’eft-à-dire que le fon grave de cet

intervalle ne fait qu’une vibration pendant que

le fon aigu en fait deux. Par confèquent le fon

aigu fait deux fois plus de vibrations dans uii#

tems donné- que le fon grave. Donc fi le fon gravé

! fgit 2 vibrations -, le wb aigu en fera 4. Si. 1ô

B A S

«rave eirfait 3, l’aigu ên fera 6 ; ü le grave «ri

fait io l’aigu en fera 20 , bLc, Les rapports de

10 à 20, de 3 à 6 , de 2 à 4 , 8cc., font donc

égaux au rapport.de 1 à 2. Or pour que le rapport

de 2 à 4 devienne le rapport de 1 2 a

faut divifer ïes deux-termes par 2. De même il

faut divifer par 4- ceux du rapport de 4 à' 8 ; par

10'ceux du rapport de 10 à 20. Donc on ne change

rien à la valeur d’un rapport en divifant fes deux

termes par un nombre quelconque.

Appliquons cette conféquence au premier exemple

; c’eft-à-dire à celui de la mefure à 2 tems.

1°. Je divife le premier rapport de 8 à 12 par 4 ;

ie le change par cette divifion dans le rapport de

a à 3. Or dans ce dernier rapport le fon qui répond

au frappé eft pair ; celui qui répond au levé eft

impair. 20. le divife le «rapport de la fécondé à -

la troifième note ; c’eft-à-dire de 12 à 8 , encor par

4. Il devient celui de 3 à 2. Dans- ce rapport le fon

impair fe trouve fur le levé, le pair fur le frappe.

o°.„Le rapport de la fécondé mefure, de 8 à 10

étant divife par 2 , .devient celui de-4 à 5 ; confé-

quemment Son pair fur le frappe , Son impair fur

le levé , 8cc. r '

Dans la mefure à trois tems, je divife les-deux

premiers nombres par 4: le rapport de 8 à 4 fe

change dans celui de .2 à 1 ; c’eft - à - dire fon

pair fur le frappé , fön impair fur le levé. Le

rapport de 4 à 3 n’a ;pas beloin. de divifion , puif-

qu’il eft compofé d’un nombre pair & d’un impair.

Donc le deuxième fon de cette mefure eft impair

par rapport au premier dans le rapport de 1 à 2,

6 pair par rapport au troifième , dans le rapport de

4 à 3. Il en eft ainfi des autres mefures' à trois tems.

Nota. Lorfque deux'termes adjacens d’une même

mefure font exprimés par des nombres impairs, :

le plus, fimple, c’eft-à-dire le plus petit- nombre de .

ces deux termes eft fenfé pair par rapport à l’autre.

{.Voyez N°. Il de cet article à fa fin.) Ainfi le

troifième 8c le quatrième ion de la fécondé mefure

à quatre tems étant dans le rapport 'de -5 à

7 : le troifième’ tems eft fenfé fort par rapport’ au

quatrième.' , . ..

Là mufique. hyporchématique peut encore admettre

d’autres Jcombinaifons que celles-là ; ce

qui produira des. mefures mixtes. .Car fes pofés

dans la danfe doivent répondre aux repos de la

mufique, les levés à leurs appels ; les pofés doivent

donc fe faire dans les tems forts-, les leves

dans les tems foibles. Donc une : danfe. dans laquelle

il y aura, alternativement deux pofés & un

levé, fera dans une inclure à trois tems , dont

deux forts 8c un foible ; le deuxième tems de

chaque mefure fera donc fort par rapport au premier

.& au troifième. Le deuxième fon fera donc

aufîi pair par rapport au premier 8c au- dernier.

Exemples

B . F. j. fol ut re j fol ut mi r fol ut fol |

1 x 2 8 9 I 12 0 10' | 1 2 8 é 1

B A S 1 4 3

La mefure à quatre tems pourroit avoir trois

tems forts & un foible ; ou trois foibles 8c un

fort, ou deux forts 8c deux foibles. Il eft inutile

d’en donner des exemples. Chacun peut en imaginer

foi-même , en s’aidant de la table de la

génération harmonique.

Enfin l’on peut, entrelacer differentes mefures»

comme celle à deux 8c celle à trois tems , ( voyez

Sefqui-altéré.) Si ces loix étoient rigoureufement

obfervées dans la mufique françoife, Roufîeau n’eut

pas été fondé à fe plaindre de fon défaut de cadence.

Mais les cômpofiteurs françois paroiflent

s’occuper moins du chant que de l’harmonie. Ce-

'pendant il ne faut que du goût pour trouver des

airs agréables 8c bien cadencés : au lieu que pour

f® omettre à une mefure commune plufieurs parties

, fur-tout dans Une harmonie chargée de reiit-

plifîàge... à là françoife, il faut connoître parfai-

tément la théorie de la baffe-fondamentale. Or nous

n’avons point encore de traité d’harmonie qui

mène jufques- là. ( Voyez' Cadence , f Rhythine,-

M-efure , Syncope.')

- IV. Basse-Fondamentale. Genres de mufique.

Toute fucçeffion fondamentale produit une bonnes

harmonie, lorfqu on ne retra nche aucun harmonique'

au grave. Dans un récit exécuté fur le cornet de

l’orgue, on ne cliftingue abfolument- aucune partie 3'

an croit n’entendre que le récit : cependant on

entend en outre fou o â a v e , fa douzième , fa don**

ble oftave 8ç fa dix-feptième majeure ; parce que

chaque touche baifîee du cornet fait parler à là

fois cinq tuyaux qui font entr’e«x comme ces

intervalles. La touche ut fait parler ut ut fo l ut

mi. .La touche re fait parler re re la re fa # ,- 8ce3-

Mais- fi l’on retranche quelques-uns des forts les

plus graves de l’harmonièel le perd alors -fois

agrément 8c-fa . douceur à moins’ qu’elle n’ait

pour baffe - fondamentale dan's chaque mode , la

tonique , fon oéîave, fa douzième 8c fa double

oétave , 8c leurs .répliqués ,- c’éfi-à-dire en« «r, pas?

exemple , la baffe-fondamentale ut- ut fo l ut; qur

font le s quatre premiers fons fondamentaux de la-

table de la génération- harmonique. Mais fi l’on’

pafîe au mi, cinquième fon fondamental de cette

table, l’oreille eft tellement effarouchée du fol#*,.

qui fait la dix-feptiéme majeure fur le mï, que'

les premiers"harmoniftes , (ceux du quinzième

fiècle ) ne firent aucune difficulté de retrancher

le dièze, 8c de faire le mi naturel. De-là l’origine

de l’accord parfait mineurs. Mais dans cet accord^

mi fol f i , ïa tierce mi fo i , fuivant la quatrième1

expériencey reproduit fon générateur ut; d e - là

les accords par fuppofition, 8cc. (Voyez Accord.}

Lorfqu’on veut employer le 'fol#,, on eft oblige

de le faire monter au la.. Ce qui produit deux

demi-tons de fuite ; en fuppofant que le mi fondamental,

ait été précédé du fo l ou.de Y ut. Car on:

a 1cette fuite , f o l , foin., la.. De-là le genre.ebro^

, matique moderne ,. 8c«v

ut„- *

8.