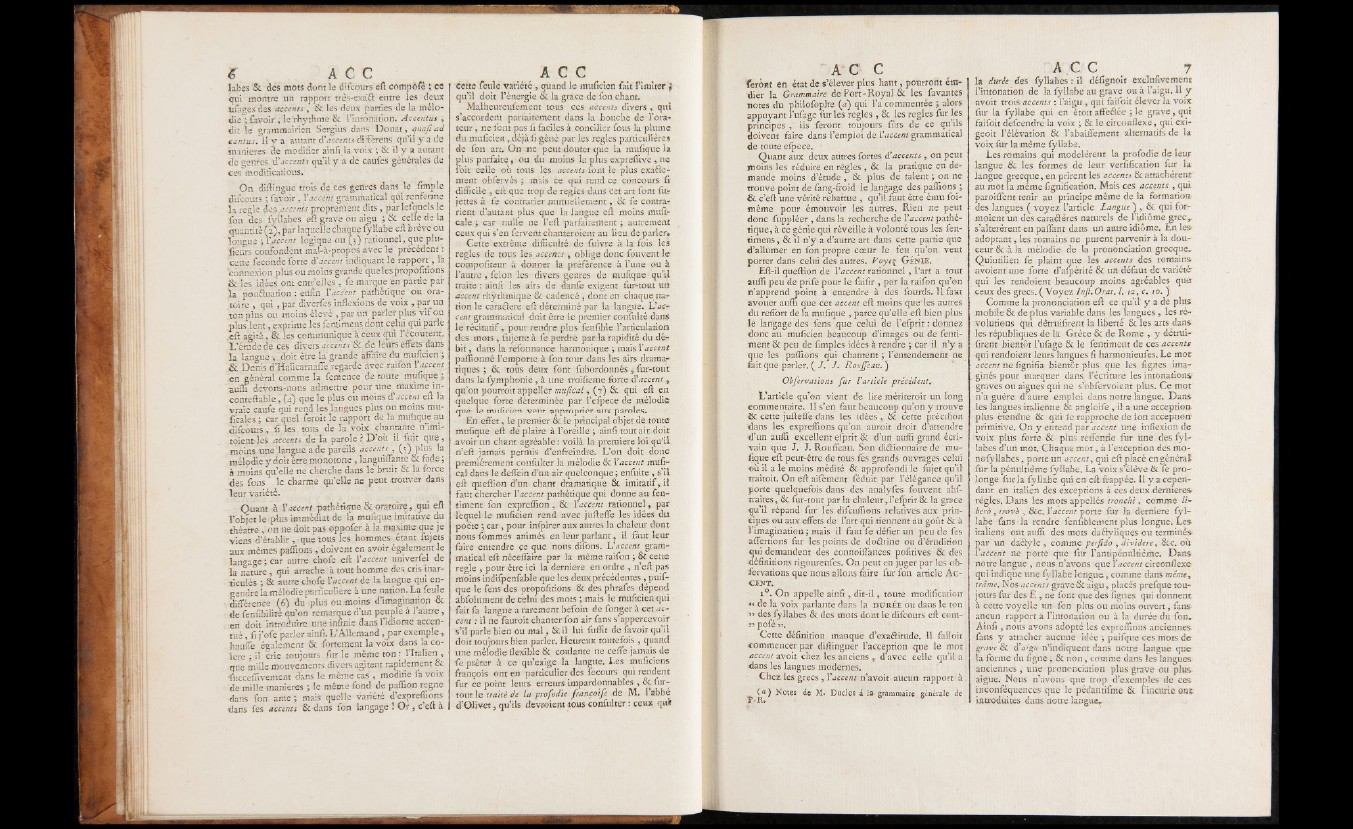

éT A C C

labes & des mots dont le difcçrars eft eompèfê ; ce

bui montre un rapport très-exàél entre les deux

-tuâmes des accents-, & les deux parties de la mélodie^

favoirVle rhythme & 1’intonàtiôn. Àccentus ,

dit le grammairien Sergius dans Donat, quafi ad

camus, il y a autant d'accents cSfférens qu’il y a de

manières de modifier ainfi la voix ; & il y a autant

de genres d'accents qu’il y a de caufes générales de

ces modifications.

On distingue trois de ces genres dans le fimple

dlfcours ; favoir. Y accent grammatical qui renferme

la réglé des [accents proprement dits, par lefquels le

ion des fyîîabes eft grave ou aigu ; & celle de la

quantité (2), par laquelle chaque fyllabè eft brève ou

longue ; Ypccent logique ou (3) rationnel, que plusieurs

confondent mal-à-propos avec le précédent :

cette fécondé forte d'accent indiquant le rapport, là

connexion plus ou moins grande queles propoftions

& les idées ont entr’elles , fe marque en partie par

la pon&uation : enfin Y accent pathétique ou oratoire

, qui » par divèrfes inflexions de voix , par un

ton pins ou moins élevé , par un parler plus v i f ou

plus,lent, exprime les fentimens. dont celui qui parle

.eft agité, & les communique à ceux qui l’écoutent.

L ’étude de ces divers accents & de leurs effets dans

la langue 4.,doit être la grande àfiaîre dia muficien;

& Denis d’Halicarnafie regarde avec raifon Y accent

en général comme la fersence de toute mufique ;

■ aum devons-nous admettre pour Une ^maxime in-

conteftable, (4) que le plus ou moins cfaccent eft la

vraie caufe qui rend les langues plus pu moins musicales

; car quel feroit le rapport de la miifique au

difcours, fi' les tons de la voix chantante n’irm-

toient’lcs accents de la parole r D ’pii il fttit que,

moins une ^langue a de pareils accents , (3) plus la

mélodie y doit être monotone , langiiîffante & fade ;

à moins qu’elle ne cherche dans le bruit & la force

des fons le charme qu’elle ne peut trouver dans

leur variété.

Quant à Y accent pathétique & oratoire, qui eft

l ’objet le plus immédiat de la mufique imitatiye du

théâtre on ne doit pas oppofer à la maxime que je

viens d’établir , que tous les hommes étant fujets

aux mêmes paflions , doivent en avoir également le

langage ; car autre choie eft Y accent univerfel de

la nature, qui arrache à tout homme des cris inarticulés

; & autre chofe Yaccentdo la langue qui engendre

la mélodie particulière à une nation. La feule

différence (6) du plus Ou moins d’imagination &

de fenfibilite qu’on remarque d’un peuple a 1 autre,

en doit introduire .une infinie dans l’idiome accentué

, fi j’ofe parler ainfi. L ’Allemand, par exemple ,

hauffe également & fortement la voix dans La colère

; il crie toujours fur le même ton : l’Italien ,

que mille mouvements divers agitent rapidement &

fucceffivement dans le même cas , modifie fa voix

de mille maniérés ; le même fond de paffion régné

dans fon ame ; mais quelle variété d’expreffions

dans fies accents & dans fon langage ! O r , c eft à

A C C

cette feule variété , quand le muficien fait l'imiter }

qu’il doit l’énergie & la grâce de fon chant.

Malheureufement tous ces accents divers , qui

s’accordent parfaitement dans la bouche de Fora*

teur, ne font pas fi faciles à concilier fous la plume

du muficien, déjà fi gêné par les réglés particulières

de fon art. On ne peut douter que la mufique la

plus parfaite , ou du moins la plus exprefiive , ne

lbit celle oh tous les accents font le plus exactement

obfervés ; mais ce qui rend ce concours fi

difficile , eft que trop de réglés dans cet art font fur

jettes a le contrarier mutuellement, & fe contra?

rient d’autant plus que la langue eft moins mufir

cale ; car nulle ne l’eft parfaitement ; autrement

ceux qui s’en fervent chanteroient au lieu de parler*

■: Cette extrême difficulté , de fuivre à la fois les

réglés de tous les accents ÿ oblige donc fouvent le

compofiteur à donner la préférence à l’une ou à

l’autre , félon les divers genres de mufique • qu’il

traite : ainfi les airs de danfo exigent fur-tout uni

accent rhythmique & cadencé , dont en chaque nation

le caraélere eft déterminé par la langue. L'accent

grammatical doit être le premier confulté dans

le récitatif, pour rendre plus fenfible l’articulation

des mots , fujette à fe perdré par la rapidité du débit

, dans la refonnance harmonique ; mais Y accent

paffionné l’emporte à fon tour dans les airs dramatiques

; & tous deux font fubordonnés , fur-tout

dans la fymphonie , à une troifieme forte a accent 9

qu’on pourroit appeller mufcal, (7) & qui eft en

quelque forte déterminée par Fefpece de mélodie

que le muficien veut approprier aux paroles.

En effet, le premier & le principal objet dé toute

mufique eft de plaire à l’oreille ; ainfi tout air doit

avoir un chant agréable : voilà la première loi qu’il

n’eft jamais permis d’enfreindre. L’on doit donc

premièrement confiilter la mélodie & Y accent müfi-

cal dans le deffein d’un air quelconque ; enfuite , s’il

eft queftioil d’un chant dramatique & imitatif, il

faut chercher Y accent pathétique qui donne au fen-

timent fon expreffion, & Y accent rationnel, par

•lequel le muficien rend avec jufteffe les idées dis

poète ; car, pour infpirer aux autres la chaleur dont

nous fournies animés en leur parlant * il faut leur

faire entendre çe que nous difons. L'accent grammatical

eft nécêffaire par la même raifon ; & cette

réglé , pour être ici la dêrniere en ordre , n’eft pas

moins indifpènfable que les deux précédentes, puisque

le fenS des propofitions & des phrafes dépend

abfolument de celui des mots ; mais le muficien qui

fait fa langue a rarement befoin de fonger à cet accent

: il ne fauroit chanter fon air fans s’appercevoif

s’il parle bien ou m a l, & il lui fuffit de lavoir qu’il

doit toujours bien parler. Heureux toutefoisquand

une mélodie flexible & coulante ne celle jamais de

fe prêter à ce qu’exige la langue. Les muficiens

françois ont en particulier des fecours qui rendent

fur ce point leurs erreurs impardonnables , & fur-

tout le traité de la profodie françoife de M. l’abbé

d’O liv e t, qu’ils devaient tous confiilter : ceux qifif

AC c

feront en état de s’élever plus haut, pourront étudier

la Grammaire de Port-Royal & les favantes

notes du philofopke (a) qui l’a commentée ; alors

appuyant Fufage fur les réglés , & les réglés fur lès

principes ils feront toujours fors de ce qu’ils

doivent faire dans l’emploi de Y accent grammatical

de toute efpece.

Quant aux deux autres fortes d’accents, on peut

moins les réduire en règles , & la pratique en demande

moins d’étude, & plus de talent ; on ne

trouve point de fang-froid le langage des paflions ;

& c’eft une vérité rebattue , qu’il faut être ému foi-

même pour émouvoir les autres. Rien ne peut

donc fuppléer , dans la recherche de Y accent pathétique,

à ce génie qui réveille à volonté tous les fentimens

, & il n’y a d’autre art dans cette partie que

d’allumer en fon propre coeur le feu qu’on vent

porter dans celui des autres. Poye^ Génie.

Eft-il queftion de Y accent rationnel, l’art a tout

auffi peu de prifie pour le faifir , par la raifon qu’on

n’apprend point à entendre à des fourds. 11 faut

avouer aum que cet accent eft moins que-les autres

du reffort de la mufique , parce qu’elle eft bien plus

le langage des fens que celui de Fefprit : donnez

donc au muficien beaucoup d’images ou de fenti-

ment & peu de fimples idées à rendre ; car il n’y a

que les paflions qui chantent ; l’entendement ne

fâit que parler. ( J. J. Roujfeau. )

Obfervations fur Varticle précédente

L’article qu’on vient de lire mériteroir un long

commentaire. Il s’en faut beaucoup qu’on y trouve

& cette jufteffe dans les idées , & cette précifion

dans les expreffions qu’on auroit droit d’attendre

d’un auffi excellent eiprit & d’un auffi grand écrivain

que J. J. Roufleau. Son dictionnaire de mufique

eft peut-être de tous fés grands ouvrages celui

©il il a le moins médité & approfondi le fujet qu’il-

traitoit. On eft aifément féduit par l’élégance qu’il

porte quelquefois dans des analyfes fouvent abf-

traites, & fur-tout par la chaleur, Fefprit & la grâce

qu’il répand fur les difcuffions relatives aux principes

ou aux effets de Fart qui tiennent au goût & à

l’imagination ; mais il faut fe défier, un peu de fes

affertions foir les points de doârine ou d’érudition

qui demandent des connoiffances pofitives & des

définitions rigourenfes. On peut en juger par les obfervations

que nous allons faire fur fon article A c cent.

i °. On appelle ainfi , dit-il, toute modification'

de la voix parlante dans la durée ou dans le ton

sî des fyllabes & des mots dont le difcours eft com-

w pofè ».

Cette définition manque d’exa&itude. Il falloit

commencer par distinguer l’acception que le mot

accent avoit chez les anciens , d avec celle qu’il a

dans les langues modernes.

Chez les grecs ,■ Y accent n’avoit aucun rapport à

(<*•) Noies

de M. Dudçs à la grammaiie générale de

ÎMU

A C C 7

la durée des fyllabes : il défignoit exclusivement

l’intonation de la fyllabe au grave ou à l’aigu. Il y

avoit trois accents : l’aigu , qui faifoit élever la voix

fur la fyllabe qui en étoit affeélée ; le grave, qui

faifoit defcendre la voix ; & le circonflexe, qui exi-

geoit l’élévation & l’abaiffement alternatifs de la

voix fur la même fyllabe.

Les romains qui modelèrent la profodie de leur

langue & les formes de leur verfification fur la

langue grecque, en prirent les accents & attachèrent

au mot la même fignification. Mais ces accents , qui

paroiffent tenir au principe même de la formation

des langues ( voyez l’article Langue ) , & qui for-

moient un des caractères naturels de l’idiome grec

s’altérèrent en paffant dans un autre idiome. En les-

adoptant, les romains ne purent parvenir à la douceur

& à la mélodie dé la prononciation grecque«^

Quiiitiiien fe plaint que les accents des romains

avoient une forte d’afpérité & un défaut de variété-

qui les rendoient beaucoup moins agréables que-

ceux des grecs. (V o y e z Infl.Orat. I. /s, c. 10. )

Comme la prononciation eft ce qu’il' y a de plus

mobile & de plus variable dans les langues , les révolutions

qui dêtruifirent la liberté & les arts dans

les républiques de la Grèce & de Rome , y détrui--

firent bientôt Fufage & le fentiment de ces accents

qui rendoient leurs langues fi harmonieufes. Le mot

accent ne fignifia bientôt plus que les figues imaginés

pour marquer dans Fécriture les intonations?

graves ou aigues qui ne s’ebfervolent plus. Ce mot

n’a guère d’autre emploi dans notre langue. Dans

les langues italienne & angloife , il- a une acception

plus étendue & qui fe rapproche de fon acception

primitive. On y entend par accent une inflexion de

voix plus forte & plus reffentie fur une des fy llabes

d’un mot. Chaque m ot, à l’exception des mo-

nofy llabes, porte un accent, qui eft placé en générât

fur la pénultième fyllabe. La voix s’élève & fe prolonge

fur la fyllabe qui en eft frappée. Il y a cependant

en italien des exceptions à ces deux demieres-

règles. Dans les mots appeliés tronchi, comme /i-

bero , trovb > &c. Y accent porte fur la derniere fy llabe

fans la rendre fenfiblement plus longue. Les-

italiens ont auffi des mots daâyiiques ou terminés«

par un dàéfyle , comme perfido , dividere, &c. ou

Y accent ne porte que fur l’antipénultièrîie. Dans

notre langue , nous n’avons que Y accent circonflexe

qui indique une fyllabe longue, comme dans même,

trame. Nos accents grave & aigu, placés prefque toujours

fur des E , ne font que des figues qui donnent

à cette voyelle un fon pins ou moins ouvert, fans

ancun rapport,à l’intonation ou à la durée du fon„-

Ainfi , nous avons adopté les expreflions anciennes

fans y attacher aucune idée ; puifque ces mots de

grave & d'aigu n’indiquent dans notre langue que-

la forme du figne, & non, comme dans les îângues

anciennes , une prononciation plus grave ou plus

aigue. Nous n’avons que trop d’exemples de ces

inconféquences que le pédantifme & l’incurie ont

introduites dans notre langue*-