ggg C O N

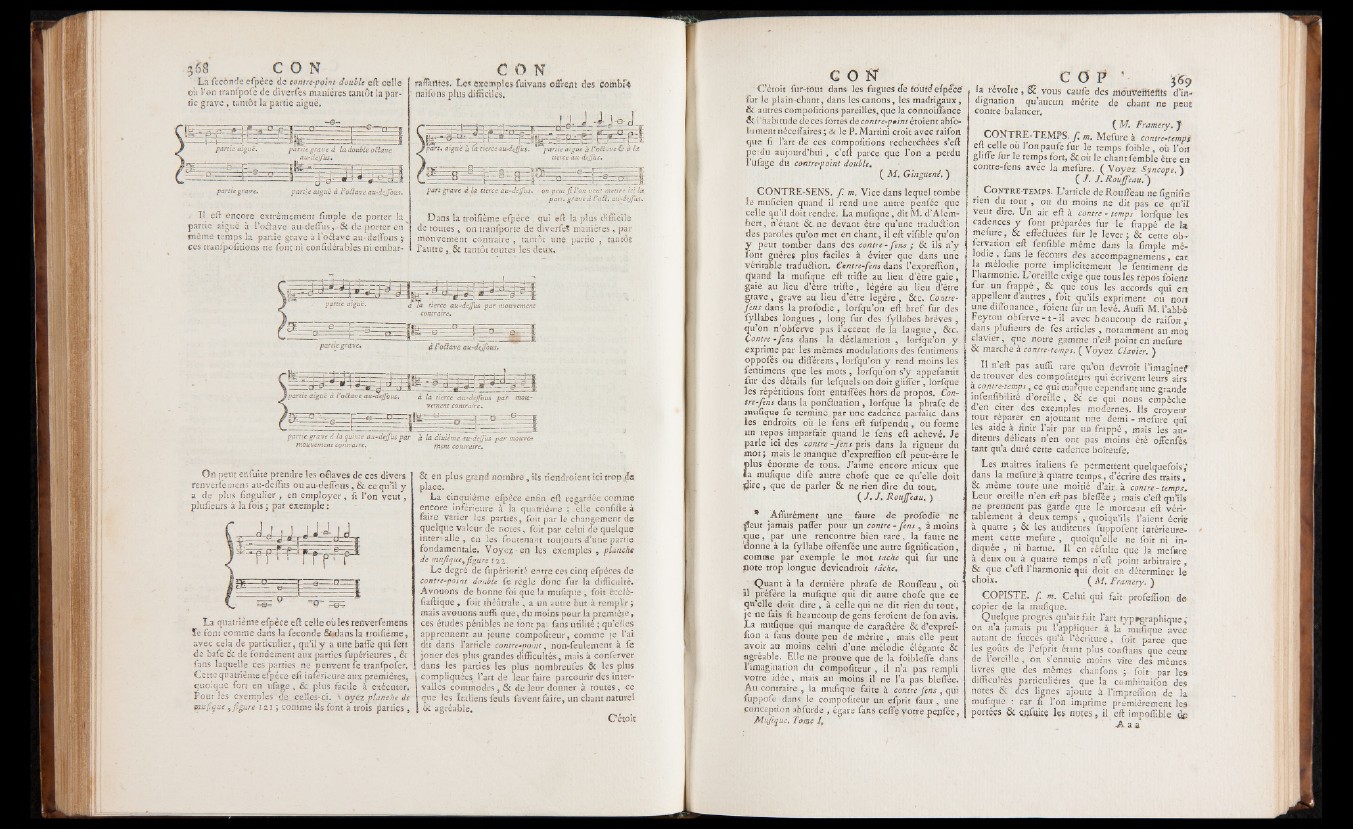

La fecônde efpèce de contre-point double eft celle

où l-’on tranfpofe de dlverfes manières tantôt la partie

grave, tantôt la partie aiguë.

partie aiguë à Voftave au-dejfous.

€ ON

raffatltes, tes exemples fuivans offrent des comtf-e

naifons plus difficiles.

part, aiguë à (a tierce au-dcjjus,

— ■ a— ■— -------

-J- JjLcL

;-EdE

partie aigue à l’oddve & à la

tierce au- dejfus.

\ T%— Z Z = ë= r;rz= = -^Z irT

part grave à la tierce au-dejfus. ■ on peut fi l'on veut mettre ici la

• part, grave ài’ça, au-dcjfus.-

II eft encore extrêmement fimple de porter la

partie aiguë à l’oôave au-deffus,& deporteren

même temps la partie grave à i’oâave au-'deffous j-

ces tranipofitions ne font ni confidérables ni embar-

Dans la troifième efpèce , qui eft la plus difficile

de tomes , on tranfporte de diverfeS manières , par

mouvement contraire , tantôt une partie , tantôt

l’autre 8c tantôt toutes les deux.

partie grave. £ Potlave au-dejfous.

} parue aiguë à l‘o£lave au-defous. à la tierce au-dejfous par mow- ■

• \ ventent contraire.

"5E

m

partie grave a la quinte au-dejfus par à la- dixième au-dejfus par mouver

mouvement contraire, rnçm contraire.

On peut enfuite prendre les oélaves de ces divers

renverte mens au-deffus ou au-deffous , & ce qu’il y

a de plus fingulier , en employer, fi l’on v e u t ,

plufieurs à la fois ; par exemple :

La quatrième efpèce eft celle où les renverfemens

& en plus grand nombre, ils tiendroient ici trop.de

1 place.

Te font comme dans la fécondé S&dans la troifième,

avec cela de particulier, qu’il y a une baffe qui fert

de bafe & de fondement aux parties fupérieures, &

fans laquelle ces parties ne peuvent le tranfpofer, -

Cette quatrième efpèce eft inferieure aux premières,

quoique fort en ufage, & plus facile à exécuter.

Pour les exemples'de celles-ci. V oyez planche de

mufique, figure 121 ; comme ils font à trois parties ,

La cinquième efpèce enfin eft regardée comme

encore inférieure à la quatrième ; .elle confifte à

faire varier les parties, fuit par le changement de

quelque valeur de notes, foit par celui de quelque

intervalle , en les foutenant toujours d’une partie

fondamentale. Voy e z -en les exemples , planche

de mufique, figure 122.

Le degré de fupériorîte entre ces cinq efpèces de

contre-point double fe règle donc fur la difficulté.

Avouons de bonne foi que la mufique , foit èccié-

fiaftique , foit théâtrale , a un autre but à remplir ;

mais avouons auffi que, du moins pour la première,

ces études pénibles ne font pa. fans utilité ; qu’elles

apprennent au jeune compofiteur, comme je l’ai

dit dans l’arricle contre-point, non-feulement à fe

jouer des plus grandes difficultés, mais à conferver

dans les parties les plus nombreufes & les plus

(compliquées, l’art de leur faire parcourir des intervalles

commodes, 8c de leur donner à toutes , ce

que les Italiens fculs favent faire, un chant naturel

8c agréable.

Cétoit

C O f f

' C ’étoit fur-tout dans les fugues de fou té efpèce

fur le plain-chant, dans les canons, les madrigaux,

& autres comportions pareilles, que la connoinance

êc l ’habitude de ces fortes de contre-point étoientabfo-

1 umentiiéceffaires; & le P.Martini croit avec raifon

que fi l’art de ces comportions recherchées s’eft

perdu aujourd’h u i, c’en parce que l’on a perdu

l’yfage du contre-point double.

( M. Ginguenè. )

CONTRE-SENS, f i m. Vice dans lequel tombe

le murcien quand il rend une autre penfée que

celle qu’il doit rendre. La mufiqne, dit M. d’Alem-

foert, n’étant 8c ne devant être qu’une traduélion.

des paroles qu’on met en chant, il eft vifible qu’on

y peut tomber dans des contre - fiens ; 8c ils n’y

font guères plus faciles à éviter que dans une

Véritable traduérion. Centre-fiens dans l’expreftion,

quand la muf que eft trifte au lieu d’être g a ie ,

gaie au lieu d’être trifte, légère au lieu d’être

g ra v e , grave au lieu d’être légère, &c. Contre-

Jens dans la profodie , lorfqu’on eft bref fur des

fyllabes longues , long fur des fyllabes brèves , ;

qu’on n’obferve pas l’accent de la langue, 8cc, j

Contre -fiens dans la déclamation , lorfqu’on y

exprime par les mêmes modulations des fentimens

oppofés ou différens, lorfqu’on y rend moins les

fentimens que les mots, lorfqu’on s’y appefantit

fur des détails fur lefquels on doit gliffer , lorfque

les répétitions font entaffées hors de propos. Con- 1

tre-fiens dans la ponctuation , lorfque la phrafe de ;

mufique fe terminé par une cadence parfaite dans

les endroits où le fens eft fufpendq, ou forme

un repos imparfait quand le fehs eft achevé. Je ,

parle ici des contre -Jens pris dans la rigueur du

mot ; mais le manque d’exprefîion eft peut-être le

plus énorme de tous. J’aime encore mieux que

la mufique dife autre' chofe que ce qu’elle doit

fjire , que de parler & ne rien dire du tout.

( J. J. Rouffeau, ) . >

* Affurémeiît une faute de profodie ne

$eut jamais paffer pour un contre - fiens , à moins

,c[ue, par une rencontre bien rare, la faute ne

donne à la fyllabe offenfée une autre fignification,

comme par exemple le mot tache qui fur une

note trop longue deviendrait tâche.

Quant à la dernière phrafe de Rouffeau , où s

il préfère la mufique qui dit autre chofe que ce

qu’elle doit dire , à cejle qui ne dit rien du tout,

je ne fais fi beaucoup de gens feraient de fonavis.

La mufique qui manque de cara&ère & d’expref-

Jjon a fans doute peu de mérite , mais elle peut

avoir au moins celui d’une mélodie élégante 8c

agréable. Elle ne prouve que de la foibleffe dans

l’imagination du compofiteur , il n’a pas rempli

votre idée, mais au moins il ne l’a pas bleffee. -

A11 contraire , la mufique faite à contre-fiens , qui

fuppofe dans le compofiteur un efprit faux, une

conception abfurde , égare fans çeffe votre .pe$fée,

fiiifiquc. Tome /,

C O P 1 j s 9

la révolte , vous caufe des moiiVeffieftts d’indignation

qu’aucun mérite de chant ne peut

contre balancer,

( M , Framery. J'

CONTRE-TEMPS, fi. m. Mefure à contre-temps

eft celle où l’on paufe fur le temps foib le, où l’on

gliffe fur le temps fort, & o ù le chant femble être en

contre-fens avec la mefure. ( Voyez Syncope. )

( J. J. Roujfieau. )

C o n t r e -t em p s . L’article de Rouffeau ne lignifie

rien du tout , ou du moins ne dit pas ce qu’il

veut dire. Un air eft a contre - temps lorfque les

cadences y font préparées fur Te frappé de la

mefure, 8c effeduées fur le le ver ; & cette ob-

fervation eft fenfible même dans la fimple mélodie

, fans le fecours des accompagnemens, car

la mélodie porte implicitement le fentiment de

l’harmonie. L ’oreille exige que tous les repos foienc

fur un frappé, & que tous les accords qui en

appellent d’autres , foit qu’ils expriment ou no il

une diffonance, foient fur un levé. Auffi M. l’abbé-

Feytou o b fe rv e - t- ii avec beaucoup de raifon,’

dans plufiêurs de fes articles , notamment au mo$

clavier, que notre gamme n’eft point en mefure

8c marche à contre-temps. ( Voyez Clavier. )

Il n’eft pas auffi rare qu’tm devrait l’imaginef

de trouver des compofiteprs qui écrivent leurs airs

à contre-temps, ce qui marque cependant une grande

infenfibilité d’oreille , 8c ce qui nous empêche

d’en citer des exemples modernes. Ils croyent

tout réparer en ajoutant une demi - mefure qui

les aide à finir l ’air par un frappé, mais les auditeurs

délicats n’en ont pas moins été ofFenfés

tant qu’a duré cette cadence boîteufe.

Les maîtres italiens fe permettent quelquefois',’

dans la mefure‘à quatre temps, d’écrire des traits,

8c même toute une moitié d’aituà contre-temps.

Leur oreille n’en eft pas bleffée ; mais c’eft qu’ils

ne prennent pas garde que le morceau eft véritablement

a deux temps ,r quoiqu’ils l’aient écritr

a quatre ; 8c les auditeurs fuppofent intérieurement

cette mefure , quoiqu’elle ne foit ni indiquée

, ni battue. Il en réfulte que la mefure

à deux ou à quatre temps n’eft point arbitraire ,

8c que c eft 1 harmonie qui doit en déterminer le

choix. ( M. Framery. )

COPISTE, fi. m. Celui qui fait profeffion de

copier de la mufique.

Quelque progrès qu’ait fait l’art typographique ;

on n’a jamais pu l’appliquer à la mufique avec

autant^de fuccès qu’à l’écriture , foit parce que

les goûts de l’efprit étant plus confiai« que ceux

de l’oreille, on s’ennuie moins vite des mêmes

livres que des mêmes chanfons ; foit par les

difficultés particulières que la combinaifon des

notes 8c des lignes' ajoute à l’impreffion de la

mufique : car fi l’on imprime premièrement les

portées & équité les notes, il efi impoffible .de

A a a